Historische Momente aus Wiener urologischen Abteilungen

Autoren:

Priv.-Doz. Dr. Friedrich H. Moll, MA, FEBU1

Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat2

1 Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Düsseldorf

Kurator Museum, Bibliothek und Archiv zur Geschichte der Urologie, Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. Düsseldorf, Berlin

E-Mail: friedrich.moll@uni-koeln.de

2 Leiter der Universitätsklinik für Urologie

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der 51. Österreichische Urologenkongress in der Messe Wien vom 22. bis 25.5.2025, veranstaltet zusammen mit der bayrischen Schwestergesellschaft, fokussierte nicht nur wichtige Präliminarien zur Fachkonstitution, die sich neben Paris und London, auch in Wien, einer der Geburtsstätten der europäischen Urologie, entwickelte. Neben Wien hatten an diesem Prozess noch weitere städtische österreichische Krankenhausabteilungen und Organisationseinrichtungen einen wichtigen Anteil.

Die Urologische Klinik der Medizinischen Universität Wien und die ÖGU mit ihrem Präsidenten Shahrokh F. Shariat waren es, die in einem großen Forschungsprojekt Forschungsdesideraten nachgingen und neue Forschungsfragen in Kooperation mit dem Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der HHU Düsseldorf, Wissenschaftlern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie dem Institut für Geschichte der Medizin der Medizinischen Universität Wiengenerierten. Davon legen nun eine zweisprachige Buchpublikation und ein ebenfalls reich bebilderter zweisprachiger Ausstellungskatalog Zeugnis ab.1,2 Zuvor war bereits ein Bildband erschienen.3

Wissenstransfer von Frankreich und Italien über die Alpen nach Wien

Das k.k. chirurgische Operateurinstitut im Allgemeinen Krankenhaus Wien (gegründet 1807) unter Vincenz von Kern, Joseph von Wattmann, Viktor von Ivanchich und Leopold von Dittel

Beschäftigt man sich mit der Entwicklung der österreichischen operativen Medizin, fällt auf, dass erst am Ende des 18.Jahrhunderts die handwerkliche Chirurgie endgültig von der nach der Aufklärung neu entstehenden akademischen Medizin abgelöst wurde. Das Wissen um die Therapiestandardisierung beim Steinschnitt, die sich seit spätestens Mitte des 18.Jahrhunderts durch William Cheselden (1688–1752) in Großbritannien und Francois Tolet (1647–1728) sowie Claude-Nicolas Le Cat (1700–1768) in Frankreich etabliert hatte, diffundierte von Frankreich über Norditalien nach Wien und an die Wiener Universität.4 Der aus Graz stammende, zunächst handwerklich ausgebildete Vincenz von Kern (1760–1829; 1784 Magister der Chirurgie und Geburtshilfe; 1790 Doktor der Chirurgie; 1799 Dr. medicinae) gründete das Operateurinstitut als Professor für praktische Chirurgie zur optimalen Ausbildung der Chirurgen an der Universität und übernahm später die Kanzel für theoretische Chirurgie. Von Kern hatte auf seinen Reisen durch die k.k. Monarchie in Venedig die Methode des Seitensteinschnitts von Francesco Pajola (1741–1816) kennengelernt und geringfügig modifiziert seinem eigenen Repertoire hinzugefügt. Damit konnte er für diesen Zeitabschnitt exzellente Erfolge mit niedriger Todesrate vorweisen.5,6 Sein Unglück war, dass zu diesem Zeitpunkt der Standardisierung des Seitensteinschnitts – ab 1817/1818 – das für die Medizin und Urologie erste, modern gesprochen, minimalinvasive Verfahren in der Medizin von Jean Civiale (1792–1867) am Pariser Hopital Necker entwickelt wurde. Durch größere Fallzahlen konnte es popularisiert werden.

Somit stand der schulmäßig ausgeführte Seitensteinschnitt am Punkte seiner Standardisierung in deutlicher Konkurrenz zur blinden Blasensteinlithotripsie, die zwar initial ein höheres technisches Können erforderte, aber weniger Infektionsrisiken in der Ära vor Einführung von Narkose und Antisepsis bot. Von Kerns Auseinandersetzung mit Jean Civiale, die bis in die 1840er-Jahre in der Literatur immer wieder aufgegriffen wurde, trug im deutschsprachigen Raum zur Popularisierung des ersten minimalinvasiven Eingriffs in der Medizin und zum definierenden Eingriff der Urologie, der blinden Blasensteinlithotripsie, wesentlich bei.7

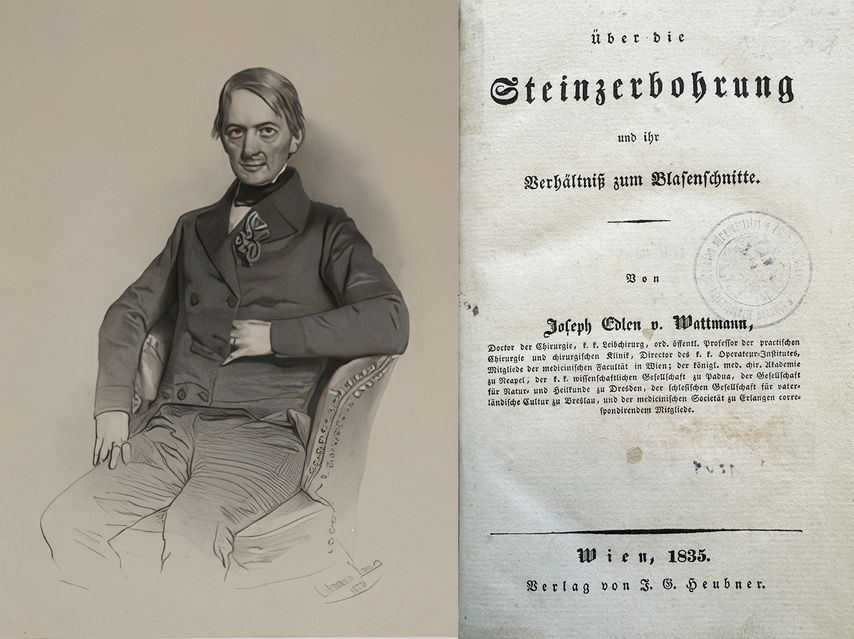

Solche Parallelentwicklungen scheinen im Bereich der operativen Urologie historisch gehäuft aufzutreten. Weitere Beispiele sind die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) und die Ureterorenoskopie (URS) in der Harnsteintherapie vor ca. 40 Jahren. Raum und Ort werden in der Wissenschaftsgeschichte in den letzten Jahren verstärkt als erkenntnisleitende Analysekategorien wahrgenommen (Thorsten Halling 2015),und damit können Erkenntnispotenziale aus diesem methodisch-konzeptionellen Fokus erschlossen werden.8 Exemplarisch kann die Beschäftigung mit der österreichischen und besonders der Wiener Urologieentwicklung, zu der ein besonders reicher Quellenfundus vorliegt, spezifische Bedingungen eines geografisch definierten Raumes herausarbeiten. Dies war für die Gesamtentwicklung unseres medizinischen Fachgebietes, der Urologie, entscheidend. In der Wissenschaftsgeschichte spielt der von dem Historiker Michael Ash betonte Aspekt einer Staats-, Kultur- und Wissenschaftsnation spätestens seit dem ausgehenden 19.Jahrhundert eine wichtige Rolle. Ab ca. 1838 war das Civialsche minimalinvasive Verfahren durch Joseph von Wattmann (1789–1866) in Wien mit gutem Erfolg vertreten.

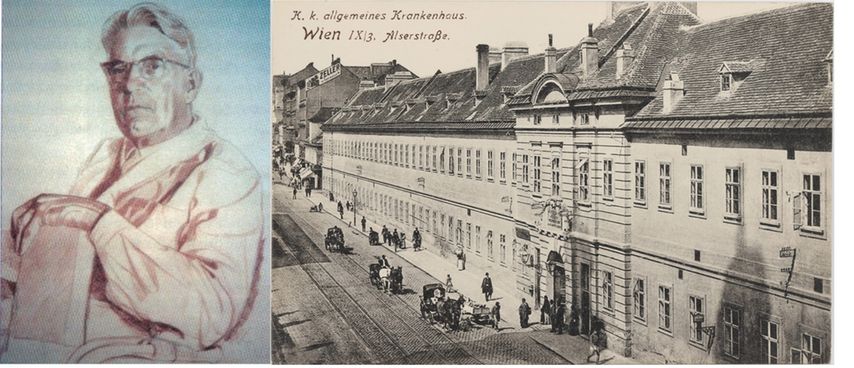

Doch dieser bekam rasch Konkurrenz durch Victor von Ivanchich (1812–1892), einen gebürtigen Ungarn, der sich zwischen 1834 und 1836 ebenfalls in Paris bei Jean Civiale, Jean-Jacques-Joseph Leroy d’Étiolles (1798–1860) und Charles Louis Stanislas Heurteloup (1793–1864) weitergebildet hatte und zu den wichtigen Repräsentanten der II. Wiener Schule gerechnet werden darf. Er perfektionierte nach Einführung der Anästhesie in Wien durch Franz von Schuh (1804–1865) im Jänner 1847 die blinde Blasensteinlithotripsie als minimalinvasives Therapieverfahren und konnte wiederholt über große Fallzahlen berichten. Neben einem Lehrauftrag (Venia legendi) im Rahmen der Thunschen Universitätsreform konnte von Ivanchich seine Patienten erstmals am Allgemeinen Krankenhaus in Wien in einem eigens hierfür zugeteilten Krankensaal behandeln. Dies war der erste Nachweis einer eigenen urologischen Station am Wiener AKH (Abb.1 und Abb.2).9

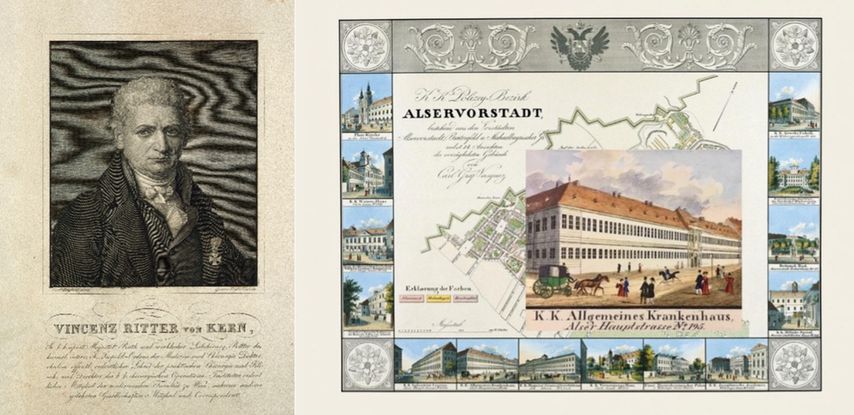

Abb. 1:A: Vincenz von Kern, Stich von Gustav Leybold (1794–1855); 1820. B: Bildmontage Allgemeines Krankenhaus, Alte Alser Hauptstraße 195, aus: Carl Vasquez (1798–1861): Pläne der Stadt Wien bzw. der Polizeibezirke innerhalb des Linienwalls nach 1830, hier Alservorstadt

Abb. 2: A: Joseph Freiherr Wattmann von Maëlcamp-Beaulieu (1789–1866) , Stich von Joseph Kriehuber (1800–1876), 1844; B: Wattmanns Buchpublikation „Über die Steinzerbohrung und ihr Verhältnis zum Blasenschnitte“, Wien: Heubner 1835, trug im deutschsprachigen Raum zur Popularisierung der „blinden Blasensteinlithotripsie“ und zur guten therapeutischen Einordnung unter ausgewogener Berücksichtigung auch der technisch bedingten Probleme bei

Leopold von Dittel (1815–1898), III. chirurgische Klinik des Allgemeinen Krankenhauses, „who made Vienna a Mekka of urology“ (nach Lesky 1965), fokussierte aber dann seine gesamte wissenschaftliche und klinische Tätigkeit auf das neue, sich entwickelnde Spezialgebiet der Urologie und bereicherte es unter anderem in den Feldern der Steinbehandlung, der Therapie von Harnröhrenstrikturen sowie im vehementen Einsatz für das neue Verfahren der Zystoskopie. Hierbei förderte er junge Mediziner, wie Alexander Brenner (1859–1936), der ab 1888 Chefarzt am Allgemeinen Krankenhaus in Linz an der Donau war, heute Kepler-Universität. Brenner machte sich schon im 19. Jahrhundert für eine Universitätsgründung in Oberösterreich stark.10–12

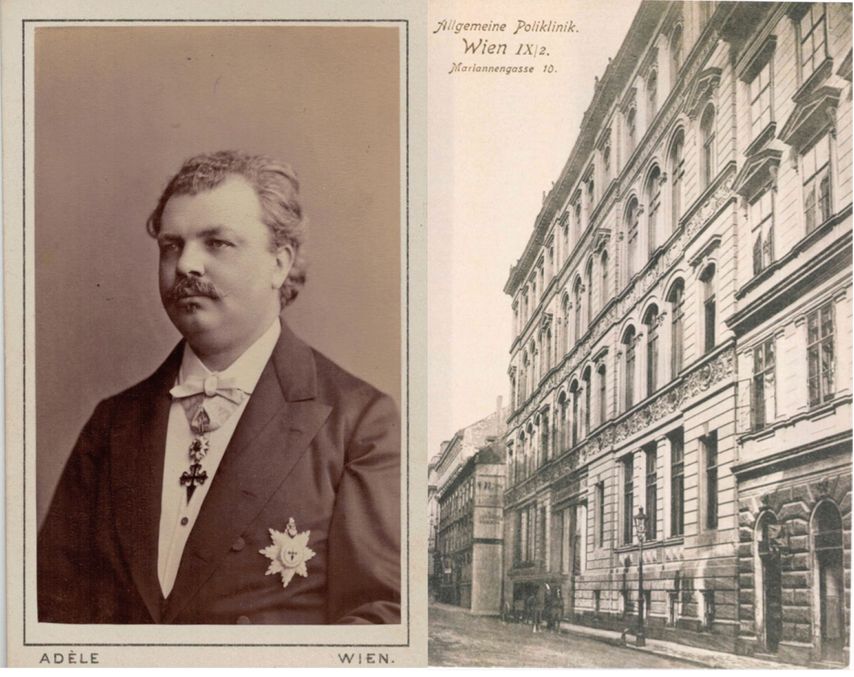

Die Wiener Allgemeine Poliklinik und Robert Ultzmann

Robert Ultzmann (1842–1889) hatte seine urologische Ausbildung bei von Dittel erhalten und gehörte nach seiner Habilitation 1872 zu den Mitgründern der Wiener Allgemeinen Poliklinik. Seine Publikationen wurden ins Englische übersetzt und er entfaltete während seiner Tätigkeit eine besondere internationale Wirkung von Wien in die Welt (Abb.3).13,14

Abb. 3: A: Robert Ultzmann. B: Allgemeine Poliklinik, Mariannengasse 10, 1090 Wien

Ab der Mitte des 19.Jahrhunderts hatten die großen Krankenanstalten in Österreich (Wien) und Deutschland (Berlin) den französischen Spitälern in vielen Bereichen an Reputation den Rang abgelaufen, was besonders in Wien zu höheren Zahlen ausländischer Besucher, besonders aus den USA, führte. Für ein internationales Publikum, das zunehmend nach Wien strömte, trugen die Fortbildungskurse an der Poliklinik zum Wissenstransfer aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum wesentlich bei. Ultzmanns Hörerverzeichnis zeigt deutlich die Breitenwirkung dieser Kurse. Ein Teilnehmer stammte sogar aus Afrika (Ägypten). Aus Asien waren es 22 (davon aus Japan: 7; aus dem Osmanischen Reich: 15). 3 Teilnehmer waren aus Indien und einer kam aus Australien.15

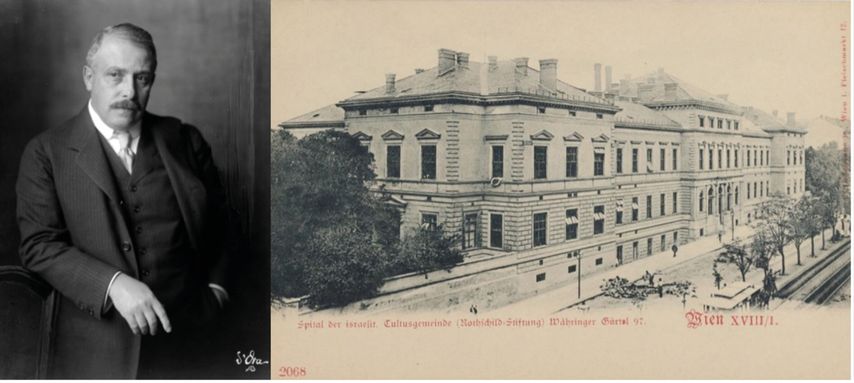

Rothschildspital, Otto Zuckerkandl und die urologischen Leseabende vor dem Ersten Weltkrieg

In die Umbruchphase nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg fällt die Gründung der Wiener Urologischen Gesellschaft. Lokale Vereinigungen von Medizinern waren und sind nicht untypisch. Wien besitzt mit der 1802/1836 gegründeten Gesellschaft der Ärzte ein wichtiges Beispiel. Da Großstädte am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts meistens der besondere Sammlungsort für Spezialärzte und auch Urologen waren, konnte sich in Berlin bereits 1912 eine Berliner urologische Gesellschaft gründen. Somit ist es verständlich, dass auch die Wiener Urologen nach besonderem Austausch strebten. Initial wurde zur Klärung wirtschaftlicher und dann auch wissenschaftlicher Fragen nach der Isolierung nach dem Ersten Weltkrieg am 12. November 1919 eine Gründungsversammlung zur Bildung einer lokalen Wiener Gesellschaft abgehalten. Bereits im Dezember 1919 fand eine erste wissenschaftliche Sitzung statt. Wichtige Promotoren dieser Gründung waren der schon 1917 verstorbene Anton Ritter von Frisch (1859–1917), Nachfolger des früh verstorbenen Ultzmann an der Wiener Poliklinik, sowie Otto Zuckerkandl (1861–1921), ab 1902 Primararzt am Rothschildspital. Beide hatten seit 1909 urologische Fortbildungen, u.a. Leseabende, in Wien organisiert. Dora Teleky (1879–1963) darf hier nicht vergessen werden: Sie hatte ihre Ausbildung bei Zuckerkandl erhalten und war frühes Mitglied der DGU wie auch der ÖGU (1920). Sie war besonders auf die Urologie der Frau und des Kindes spezialisiert und arbeitete später im niedergelassenen Bereich. Sie emigrierte 1938 in die USA und lebte nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu ihrem Tod in der Schweiz.

Abb. 4: A: Otto Zuckerkandl. B: Ansichtskarte Rothschildspital, um 1900

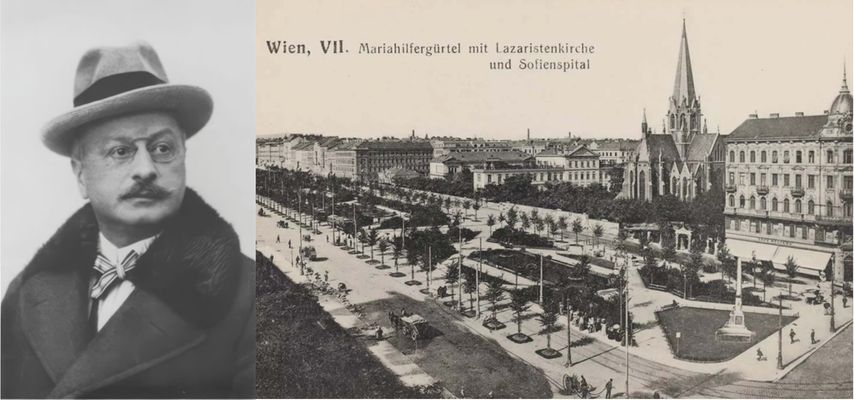

Sophienspital: Viktor Blum und der internationale Kongress der SIU

Ein langjähriger wichtiger Repräsentant der österreichischen und Wiener Urologie war besonders in der Zwischenkriegszeit tätig. Viktor Blum (1877–1954), der sich auch berufspolitisch in der Wiener Urologischen Gesellschaft lebhaft beteiligte, richtete 1936 den Kongress der SIU (Societé international d’Urologie) in Wien aus und half, das alte Renommee der deutschsprachigen Urologie wieder zurückzugewinnen – zu einer Zeit, als durch den Nationalsozialismus in Deutschland und die Gründung der Reichsdeutschen Gesellschaft für Urologie jüdische Mitglieder ausgeschlossen waren und keine internationale Breitenwirkung mehr möglich war.

Blum hatte in Wien studiert und hier seine akademische Karriere bis zur Habilitation 1912 und Titularprofessur 1921 vervollständigt. Seine Ausrichtung des internationalen Urologenkongresses fand ein lebhaftes Presseecho. 1938 wurde Blum gezwungen, seine Ämter aufzugeben, und in die Emigration getrieben. Bereits im Jahre 1926 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie gewesen und hatte einen weit beachteten Nachkriegskongress der gesamten deutschsprachigen Urologie in Wien abgehalten. Es gelang ihm, in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen und noch einmal eine akademische Karriere zu starten. Blum publizierte bis 1933 an namhafter Stelle in der Zeitschrift für Urologie und in der Zeitschrift für urologische Chirurgie und gab mehrere Bücher heraus, die zu dieser Zeit für die Urologie führend waren. Er gehörte zum Herausgebergremium wichtiger Zeitschriften, was seine arrivierte Stellung unterstreicht (Abb.5).

Abb. 5: A: Viktor Blum. B: Ansichtskarte Sophienspital am Mariahilfer Gürtel 1904–1908

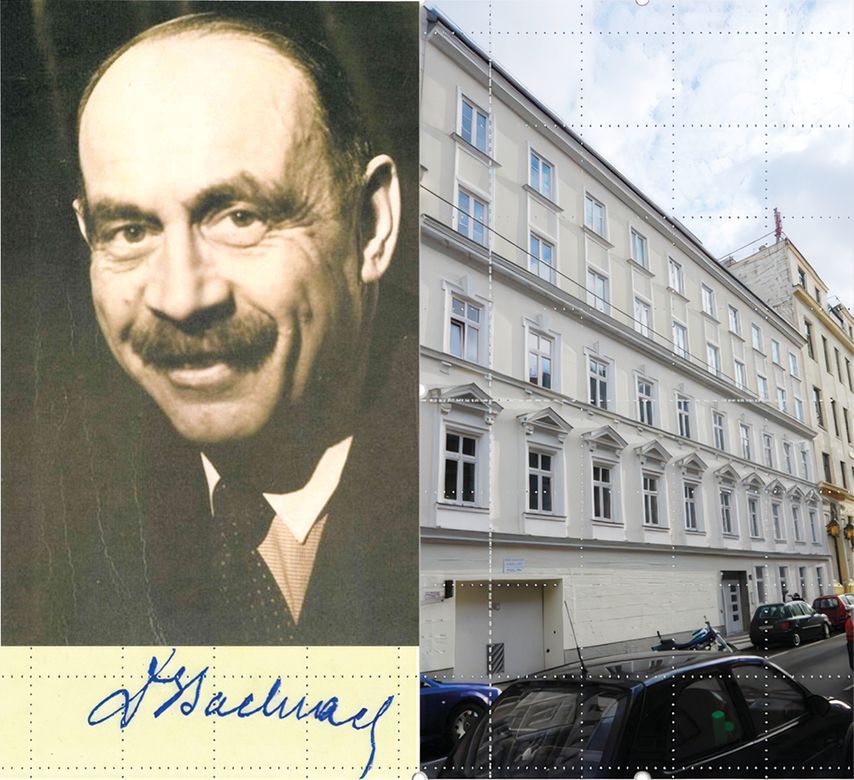

Mariahilfer Ambulanz bzw. Kaiser-Franz-Joseph-Ambulatorium und Jubiläumsspital II: Robert Bachrach

Der Lebensweg von Otto Bachrach (1869–1944), Schüler von Otto Zuckerkandl, ist fast vergessen. Er wurde 1919 Leiter einer urologischen Organisationseinheit im Kaiser-Franz-Joseph-Ambulatorium in Wien und trat in der Zwischenkriegszeit mit Einzelpublikationen zur Tuberkulose des Harntraktes und zur Endourologie wissenschaftlich hervor. Als Jude musste er im Jahr 1938 nach dem „Anschluss“ seine Position verlassen und 1940 im Alter von 59 Jahren über die Schweiz und England (Permit für 3 Monate) in die USA emigrieren. Hier gelang es ihm aufgrund restriktiver Einwanderungsbestimmungen nicht mehr, medizinisch Fuß zu fassen. Im Jahre 1944 wurde er in einer New Yorker Bar für Homosexuelle verhaftet und wegen moralischer Verwerflichkeit zu 50 Dollar Strafe verurteilt. Infolgedessen wurde er aus der New York County Medical Society ausgeschlossen und beging danach Suizid. Sein Schicksal verdeutlicht den zweifachen Verlust der Identität infolge von religiöser und persönlicher Vertreibung nach 1938 (Abb.6).17–21

Abb. 6: A: Robert Bachrach (1879–1944), Bildmontage-Porträt. B: Mariahilfer Ambulanz

Krankenhaus Lainz, Universitätsklinik Wien: Richard Übelhör

Richard Übelhör (1901–1977) hatte seine operative Ausbildung an der chirurgischen Klinik der Rudolfstiftung Wien und später an der Wiener Universität unter Wolfgang Denk (1882–1970) und bei dem Urologen Carl Gagstatter (1875–1968) erhalten. Er habilitierte 1937 für das Gebiet Chirurgie, bevor er 1938 für kurze Zeit die Urologische Abteilung am Städtischen Krankenhaus Wien-Lainz übernahm. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wiedererlangung seiner Position gelang es ihm, eine führende Abteilung aufzubauen und eine Dialyseeinrichtung zu etablieren. Nach ihm wurde ein wichtiges Forschungsstipendium der ÖGU benannt (Abb.7).23–25

Abb. 7: A: Richard Übelhör. B: Altes Allgemeines Krankenhaus, Alser Straße 4, 9. Bezirk, Ansichtskarte koloriert: Am Ort des Allgemeinen Krankenhauses sollte sich die Geschichte der stationären Behandlung der urologischen Patienten schließen – vom Zimmer „getrennt nach Männern und Weibern“ hin zur ersten urologischen Universitätsklinik.

Fazit

Die Entwicklung der Urologie kann in Wien im Rahmen der Entwicklung der 2. Wiener Medizinischen Schule betrachtet werden. Sie fand vielfach außerhalb der Universität an renommierten Einrichtungen mit Weltgeltung, wie der allgemeinen Poliklinik, statt. Ein weiteres Merkmal in Wien sind frühe Habilitationen für Urologie/Erkrankungen der Harnorgane, noch vor Deutschland und der Schweiz.

Die rein universitäre Differenzierung des Faches fand in Wien im Gegensatz zur Augenheilkunde oder Ohrenheilkunde aufgrund des integralistischen Ansatzes der Wiener chirurgischen Lehrkanzeln (Narrativ Albert) erst nach dem Jahre 1961 mit der Emeritierung Leopold Schönbauers (1888–1963) statt.

Durch Sommerkurse und internationale Kongresse (1936) bestand schon früh ein internationaler Wissenschaftsaustausch, besonders mit den USA. Der starke Wissensverlust zur Zeit des Nationalsozialismus durch Emigration wichtiger Hochschullehrer, exemplarisch seien Viktor Blum (Chicago), Robert Bachrach (New York), Rudolf Paschkis (1879–1964; New York)oder auch Oswald Schwarz (1883–1949; London) genannt,konnte erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ausgeglichen werden.26,27 Dies stellt noch heute ein besonderes Forschungsdesiderat dar. Weiters ist die frühe Beteiligung von Frauen, u.a. von Dora Teleky, zu erwähnen und zu erinnern.

Literatur:

1 Moll F et al.: Urologie in Österreich. Von Wien in die Welt. 1. Auflage. Berlin: Springer Verlag, 2025 2 Moll F et al.: Urologie in Österreich. Von Wien in die Welt. präsentiert auf der 51. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie und der Bayerischen Urologenvereinigung 23.5.2025 in Wien3 Jobst C et al.: Illustrierte Geschichte der Urologie in Wien. 1. Auflage. Wien: Josephinum & Medizinische Universität Wien 2025 4 Moran M: Urolithiasis. A comprehensive history. New York, Heidelberg: Springer Verlag 2014: 181-211 5 Gröger H: Vincenz Kern und die urologische Chirurgie. In: Vincenz Kern. Die Steinbeschwerden der Harnblase, ihre verwandten Übel, und der Blasenschnitt, bei beiden Geschlechtern. Wien: Internationale Nitze-Leiter. Forschungsgesellschaft für Endoskopie 2006: 9-13 6 Zykan M: (2010) Vincenz Kern, Meister der Blasensteinoperation. Akt Urol 2010; 41(5): 295-6 7 Angetter D: Als die Dummheit die Forschung erschlug: Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin. Wien: Amalthea Verlag, 2023 8 Halling T et al.: Urologie im Rheinland – Perspektiven raumorientierter Medizingeschichte. Berlin-Heidelberg: Springer 2015; 1-15 9 Angetter D et al.: Zur Etablierung einer Leitoperation in der Steintherapie. Berlin-Heidelberg: Springer 2025: 25-45 10 Dittel L: Beiträge zur Pathologie und Therapie der männlichen Geschlechtstheile. Allg Wien Med Zeitung 1859/1860: 211-2, 235-6, 278-80, 362-3; 115-6, 124, 150, 192-3, 231-2, 276-7, 308-9, 328-9, 371-2, 379-381, 412-4, 430-1 11 Dittel L: Ober das Verhältnis der Lithotripsie zur Litholapaxie. Wien Med Wochenschr 1881: 1225-9, 1249-53, 1288-91, 1337-40, 1372-4, 1399-1401, 1456-9, 1479-81 12 Beurle C et al.: Denkschrift betreffend die Errichtung einer Medicinischen Hochschule in Linz a.D. Im Auftrage des Actions-Comités. Linz: Verlag des Actions Comites 1894 13 Deimer EE: Chronik der Allgemeinen Poliklinik in Wien im Spiegel der Medizin- und Sozialgeschichte. Wien: Dieter Göschl Verlag, 1989 14 Haschek H, Poparski P: [100 years of urology at the Vienna polyclinic]. Urol Int 1971; 26(6): 397-409 15 Halling T et al.: Internationaler Wissenstransfer in der urologischen Forschung und Lehre: Die Publikationen und Vorlesungen von Robert Ultzmann (1842–1889). In: Urologie in Österreich. Berlin-Heidelberg: Springer 2025; 103-34 16 Krischel M: Urologie und Nationalsozialismus. Eine Studie zu Medizin und Politik als Ressourcen füreinander. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014 17 Bachrach R: Nephrektomie bei bilateraler Tuberkulose. Z Urol 1914; 8: 98-108 18 Bachrach R: Die Erkrankung der Harnleiter. In: Spezielle Urologie III: Erkrankungen der Harnleiter, der Blase, Harnröhre, Samenblase, Prostata, des Hodens und Samenstranges und der Scheidenhäute, Scrotum. Band 5: Gynäkologische Urologie (Hrsg.: Lichtenberg A, Voelcker F, Wilbolz H). Berlin: Springer Verlag 1928: 1-41 19 Sattler V: „Hoffentlich ist es dann nicht zu spät“ – Ein Stolpertext. https://54books.de/hoffentlich-ist-es-dann-nicht-zu-spaet-ein-stolpertext ; zuletzt aufgerufen am 27.5.2025 20 Universitätsbibliothek Medizinische Universität Wien: Robert Bachrach – Urologe, Abteilungsvorstand des Kaiser Franz Joseph-Ambulatoriums und Jubiläumsspitals, NS-Vertriebener. Van Swieten Blog der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien. https://ub-blog.meduniwien.ac.at/blog/?p=38134 ; zuletzt aufgerufen am 10.7.2025 21 Hofmokl E: Wiener Heilanstalten. Darstellung der baulichen Anlage und Einrichtung. Nebst Beiträgen von k.k. Baurath Bartholomäus Pieckniczek. Wien: Hölder Verlag 1910 22 Übelhör R, Figdor: Die akute und chronische Niereninsuffizienz. Fortschritte der Urologie und Nephrologie. 1. Auflage. Darmstadt: Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 1970 23 Fortbildungskommission der ÖGU: Richard-Übelhör-Forschungsstipendium der Fortbildungskommission der ÖGU. https://www.uro-fbk.at/stipendien/richard-uebelhoer-stipendium ; zuletzt aufgerufen am 10.7.2025 24 Huber A: Die Hochschullehrerschaft der 1930er- und 1940er-Jahre. Sozialstruktur und Karrierewege vor dem Hintergrund politischer Zäsuren. In: 650 Jahre Universität Wien – Aufbruch ins neue Jahrhundert. Band 2. (Hrsg. Ash MG/Ehmer J). Göttingen: Universität – Politik – Gesellschaft Verlag, 2015: 649-96 25 Huber A: Rückkehr erwünscht. Im Nationalsozialismus aus „politischen“ Gründen vertriebene Lehrende der Universität Wien (Emigration – Exil – Kontinuität 14). Wien–Münster: Lit Verlag, 2016 26 Figdor PP: Biographien Österreichischer Urologen. Wien: Universimed Verlag, 2007 27 Mildenberger F: Urologie und Sexualforschung in Wien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert. In: Urologie in Österreich (Hrsg.: Moll FH, Halling T, Shariat SF). Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2025: 229-55

Das könnte Sie auch interessieren:

Zytoreduktive Nephrektomie nach Systemtherapie bei metastasiertem RCC

Die Erstlinientherapie beim metastasierten Nierenzellkarzinom (mRCC) hat sich gewandelt: Weg von der operativen Primärtherapie hin zu einer gezielten Selektion durch systemische Therapie ...

Zytoreduktive Nephrektomie im Jahr 2025 – ein evidenzfreier Raum?

Die zytoreduktive Nephrektomie (CN) ist heutzutage weiterhin ein fester Bestandteil der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC). Doch ob und wann ein Patient einer CN ...

Blasenerhalt trotz BCG-Versagen bei High-Risk-Tumoren: intravesikale Strategien heute und morgen

Standard bei BCG-Versagen beim nichtmuskelinvasiven Blasenkarzinom ist die radikale Zystektomie. Alternativen mit Gemcitabin oder Mitomycin sind onkologisch unterlegen. Neue Ansätze wie ...

,%20Bildmontage-Portr%C3%A4t%20und%20Mariahilfer%20Ambulanz.jpg)