Posterolaterale Zusatzeingriffe

Autoren:

Priv.-Doz. Dr. Maximilian Kasparek, MSc1

Dr. Christoph Resinger2

Dr. Maximilian Müllner3

Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner, PhD1

1 Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, Evangelisches Krankenhaus Wien

2 Facharzt für Unfallchirurgie, Teamarzt ÖFB U21-Nationalteam Herren

3 Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie,Charité Universitätsmedizin Berlin

Korrespondierender Autor:

Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner, PhD

E-Mail: t.muellner@ekhwien.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Verletzungen der posterolateralen Gelenksecke treten meist in Kombination mit einer Ruptur des vorderen oder hinteren Kreuzbandes auf und sind bei 9,1% aller Knieverletzungen, die einen Hämarthros ausbilden, zu finden.1 Im Gegensatz dazu tritt eine isolierte Verletzung der posterolateralen Gelenksecke nur selten auf.

Keypoints

-

Die haupttragenden Strukturen der posterolateralen Gelenksecke sind das laterale Seitenband, die Sehne des Musculus popliteus und das Ligamentum popliteofibulare.

-

Verletzungen der posterolateralen Gelenksecke treten meistens in Kombination mit einer vorderen oder hinteren Kreuzbandruptur auf und führen zu einer dorsalen, rotatorischen und varischen Instabilität des Kniegelenks.

-

Posterolaterale Verletzungen werden initial häufig übersehen und können durch die resultierende Instabilität ursächlich für das Versagen einer Kreuzbandplastik sein. Deshalb sollte bei jeder Knieverletzung mit einem Hämarthros eine klinische und bildgebende Abklärung der posterolateralen Gelenksecke erfolgen.

-

Entscheidend bei der Diagnose und Behandlung sind eine genaue klinische und radiologische Abklärung, um die vorliegende Instabilität zu erheben und diese mit einem entsprechenden operativen Verfahren zu rekonstruieren.

Die posterolaterale Gelenksecke des Kniegelenks besteht aus einer komplexen lokalen Anatomie und ist von erheblicher Bedeutung für die statische und dynamische Stabilisierung sowie die Funktionsweise des Kniegelenks. Die posterolaterale Gelenksecke besteht aus dem Tractus iliotibialis, dem M. biceps femoris, dem lateralen Seitenband, der Popliteussehne und dem Arcuatum-Komplex, welcher aus dem Ligamentum popliteofibulare und den faserigen/ligamentären Verbindungen der Popliteussehne zur Kapsel, dem Außenmeniskushinterhorn und der Tibia gebildet wird.2 Die haupttragenden Strukturen der posterolateralen Gelenksecke sind das laterale Seitenband, die Popliteussehne und das Ligamentum popliteofibulare.

Posterolaterale Verletzungen werden initial häufig übersehen und können zu einer dorsalen rotatorischen oder varischen Instabilität führen. Des Weiteren können diese Instabilitätskomponenten in unterschiedlichen Kombinationen auftreten.3,4 Bei einer Verletzung des vorderen oder hinteren Kreuzbandes und der posterolateralen Gelenksecke ist eine kombinierte Rekonstruktion notwendig, da sich durch die posterolaterale Instabilität die Kräfte auf eine durchgeführte Kreuzbandrekonstruktion erhöhen, was in weiterer Folge zu einem Versagen der Kreuzbandrekonstruktion führen kann.5–7

Verletzungen der posterolateralen Gelenksecke entstehen meist bei einer anterolateralen Krafteinwirkung, wie einem Stoßstangenanprall oder bei Hyperextensions- und Hyperflexionstraumen.8

Einteilung der posterolateralen Gelenksinstabilität

Als Klassifikation wird international meist die Fanelli-Klassifikation angewandt, die eine posterolaterale Gelenksinstabilität in 3 Typen (Typ A, B und C) einteilt.9 Eine Fanelli-Typ-A-Verletzung entspricht einer reinen außenrotatorischen Instabilität, welche durch eine Verletzung des Ligamentum popliteofibulare und der Popliteussehne entsteht. Bei einer Typ-B-Verletzung ist zusätzlich das laterale Seitenband partiell verletzt, was zu einer außenrotatorischen Instabilität mit varischer Instabilität (5–10mm vermehrte laterale Aufklappbarkeit) führt. Im Fall einer Typ-C-Verletzung kommt es durch die Verletzung des Ligamentum popliteofibulare, der Popliteussehne, des lateralen Seitenbandes, einer lateralen Gelenkskapselavulsion und einer hinteren Kreuzbandruptur zu einer Instabilität mit einer erhöhten Tibiaaußenrotation und einer Grad-III-Varusinstabilität (>10mm).

Die Fanelli-Klassifikation wurde in weiterer Folge auf Basis von biomechanischen Ergebnissen von Domnick et al.10 modifiziert und erweitert. Weiler et al. haben vor Kurzem den Posterolateral Instability Score (PoLIS) vorgestellt, der eine detaillierte Erhebung des Schweregrads der Instabilität sowie der Begleitverletzungen berücksichtigt und eine Therapieempfehlung beinhaltet.11

Diagnostische Abklärung

Verletzungen der posterolateralen Ecke können sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Ausprägungen präsentieren und unterschiedliche Instabilitätskomponenten beinhalten. Die Diagnostik erfordert daher eine exakte klinische Untersuchung, um die genau vorliegende Kombination einer potenziellen dorsalen rotatorischen oder varischen Instabilitätskomponente zu diagnostizieren. Bei der Inspektion kann ein „Varus thrust“-Gangbild hinweisend für eine posterolaterale Instabilität sein. Die klinische Untersuchung beinhaltet eine Überprüfung des lateralen Seitenbandes in 0° und 30° und im Seitenvergleich zum unverletzten Kniegelenk. Mit dem Außenrotationstest oder Dial-Test kann die tibiale Außenrotation untersucht werden. Ein positiver Reversed-Pivot-Shift-Test tritt häufig bei einer posterolateralen Insuffizienz auf. Hierbei wird der Unterschenkel in Beugung außenrotiert und ein Valgusstress auf das Kniegelenk ausgeübt. In weiterer Folge wird das Kniegelenk ausgestreckt und bei Vorliegen einer posterolateralen Instabilität kommt es zu einer ventralen Reposition des nach dorsal subluxierten Tibiaplateaus. Bei der Durchführung des posterolateralen Schubladentests kann bei Vorliegen einer hinteren Kreuzbandinsuffizienz und posterolateralen Instabilität festgestellt werden, dass die hintere Schublade in 90° sowie bei Außenrotation des Unterschenkels positiv, in Innenrotation aber deutlich geringer ausfällt.

Die bildgebende Diagnostik sollte neben einer konventionellen Röntgen- auch eine Ganzbeinstandaufnahme im Seitenvergleich sowie gehaltene Röntgenaufnahmen der Seitenbänder und der hinteren und vorderen Schublade beinhalten. Zusätzlich ist ein MRT notwendig, das von einem auf muskuloskelettale Erkrankungen spezialisierten Radiologen begutachtet werden sollte, da die Evaluation und bildgebende Diagnostik der posterolateralen Gelenksecke eine große muskuloskelettale Erfahrung fordert.

Therapie

Die Behandlung einer posterolateralen Instabilität erfordert in den meisten Fällen eine operative Rekonstruktion. Im akuten Stadium einer Verletzung der posterolateralen Gelenksecke kann eine primäre Naht oder Reinsertion durchgeführt werden. Jedoch sind diese Rekonstruktionen meist mit einer hohen Zahl an Therapieversagern verbunden, sodass additiv bereits in der Akutphase eine posterolaterale Augmentation mit Sehnenmaterial empfehlenswert ist.12,13 Deshalb werden meist operative Rekonstruktionstechniken angewandt, die eine sehnige Verbindung zwischen Ober- und Unterschenkel schaffen. Als Sehnentransplantat wird meist die Semitendinosussehne angewandt, da der Durchmesser und die Länge dieses Transplantats in den meisten Fällen ausreichend sind.

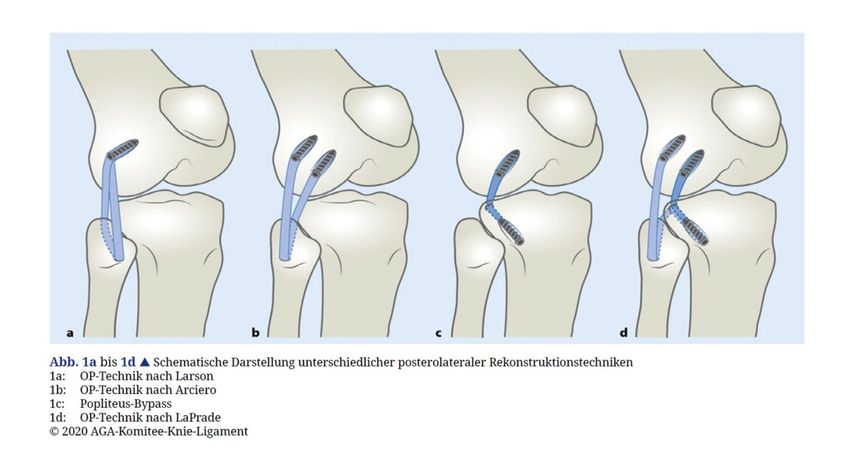

OP-Technik nach Larson

Die derzeit am häufigsten angewandte Technik zur Rekonstruktion der posterolateralen Gelenksecke wurde 2001 erstmalig von Larson beschrieben.14 Die Larson-Technik beruht auf einer extraanatomischen, isometrischen und offenen Rekonstruktion. Im Rahmen dieser triangulären Technik wird ein Kanal durch den Fibulakopf angelegt, wobei der dorsale Austritt des Bohrkanals medial des Ansatzes der M.-biceps-femoris-Sehne liegt (Abb. 1). Wichtig bei der Präparation und Bohrung ist, dass durch die Nähe zum N. peroneus dieser nicht verletzt wird. Die femorale Fixierung erfolgt zwischen dem femoralen Ansatz des lateralen Seitenbandes und der Popliteussehne. Nach Anlage der Bohrkanäle wird mittels Shuttlefäden das Semitendinosustransplantat unterhalb des Tractus iliotibialis eingezogen und mit einer Interferenzschraube femoral in 70°-Flexion, Innenrotation und leichtem Valgusstress fixiert.15 Grundsätzlich entspricht der Verlauf des vorderen Sehnenschenkels dem des lateralen Seitenbandes und der des hinteren Sehnenschenkels dem Verlauf der Popliteussehne. In den letzten Jahren wurde die Larson-Technik meist modifiziert durchgeführt. Die Modifikationen im Vergleich zur Originaltechnik von Larson beinhalten die Anwendung eines minimal invasiven Zugangs und eine adaptierte Anlage des fibularen Bohrkanals.15

Abb. 1: Posterolaterale Rekonstruktionstechniken (aus dem Heft III des AGA-Ligament-Komitees „Periphere Instabilitäten des Kniegelenks“ 2020, mit freundlicher Genehmigung der AGA – Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie)

OP-Technik nach Arciero

Eine anatomische Rekonstruktionstechnik der posterolateralen Gelenksecke wurde von Arciero etabliert.16 Bei dieser Technik wird, wie bei der Larson-Technik, ein transfibularer Kanal durch den Fibulakopf angelegt, welcher aber im Vergleich zur Larson-Technik diagonal von anterolateral nach posteromedial orientiert verläuft, um im Bereich der Insertion des Ligamentum popliteofibulare zu liegen (Abb.1). Im Gegensatz zur Larson-Technik wird das Sehnentransplantat femoral über zwei getrennte Bohrkanäle, die ventral am Ansatz des lateralen Seitenbandes und dorsal am Ansatz der Popliteussehne positioniert sind, mittels 2 Interferenzschrauben fixiert. Die Transplantatfixierung bei der Technik von Arciero wird in 30°-Knieflexion, Innenrotation und leichtem Valgusstress durchgeführt.

Popliteus-Bypass

Der Popliteus-Bypass wird bei Verletzungen der posterolateralen Gelenksecke ohne Mitbeteiligung des lateralen Seitenbandes angewandt. Erstmalig wurde die Verwendung eines „popliteus bypass graft“ zur Rekonstruktion der Funktion des Popliteuskomplexes von Müller im Jahr 1982 beschrieben.17 Bei dem Popliteus-Bypass wird der sehnige Anteil der Popliteussehne meist mit einem Gracilissehnentransplantat, welches femoral im Bereich des Ansatzes der Popliteussehne und tibial im Sulcus popliteus fixiert wird, rekonstruiert (Abb.1). Frosch beschrieb erstmals den arthroskopischen Popliteus-Bypass im Jahr 2015.18,19 Bei der arthroskopischen Technik werden insgesamt 6 arthroskopische Portale angewandt. Im ersten Schritt werden mittels eines posteromedialen Arthroskopieportals das hintere Kreuzband, der posterolaterale Recessus und die Popliteussehne nach Resektion des dorsalen Septums dargestellt. Dann erfolgt mithilfe einer Ablationselektrode die Durchtrennung der popliteomeniskalen Fasern auf Höhe des Hiatus popliteus, um die Popliteussehne freizulegen und diese aus dem Sulcus popliteus herauszuluxieren. Wichtig dabei ist die Darstellung des distalen Anteils des Sulcus popliteus für den von ventral nach dorsal durchgeführten Bohrkanal, der im distalen Drittel des Sulcus popliteus mündet. Unter arthroskopischer Sicht wird am Femur im Bereich des Ansatzes der Popliteussehne der Bohrkanal für die femorale Fixation gesetzt. Abschließend wird das Gracilissehnentransplantat eingezogen und mit 2 Bio-Tenodese-Schrauben fixiert.

OP-Technik nach LaPrade

Eine komplexe anatomische Rekonstruktionstechnik, um alle betroffenen Strukturen anatomisch zu rekonstruieren, wurde von LaPrade20 entwickelt. Mit dieser Technik können kombinierte rotatorische und varische Instabilitäten behandelt werden. Grundsätzlich handelt es sich bei dieser Technik um zwei getrennte Bandrekonstruktionen. Es erfolgt eine Kombination aus einem Popliteus-Bypass und einer Rekonstruktion des lateralen Seitenbandes (Abb.1). Dabei wird das Transplantat, wie bei einem Popliteus-Bypass, von femoral nach tibial geführt. In weiterer Folge schwenkt das Transplantat zu einem Bohrkanal durch den Fibulakopf, der vergleichbar der Arciero-Technik angelegt ist. Nach dem Durchtritt durch den fibularen Bohrkanal wird das Transplantat dann im Insertionsgebiet des lateralen Seitenbandes fixiert.

Kolb hat die Technik von LaPrade erstmals im Jahr 2019 als arthroskopische Technik beschrieben.21 Grundsätzlich haben die arthroskopischen Techniken den Vorteil des minimal invasiven Zugangs. Ein Review von Weiss et al. kam zu dem Fazit, dass arthroskopische Techniken zur Rekonstruktion der posterolateralen Gelenksecke vielversprechende Verfahren sind, aber derzeit noch wenige klinische Daten vorhanden sind.22 Bei schweren Verletzungen der posterolateralen Gelenksecke mit einer Begleitverletzung des N. peroneus, Abriss des M. biceps femoris oder Tractus iliotibialis ist ein offenes operatives Vorgehen empfehlenswert, um die Begleitverletzung gleichzeitig versorgen zu können.

Generell kann festgehalten werden, dass derzeit noch keine prospektiven Daten in der Literatur verfügbar sind, die die unterschiedlichen Rekonstruktionsverfahren bei vergleichbaren Verletzungsmustern bewerten. Auch die bisher publizierten Daten sind schwierig zu beurteilen, da einerseits oftmals unterschiedliche Verletzungsmuster vorlagen und anderseits die Klassifikation der Instabilitäten nicht einheitlich erfolgte. Deshalb existiert derzeit noch kein international etablierter Goldstandard zur Behandlung der posterolateralen Instabilität.

Fallbericht aus der Praxis

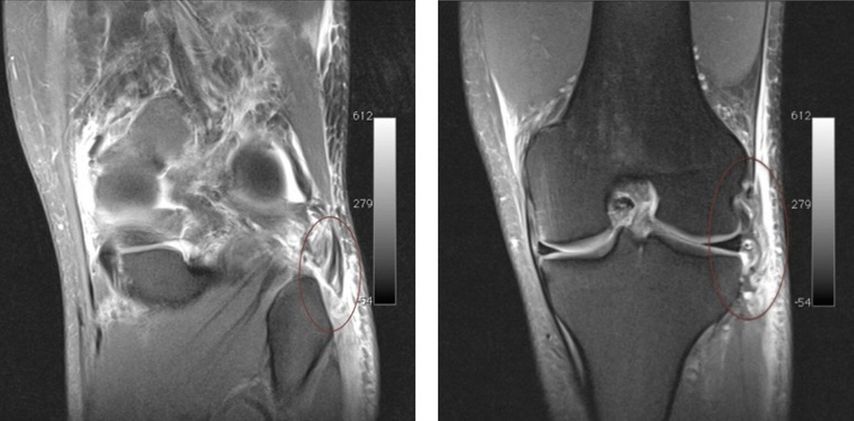

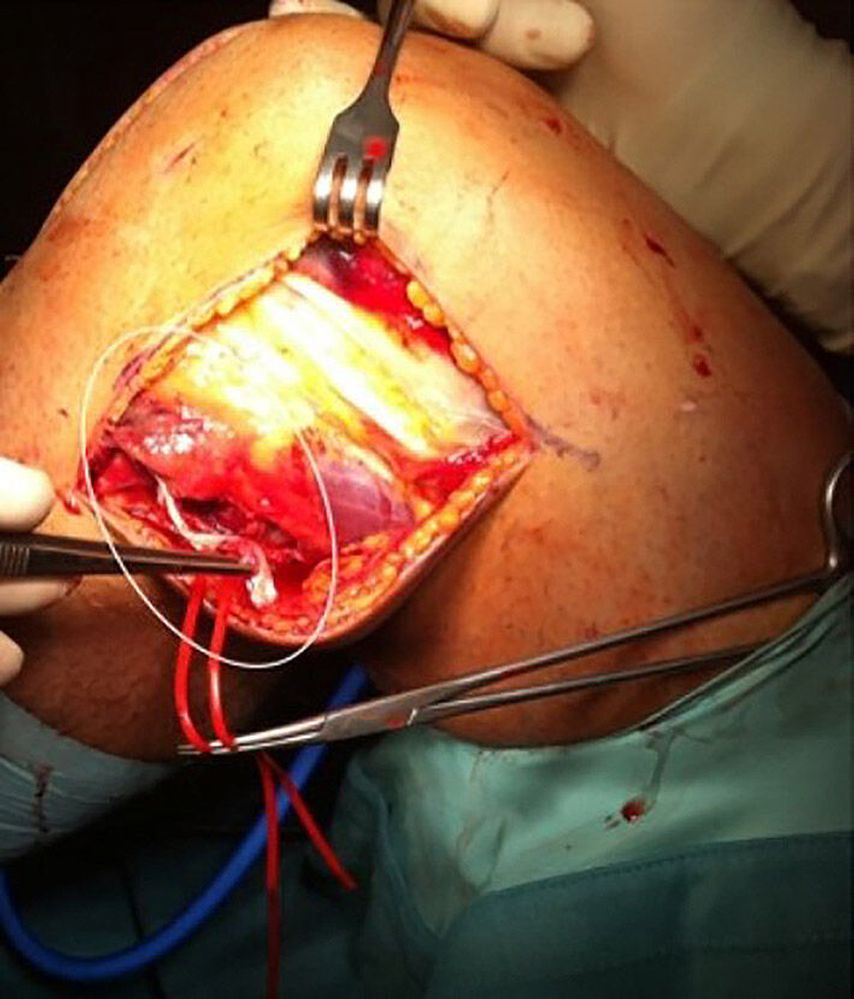

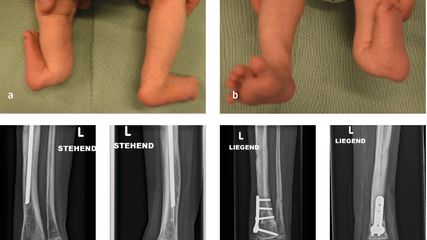

Aus unserer täglichen Praxis möchten wir den Fall eines 25-jährigen professionellen Fußballspielers vorstellen. Der Patient hatte sich während eines Spiels im Rahmen eines Hyperextensionstraumas eine vordere Kreuzbandruptur mit einer lateralen Seitenbandruptur zugezogen. Zusätzlich zeigten sich eine distale Partialruptur des M. biceps femoris und eine Teilruptur des M. popliteus (Abb.2). Die operative Versorgung erfolgte 14 Tage nach dem Trauma. Das vordere Kreuzband wurde mit einem BTB(Bone-Tendon-Bone-)Patellarsehnentransplantat, welches mit 2 Schrauben fixiert wurde, rekonstruiert. Intraoperativ zeigte sich, wie erwartet, eine vermehrte laterale Aufklappbarkeit unter Varusstress bei intakter Popliteussehne. Aufgrund der Begleitverletzung des M. biceps femoris wurde ein offener Zugang gewählt. Es wurde ein bogenförmiger lateraler Hautschnitt im Sinne einer „hockey stick incision“ angewandt und die laterale Gelenksecke sowie der N. peroneus dargestellt (Abb.3). Es zeigte sich die Sehne des M. biceps femoris am fibularen Ansatz handschuhförmig ausgerissen und das laterale Seitenband rupturiert. Es wurde die posterolaterale Gelenksecke mit einem Semitendinosustransplantat in Larson-Technik rekonstruiert und die Sehne des M. biceps femoris am fibularen Ansatz mit Fiberwire-Fäden transossär refixiert. Postoperativ wurde der Patient mit einer Knieorthese für 6 Wochen sowie Teilbelastung in den ersten 4 Wochen mobilisiert. In den ersten 2 Wochen erfolgte zusätzlich eine passive Mobilisierung mittels einer Motorschiene bis maximal 60°-Flexion.

Abb. 2: MRT des linken Kniegelenks eines 25-jährigen professionellen Fußballspielers nach Hyperextensionstrauma mit vorderer Kreuzbandruptur und Verletzung der posterolateralen Gelenksecke

Abb. 3: Bogenförmiger lateraler Hautschnitt („hockey stick incision“) zur Darstellung der posterolateralen Gelenksecke und des N. peroneus

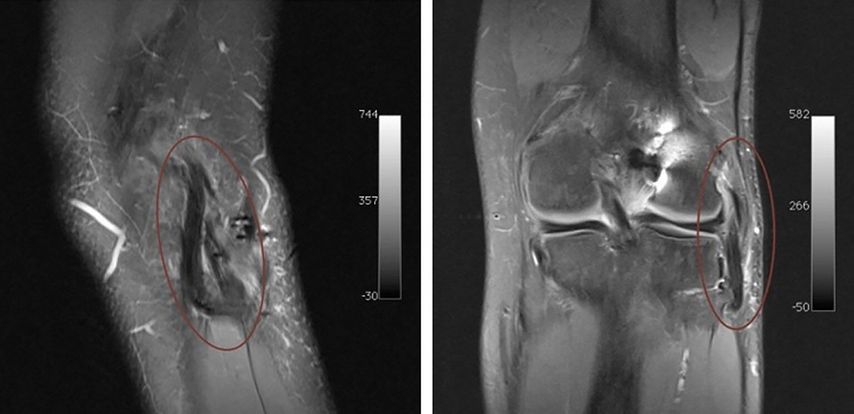

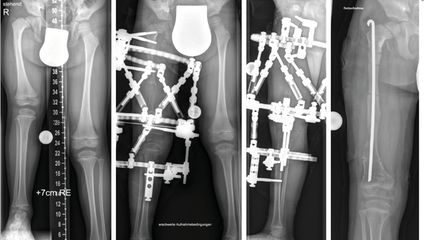

Eine MRT-Kontrolle nach 18 Monaten zeigte ein unauffälliges Transplantat (Abb. 4). Bei der postoperativen 2-Jahres-Kontrolle hatte der Patient keine Instabilität, er konnte wieder auf Leistungsniveau Fußball spielen (Abb. 5).

Abb. 4: Postoperative MRT-Kontrolle nach 18 Monaten, die ein unauffälliges und stabiles Semitendinosus-Gracilis-Transplantat in der Larson-Technik zeigt

Abb. 5: Bei der postoperativen 2-Jahres-Kontrolle hatte der Patient klinisch keine Instabilität sowie eine normale Kniegelenksfunktion unter Maximalbelastung und konnte wieder auf Leistungsniveau Fußball spielen

Literatur:

1 LaPrade RF et al.: A prospective magnetic resonance imaging study of the incidence of posterolateral and multiple ligament injuries in acute knee injuries presenting with a hemarthrosis. Arthroscopy 2007; 23(12): 1341-7 2 AGA-Komitee-Knie-Ligament Periphere Instabilitäten des Kniegelenks. Knie Ligament Komitee, Heft III, 2020 3 Drenck TC et al.: Periphere Instabilitäten bei Läsionen des hinteren Kreuzbandes: Versorgung der posterolateralen Instabilität. Knie Journal 2020; 2(3): 196-202 4 Pacheco RJ et al.: Posterolateral corner injuries of the knee: a serious injury commonly missed. J Bone Joint Surg Br 2011; 93(2): 194-7 5 LaPrade RF et al.: The effects of grade III posterolateral knee complex injuries on anterior cruciate ligament graft force. A biomechanical analysis. Am J Sports Med 1999; 27(4): 469-75 6 Harner CD et al.: Biomechanical analysis of a posterior cruciate ligament reconstruction. Deficiency of the posterolateral structures as a cause of graft failure. Am J Sports Med 2000; 28(1): 32-9 7 Geeslin AG et al.: A systematic review of the outcomes of posterolateral corner knee injuries, part 1: surgical treatment of acute injuries. Am J Sports Med 2016; 44(5): 1336-42 8 Scheffler S, Strobel M: Posterolaterale Instabilitäten des Kniegelenks. Arthroskopie 2014; 27(3): 177-88 9 Fanelli GC, Larson RV: Practical management of posterolateral instability of the knee. Arthroscopy 2002; 18(2 Suppl 1): 1-8 10 Domnick C et al.: Kinematics of different components of the posterolateral corner of the knee in the lateral collateral ligament-intact state: a human cadaveric study. Arthroscopy 2017; 33(10): 1821-30.e1 11 Weiler A et al.: The posterolateral instability score (PoLIS) of the knee joint: a guideline for standardized documentation, classification, and surgical decision-making. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021; 29(3): 889-99 12 Stannard JP et al.: The posterolateral corner of the knee: repair versus reconstruction. Am J Sports Med 2005; 33(6): 881-8 13 Levy BA et al.: Repair versus reconstruction of the fibular collateral ligament and posterolateral corner in the multiligament-injured knee. Am J Sports Med 2010; 38(4): 804-9 14 Larson RV: Isometry of the lateral collateral and popliteofibular ligaments and techniques for reconstruction using a free semitendinosus tendon graft. Operative Techniques in Sports Medicine 2001; 9(2): 84-90 15 Richter J et al.: Posterolaterale Rekonstruktion in modifizierter Larson-Technik. Arthroskopie 2017; 30(1): 49-54 16 Arciero RA: Anatomic posterolateral corner knee reconstruction. Arthroscopy 2005; 21(9): 1147 17 Müller W: Das Knie. Form, Funktion und ligamentäre Wiederherstellungschirurgie. Berlin/Heidelberg: Springer, 1982, 273 18 Frosch KH et al.: Arthroscopic popliteus bypass graft for posterolateral instabilities of the knee: a new surgical technique. Oper Orthop Traumatol 2016; 28(3): 193-203 19 Frosch KH et al.: Arthroscopic reconstruction of the popliteus complex: accuracy and reproducibility of a new surgical technique. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015; 23(10): 3114-20 20 LaPrade RF et al.: An analysis of an anatomical posterolateral knee reconstruction: an in vitro biomechanical study and development of a surgical technique. Am J Sports Med 2004; 32(6): 1405-14 21 Kolb JP et al.: An all-arthroscopic technique for complex posterolateral corner reconstruction. Arthrosc Tech 2019; 8(9): e999-1006 22 Weiss S et al.: Posterolateral corner of the knee: a systematic literature review of current concepts of arthroscopic reconstruction. Arch Orthop Trauma Surg 2020; 140(12): 2003-12

Das könnte Sie auch interessieren:

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Korrektur assoziierter Gelenkspathologien beim kongenitalen Femurdefekt

Der kongenitale Femurdefekt ist eine der spannendsten und komplexesten angeborenen Fehlbildungen in der Kinderorthopädie und in der klinischen Präsentation sehr vielgestaltig. Während ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...