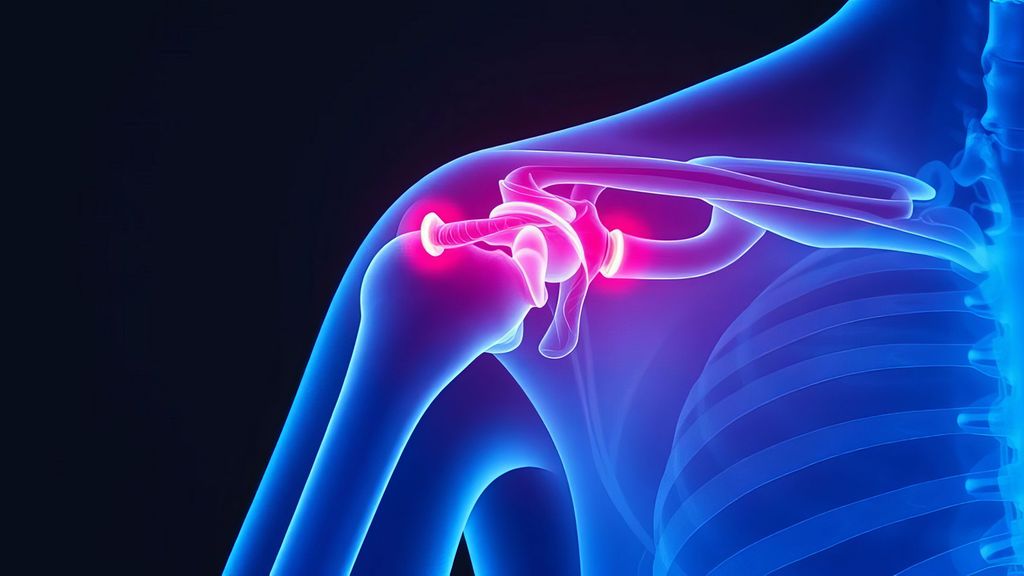

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Autor:

Prof. Dr. med. Knut Beitzel

Chefarzt Schulterchirurgie, Arthroskopie und Sportorthopädie

ATOS Orthoparc Klinik, Köln

E-Mail: knut.beitzel@atos.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Risiko- und Kontaktsportarten. Die aktuelle Literatur zur Therapie der Akromioklavikulargelenksluxationen (ACG-Luxationen) zeigt allerdings noch immer eine uneinheitliche Herangehensweise, die sowohl konservative als auch operative Behandlungsmöglichkeiten berücksichtigt.1,2

Als initiale Bildgebung hat sich die Durchführung von unbelasteten Panorama- und Alexander-Aufnahmen bewährt.3 Aktuelle Arbeiten evaluieren alternative Einteilungen z.B. unter Zuhilfenahme der «Circle-und-ABC-Methode».4 Hier steht der routinemässige Einsatz allerdings noch aus. Zusätzlich wird eine dynamische Untersuchung zur Identifikation von Scapuladyskinesien empfohlen, um deren funktionelle Komponente zu berücksichtigen. Darauf basierend verwenden wir in unserem Vorgehen eine Subklassifikation der originalen Klassifikation nach Rockwood in einen klinisch stabilen (kompensierten) Typ IIIa und einen klinisch instabilen (nicht kompensierten) Typ IIIb.5,6

In der aktuellen DVSE-Multicenterstudie wurde die konservative Therapie bei Verletzungen vom Typ 3 als funktionell gleichwertig zur operativen Therapie befunden.7 Aber auch bei höhergradigen Verletzungen zeigt die konservative Therapie sehr gute Ergebnisse, und die klinische Evidenz zeigt keinen klaren Vorteil durch ein operatives Vorgehen.8,9 Akgün et al. zeigten in einer vergleichenden Studie, dass eine erfolgreiche nichtoperative Behandlung von Typ-V-Instabilitäten ähnliche Ergebnisse lieferte wie eine operative – wenngleich 15% der konservativ behandelten Patienten letztendlich doch eine Operation benötigten.10 Vergleichbare Ergebnisse konnte auch die Arbeitsgruppe um Haugaard et al. finden.11 Beide Arbeiten zeigen, dass eventuell nur ein Teil der Patienten wirklich eine operative Therapie benötigt. Dies entspricht auch im Grundsatz den bisher vorliegenden Ergebnissen aus älteren Studien.8

Daher bietet sich aus unserer Sicht gerade bei weniger sportlich aktiven Patienten ein eher konservatives Vorgehen an. Sollten sich nach der Verletzung eine nur langsame Verbesserung der Beweglichkeit und Funktionsgewinn zeigen, scheinen dies allerdings jene Patienten zu sein, welche von einer operativen Versorgung profitieren.11 Hier ist wichtig zu beachten, dass auch nach einem initial konservativen Vorgehen eine operative Therapie erfolgreich durchgeführt werden kann.12

Die Entscheidung zwischen konservativer und operativer Therapie sollte daher individuell getroffen werden und folgende Faktoren berücksichtigen:

-

Schweregrad der Verletzung (Rockwood-Einteilung bzw. ISAKOS-Erweiterung)

-

individuelle Patientenfaktoren (z.B. sportliche Aktivität, Alter)

-

funktionelle Einschränkungen («range of motion», Scapularhythmus)

Sämtliche konservativen Therapiekonzepte sehen eine initiale kurzfristige Immobilisierung der Schulter mit einer anschliessenden frühfunktionellen Behandlung vor. Deren Ziel ist die Wiederherstellung einer physiologischen Orientierung und Bewegung der Scapula. Hier gibt es bereits standardisierte Herangehensweisen zur optimalen Beübung und auch der Einsatz z.B. von EMG und anderen Biofeedbackmethoden erscheint sinnvoll.13–15

Unter den zahlreichen beschriebenen Operationstechniken existiert bis heute ebenfalls kein Goldstandard, da viele der angewandten offen chirurgischen und arthroskopischen Verfahren vergleichbare subjektive und radiologische Ergebnisse erzielen. Teilweise unterscheiden sich die Methoden nur in ihren jeweiligen Komplikationen.8,16

Somit lässt sich feststellen:

-

Bei Typ-III-Verletzungen ist die konservative Therapie funktionell gleichwertig zur operativen Behandlung.

-

Auch bei höhergradigen Verletzungen (Typ V) kann eine konservative Therapie sehr gute Ergebnisse erzielen.

-

Etwa 10–15% der initial konservativ behandelten Patienten benötigen letztendlich eine Operation.

Fazit

Die aktuelle Literatur unterstreicht die Bedeutung der konservativen Therapie auch bei höhergradigen ACG-Verletzungen. Die Indikationsstellung sollte nicht nur auf dem Röntgenbild basieren, sondern auch individuelle Patientenfaktoren und funktionelle Einschränkungen berücksichtigen. Selbst nach einem initial konservativen Vorgehen kann bei Bedarf eine erfolgreiche operative Therapie durchgeführt werden. Trotz der umfangreichen Forschung gibt es noch keinen eindeutigen Goldstandard für die Therapieentscheidung bei ACG-Luxationen. Weitere Studien sind erforderlich, um die optimale Behandlungsstrategie für verschiedene Patientengruppen und Verletzungsgrade zu definieren.

Literatur:

1 Pallis M et al.: Epidemiology of acromioclavicular joint injury in young athletes. Am J Sports Med 2012; 40(9): 2072-7 2 Mazzocca AD et al.: Evaluation and treatment of acromioclavicular joint injuries. Am J Sports Med 2007; 35(2): 316-29 3 Pogorzelski J et al.: The acutely injured acromioclavicular joint - which imaging modalities should be used for accurate diagnosis? A systematic review. BMC Musculoskelet Disord 2017; 18(1): 515 4 Murphy RJ et al.: Evaluation of the circles measurement and the ABC classification of acromioclavicular joint injuries. Am J Sports Med 2021; 49(6): 1619-25 5 Beitzel K et al.: ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries. Arthroscopy 2014; 30(2): 271-8 6 Velasquez Garcia A et al.: Reliability of the ISAKOS modification to subclassify Rockwood Type III acromioclavicular joint injuries. Orthop J Sports Med 2022; 10(12): 23259671221133379 7 Tauber M et al.: Prospective multicenter randomized controlled trial of surgical versus nonsurgical treatment for acute Rockwood type 3 acromioclavicular injury. Orthop J Sports Med 2023; 11(8): 23259671231190411 8 Beitzel K et al.: Current concepts in the treatment of acromioclavicular joint dislocations. Arthroscopy 2013; 29(2): 387-97 9 Barfod KW et al.: Reevaluating treatment strategies for acute acromioclavicular joint dislocation: A critical appraisal. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2024; 32(8): 1915-6 10 Akgun D et al.: Comparison of clinical outcomes between nonoperative treatment and arthroscopically assisted stabilization in patients with acute Rockwood type 5 acromioclavicular dislocation. Orthop J Sports Med 2024; 12(11): 23259671241289117 11 Haugaard KB et al.: Acromioclavicular joint dislocation Rockwood type III and V show no difference in functional outcome and 91% recovered well without the need for surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2024; 32(7): 1810-20 12 Muench LN et al.: Conversion to anatomic coracoclavicular ligament reconstruction (ACCR) shows similar clinical outcomes compared to successful non-operative treatment in chronic primary type III to V acromioclavicular joint injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021; 29(7): 2264-71 13 Ellenbecker TS, Cools A: Rehabilitation of shoulder impingement syndrome and rotator cuff injuries: an evidence-based review. Br J Sports Med 2010; 44(5): 319-27 14 Castelein B et al.: Superficial and deep scapulothoracic muscle electromyographic activity during elevation exercises in the scapular plane. J Orthop Sports Phys Ther 2016; 46(3): 184-93 15 Cote MP et al.: Rehabilitation of acromioclavicular joint separations: operative and nonoperative considerations. Clinics in sports medicine 2010; 29(2): 213-28, vii 16 Beitzel K et al.: Rotational and translational stability of different methods for direct acromioclavicular ligament repair in anatomic acromioclavicular joint reconstruction. The American journal of sports medicine 2014; 42(9): 2141-8

Das könnte Sie auch interessieren:

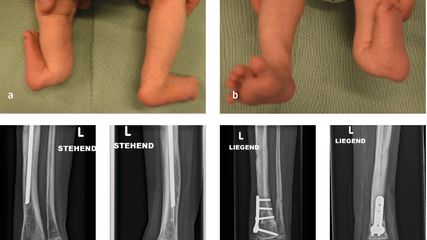

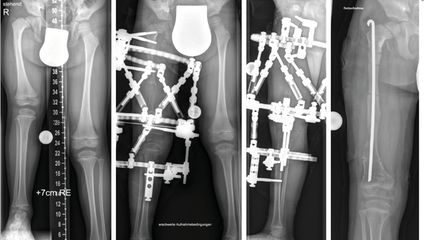

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Korrektur assoziierter Gelenkspathologien beim kongenitalen Femurdefekt

Der kongenitale Femurdefekt ist eine der spannendsten und komplexesten angeborenen Fehlbildungen in der Kinderorthopädie und in der klinischen Präsentation sehr vielgestaltig. Während ...