Korrektur assoziierter Gelenkspathologien beim kongenitalen Femurdefekt

Autor:innen:

Priv.-Doz. Dr. Christof Radler

Dr. Alexandra Stauffer

Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie

Orthopädisches Spital Speising

Wien

Korrespondierender Autor:

E-Mail: radler@fusszentrum.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

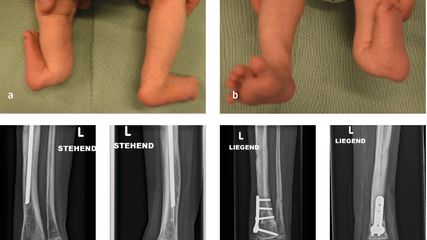

Der kongenitale Femurdefekt ist eine der spannendsten und komplexesten angeborenen Fehlbildungen in der Kinderorthopädie und in der klinischen Präsentation sehr vielgestaltig. Während auf den ersten Blick die Verkürzung des Beins/des Femurs augenscheinlich ist, sind es die assoziierten Veränderungen an Hüfte und Kniegelenk, welche die Therapie herausfordernd machen und vor einer Verlängerung adressiert werden müssen.

Klassifikation

Zu den angeborenen Längsdefekten der unteren Extremität zählen neben dem kongenitalen Femurdefekt (CFD) die Fibulahemimelie (FH) und die Tibiaaplasie/-hemimelie. Der Femurdefekt reicht von einer milden Verkürzung des Femurs bis zu seinem fast vollständigen Fehlen, und auch die Fibulahemimelie kann sich von einer milden Verkürzung des Unterschenkels bis zu einer massiven Verkürzung mit schweren Veränderungen am Sprunggelenk präsentieren. Der CFD und die FH kommen fast immer gemeinsam vor, wobei die meisten Fälle eine klare Dominanz der einen oder anderen Pathologie zeigen und die sekundäre Deformität sich oft nur durch minimale Veränderungen an Knochen oder Gelenk präsentiert. Die Tibiaaplasie/-hemimelie ist oft mit Syndromen mit zusätzlichen Fehlbildungen oder Duplikaturen an Hand und Fuß verbunden. Diese Form ist mit einer Inzidenz von 1:1000000 sehr selten.

Hüftpathologie

Beim CFD zeigt die Hüfte spezifische Veränderungen, die von sehr mild bis extrem ausgeprägt reichen können.

Typ 1 nach Paley

Der Typ 1 nach Paley ist charakterisiert durch ein intaktes Femur mit mobilem Hüft- und Kniegelenk und deren vollständiger Verbindung durch Knochen oder Knorpel.1

Typ 1A

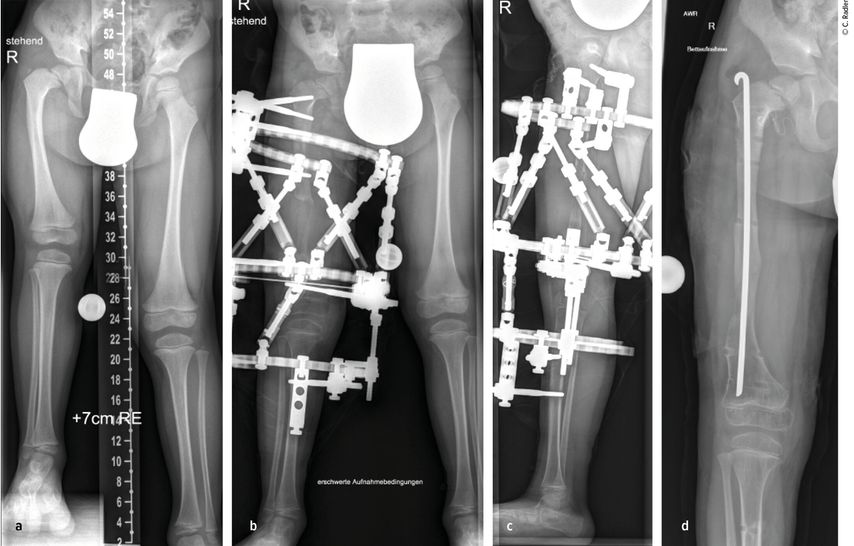

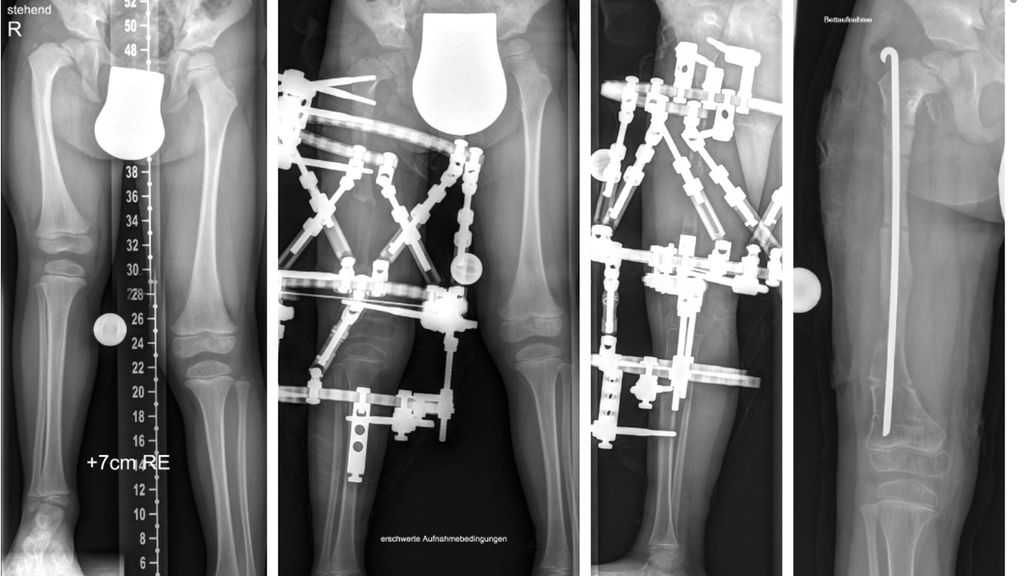

Milde Formen – Typ 1A – zeigen oft nur einen leichten Schenkelhalsvarus und eine verminderte femorale Antetorsion beziehungsweise Retroversion zusätzlich zur Verkürzung. Oft zeigt sich bei diesem Typ auch eine milde subtrochantäre Varusstellung und Sklerose. Mit zunehmendem Schweregrad addiert sich eine azetabuläre Dysplasie, wobei besonders die obere und hintere Überdachung der Hüfte vermindert ist. Beim Typ 1A ist in seltenen Fällen keine vorbereitende Operation erforderlich, insbesondere wenn die Überdachung der Hüfte sehr gut ist und ein CE-Winkel von über 20 Grad vorliegt. Es kann dann direkt mit einer Verlängerung des Femurs begonnen werden. Je nach verwendeter OP-Technik können eine eventuell vorhandene Retroversion und Varusstellung im Rahmen der Verlängerungsoperation akut über eine zusätzliche proximale Osteotomie und Montage an den oberen Teil des Fixateurs adressiert werden. (Abb.1).

Abb. 1: Operative Versorgung eines CFD rechts mit Varusstellung an der Hüfte und subtrochantärer Sklerosierung

In allen Fällen, in denen eine – wenn auch nur grenzwertige – Dysplasie des Acetabulums vorliegt, ist vor einer Verlängerung eine Beckenosteotomie (Acetabuloplastik) erforderlich.

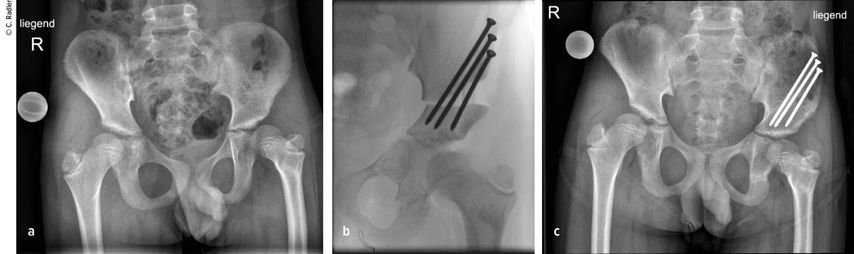

Im Rahmen dieser Operation können auch die Retrotorsion und der Schenkelhalsvarus korrigiert werden. Eine Verlängerung bei nicht optimal überdachter Hüfte führt meist zu einer Subluxation oder Luxation, was eine schwerwiegende Komplikation darstellt, die nur schwer und meist nicht folgenlos zu beheben ist. Auch bei älteren Patienten ist die Überdachung vor einer eventuellen Verlängerung zu überprüfen, wobei besonders ab dem 4. Lebensjahr eine Tripelosteotomie eine bessere Überdachung und Einstellung der Pfanne gegenüber einer Acetabuloplastik erlaubt (Abb.2).

Abb. 2:Versorgung eines kurzen Pfannendachs mittels Tripelosteotomie, um die Hüfte während der Verlängerung vor (Sub-)Luxation zu schützen

Typ 1B

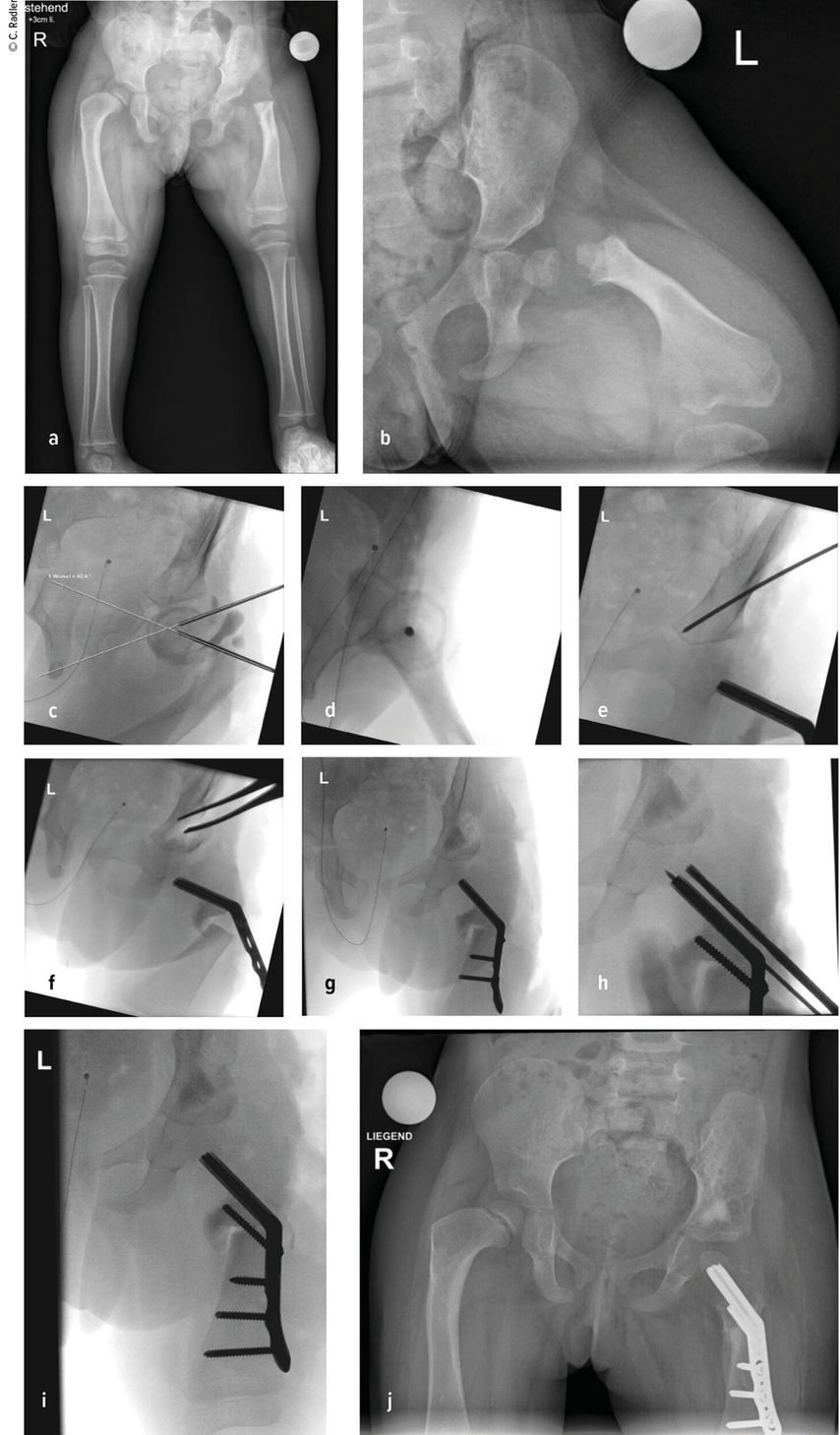

Der Typ 1B ist durch eine verzögerte Ossifikation/Pseudoarthrose subtrochantär oder im Schenkelhalsbereich charakterisiert, wobei auch ein kombinierter Typ mit Schenkelhals und subtrochantär verzögerter Ossifikation vorliegen kann. Klinisch imponiert neben der massiven Verkürzung die Außenrotations- und Beugekontraktur. In diesen Fällen ist eine komplexe Rekonstruktion, bestehend aus mehreren Schritten, erforderlich, die als Super-Hip-Operation subsumiert wird (Abb. 3).

Hierbei erfolgt der Zugang über einen breiten, lateralen Schnitt von der Mitte der Beckenschaufel über den Trochanterbereich oder auch den fallweise sichtbaren Haut-Dimple über die Mitte des Oberschenkels bis zum Knie bzw. bis zur Tuberositas tibiae, wenn eine gleichzeitige Stabilisierung des Kniegelenks erforderlich ist. Es wird die Faszie im Bereich des Intervalls zwischen Tensor fascia lata und Sartorius inzidiert und hier schließlich die proximale ventrale Grenze zum Absetzen der Faszien definiert. Distal erfolgt die Inzision etwas lateral der Patella. Diese beiden Inzisionen werden nun verbunden, dorsal wird die Faszie distal etwas posterior des intermuskulären Septums gespalten. Die Fascia lata kann entweder zur Stabilisierung des Kniegelenkes verwendet werden oder wird am Ende der Operation reseziert, um bei späteren Verlängerungen diese nicht zu behindern. Im nächsten Schritt erfolgt der Zugang über die Tensor-Lücke, wobei hier die Rectus-Sehne durchtrennt wird, was bereits einen Teil der Beugekontraktur korrigiert. Dies muss mit großer Vorsicht geschehen, da hier besonders bei schweren Formen des CFD der Femoralis-Nerv lateraler als üblich und damit näher am Rectus liegt. Im nächsten Schritt wird die Psoas-Sehne auf der Unterseite des Iliopsoas mit einer Klemme herausluxiert und ebenfalls durchtrennt. Ein weiterer wichtiger Faktor, besonders in Bezug auf die Abduktion und Außenrotation, ist der Piriformis, auch diese Sehne muss durchtrennt werden. Der Ischiadicus-Nerv ist hier sehr nahe und kann dabei oft gut identifiziert beziehungsweise in schweren Fällen auch neurolysiert werden.

Es wird dann auf die Beckenschaufel zugegangen und hier die Apophyse gesplittet und abgelöst. Dieser sogenannte Abductor-Slide entspannt weiter die kontrakte Muskulatur, da vor der Rückvernähung der Apophyse ein Teil des Beckenkamms abgetragen wird. Erst jetzt wird an das Femur herangegangen. Da besonders bei schweren Fällen an der Hüfte nur der Hüftkopfkern sichtbar ist, muss eine Arthrografie durchgeführt werden, um ein Setzen der Bohrdrähte für die Platte zu ermöglichen. Ein erster Bohrdraht wird vom palpierten Trochanter major in das Zentrum des Hüftkopfkernes gesetzt. Ein zweiter Bohrdraht wird etwa in 45° zu diesem wiederum in das Zentrum des Hüftkopfkerns gesetzt. Die Lage des Bohrdrahtes wird im Bildwandler überprüft und kann im seitlichen Strahlengang durch die Überlappung von Hüftkopfkern, Schenkelhals und Kapsel bestätigt werden. Dann kann die Platte schließlich über diesen eingebracht werden. Die Osteotomie des Femurs erfolgt dann in 90° zur liegenden Platte und wiederum in 90° zu diesem Schnitt. Medial muss auch das Periost durchtrennt und releast werden. Nun zeigt sich bereits, wie sehr das Femur verkürzt werden muss, um spannungsfreie Korrekturen zu ermöglichen. Die Platte wird jedoch erst nach der Acetabuloplastik fixiert, um Länge und Rotation korrekt einstellen zu können. Die Acetabuloplastik wurde klassisch als modifizierte Dega-Osteotomie durchgeführt, wobei sich über eine unikortikale Iliumosteotomie („Paley unicortical ilium osteotomy“) eine bessere Überdachung erreichen lässt.

Hierzu wird das Periost des Iliums bis zur Incisura ischiadica und bis knapp oberhalb des Acetabulums abgelöst. Medial wird das Periost im Bereich des Os pubis eingeschnitten, um eine bessere Mobilität des Fragmentes zu erzielen. Es wird dann von knapp oberhalb der Kapsel entlang der Incisura etwa 2–3cm nach proximal gemeißelt. Dann wird ein Bohrdraht gesetzt, der medial auf die Y-Fuge zielt. Entlang des Bohrdrahts wird die Osteotomie schließlich durchgeführt, wobei nur ganz ventral das Ileum medial durchtrennt wird, und hier in Richtung Pubis, wodurch wiederum kaum die mediale Kortikalis überschritten wird. Es kann nun die Osteotomieöffnung entsprechend aufgespreizt und ein Knochenstück aus der Femurverkürzung eingebracht werden. Entsprechend der Überlappung des distalen Femursegmentes in korrigierter Position werden schließlich auch die Resektionhöhe und das Ausmaß der Resektion des Femurs definiert. Nach entsprechender Verkürzung wird über Fixation der Platte schließlich auch die Rotation mit etwa 10° Antetorsion festgesetzt.

Typ 1B2 und 1B3

Bei den Typen 1B2 und 1B3, also bei Vorliegen einer verzögerten Ossifikation des Schenkelhalses, wird am Endenoch proximal der Klingenplatte BMP 2 über ein Bohrloch eingebracht. Nach Refixation der Rectussehne und Wundverschluss wird ein Becken-Bein-Gips für 4–6 Wochen angelegt. Während die Typen 1B mit entsprechender Erfahrung gut und reproduzierbar rekonstruiert werden können. ist dies beim Typ 2 deutlich schwieriger und mit deutlich mehr Risiko eines Versagens des Verfahrens und entsprechenden Komplikationen verbunden.

Typ 2A

Beim Typ 2A liegt zusätzlich eine fibröse Pseudarthrose zwischen Hüftkopf und Femurschaft vor, wobei die Apophyse des Femurs vorhanden ist. Für die Rekonstruktion muss die Hüftkapsel eröffnet werden und die Anlage des Schenkelhalses im Bereich der Pseudarthrose angefrischt und gegenübergestellt und schließlich mit Cerclagen unter Kompression gesetzt werden. Erst dann können die anderen Schritte der Super-Hip-Operation durchgeführt werden. Weiters ist zum Schutz der instabilen Hüfte ein temporärer Fixateur hüftübergreifend erforderlich.

Typ 2B

Der Typ 2B ist charakterisiert durch eine Fusion zwischen dem Hüftkopf und dem Acetabulum, wobei der Hüftkopf hier meist im kaudalen Anteil des Acetabulums zu finden ist. Die Rekonstruktion dieser spezifischen Form ist beschrieben, kann jedoch als experimentell bezeichnet werden. CFD Typ 2 ist glücklicherweise sehr selten.2

Pathologie am Kniegelenk

Sowohl beim CFD wie auch bei der FH zeigen sich deutliche Pathologien am Kniegelenk. Es besteht eine Hypoplasie der lateralen Epiphyse mit entsprechenden Wachstumsstörungen, was zu einem rezidivierenden Valgus am Kniegelenk führt.3,4 Zusätzlich besteht in vielen Fällen eine deutliche Instabilität des Kniegelenkes. Es findet sich eine Hypoplasie des ACL in etwa 15% und ein vollständiges Fehlen des ACL in etwa 85% der Fälle.5 Das PCL ist in etwa 21% hypoplastisch und in etwa 24% ebenso fehlend. Diese Instabilität des Kniegelenkes ist bei milden Formen oft klinisch im Alltag nicht relevant, kann jedoch während einer Verlängerung zu massiven Problemen im Sinne von Luxation und Subluxation führen. Zusätzlich zeigt sich oft eine Lateralisation der Patella, wobei diese auch permanent luxiert lateral am Femurkondyl liegen kann.

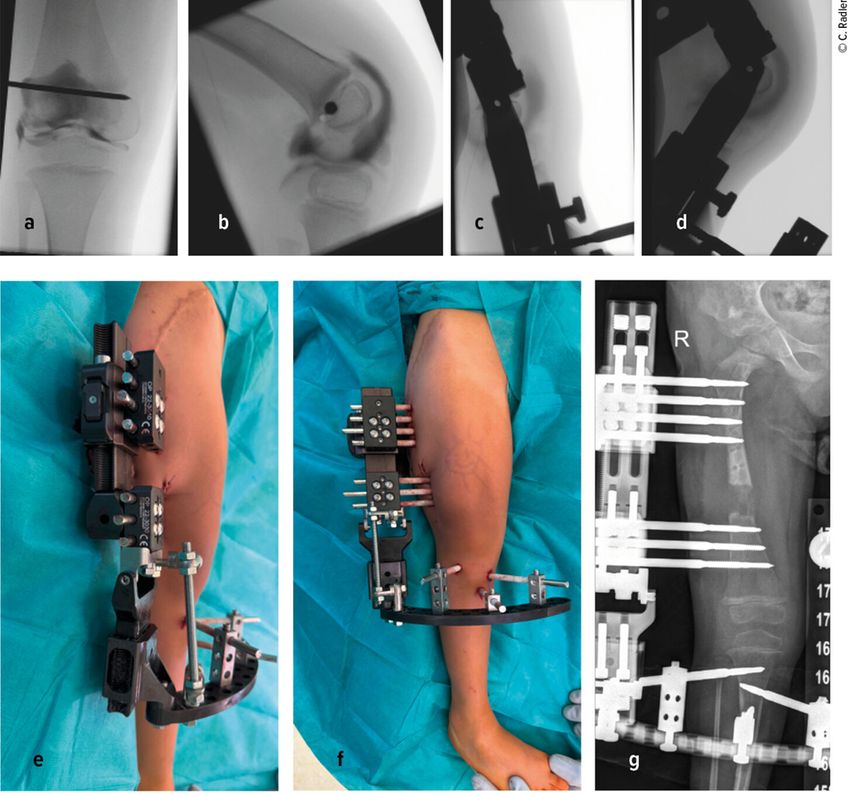

Die Valgusstellung kann sehr einfach über eine Wachstumslenkung (Hemiepiphysiodese mit 2-Loch-Platte) korrigiert werden. Um eine Subluxation am Kniegelenk zu verhindern, muss bei allen diesen Fällen bei Verlängerung mit Fixateur dieser knieüberbrückend montiert werden (Abb.4). Bei Verlängerung über einen Verlängerungsmarknagel wird in diesen Fällen eine Oberunterschenkelschiene (KAFO) verwendet und prophylaktisch, soweit noch vorhanden, die Fascia lata auf Höhe des oberen Patellapols durchtrennt. Bei deutlicher Instabilität oder auch Subluxation ist eine Stabilisierung über eine komplexe Operation, die als Super-Knee-Operation subsumiert wird, erforderlich.2 Diese Operation kann auch an die Hüftrekonstruktion/Super-Hip-Operation angeschlossen werden, da hier die Faszie ohnehin präpariert wird. Je nach Alter des Patienten und dem Ausmaß der Instabilität wird hierbei die Fascia lata nach Präparation bis an das Tuberculum Gerdyi und Halbieren der Länge nach entweder extraartikulär oder intraartikulär geführt. Auch die Fixation wird abhängig vom Alter mit Biotenodeseschrauben oder Weichteilzügelung durchgeführt.

Abb. 4: Platzierung (a–d) eines Fixateur externe mit Knie-Überbau (e–g) zum Schutz vor (Sub-)Luxation

Bei Patienten zwischen dem zweiten bis vierten Lebensjahr, dann meist im Rahmen der Super-Hip-Operation, wird das dorsale Faszienbündel von anterior nach posterior unter dem lateralen Seitenband durchgeführt, unter dem Septum intermusculare durchgeschwungen, wieder nach distal geführt und mit sich selbst vernäht. Durch den Verlauf vom Tuberculum Gerdyi nach posterior durch das Seitenband ergibt sich eine Stabilisierung in AP-Richtung. Die zweite Richtung der Instabilität, die besonders während der Verlängerung zutage tritt, ist die Rotation des medialen Tibiakondyls nach vorne/anterior. Um diese zu stabilisieren, wird das ventrale Bündel unter der Patellasehne durchgeführt und medial sub-kapsulär eingebracht. Über einen kleinen Hautschnitt medial am Femurkondyl wird die Adductor-magnus-Sehne identifiziert und schließlich das Faszienbündel hinter der Sehne durchgezogen, darüber gezügelt und gleich danach mit sich selbst vernäht. Das Faszienbündel wird dann wieder nach distal geshuttelt, nun zwischen Subcutis und Kapsel geführt und nochmals mit sich selbst vernäht.

Bei älteren Kindern kann das Bündel für den vorderen Kreuzbandersatz nach der Fesselung am Septum intermusculare oberhalb des lateralen Femurkondyls, dann von posterior kommend intraartikulär geführt werden und in einem Bohrkanal in der Tibiaapophyse mit einer Biotenodeseschraube verankert werden. Wenn genug Platz in der Femurepiphyse vorhanden und die Notch genügend ausgeprägt ist, kann das Faszienbündel auch bereits hier über einen Bohrkanal in die Notch eingebracht und einmal dort und dann wiederum in einem Bohrkanal in der Tibiaapophyse verankert werden, ähnlich wie es als All-epiphyseal-ACL-Rekonstruktion bei offenen Wachstumsfugen beschrieben ist.6

In Fällen, bei denen eine Luxation der Patella vorliegt, wird im Rahmen derselben Operation eine modifizierte Operation nach Langenskiöld durchgeführt. Wenn zusätzlich ein Streckdefizit vorliegt, wird zuerst eine Neurolyse des Nervus peroneus durchgeführt. Dabei wird die Faszie beim Eingang des N. peroneus communis in das vordere Tibiakompartiment releast und dann auch das Septum intermusculare, welches vertikal direkt an den Nervus peroneus profundus zieht, durchtrennt. Dies ist einerseits erforderlich, um sicher und unter Sicht des N. peroneus communis eine Verlängerung der Sehne des M. bizeps femoris durchführen zu können, und andererseits, um eine Dehnung des Nervs bei Korrektur des Streckdefizits zu verhindern.

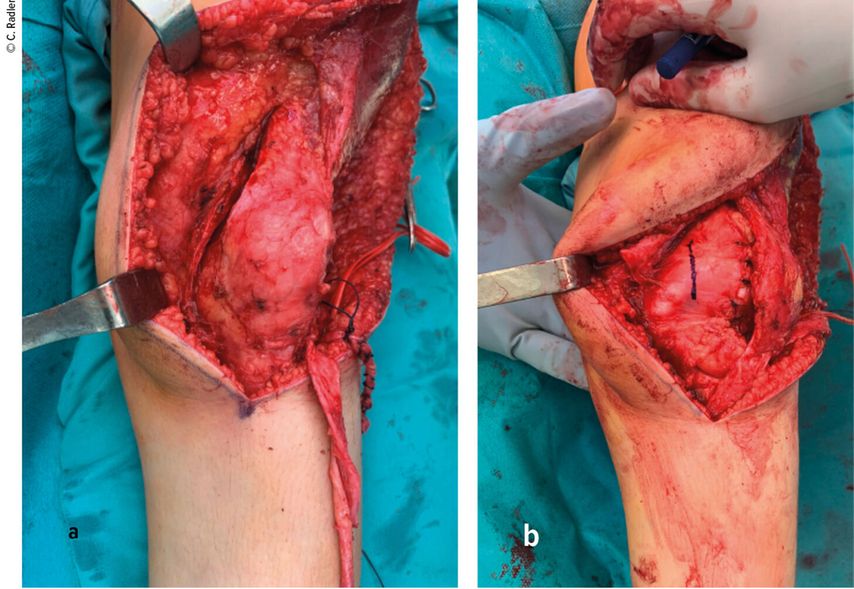

Modifizierte Operation nach Langenskiöld

Bei der modifizierten Operation nach Langenskiöld wird die Gelenkkapsel medial und lateral der Patella inzidiert und der Vastus-medialis-Ansatz von der Patella gelöst. Die Synovia muss dabei intakt gelassen werden. Die Kapsel wird medial auf Höhe des Gelenkspaltes transversal eingeschnitten (Abb. 5a). Die gesamte Synovia wird sorgfältig von der Kapsel getrennt. Zur Korrektur der Lateralisation des Ansatzes wird die Patellasehne am Tuberculum im Sinne einer Korrektur nach Grammont scharf abgelöst und nach medial verschoben. Dabei darf weder nach zu distal geschnitten werden, um die Sehne nicht gänzlich abzulösen, noch zu tief, da dies die Apophyse verletzen könnte. Schließlich wird die Synovia um die Patella herum inzidiert und von der Synovia gelöst. Die zurückbleibende Öffnung wird dicht vernäht und sodann wird im Bereich der Notch eine neue und physiologische Position für die Patella gefunden (Abb.5b). Hier wird nun die Patella über die Synovia eingenäht. Allein dieser Schritt führt zu einer beeindruckenden Primärstabilität. Im letzten Schritt wird die mediale Kapsel mit dem Vastus medialis an beziehungsweise auf der Patella fixiert und der mediale Teil der Patellasehne an die Tuberositas tibiae medialisiert vernäht. Diese extrem effektive OP-Technik kann auch bei anderen habituellen Patellaluxationen, auch bei Vorliegen einer dysplastischen Notch, durchgeführt werden.7

Fazit

Der kongenitale Femurdefekt sowie auch die anderen longitudinalen Längsdefekte sind hochkomplexe angeborene Fehlbildungen, bei denen das Verständnis der Pathologie und Anatomie die Voraussetzung für eine rekonstruktive Therapie darstellt. Die genannten Operationstechniken adressieren die vielgestaltigen Gelenkspathologien sowie die knöchernen Deformitäten. Die Knochenverlängerung ist in diesem Behandlungskonzept nur einer der notwendigen Schritte, um am Ende neben einem Längenausgleich eine funktionelle und belastbare untere Extremität zu erzielen.

Literatur:

1 Paley D: Lengthening reconstruction surgery for congenital femoral deficiency. In, Herring JA, Birch JG, eds: The Child with a Limb Deficinency. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 1998: 113-32 2 Paley et al.: CFD: congenital femoral deficiency. An orthopedic surgeon’s systematic guide for the diagnosis and treatment of congenital femoral deficiency in children and young adults. 1st ed. USA: Megastar, 2023 3 Radler C et al.: Recurrence of axial malalignment after surgical correction in congenital femoral deficiency and fibular hemimelia. Int Orthop 2011; 35(11): 1683-8 4 Manner HM et al.: Deformity of the knee joint in congenital longitudinal deficiencies of the lower limb. Clin Orthop Relat Res 2006; 448: 185-92 5 Manner HM et al.: Dysplasia of the cruciate ligaments: radiographic assessment and classification. J Bone Joint Surg Am 2006; 88 130-37 6 Lawrence JT et al.: All-epiphyseal anterior cruciate ligament reconstruction in skeletally immature patients. Clin Orthop Relat Res 2010; 468(7): 1971-7 7 Ramos O et al.: Modified langenskiöld procedure for chronic, recurrent, and congenital patellar dislocation. J Child Orthop 2020 1; 14(4): 318-29

Das könnte Sie auch interessieren:

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...