Rekonstruktive Urologie: die Kunst der Wiederherstellung

Univ.-Prof. Dr. Sascha A. Ahyai

Vorstand der Universitätsklinik für Urologie

Medizinische Universität Graz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auch wenn Laser- und Roboterchirurgie inzwischen einen substanziellen Anteil an unserem urologischen Alltag haben, beginnen wir unsere chirurgische Laufbahn häufig mit dem Skalpell. Das Skalpell findet als „kleines Steinmesser“ eine seiner frühesten geschichtlichen Erwähnungen im „Codex Hammurapi“. Hammurapi, der sechste König der ersten babylonischen Dynastie, postulierte in seiner Rechtsordnung, die Vergütung eines Arztes solle davon abhängen, wie kunstgerecht er das Skalpell anwenden könne.

Dieser Bezug soll nicht die Debatte um ein Erfolgshonorar lostreten, sondern aufzeigen, dass bereits vor 3800 Jahren die Chirurgie als Kunsthandwerk verstanden wurde. Ein Teil der heutigen Chirurg*innen kennt und fürchtet das Verhältnis von Kunst und Chirurgie wahrscheinlich mehr im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit des Kunstfehlers. Eventuell sieht sich auch die Mehrheit der chirurgisch tätigen Urolog*innen mehr als Handwerker*innen als als Künstler*innen. Ich glaube jedoch fest, dass wir Urolog*innen vergleichbar mit den plastischen Chirurg*innen einen eher künstlerischen Anspruch bei unserem Wirken haben dürfen. Diese besondere Prädestination beginnt bei unseren ersten und sehr sichtbaren (Ausbildungs-)Operationen am äußeren Genital (wie der Zirkumzision) und gipfelt in einer Harnableitung aus Darm.

Die rekonstruktive Urologie hat sehr viel mit dem urologisch-chirurgischen Kunsthandwerk zu tun. Nebst dem üblichen „Resezieren“ oder „Ektomieren“ bei onkologischen Operationen besteht die Herausforderung in der Regel darin, eine Struktur wiederherzustellen oder zu ersetzen, sodass sie dem ursprünglichen Zustand möglichst nahekommt. Ein Conduit, eine Neoblase oder gar ein Pouch fallen somit sicher in den Bereich der rekonstruktiven Urologie. Denn diese ist die (plastische) Wiederherstellungschirurgie des durch Krankheit, Unfall, Eingriffe oder Bestrahlung geschädigten Urogenitaltraktes.

Mit dem genannten Beispiel von der Zirkumzision bis zur Neoblase zeigt sich, dass jede Urologin und jeder Urologe rekonstruktiv tätig ist. Reden wir von der rekonstruktiven Urologie „im eigentlichen Sinn“, sind vordergründig „Wiederherstellungsoperationen“ seltenerer Krankheitsbilder gemeint.

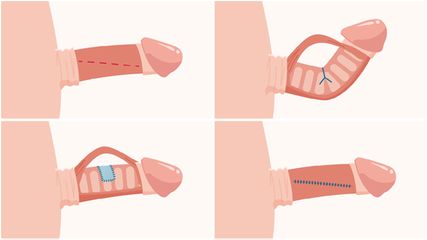

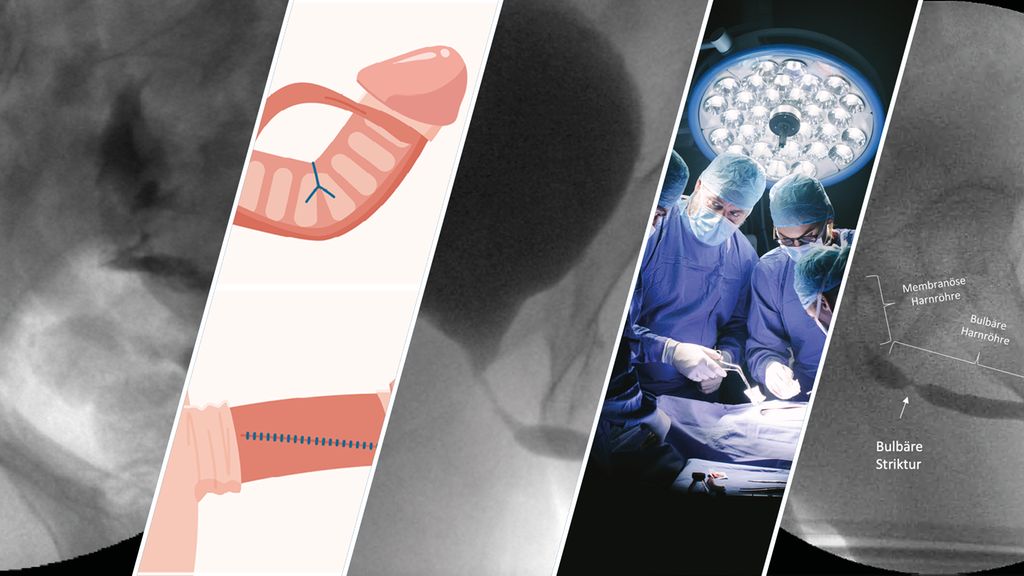

Dementsprechend hat sich die Wahl der Beiträge des Hauptthemas ergeben: chirurgische Therapie der männlichen Belastungsinkontinenz und Penisdeviation, Harnröhren-, Harnleiter- und Anastomosenrekonstruktionen. Die Autor*innen dieser komplexen Themen sind junge Nachwuchstalente auf dem facettenreichen Gebiet der rekonstruktiven Urologie.

Die Ausbildung zum „rekonstruktiven Operateur“ umfasst idealerweise eine Schule mit unterschiedlichen operativen Techniken. Denn das Ausmaß des zu behandelnden Befundes (z.B. der Fibrose/Striktur) zeigt sich häufig erst intraoperativ und setzt dann die Fähigkeit des problemorientierten, variablen Vorgehens voraus. So kann es zum Beispiel in der Harnröhrenchirurgie sehr schwierig werden, wenn der/die Operateur*in nur ein bis zwei Techniken beherrscht und intraoperativ eine komplexere oder längere Striktur vorfindet als erwartet. Hier können für einen nachhaltigen Operationserfolg statt einer End-zu-End-Anastomose die Verwendung von Mundschleimhaut, eines Hautflaps oder einer Spalthaut und ein zweizeitiges Vorgehen notwendig werden.

Ich habe das Glück, gleich zwei Lehrmeister auf meinem Weg zum rekonstruktiven Urologen nennen zu dürfen, Frau Prof. Margit Fisch und Herrn Prof. Friedhelm Schreiter. Sie haben mir ihre Schule und wichtige Tipps und Tricks vermittelt.

Der chirurgische Wissenstransfer hilft uns, unserer hippokratischen Tradition „nihil nocere“ Rechnung zu tragen, sodass am Ende nicht nur der/die lernende Chirurg*in profitiert, sondern vor allem unsere geheilten Patient*innen! Früher haben wir die chirurgischen Koryphäen in den OP-Sälen besucht und beobachtet. Heute helfen uns vor allem Operationsvideos. Gerade das robotische Operieren mit vereinfachter gleichzeitiger Videodokumentation in hoher Auflösung eignet sich dafür besonders. Der „Robo“ eignet sich dabei auch erstklassig für bestimmte rekonstruktive Eingriffe, vorausgesetzt, er lässt sich trotz der Voroperationen entsprechend „docken“. Im Jahr 2022 waren an unserer Klinik ca. ein Viertel der robotischen Operationen rekonstruktive nicht onkologische roboterassistierte Eingriffe.

Neben den schriftlichen rekonstruktiven Beiträgen haben wir zusätzlich zwei Operationsvideos eingespielt: eine robotische Harnleiterneueinpflanzung und eine offene Harnröhrenrekonstruktion mit Verwendung von Mundschleimhaut.

Ich hoffe, dass wir durch diese Ausgabe den Blick auf die rekonstruktive Urologielenken können. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen (und evtl. Schauen)…es lebe das chirurgische Kunsthandwerk!

Weiterführende Artikel

Die chirurgische Therapie der postoperativen Inkontinenz des Mannes

Rezidivierende Anastomosenstriktur – was jetzt?

Die bulbäre Harnröhrenstriktur

Ureterrekonstruktion – wann welche Technik?

Penisdeviation, angeboren oder erworben – wann und wie operieren?

Das könnte Sie auch interessieren:

Die chirurgische Therapie der postoperativen Inkontinenz des Mannes

Die postoperative Harninkontinenz wird von vielen Patienten bereits vor einem Eingriff gefürchtet, da diese die Lebensqualität stark beeinträchtigen kann. Falls diese auftritt, sind der ...

Ureterrekonstruktion – wann welche Technik?

Unkomplizierte Ureterengen können mittels vielfältiger Techniken abhängig von ihrer Lokalisation therapiert werden. Komplexe Ureterengen erfordern alternative Therapiekonzepte mit ...

Penisdeviation, angeboren oder erworben – wann und wie operieren?

Als Penisdeviation wird in der Regel eine Verkrümmung des Penis im erigierten Zustand beschrieben. Hauptursachen sind angeborene Formen und die erworbene Deviation im Rahmen der ...