Optimierung und Individualisierung der SMA-Behandlungsstandards

Unser Gesprächspartner:

PD Dr. med. Christoph Neuwirth

Leitender Arzt Muskelzentrum/ALS Clinic Dept. III

HOCH Health Ostschweiz

Kantonsspital St. Gallen

E-Mail: christoph.neuwirth@h-och.ch

Das Interview führte Dr. rer. nat. Torsten U. Banisch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

2017 wurde mit Nusinersen ein erstes vielversprechendes Therapeutikum für SMA in der Schweiz zugelassen und das Therapiefeld nachhaltig verändert. Mit einer neuen Tabletten-formulierung für Risdiplam und der Gentherapie für Betroffene im Kindesalter stehen mittlerweile weitere Therapieoptionen zur Verfügung, die stetig optimiert werden. PD Dr. med. Christoph Neuwirth gibt einen Einblick in den Praxisalltag bei SMA und zeichnet ein optimistisches Bild für die Zukunft in der SMA-Therapie.

Als langjähriger Experte im Feld der spinalen Muskelatrophie (SMA) und leitender Arzt am schweizerischen Referenzzentrum für seltene neuro-muskuläre Krankheiten am Kantonsspital St. Gallen: Was waren für Sie die Schwierigkeiten in der Behandlung von SMA im letzten Jahrzehnt und wie hat sich das Therapiefeld verändert?

C. Neuwirth: Ich kann vor allem aus der Perspektive der Erwachsenenneurologie sprechen. Vor dem Aufkommen der ersten therapeutischen Optionen mit Nusinersen und schliesslich Onasemnogene abeparvovec und Risdiplam waren die meisten erwachsenen Patienten gar nicht an einem Zentrum angebunden. Ohne grundlegende therapeutische Optionen wurden die Betroffenen zumeist in der hausärztlichen Versorgung betreut oder haben sich in lokalen Netzwerken selbst organisiert und gegenseitig unterstützt.

Als dann die ersten Berichte, insbesondere über Nusinersen, publiziert wurden, kamen erstmalig Anfragen von Hausärzten und von den Betroffenen selbst und Nusinersen kam in der Folge auch zunehmend zum Einsatz.

Mit der Einführung von Risdiplam kamen in unserer Klinik noch weitere Patienten hinzu, vor allem jene, bei denen eine Lumbalpunktion wegen Veränderungen der Wirbelsäule, Skoliose oder bereits erfolgter Operationen nicht oder kaum möglich war. Da die Gentherapie mit Onasemnogene abeparvovec bei Erwachsenen nicht zugelassen ist, sind seit ihrer Einführung Nusinersen und Risdiplam der Standard in der Behandlung Erwachsener mit SMA.

Nur wenige der Betroffenen, die bei uns mit intrathekalem Nusinersen behandelt werden, haben bisher auf Risdiplam gewechselt. Ganz aktuell, im Juni 2025, wurde nun aber die neue Tablettenformulation von Risdiplam in der Schweiz zugelassen, und wir merken bereits, dass das Interesse an einem Umstieg bei den Patienten grösser geworden ist. Das ist vor allem auch dem Komfortplus zuzuschreiben, da sich durch die Tablette das Handling deutlich verbessert hat. Es entfällt die bisher nötige stetige kühle Lagerung, der Transport ist erleichtert und allgemein verspricht die Risdiplam-Tablette eine grössere Freiheit im Alltag. Allerdings ist die Aufnahme der Tablettenform auf die Spezialitätenliste der Schweiz durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch nicht erfolgt, was die Verfügbarkeit aktuell trotz bereits formaler Swissmedic-Zulassung leider verzögert.

Vielleicht noch ein Wort zu SMA bei Kindern: Hier spielt die Früherkennung eine zentrale Rolle, da deutlich bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden können. Gibt es in der Schweiz ein spezielles Programm hierfür?

C. Neuwirth: Ja, in der Tat gibt es in der Schweiz seit gut einem Jahr ein Programm, das im Rahmen des Neugeborenen-Screenings auch SMA überprüft. Dieses ist sehr erfolgreich und ganz klar der vorherigen Praxis, im Verdachtsfall einen genetischen Test anzufragen, vorzuziehen, wenn sich bereits deutliche Symptome zeigen.

Bei Erwachsenen mit SMA hatten wir eher das Problem, dass die genetischen Befunde teilweise schon sehr lange her waren beziehungsweise damals keine SMN2-Gen-Kopienzahl bestimmt wurde, was aber für die Vergütung von den Krankenkassen gefordert wird. Hier mussten oftmals zur Vervollständigung noch nachträglich neue genetische Analysen erfolgen.

Was sehen Sie momentan als die grössten Herausforderungen in der Praxis der SMA-Behandlung?

C. Neuwirth: Wir betreuen zurzeit 16 Patienten mit SMA an unserer Klinik. Anfänglich war die grösste Herausforderung in der Tat erst einmal, das Medikament überhaupt zu erhalten, da es damals noch keine Pflichtleistung war.

Was immer wieder betont werden sollte, ist, dass trotz der vorhandenen effektiven krankheitsmodifizierenden Therapien die zweite zentrale Säule der Therapie, die symptomatische Behandlung und Linderung von Begleitsymptomen, nicht vernachlässigt werden darf. Dies gilt insbesondere für Patienten mit Problemen bei der Respiration, Nahrungsaufnahme und Schluckfähigkeit und auch dem Nutzen einer Neuro-Rehabilitation.

Als derzeitige Therapiestandardsermöglichen die Splicing-Modifikatoren Nusinersen und Risdiplam die Bildung eines vollständigen und funktionalen SMN-Proteins. Sie haben ganz aktuell Real-World-Daten einer Schweizer Patientenkohorte publiziert, die 4–6 Jahre mit Nusinersen behandelt wurde. Wie beurteilen Sie die Behandlung mit den Splicing-Modifikatoren in der Praxis?

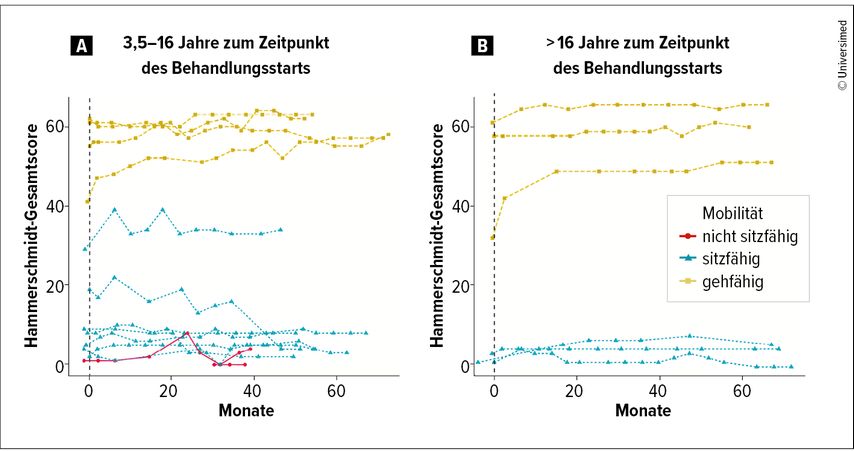

C. Neuwirth: Diese Real-World-Studie konnte zeigen, dass nach mehr als 4 Jahren Nusinersen-Therapie insbesondere die erwachsenen Patienten weiterhin einen therapeutischen Nutzen hatten und ihr Krankheitszustand über den Behandlungszeitraum hinweg stabil blieb (Abb.1).

Abb. 1: Verlauf der Motorfunktion über >4 Jahre unter Nusinersen (mod. nach Tscherter A et al.: Clin Neurol Neurosurg 2025; 255: 108983)

Ich denke, dass beide Splicing-Modifikatoren ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Sie können aber aufgrund ihrer Wirkungseigenschaften und ihrer unterschiedlichen Pharmakokinetik den individuellen Therapiewünschen der Patienten entsprechend gewählt werden.

So ist beispielsweise beim Vorliegen einer überwiegend spinalen Symptomatik, also an Armen und Beinen, und weniger bulbären Symptomen eine intrathekale Applikation direkt an dem Ort des Geschehens möglicherweise vielversprechender als eine systemische orale Gabe. Dabei könnten auch systemische Nebenwirkungen auftreten, was eben ein Problem der Therapie mit Risdiplam sein kann.

Auf der anderen Seite gibt es aber Hinweise, dass die orale Medikation, die über den Blutstrom verteilt wird, auch tiefer gelegene Regionen wie die Hirnnervenkerne erreichen kann, was bei überwiegend bulbären Symptomen einen Vorteil haben dürfte. Am Ende obliegt die Entscheidung aber den Patienten. Diese werden von uns ausführlich aufgeklärt und Therapieoptionen werden mit den möglichen Vor- und Nachteilen diskutiert. Bisher bleiben unsere Patienten meistens bei der intrathekalen Gabe von Nusinersen, da sich die Therapie zum einen bereits als erfolgreich bewährt hat und zum anderen die erforderliche Lumbalpunktion lediglich alle 4 Monate erfolgt. Die Betroffenen geben oft an, dass sie durch die längeren Zeitabstände nicht stetig mit ihrer Krankheit konfrontiert werden und so gefühlt eine bessere Lebensqualität haben. In unserer Klinik haben wir den ersten SMA-Patienten mit Nusinersen in der Schweiz behandelt. Dieser war bereits 28–29-mal in der Klinik und hatte nie Komplikationen mit dem Verfahren und möchte auch deshalb die Therapie nicht wechseln.

Im Oktober 2024 wurden erstmalig die Daten der DEVOTE-Studie zu einer möglichen Nusinersen-Hochdosis-Therapie veröffentlicht. Wie schätzen Sie die Daten ein?

C. Neuwirth: Es ist generell ein ganz wichtiger Ansatz, die bestehenden Therapien so weit wie möglich weiter zu optimieren, da schon ein kleiner Fortschritt einen relevanten therapeutischen Nutzen haben kann. Wie auch bei anderen Studien war hier das Problem, dass nur sehr wenige Daten von älteren Patienten erhoben wurden. Zudem erfolgt die Datenerhebung zwangsläufig an einem sehr heterogenen Krankheitskollektiv, was das Alter, aber auch die klinische Ausprägung der SMA betrifft, selbst wenn sie auf Kleinkinder und Kinder fokussiert ist. Das macht Subgruppenanalysen, die man eigentlich zum Vergleichen bilden müsste, aufgrund der geringen Probandenzahlen doch schwer zu interpretieren.

Das verdeutlicht den hohen Stellenwert von nationalen und internationalen SMA-Registern, die langfristige Therapieergebnisse und Erfahrungen sammeln. Insgesamt sind die Daten zur Hochdosis-Gabe von Nusinersen sehr ermutigend, aber eben noch nicht komplett überzeugend.

Wie würden Sie die Zukunft in der Therapielandschaft der SMA einschätzen und könnten alternative Behandlungsansätze, wie mit Myostatin-Inhibitoren, einen Weg nach vorne zeigen?

C. Neuwirth: Bei den bereits vorhandenen Therapieoptionen kann unter anderem die Applikation oder die Galenik noch feinjustiert werden, um eine noch etwas verbesserte Wirksamkeit und Effektivität zu erreichen. Die mittel- und langfristige Perspektive in der SMA-Behandlung ist aber eher, eine Effektivitätssteigerung bei der Genersatztherapie zu erzielen, welche dann auch die dauerhafte oder wiederkehrende Gabe von anderen Medikamenten und deren Nebenwirkungen reduzieren könnte.

Bei den erwähnten Myostatin-Inhibitoren handelt es sich nicht um krankheitsmodifizierende, sondern um symptomatische Add-on-Therapien. Sie haben dennoch das Potenzial, relevante Verbesserungen zu erzielen, aber dafür müssen wir die bereits laufenden klinischen Studien abwarten – ich bin sehr gespannt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das könnte Sie auch interessieren:

Epilepsie: «Wir können heute die Therapie viel mehr individualisieren»

Jahrhundertelang versuchte man, Epilepsiekranken mit Exorzismus ihre angeblichen «Dämonen» auszutreiben. Heute gibt es mehr als 30 wirksame Medikamente, präzisere Diagnostik und neue ...

Die Alzheimer-Erkrankung: Status quo durch neue Therapeutika

Durch die wahrscheinliche Zulassung von plasmabasierten Biomarkern und gegen Amyloid gerichteten monoklonalen Antikörpern steht in der Schweiz möglicherweise ein Paradigmenwechsel in der ...

Status quo für die Mehrheit und ein erster Durchbruch für wenige ALS-Betroffene

Seit der Einführung von Riluzol als erstes Medikament für die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat sich das Therapiefeld kaum verändert und musste viele wissenschaftliche Rückschläge ...