Epilepsie: «Wir können heute die Therapie viel mehr individualisieren»

Unser Gesprächspartner:

Prof. Dr. med. Lukas Imbach

Medizinischer Direktor des Schweizerischen Epilepsie-Zentrums, Klinik Lengg, Zürich

Präsident der Schweizerischen

Epilepsie-Liga

E-Mail: lukas.imbach@kliniklengg.ch

Das Interview führte Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Jahrhundertelang versuchte man, Epilepsiekranken mit Exorzismus ihre angeblichen «Dämonen» auszutreiben. Heute gibt es mehr als 30 wirksame Medikamente, präzisere Diagnostik und neue Operationsverfahren. Doch immer noch bekommt ein Teil der Patienten trotzdem Anfälle. Wie man die Behandlung individualisiert und in therapieresistenten Fällen vorgeht und was uns in der Zukunft erwarten könnte, erklärt Prof. Lukas Imbach aus Zürich.

Herr Prof. Imbach, wie war die Behandlungssituation, als Sie 2009 im Unispital Zürich in der Epilepsie-Abteilung anfingen, im Vergleich zu jetzt?

L. Imbach: Damals wie heute ist die Betreuung von Menschen mit Epilepsie sehr befriedigend. Wir können die meisten Patienten mit Medikamenten oder mit einer Operation anfallsfrei machen. Inzwischen stehen uns mehr als 30 Präparate mit unterschiedlichen Wirkmechanismen und Dosierungen zur Verfügung, sodass wir die Therapie besser individualisieren können.1 Mit genaueren Diagnosemethoden können wir viel präziser als früher den Epilepsieherd lokalisieren und damit besser vorhersagen, ob der Patient operiert werden kann. Chirurgisch haben wir mit tiefer Hirnstimulation, Laser und Ultraschall neue Optionen. Leider erleidet trotz Medikamenten immer noch einer von drei Patienten weiterhin Anfälle. In solchen therapierefraktären Fällen können wir heute neben der resektiven Chirurgie auch mit modernen Stimulationsverfahren versuchen, die Anfallsfrequenz zu reduzieren.

Durch die Dutzenden Präparate ist die Therapie komplizierter geworden. Wie wissen Sie, welcher Patient von welchem profitiert?

L. Imbach: Als Erstes muss man herausfinden, ob eine fokale oder generalisierte Epilepsie vorliegt. Weitere Rollen spielen Alter und Geschlecht des Patienten und ob er noch andere Krankheiten hat oder bereits Medikamente nimmt. Manche Anfallsmedikamente sind nämlich starke Enzyminduktoren. Eine gute Richtlinie ist die Behandlungsleitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.2 Für Patienten mit fokaler Epilepsie wird als Erstes Lamotrigin empfohlen. Das muss zwar langsam aufdosiert werden wegen des Risikos für Nebenwirkungen, aber es wirkt gut und hat weniger Nebenwirkungen als die anderen Medikamente. Man muss sich aber nicht sklavisch an die Leitlinie halten. Leidet der Patient beispielsweise gleichzeitig unter Migräne, würde ich ihm eher ein Medikament verschreiben, das gegen beide Krankheiten hilft, etwa Topiramat oder Zonisamid.

Wie gehen Sie bei einergeneralisierten Epilepsie vor?

L. Imbach: Die wird in erster Linie mit Valproinsäure behandelt. Frauen, die schwanger werden könnten, bekommen stattdessen Lamotrigin oder ein anderes Medikament, weil Valproinsäure das Ungeborene schwer schädigen kann. Aktuell wird auch diskutiert, ob bei Kindern von mit Valproat behandelten Vätern ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsstörungen besteht, wobei die Datenlage dazu noch nicht eindeutig ist.3 Wirkt ein erstes Präparat nicht, versucht man ein zweites, meist mit einem anderen Wirkmechanismus. Hier spielen dann ebenfalls die Begleitkrankheiten eine Rolle. Einem Patienten mit Depressionen sollte man beispielsweise nicht in erster Linie Levetiracetam verschreiben, denn das kann depressive Verstimmungen verschlechtern. Gewisse Mutationen lassen sich inzwischen gezielt behandeln. Ist zum Beispiel das SCN1A-Gen verändert, kann man Cannabidiol oder Fenfluramin, das früher als Appetitzügler eingesetzt wurde, zusätzlich zu anderen Medikamenten verschreiben. Wir können noch mehr personalisieren: Fenfluramin hat einen wach machenden Effekt und ich verschreibe es eher, wenn ein Patient antriebsarm ist. Cannabidiol wirkt dagegen beruhigend und sedierend – das eignet sich zum Beispiel bei komorbiden Schlafstörungen.

Cannabidiol? Das heisst, Patienten mit SCN1A-Mutation dürfen sich ab und an mal einen Joint gönnen?

L. Imbach: Der Gedanke liegt nahe, aber zum einen sind viele dieser Patienten Kinder. Zum anderen gibt es Unterschiede bei den Cannabinoiden. In einem Joint ist vor allem Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten, das für die euphorisierende und psychotrope Wirkung verantwortlich ist. THC ist hierzulande zugelassen zur Behandlung einer Spastik bei Multipler Sklerose. Gegen Epilepsie verwenden wir dagegen Cannabidiol, abgekürzt CBD. Das fällt im Gegensatz zu THC nicht unter das Betäubungsgesetz und wirkt nicht euphorisierend.

Wie viele Patienten werden mit Medikamenten anfallsfrei?

L. Imbach: Ungefähr zwei von dreien.4 Hat man zwei Präparate nacheinander oder in Kombination probiert und bekommt der Patient innert eines Jahres trotzdem wieder einen Anfall, ist davon auszugehen, dass eine medikamentöse Therapie per se nicht hilft. Spätestens dann sollte man den Patienten einem zertifizierten Epilepsie-Zentrum zuweisen. Manche Patienten profitieren nämlich von einer Operation, und wenn man zu lange damit wartet, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dadurch anfallsfrei werden.

Welche Patienten kommen für eine OP infrage?

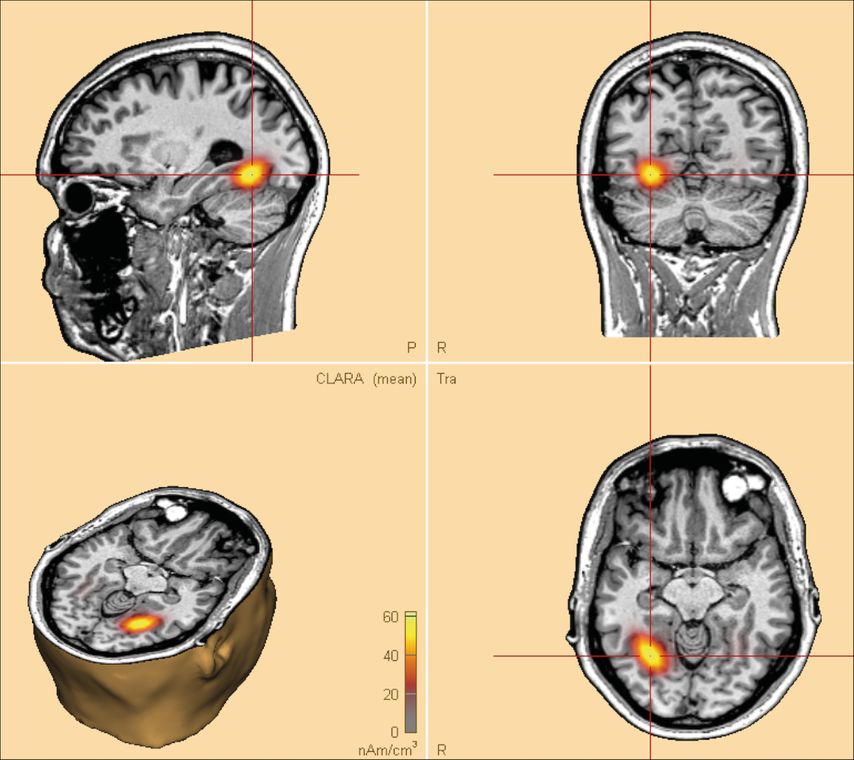

L. Imbach: Generell erst einmal nur die mit fokaler Epilepsie. Es hängt dann noch davon ab, wo der Epilepsieherd ist und ob der Neurochirurg mit dem Eingriff keine oder kaum Defizite in der Hirnfunktion verursachen würde. Um das sagen zu können, sind neben einer detaillierten Anamnese mindestens hochauflösende Hirn-MRT, interiktales EEG, Video-EEG-Dokumentation patiententypischer Anfälle, funktionelle Bildgebung (fMRT, PET) und eine detaillierte neuropsychologische Diagnostik notwendig. Lässt sich der Herd damit nicht exakt lokalisieren, wenden wir auch mathematische Modelle und Methoden der künstlichen Intelligenz an (Abb.1).

Abb. 1: Rekonstruktion von EEG-Daten auf einem Computer-generierten Hirn. Zu erkennen ist der Herd, von dem die Epilepsie ausgeht. Der Computer berechnet anhand der Untersuchungsergebnisse und Daten des Patienten, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Ausgangspunkt in einem bestimmten Hirnbereich liegt. Das hilft bei der Entscheidung, ob der Patient operiert und dadurch anfallsfrei werden kann

Welche Herde lassen sich operieren?

L. Imbach: Gut geht das bei oberflächlichen Herden, weil Neurochirurgen hier leichter herankommen. Aber auch manche tiefer gelegene, zum Beispiel die im Temporallappen, kommen infrage. Für manche Patienten bietet sich eine Laserbehandlung an, zum Beispiel bei Heterotopien. Diese liegen oft entlang einer Linie und man kann sie mit dem Laser wie mit einem Schwert elegant «aufspiessen». Auch ein gutartiger Tumor – etwa ein Hamartom – im Inneren des Hirns kann mit dem Laser behandelt werden oder neuerdings mit dem Ultraschall. Nach der Operation brauchen viele Patienten keine Medikamente mehr. Geht eine Epilepsie aber von mehreren Stellen aus oder vom gesamten Gehirn oder von einem Hirnbereich, der eine wichtige Funktion hat – etwa Gedächtnis oder Sprache –, lässt sich das natürlich nicht operieren.

Was können Sie diesen Patienten noch anbieten?

L. Imbach: Eine Neurostimulation zusätzlich zu Medikamenten, in Form von kortikaler Stimulation, tiefer Hirnstimulation im Thalamus oder Vagusnervstimulation. Die Idee ist, Strukturen im Hirn oder den Vagusnerv mit geringer Stromstärke zu stimulieren, um die neuronale Überaktivität im Hirn zu drosseln. Damit erreichen wir leider nicht, dass die Anfälle aufhören. Aber weil sie deutlich seltener auftreten, was etwa bei 60% der Patienten der Fall ist,5 steigt die Lebensqualität.

Was für neue Therapieoptionen sehen Sie?

L. Imbach: Möglicherweise können wir in ein paar Jahren einigen Patienten mit medikamentenresistenter fokaler Epilepsie die Operation ersparen. Getestet werden aktuell in klinischen Studien Kaliumkanalöffner. Wir nehmen mit unserem Zentrum auch an einer internationalen multizentrischen Studie dazu teil. Da bei Epilepsie das Zusammenspiel verschiedener Ionenkanäle gestört ist, sollen Kaliumkanalöffner diese Überaktivität vermindern. In ersten Studien mit dem Kaliumkanalöffner Azetukalner traten damit bei Patienten, die trotz mehrerer Medikamente Anfälle bekamen, diese seltener auf.6,7 Für Patienten mit Genmutationen werden mindestens vier neue Substanzen untersucht, unter anderem eine RNA-basierte Gentherapie für Patienten mit Mutation im SCN1-Gen. Antisense-Oligonukleotide binden an die Vorläufer-RNA und führen dazu, dass mehr gesunde RNA und dann auch mehr gesundes Protein hergestellt werden. In ersten Studien traten mit diesen Medikamenten seltener Anfälle auf. Es wird sich aber erst in den Zulassungsstudien zeigen, wie wirksam und sicher diese Präparate langfristig sind.

Wie sehen Sie die Zukunft der Epilepsiebehandlung?

L. Imbach: Wir wissen immer noch nicht genügend, welche Patienten von welcher Therapie am meisten profitieren. Ich verspreche mir viel von neuen Entwicklungen mit einem «virtuellen Gehirn», wie das Kollegen aus Frankreich beschrieben haben: Basierend auf Patientendaten und Untersuchungsergebnissen generiert der Computer einen virtuellen Zwilling des Patienten. An einem solchen Modell könnten wir verschiedene Behandlungen ausprobieren und optimieren, bevor wir die «echten» Patienten behandeln. Das könnte vielen Betroffenen Nebenwirkungen oder unnötige Eingriffe sparen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Literatur:

1 Löscher W, Klein P: The pharmacology and clinical efficacy of antiseizure medications: from bromide salts to cenobamate and beyond. CNS Drugs 2021; 35(9): 935-63 2 Holtkamp M et al.: Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter. S2k-Leitlinie 2023; in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 03.07.2025) 3 www.epi.ch/valproat-fuer-maenner-stellungnahme-der-epilepsie-liga/ 4 Chen Z et al.: Treatment outcomes in patients with newly diagnosed epilepsy treated with established and new antiepileptic drugs: a 30-year longitudinal cohort study. JAMA Neurol 2018; 75(3): 279-86 5 Salanova V et al.: The SANTÉ study at 10 years of follow-up: effectiveness, safety, and sudden unexpected death in epilepsy. Epilepsia 2021; 62(6): 1306-17 6 French JA et al.: Efficacy and safety of XEN1101, a novel potassium channel opener, in adults with focal epilepsy: a phase 2b randomized clinical trial. JAMA Neurol 2023; 80(11): 1145-54 7 French JA et al.: Interim analysis of the long-term efficacy and safety of azetukalner in an ongoing open-label extension study following a phase 2b clinical trial (X-TOLE) in adults with focal epilepsy. Epilepsia Open 2025; 10(2): 539-48 8 Wang HE et al.: Virtual brain twins: from basic neuroscience to clinical use. Natl Sci Rev 2024; 11(5): nwae079

Das könnte Sie auch interessieren:

Optimierung und Individualisierung der SMA-Behandlungsstandards

2017 wurde mit Nusinersen ein erstes vielversprechendes Therapeutikum für SMA in der Schweiz zugelassen und das Therapiefeld nachhaltig verändert. Mit einer neuen Tabletten-formulierung ...

Die Alzheimer-Erkrankung: Status quo durch neue Therapeutika

Durch die wahrscheinliche Zulassung von plasmabasierten Biomarkern und gegen Amyloid gerichteten monoklonalen Antikörpern steht in der Schweiz möglicherweise ein Paradigmenwechsel in der ...

Status quo für die Mehrheit und ein erster Durchbruch für wenige ALS-Betroffene

Seit der Einführung von Riluzol als erstes Medikament für die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat sich das Therapiefeld kaum verändert und musste viele wissenschaftliche Rückschläge ...