Prise en charge des acouphènes en 2025

Auteur:

Dr méd. Mesut Pasha

Hals-, Nasen- & Ohrenkrankheiten (HNO)

Kantonsspital Baselland

Liestal

E-mail: mesut.pasha@ksbl.ch

Le traitement des acouphènes a évolué au cours des dernières années. Les directives de l’AWMF sur la prise en charge des acouphènes proposent des recommandations fondées sur des preuves pour le diagnostic et le traitement des acouphènes chroniques.1 Il existe en outre des perspectives d’avenir qui comprennent de nouvelles approches en matière de neurostimulation et de médecine personnalisée. Comment les recommandations basées sur les preuves et les approches thérapeutiques modernes peuvent-elles améliorer la prise en charge des patient·es? Cet article donne un aperçu des méthodes thérapeutiques actuelles et met en lumière les perspectives d’avenir afin de présenter de nouvelles approches efficaces pour soulager les acouphènes.

Keypoints

-

Les approches thérapeutiques personnalisées et multimodales sont essentielles: en raison de la diversité des symptômes et des causes des acouphènes, un traitement personnalisé impliquant différentes disciplines est indispensable.

-

Les méthodes basées sur des preuves, telles que la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie sonore, en sont des éléments centraux: elles se sont révélées particulièrement efficaces pour réduire le fardeau associé aux acouphènes et améliorer la qualité de vie.

-

Des approches innovantes telles que la neurostimulation et les traitements personnalisés offrent des solutions prometteuses pour la prise en charge des acouphènes à l’avenir.

-

La consultation sur les acouphènes et le soutien psychologique sont indispensables. Une information approfondie des patient·es et les échanges au sein de groupes d’entraide les aident à mieux maîtriser leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie.

Les directives de l’AWMF définissent les acouphènes comme la perception de bruits (tels que des bruissements, des bourdonnements ou des sifflements) sans stimulation sonore extérieure. Cette perception est subjective et d’intensité variable; seule la personne concernée entend ce bruit.

Les acouphènes constituent un problème de santé très répandu qui touche des millions de personnes dans le monde. On estime qu’environ un adulte sur dix souffre d’acouphènes chroniques, dont les symptômes peuvent varier de légers à sévères. En Suisse, on estime que 500000 personnes sont concernées, dont 80000 de manière sévère. Les causes vont des traumatismes sonores aux maladies sous-jacentes spécifiques, en passant par le processus de vieillissement naturel. Les acouphènes peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie, car les personnes concernées présentent souvent des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et un stress émotionnel.

Catégorisation des acouphènes selon les directives de l’AWMF

-

Acouphènes aigus: durent pendant moins de 3 mois, souvent après un élément déclencheur spécifique comme l’exposition à un bruit fort ou une otite.

-

Acouphènes chroniques: persistent plus de 3 mois et peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie des patient·es, comme des troubles du sommeil et des difficultés de concentration.

-

Acouphènes subjectifs: la forme la plus courante, dans laquelle le bruit perçu ne peut être ni mesuré ni entendu par d’autres.

-

Acouphènes objectifs: une forme rare dans laquelle le bruit perçu peut être entendu par les clinicien·nes pendant un examen (p. ex. lié à des troubles vasculaires).

En outre, les acouphènes peuvent également être catégorisés en fonction de leurs effets:

-

Acouphènes non invalidants: acouphènes légers qui n’impactent pas considérablement le quotidien des patient·es (stade 1–2 selon Jahnke).

-

Acouphènes invalidants: acouphènes sévères qui impactent considérablement le quotidien et nécessitent une intervention médicale (stade 3–4 selon Jahnke).

Diagnostic des acouphènes chroniques

Le diagnostic des acouphènes chroniques nécessite une approche multidisciplinaire afin d’identifier les causes et de développer des traitements personnalisés. Conformément aux directives, on commence par une anamnèse détaillée, qui comprend les antécédents médicaux, le début, la durée ainsi que les éventuels symptômes associés. Il s’ensuit un examen clinique au cours duquel le conduit auditif et le tympan sont examinés et des tests neurologiques, otoneurologiques ainsi que cardiovasculaires sont effectués. Dans le cadre du diagnostic audiologique, des tests auditifs sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques des acouphènes. En cas de suspicion de cause centrale ou vasculaire, il est possible de recourir à des techniques d’imagerie telles que l’IRM ou la TDM. En outre, des tests psychométriques sont utilisés pour évaluer le fardeau subjectif des patient·es ainsi que les éventuelles maladies concomitantes.

Traitement des acouphènes chroniques

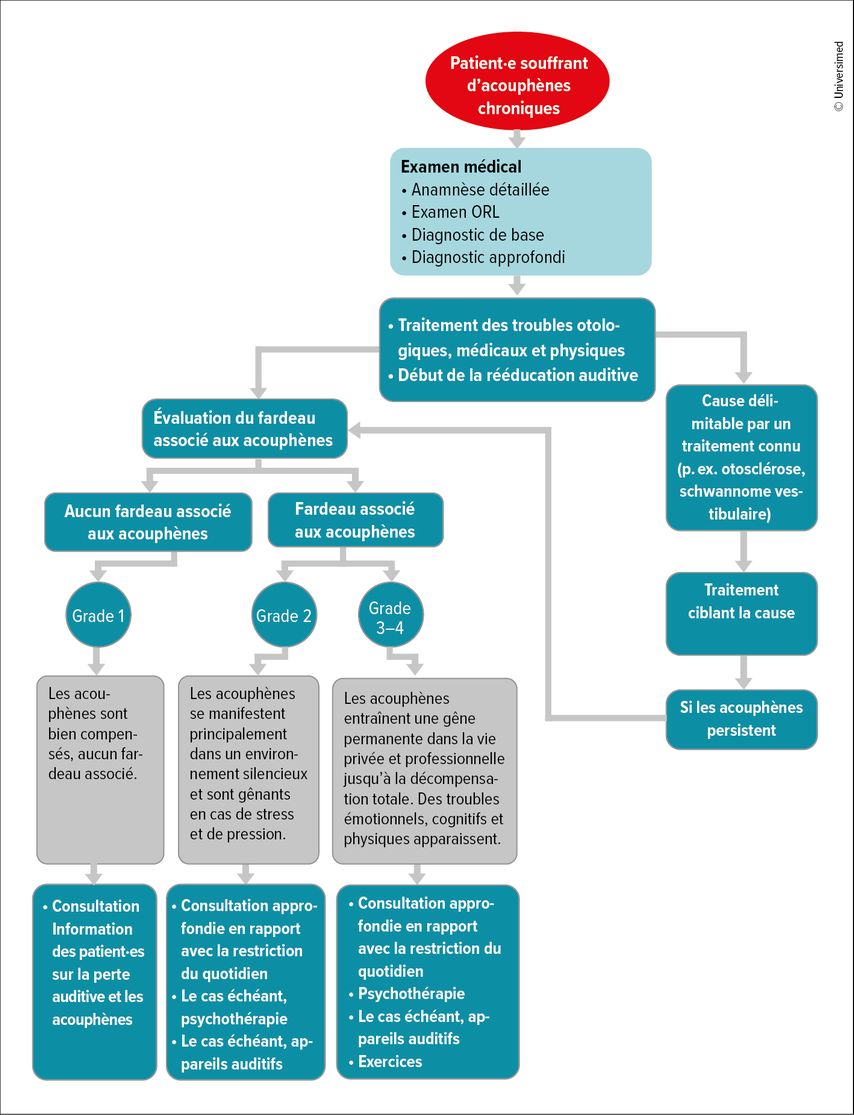

Le traitement des acouphènes chroniques varie souvent en fonction du stade et de la sévérité de la maladie (Fig.1). Dans la phase précoce, il est possible d’utiliser la thérapie sonore ou la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour les acouphènes sans perte auditive. Dans les cas avancés ou persistants, en particulier lorsque cela impacte considérablement le quotidien, une approche multidisciplinaire est souvent nécessaire. Il peut s’agir d’une combinaison de traitements médicaux, de soutien psychologique et d’adaptations du mode de vie afin de mieux gérer le stress physique et émotionnel lié aux acouphènes. Un traitement adapté aux besoins spécifiques des patient·es est essentiel pour améliorer la qualité de vie.

Fig. 1: Algorithme thérapeutique des acouphènes chroniques classé en fonction du degré de sévérité selon les directives de l’AWMF (adaptée selon Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. 2021)1

Approches thérapeutiques fondées sur des preuves

L’objectif du traitement est de soulager le fardeau associé aux acouphènes des personnes concernées et d’améliorer leur qualité de vie. Parmi les traitements établis, on trouve notamment la thérapie sonore, qui consiste à utiliser des bruits de fond pour masquer les acouphènes, et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui aide à modifier la perception des acouphènes et à améliorer la réaction émotionnelle à ceux-ci. En outre, on utilise également une thérapie d’accoutumance aux acouphènes (TRT, «Tinnitus-Retraining-Therapie»), qui vise l’habituation au bruit afin de le rendre moins gênant.

De nouvelles approches thérapeutiques prometteuses font l’objet d’études, notamment des méthodes de neurostimulation et des traitements pharmacologiques. Les méthodes de neurostimulation, telles que la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) ou la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS), visent à moduler l’activité neuronale dans le cerveau et donc à réduire la perception des acouphènes. Ces méthodes donnent des résultats encourageants, mais ne sont pas encore établies comme traitement de référence. Les approches pharmacologiques, qui utilisent certains médicaments pour moduler l’activité cérébrale ou réduire l’inflammation dans l’oreille interne, font également l’objet d’études intensives, mais n’ont pas encore trouvé d’application clinique à grande échelle. Il reste à voir comment ces nouveaux traitements pourront être intégrés dans la prise en charge des acouphènes à l’avenir.

Différentes approches thérapeutiques se sont en outre révélées efficaces dans le traitement des acouphènes. La réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR) s’est avérée utile, car elle modifie la réaction émotionnelle aux acouphènes.

La thérapies sonore et la musicothérapie offrent certes un soulagement à court terme, mais on manque d’études à long terme qui prouvent leur efficacité durable.La rééducation auditive par un appareil auditif ou un implant cochléaire a un effet positif sur la perception du bruit en cas d’acouphènes associés à une perte auditive.

Information et conseil aux patient·es

L’importance du soutien psychologique dans le traitement est abordée lors d’une consultation sur les acouphènes. Les acouphènes sont souvent aggravés par l’anxiété, la dépression et le stress, il est donc crucial d’aborder ces facteurs de santé mentale et de les traiter. La cause auditive des acouphènes est évoquée en mettant l’accent sur la régulation du stress par les patient·es. Elle permet de réduire la perte de contrôle et de renforcer la capacité à maîtriser la perception des acouphènes. En participant à des groupes d’entraide, les personnes concernées peuvent à la fois recevoir un soutien émotionnel et être informées sur des stratégies d’adaptation pratiques.

Conclusion

Le traitement des acouphènes chroniques nécessite une approche personnalisée, car la perception et le fardeau associé varient d’une personne à l’autre. Des méthodes éprouvées telles que la TCC et la thérapie sonore sont au cœur du traitement. La TCC aide les personnes concernées à sortir des schémas de pensée négatifs et à développer une attitude plus positive vis-à-vis des acouphènes, tandis que la thérapie sonore vise à entraîner l’ouïe de manière à réduire la perception des bruits gênants.

Un élément important du traitement est la consultation sur les acouphènes, au cours de laquelle les patient·es reçoivent des informations complètes sur les causes et les mécanismes des acouphènes ainsi que sur les options thérapeutiques. Elle peut réduire les craintes et favoriser une approche constructive des acouphènes.

De plus, la participation à un groupe d’entraide pour les personnes souffrant d’acouphènes peut s’avérer très utile. L’échange avec d’autres personnes concernées permet de partager des expériences, d’apprendre des stratégies d’adaptation et de développer un sentiment d’appartenance à un groupe, ce qui peut réduire considérablement le stress psychologique.

Des attentes réalistes et la participation active des patient·es sont décisives pour le succès thérapeutique. La combinaison d’un soutien professionnel et de mesures autonomes permet d’obtenir des améliorations à long terme.

Littérature:

1 Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.: S3-Leitlinie Chronischer Tinnitus. https://register.awmf.org/assets/guide-lines/017-064l_S3_Chronischer_Tinnitus_2021-09_1.pdf

Das könnte Sie auch interessieren:

Plus qu’un problème de sécheresse: gros plan sur la maladie de Sjögren

La maladie de Sjögren est une maladie auto-immune systémique inflammatoire chronique présentant une grande variabilité clinique. Elle fait partie de la famille des collagénoses, à ...

Traitement hypolipémiant chez les personnes vivant avec le VIH

Les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses. De plus, le traitement antirétroviral et ...

Le Pelargonium sidoides est-il une option thérapeutique chez les enfants atteints du syndrome mains-pieds-bouche?

Une étude a examiné pour la première fois l’extrait de racine de Pelargonium sidoides EPs®7630 chez des enfants atteints du syndrome mains-pieds-bouche et a démontré une réduction ...