Hypertriglyzeridämie und kombinierte Hyperlipidämien

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak

Medizinische Universität Graz

Universitätsklinik für Innere Medizin

Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie

E-Mail: hermann.toplak@medunigraz.at

Die Bedeutung von Hypertriglyzeridämien und kombinierten Hyperlipidämien wird oft zu wenig diskutiert und zudem unter ihrem Stellenwert in der Entstehung der Atherosklerose gehandelt. Im Gegensatz zu Hypercholesterinämien ist der Stellenwert der Ernährung und der Bewegung hier deutlich größer. Medikamentöse Therapien wie aktuell die Fischölpräparate bieten zusätzlich Behandlungsmöglichkeiten. Außerdem sind Therapien wie die neuen Lipidsenker, Apo-C-III-Hemmer und Präparate, die via FGF-21 den Metabolismus regulieren, in Entwicklung, die eine noch potentere Therapie von Hypertriglyzeridämien ermöglichen sollten.

Keypoints

-

DurchFette, Zucker und Triglyzeride entstehen Chylomikronen und VLDL-Teilchen, die dieses Fett im Körper zirkulieren lassen. Bildet sich Speicherfett (viszerales Fett),so nimmt dieses am Fettstoffwechsel teil bzw. vermehrt die Zirkulation dieser Teilchen.

-

Ernährung und Bewegung sind entscheidend, da Triglyzeride den „Treibstoff für die Muskulatur“ darstellen. Ausdauerbewegung und weniger sowie weniger Energie-dicht zu essen sind daher zentral in jeder Lebensstilberatung.

-

Zur medikamentösen Reduktion der Triglyzeride stehen aktuell Fibrate und Omega-III-Fettsäuren als moderat wirksame Mittel zur Verfügung, wobei Omega-III-Fettsäuren auch kardiale Endpunkte senken können (REDUCE-IT-Studie).

-

Weitere sehr potente Triglyzerid-Senker sind in der klinischen Entwicklung.

Triglyzeride und Gene

Ein komplettes Lipidprofil besteht immer aus Gesamtcholesterin, Triglyzeriden, HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin. Zumindest einmal im Leben sollte auch das Lipoprotein (a) gemessen werden, das hier im Weiteren nicht diskutiert wird, aber auch einen eigenständigen Risikofaktor mit genetischem Hintergrund darstellt.

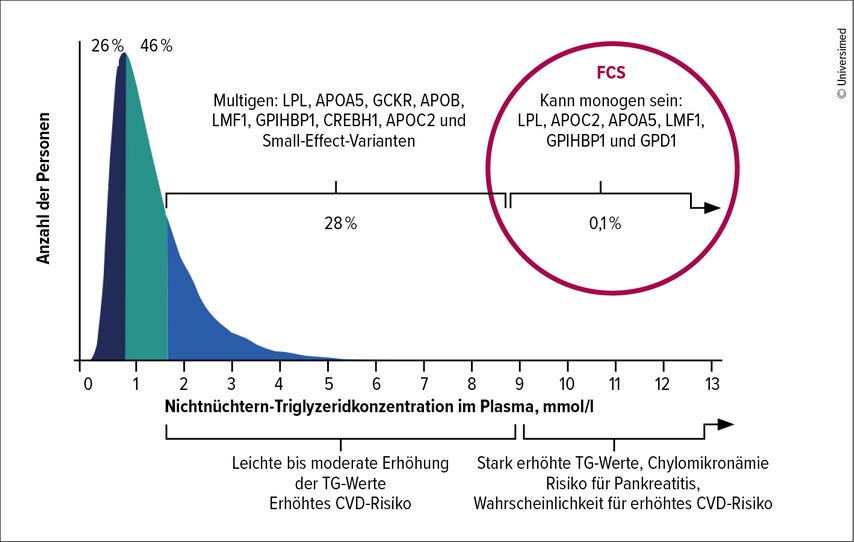

Erhöhungen der Triglyzeride werden neben der alimentären Komponente multigen durch „Small-Effect-Varianten“ gefördert. Je höher die Triglyzeride werden, desto eher kann auch eine monogene genetische Grundlage bestehen. Sind die Triglyzeride sehr hoch, sind meist Chylomikronen vorhanden, die auch Pankreatitis-fördernd sind. Selten kann auch eine familiäre Hyperchylomikronämie (FCS) bestehen (Abb. 1).

Abb. 1: Allelische und phänotypische Spektren der TG-Konzentration im Plasma (modifiziert nach Hegele RA et al. 2014)1

Die Bedeutung der Gene ist umso größer, je mehr Fett und Zucker konsumiert werden und im Körper zumeist in Form von Triglyzeriden zirkulieren. Entsteht dann Speicherfett („Adiposity“), kann auch dieses auf die Zirkulation der Fettteilchen Einfluss nehmen, insbesondere wenn es viszeral gespeichert wird.

Wie findet man von „Adiposity“ betroffene Personen?

Body-Mass-Index (BMI)

Zunächst haben Menschen mit einem BMI >30kg/m2 eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, deutlich zu viel Fett im Körper zu haben. Lediglich 1% dieser Population hat einfach nur mehr Muskulatur, aber das ist in der Regel einfach zu erkennen.

Aber der BMI reicht nicht aus!

Bauchumfang und verwandte Maße

Bei normalgewichtigen und übergewichtigen Personen mit einem BMI <30kg/m2 ist man gut beraten, den Bauchumfang, das Taille-/Bauchumfang-Hüftumfang-Verhältnis oder das Bauchumfang-Größe-Verhältnis zu bestimmen. Liegt z.B. der Bauchumfang bei Frauen >88cm und bei Männern >94cm, ist dies vom Risiko her äquivalent mit einem BMI >30kg/m2.

Körperfettanteil

Zusätzlich wird heute empfohlen, (je nach Verfügbarkeit) eine Abschätzung des Körperfettes mittels BIA (Bioimpedanzanalyse), DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry), BODPOD (Luftverdrängungs-Plethysmografie), CT oder MR durchzuführen, wobei DEXA als Goldstandard gilt, aber es wird jeder Versuch, eine Abschätzung durchzuführen, als zielführend erachtet. Ein normaler Körperfettanteil liegt bei jungen Männern <20 und bei jungen Frauen <25%. Etwa 5% mehr sind relevant, bei 10% mehr besteht Krankheitswert.

Wir haben z.B. eine Patientin, die (ohne erhöhten Bauchumfang) bei einem BMI von 18,5kg/m2 einen stark erhöhten Körperfettanteilvon 34,5% aufwies. Diese Patientin hatte eine Anorexie in der Anamnese (in der Jugend) und war sehr sportlich, hatte aber offenbar einen ernährungsbedingten Muskelmangel (zu wenig Protein).

Von der „Adiposity“ zum metabolischen Syndrom

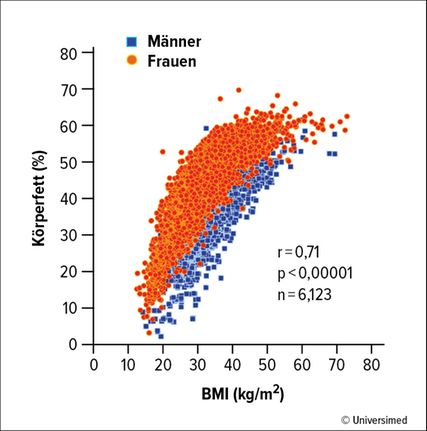

Eine Studie von Gómez-Ambrosi et al. hat 2012 die Betrachtung von BMI und Körperfettanteil genau aufgearbeitet. Wie unterschiedlich bei gegebenem BMI der Körperfettanteil sein kann, ist in Abbildung 2 dargestellt. Deutlich sichtbar ist, dass bei gegebenem BMI Frauen immer deutlich mehr Fett im Körper haben, wobei sich die Verteilungen auch überlappen.Das erklärt auch, warum es bei Frauen bei niedrigerem Körperfettanteil einen Anstieg der Diabetesraten (und vieles mehr) gibt im Vergleich mit Männern.

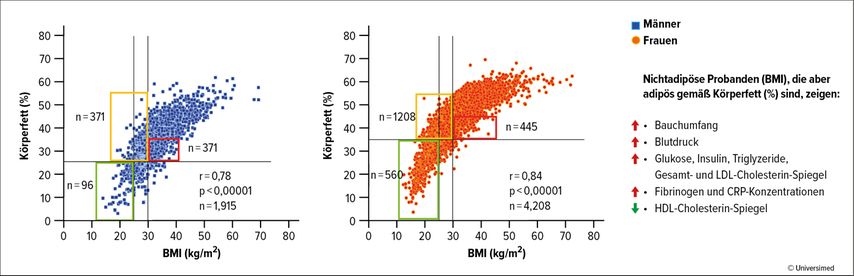

Die Probanden mit normalem BMI wurden dann in jene mit „normalem“ (grün hervorgehoben) und „erhöhtem“ Fettanteil (gelb hervorgehoben) aufgeteilt, wobei in dieser Studie bei Männern eine Grenze von 25% und bei Frauen von 35% gewählt wurde. Die Probanden mit erhöhtem BMI und Körperfettanteil wurden rot hervorgehoben,Menschen, die bei normalem BMI einen „erhöhten“ Fettanteil aufwiesen, hatten einen höheren Bauchumfang, erhöhten Blutdruck, erhöhten Blutzucker, erhöhte Triglyzeride, erhöhte Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterin-Spiegel, erhöhtes Fibrinogen und erhöhte CRP-Konzentrationen sowie erniedrigtes HDL-Cholesterin (Abb. 3). Diese gemessene „Adiposity“ ist also die Ursache des schon länger bekannten „metabolischen Syndromes“.

Abb. 3: Menschen können auch bei normalem BMI einen „erhöhten“ Fettanteil aufweisen (modifiziert nach Gómez-Ambrosi J et al. 2012)2

Fazit

Die Bestimmung der Körperzusammensetzung ist quasi wie ein Langzeitindikator für unseren Lebensstil über die letzten Jahre. Sie kann aber auch ein guter Verlaufsparameter für die Qualitätskontrolle etwaiger Lebensstilinterventionen genutzt werden.

Literatur:

1 Hegele RA et al.: Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2(8): 655-66 2 Gómez-Ambrosi J et al.: Int J Obesity 2012; 36(2): 286-94

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...