Beantworten die kardiovaskulären Outcomestudien unsere Fragen?

Autor:

Dr. med. Jürgen Harreiter, PhD, MSc

Universitätsklinik für Innere Medizin III

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Seit 2008 werden von der Arzneimittelbehörde FDA kardiovaskuläre Outcomestudien, sogenannte CVOT («cardiovascular outcome trials»), für glukosesenkende Medikamente bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 (DM2) gefordert, um die kardiovaskuläre Sicherheit zu untersuchen. Die Resultate der CVOT haben Leitlinen und Behandlung revolutioniert.

Keypoints

-

Viele CVOT zeigen eine Verbesserung der Ergebnisse in Bezug auf «major adverse cardiovascular events».

-

Die CVOT wurden oft unterschiedlich konzipiert und untersuchten verschiedene Patientenkollektive.

-

Die Vergleichbarkeit der CVOT ist dadurch schwierig und hat auch zu Zweifel und Kritik an Sicherheit und Effektivität geführt.

-

Real-World-Studien zu GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Hemmern konnten die Daten der CVOT nun bestätigen.

Seit der Forderung der FDA sind vor allem in den letzten Jahren zahlreiche CVOT mit DPP-4-Hemmern, SGLT2-Inhibitoren (SGLT2-I) und GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) durchgeführt und präsentiert worden. Einige dieser Studien brachten im Vergleich zur Kontrollgruppe durchwegs positive Ergebnisse hinsichtlich schwerer kardialer Komplikationen, wie der kardiovaskulären (CV) Mortalität, des nicht tödlichen Myokardinfarkts oder Schlaganfalls, aber auch hinsichtlich Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz und kürzlich auch hinsichtlich renaler Endpunkte. Doch nicht alle Studien konnten Verbesserungen in diesen Outcomes trotz Verbesserung der Glukoseparameter zeigen. Daher stellt sich die Frage, warum die Studien generell unterschiedliche Ergebnisse liefern und ob diese Studien vergleichbar sind beziehungsweise ob die positiven Ergebnisse der bisherigen Studien auch im klinischen Alltag beobachtet werden können.

Outcomestudien, Leitlinien und untersuchte Populationen

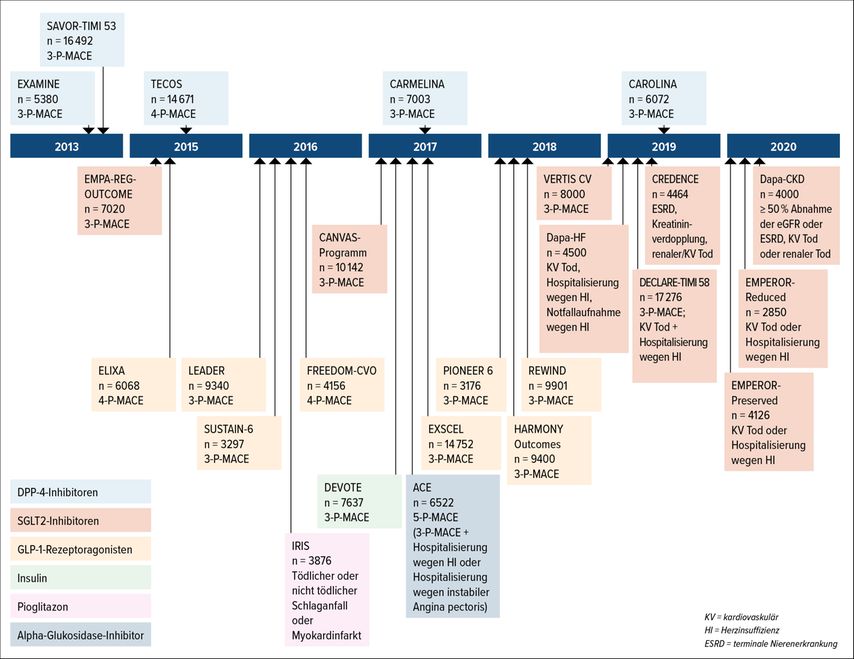

Seit 2013 werden an internationalen und nationalen Kongressen Jahr für Jahr spannende Resultate der CVOT mit DPP-4-Hemmern, GLP-1-RA und SGLT2-I präsentiert. Diese sind in der Abbildung 1 ersichtlich.1

Die Ergebnisse der CVOT haben auch schon Eingang gefunden in die nationalen und internationalen Leitlinien.2 Spezielle Risikogruppen sollen nun aufgrund evidenzbasierter Daten bevorzugt mit Präparaten mit Benefit in diesen Patientengruppen behandelt werden. Basierend auf den Daten der CVOT stehen nun seit einigen Jahren viele Therapieoptionen, und dies auch für spezielle Risikogruppen, zur Verfügung.

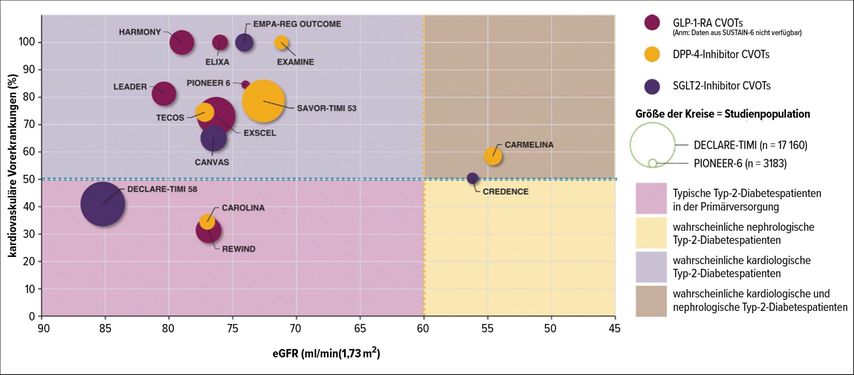

Grundsätzlich ist das Problem jeder randomisiert kontrollierten Studie, dass selektionierte Patientengruppen in einem gut und regelmässig kontrollierten Setting untersucht werden, womit aber eine allgemeine Generalisierbarkeit nur bedingt möglich ist. In der Zusammensetzung waren die Studienpopulationen der einzelnen CVOT aber zum Teil deutlich unterschiedlich. Abbildung 2 gibt darüber einen guten Überblick.3

Forderung der Arzneimittelbehörden und Folgen für das Studiendesign

Gefordert wurde von den Arzneimittelbehörden, die CV Sicherheit an einem Patientenkollektiv mit DM2 und hohem CV Risiko zu überprüfen. Dementsprechend wurde in vielen Studien ein hoher Anteil an Patienten mit DM2 und einem bereits vorhergegangenen CV Ereignis eingeschlossen, wohingegen einige Studien eine andere Herangehensweise versuchten und vermehrt Patienten mit DM2 und weiteren Risikofaktoren für CV Ereignisse eingeschlossen haben. Alle Studien hatten natürlich als primäres Ziel, die CV Sicherheit anhand des Auftretens eines kombinierten Endpunkts schwerer kardialer Komplikationen, «major adverse cardiovascular events» (MACE), zu prüfen. Meist wurde ein 3-Punkt-MACE gewählt, der aus den Ereignissen kardial bedingter Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt und nicht tödlicher Schlaganfall zusammengesetzt war. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Studienpopulationen (Abb. 2) sind auch die Endpunkte unterschiedlich zu bewerten.

Studien, die mehr Patienten mit DM2 und CV Risikofaktoren einschlossen, verfolgten somit das Ziel der primären Prävention von CV Ereignisse, wohingegen Studien mit einem hohen Anteil an Patientinnen mit vorhergegangenen CV Ereignissen die sekundäre Prävention von CV Ereignisse beobachten konnten. Dementsprechend muss man auch hier bei der Generalisierung der günstigen Effekte das Studiendesign berücksichtigen und beachten, dass die positiven Ergebnisse der meisten CVOT hinsichtlich der Gesamtmortalität, der CV Mortalität, renaler Endpunkte und der Hospitalisierung in Hochrisikogruppen mit oftmals vorhergegangenen CV Ereignissen überprüft wurden und in diesen Gruppen teilweise auch zu signifikant besseren Outcomes führten. Randomisiert kontrollierte Studien, die eher auf die Untersuchung der primären Prävention CV Ereignisse setzten, konnten diese Ergebnisse oftmals nicht im gleichen Ausmass zeigen.

Diskussion um die aus den Resultaten ableitbaren Konsequenzen

Eine Publikation von Shimazawa und Ikeda4 aus dem Jahr 2019 geht sogar so weit, zu behaupten, dass die meisten bisher publizierten CVOT nicht korrekt beurteilt wurden, da in der Behandlungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant stärkere Reduktion des HbA1c beobachtet werden konnte, die in manchen Studien einen Unterschied von bis zu 1% ausmachte. Laut Studienautoren beeinflusst dieses offensichtliche Missverhältnis in der Glukoseeinstellung die Evaluierung der glukosesenkenden Medikamente, die im Vergleich zu den Kontrollpräparaten zu positiv beurteilt werden könnten, und erhöht aufgrund der schlechteren Glukosekontrolle das Risiko für CV Ereignisse in den Kontrollgruppen. Die Fehldeutung der Daten aus den CVOT könnte daher zu einer unkorrekten Evaluation der Effektivität und des Sicherheitsprofils der Medikamente führen und dadurch auch die Gesundheit der Patienten gefährden.4

Eine Gegenreaktion auf diese Publikation liess nicht lange auf sich warten: Die oben genannten Standpunkte wurden von McGuire et al.5 2021 entkräftet. Die schlechtere Glukoseeinstellung in der Kontrollgruppe wurde damit begründet, dass bei der Blutzuckereinstellung individualisiert vorgegangen wurde. Zudem ist das HbA1c ein Surrogatparameter, der mit CV Ereignissen zwar in Zusammenhang steht, jedoch fehlt bisher der Beweis, dass eine Reduktion des HbA1c auch mit einer Reduktion von makrovaskulären Ereignissen korreliert. In einer Studie (EMPA-REG) wurde zudem in der statistischen Analyse auch eine Adjustierung hinsichtlich der HbA1c-Werte durchgeführt, was zu keiner relevanten Änderung der bekannten Studienergebnisse führte und den Schluss nahelegte, dass die unterschiedlichen Behandlungserfolge nicht die Erklärung für bessere Outcomes im Vergleich zur Kontrollgruppe sind.

Real World: Grosse Register- und Kohortenstudien bestätigen CVOT

In den letzten Monaten sind grössere Real-World-Studien mit Behandlungsdaten aus Registern publiziert worden. In einer grossen italienischen Kohortenstudie von Baviera et al.6 mit Daten aus der Lombardei und Apulien von 2010 bis 2018 konnten mit GLP-1-RA die Gesamtmortalität, das Auftreten von zerebrovaskulärem Tod und ischämischem Schlaganfall sowie PAVK, aber nicht die CV Mortalität reduziert werden. Bei Verabreichung von SGLT2-I konnten die Gesamtmortalität sowie das Auftreten von zerebrovaskulärem Tod und Herzinsuffizienz reduziert werden. Skandinavische Daten, publiziert von Pasternak et al.,7 konnten für GLP-1-RA eine Reduktion des renalen Endpunkts beruhend auf einer Reduktion des Risikos für Nierenersatztherapie und Hospitalisierung wegen renaler Ereignisse, aber nicht wegen einer Reduktion der Mortalität aufgrund renaler Ursachen feststellen und bei bereits chronischer Nierenfunktionseinschränkung eine signifikant stärkere Risikoreduktion zeigen.

Eine weitere multinationale Kohortenstudie von Heerspink et al.8 konnte auch für SGLT2-I einen signifikant positiven Effekt hinsichtlich der Reduktion renaler Ereignisse (Abfall der GFR um 50% und Nierenersatztherapie) zeigen.

Analysen,9 die sich mit der Effektivität von GLP-1-RA und SGLT2-I in verschiedenen Altersgruppen beschäftigten, konnten keine wesentlichen Unterschiede in der Effektivität und Sicherheit dieser Substanzklassen zeigen. In den Altersgruppen über 65 Jahre haben diese Präparate eine etwas bessere Risikoreduktion erzielt, da diese Gruppe vermehrt Risikofaktoren aufweist beziehungsweise häufiger bereits CV Vorereignisse hatte. Bei den SGLT2-I war die Reduktion des Schlaganfalls in der Gruppe der über 65-jährigen Patienten signifikant stärker als in der Gruppe der unter 65-Jährigen, und auch bei der Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz zeigt sich dieser Trend.

Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden in einer Analyse10 von placebo-kontrollierten Phase-III-Studien (RCT) und Beobachtungsstudien mit MACE als primärem Outcome mit SGLT2-I entdeckt, in der sich ein Trend einer stärkeren Reduktion von MACE bei Frauen zeigt.

Eine weitere grosse amerikanische Studie11 mit Daten zu den Medikamentenverordnungen konnte zeigen, dass im Vergleich zu Sulfonylharnstoffen eine Risikoreduktion von CV Ereignissen bei Männern und Frauen unter DPP-4-Hemmern, SGLT2-I und GLP-1-RA zu beobachten war, wobei bei den GLP-1-RA dieser Effekt bei den Frauen signifikant deutlicher ausgeprägt war. Hinsichtlich der Nebenwirkungen wurden in Bezug auf das Geschlecht keine wesentlichen Unterschiede festgestellt. Sie waren in allen oben genannten Substanzklassen signifikant geringer als bei Sulfonylharnstoffen.

Fazit

Zahlreiche CVOT haben in den letzten Jahren für Furore gesorgt und positive Ergebnisse hinsichtlich der Reduktion von «major adverse cardiac events» verkündet. Die Studien haben zwar die gleichen Ziele verfolgt, waren jedoch oft unterschiedlich konzipiert und untersuchten unterschiedliche Patientenkollektive, was eine Vergleichbarkeit und auch die Generalisierbarkeit erschwert und mitunter auch zu Zweifel und Kritik an der Sicherheit und Effektivität führt. Die Daten konnten auch durch Real-World-Studien mit GLP-1-RA und SGLT2-I repliziert werden. Die positiven Effekte sind auch bei alten Menschen vorhanden und eventuell sogar stärker ausgeprägt aufgrund der Zunahme von Risikofaktoren im Alter. Bei Frauen konnten GLP-1-RA eine signifikant deutlichere Reduktion von CV Ereigneissen als bei Männern erreichen, bei vergleichbarem Nebenwirkungsprofil.

Literatur:

1 Cefalu WT et al.: Diabetes Care 2018; 41: 387-8 2 ÖDG-Leitlinien: Antihyperglykämische Therapie bei Diabetes mellitus Typ 2 – Update Januar 2021 3 Giorgino F et al.: Diabetes Obes Metab 2020; 22: 1481-95 4 Shimazawa R, Ikeda MJ: J Pharm Policy Pract 2019; 12: 30 5 McGuire DK et al.: J Pharm Policy Pract 2021; 14: 35 6 Baviera M et al.: Diabetes Obes Metab 2021; 23: 1484-95 7 Pasternak B et al.: Diabetes Care 2020; 43: 1326-35 8 Heerspink HJL et al.: Lancet Diabetes Endocrinol 2020; 8: 27-35 9 Karagiannis T et al.: Res Clin Pract 2021; 174: 108737 10 Madan N et al.: J Am Coll Cardiol 2020; 75(11_Suppl_1): 965 11 Raparelli V et al.: J Am Heart Assoc 2020; 9: e012940

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...