Tremor in der hausärztlichen Versorgung

Autoren:

Prof. Dr. med. Andreas R. Gantenbein1,2

Dr. med. Fabian Büchele3

1Neurologie am Untertor, Bülach

2Neurologie & Schmerz, ZURZACH Care

Bad Zurzach

3Klinik für Neurologie

Universitätsspital Zürich

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Tremor ist eine der häufigsten Bewegungsstörungen in der Praxis und kann in der hausärztlichen Versorgung eine diagnostische Herausforderung darstellen.1 Er ist klinisch definiert als unwillkürliche rhythmisch-oszillierende Bewegung eines Körperteils und kann unterschiedliche klinische Erscheinungsbilder annehmen.2 Während einige Tremorformen physiologisch und weitgehend harmlos sind, können andere Ausdruck systemischer oder neurologischer Erkrankungen sein und die Lebensqualität deutlich einschränken.3 Eine Differenzierung ist entsprechend wichtig, da sie die weitere diagnostische und therapeutische Strategie bestimmt. Gerade Hausärzt:innen sind häufig die erste Anlaufstelle für betroffene Patient:innen. Somit ist es von grosser Bedeutung, die Tremorform richtig einzuordnen, Ursachen zu erkennen und Gründe für eine weiterführende Diagnostik oder eine neurologische Überweisung zu kennen.

Pathophysiologische Grundlagen des Tremors

Tremor entsteht durch pathologische Oszillationen innerhalb motorischer Netzwerke.4 Das wichtigste Netzwerk ist das sogenannte zerebelläre Tremornetzwerk aus Kleinhirn, Kortex sowie dem zwischengeschalteten Thalamus, mit dem Nucleus ventralis intermedius (VIM) als wichtige Relaisstation.4 Es ist als gemeinsame Endstrecke an der Entstehung fast aller zentraler Tremorformen beteiligt. Entsprechend führen neurochirurgische Interventionen mittels tiefer Hirnstimulation oder fokussierten Ultraschalls im VIM des Thalamus bei fast allen Tremores zu einer Verbesserung.5,6

Ist das zerebelläre Tremornetzwerk relativ isoliert von den pathologischen Oszillationen betroffen, während die zerebelläre Funktion weitgehend erhalten ist, resultiert dies in einem isolierten Aktionstremor der Arme, den wir phänomenologisch als essenziellen Tremor beschreiben können.2 Ist die zerebelläre Funktion hingegen stärker kompromittiert, kommt zum Aktionstremor eine Ataxie hinzu (Gangataxie mit breitem Gangbild, Extremitätenataxie mit Dysdiadochokinese), was sich als Tremor-Ataxie-Syndrom oder als zerebellärer Tremor beschreiben lässt.7

Bei anderen kombinierten Tremorsyndromen können neben dem zerebellären Tremornetzwerk z.B. auch die Basalganglien betroffen sein. Dies ist vor allem beim Parkinsontremor (Tremor plus Parkinsonsyndrom) sowie beim dystonen Tremor (Tremor plus Dystonie) der Fall.2 Hier führt die Störung des einen Netzwerks – in diesem Fall der Basalganglien – zum jeweiligen «Basalgangliensyndrom», also Parkinsonismus oder Dystonie, und stört sekundär, in einer wohl komplexen Interaktion, das zerebelläre Tremornetzwerk und bringt es zum Schwingen.8

Was genau die Oszillationen anstösst, ist bis heute Gegenstand der Forschung.9 Bei der häufigsten zentralen Tremorform, dem essenziellen Tremor, gab und gibt es intensive Diskussionen darüber, welche Rolle neurodegenerative Prozesse spielen.10 Hier sind v.a. die zerebellären Purkinje-Zellen im Fokus.11 Neben der Neurodegeneration, also einem zugrunde liegenden Zelluntergang, wurden auch mikroskopische Zellveränderungen beschrieben, die die Zellfunktion stören, ohne zum Zelltod zu führen.12–14 Daneben ist klar, dass die Gene eine wichtige Rolle spielen, da häufig mehrere Familienmitglieder betroffen sind.9 Inzwischen ist es weitgehender Konsens, dass die Ursachen des essenziellen Tremors mannigfaltig sind. Tatsächlich stellt er keine Krankheit an sich dar, sondern ein Syndrom, dem wiederum unterschiedlichste Ursachen zugrunde liegen können.2 Grob lässt sich wohl postulieren, dass bei jüngeren Patient:innen, klassischerweise mit einer positiven Familienanamnese und einer (recht deutlichen) Alkoholresponsivität, die Gene häufig eine wichtige Rolle spielen, während neurodegenerative Prozesse vernachlässigbar sind. Andererseits scheinen Letztere eine wesentlich wichtigere Rolle zu spielen, wenn sich der essenzielle Tremor im höheren Alter manifestiert. So ist in dieser Population auch das Demenzrisiko erhöht und die Lebenserwartung verkürzt.9 Ferner gilt der essenzielle Tremor als Risikofaktor für die Entwicklung eines Morbus Parkinson.15

Neben den genannten zentralen Tremorformen gibt es den verstärkten physiologischen Tremor, der ein peripheres Tremorsyndrom darstellt. Es ist auf die Hyperexzitabilität spinaler Reflexbögen zurückzuführen, meist bedingt durch tremorinduzierende Medikamente oder internistische Begleiterkrankungen, die sich in der Regel gut identifizieren und kausal behandeln lassen.4

Klassifikation und Differenzialdiagnose

Die klinische Einteilung des Tremors erfolgt in erster Linie nach dem Auftreten weiterer klinischer Zeichen (isoliertes versus kombiniertes Tremorsyndrom) sowie der Aktivierungskondition.2 Bei Letzterer unterscheiden wir primär den Ruhetremor vom Aktionstremor, wobei der Ruhetremor bei vollständig entspannter Muskulatur unter kompletter Aufhebung der Schwerkraft auftritt (Arme sind abgestützt, idealerweise im Liegen untersucht). Den Aktionstremor wiederum unterteilen wir in Haltetremor (Tremor beim Halten einer Position) und kinetischen Tremor (Tremor bei Bewegung), wobei dieser als einfacher kinetischer Tremor (Tremoramplitude bei Bewegungen weitgehend gleichbleibend), als Intentionstremor (Amplitudenzunahme in Zielnähe) oder auch als aufgabenspezifischer Tremor (z.B. beim Schreiben, nicht aber beim Klavierspielen) auftreten kann.

Der Ruhetremor ist ein klassisches Symptom einer Parkinsonerkrankung, kann aber auch bei einem dystonen Tremor und einem (fortgeschrittenen) essenziellen Tremor auftreten.16 Nur der essenzielle Tremor ist ein isoliertes Tremorsyndrom, während der Parkinsontremor durch zusätzliche Zeichen eines Parkinsonsyndroms (Rigor, d.h. Steifigkeit, und Bradykinese, d.h. Bewegegungsverlangsamung) und der dystone Tremor durch eine Dystonie gekennzeichnet ist.2 Für den Parkinsontremor ist zudem die (vorübergehende) Supprimierbarkeit des Ruhetremors durch Willkürbewegung typisch, meist mit Wiederauftreten als Haltetremor («re-emergent tremor»), wenn eine neue Position gefunden ist.4

Der verstärkte physiologische Tremor ist klassischerweise vor allem ein Haltetremor, weniger ein kinetischer Tremor, der sich durch eine niedrige Tremoramplitude und eine hohe Tremorfrequenz auszeichnet. Auch dieser stellt meist ein isoliertes Tremorsyndrom dar bzw. ist eher mit systemischen Zeichen einer internistischen Grunderkrankung assoziiert (z.B. bei Hyperthyreose oder Elektrolytstörungen).

Ein dystoner Tremor ist nicht selten aufgabenspezifisch bzw. nimmt bei bestimmten Handlungen oder Körperteilpositionen dysproportional zu.2 Oft besteht die Dystonie an einer anderen Körperstelle – z.B. im Kopf-Hals-Bereich als Torticollis –, während die Hände wie bei einem essenziellen Tremor zittern.17

Der Intentionstremor ist sowohl für den essenziellen Tremor als auch den zerebellären Tremor – bei Kleinhirnstörung mit vergesellschafteter Ataxie – typisch.

Daneben ist auch das betroffene Körperteil wichtig für die klinische Tremoreinteilung.18 Beim essenziellen Tremor müssen beide Hände betroffen sein,19 wobei mit der Zeit auch andere Körperteile einen Tremor aufweisen können (Kopf, Gesicht, Stimme, Beine). Der Parkinsontremor kann sich hingegen auch zunächst im Gesicht (v.a. Kinn) oder in den Beinen erstmanifestieren. Eine Sonderform stellt der orthostatische Tremor der Beine dar, der im Stehen hochfrequente Schwingungen der Beine verursacht, jedoch beim Gehen, Sitzen oder Liegen verschwindet.

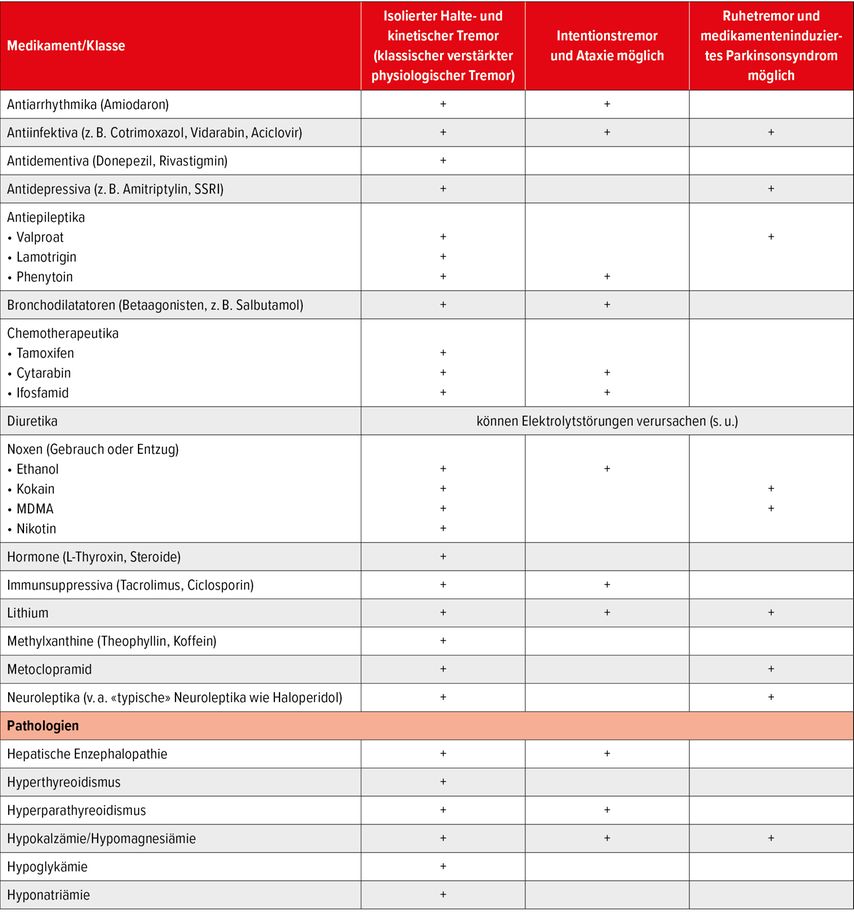

In der hausärztlichen Praxis besonders relevant ist die Abgrenzung eines verstärkten physiologischen von einem essenziellen Tremor. Beides sind Aktionstremores beider Hände. Der essenzielle Tremor ist meist eher ein kinetischer als ein Haltetremor, entwickelt sich langsam über Jahre und kann sich dabei in den Kopf und die Stimme ausbreiten. Oft ist die Familienanamnese positiv und Alkoholkonsum führt zur Tremorlinderung.20 Beim verstärkten physiologischen Tremor hingegen ist die Haltetremorkomponente typischerweise stärker ausgeprägt als der kinetische Tremor. Die Amplitude ist sehr klein, die Frequenz hoch. Ein Einbezug anderer Körperteile als der Hände ist ungewöhnlich. Fast immer gibt es eine identifizierbare Ursache. Zu den häufigsten exogenen Auslösern gehören Medikamente wie Amiodaron, Lithium, Valproat, Immunsuppressiva, Bronchodilatatoren, Neuroleptika oder selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (Tab.1).21,22 Dabei ist wichtig zu verstehen, dass manche Medikamente nicht nur einen verstärkten physiologischen Haltetremor, sondern, je nach Substanz (s. Tab.), auch ein zerebelläres Ausfallsyndrom mit Ataxie und Intentionstremor oder ein Parkinsonsyndrom mit Ruhetremor auslösen können.

Auch Alkohol- oder Benzodiazepinentzug kann zu einem verstärkten physiologischen Tremor führen. Hyperthyreose, Hypoglykämie, Hypokalzämie sowie ein Vitamin-B12-Mangel sind wichtige internistische Differenzialdiagnosen, die durch eine gezielte Labordiagnostik ausgeschlossen werden sollten.

Auch eine funktionelle Genese kommt beim Aktionstremor der Hände differenzialdiagnostisch infrage.23 Dieser ist häufig variabel in Frequenz und Amplitude, zeigt Ablenkbarkeit und ist oft mit weiteren funktionellen Symptomen assoziiert.

Für die hausärztliche Praxis ist auch die Abgrenzung des Tremors zu anderen hyperkinetischen Bewegungsstörungen von Bedeutung.2 So kann ein arrhythmischer, stossweiser Bewegungsimpuls («Zucken») auf einen Myoklonus hindeuten, der häufig bei metabolischen Enzephalopathien, epileptischen Syndromen oder neurodegenerativen Erkrankungen auftritt. Die Dystonie wiederum zeigt sich durch anhaltende, verdrehende Bewegungen oder abnorme Haltungen, die mit einem Tremor überlagert sein können. Der sogenannte dystone Tremor ist meist asymmetrisch, positionsabhängig und tritt bevorzugt bei bestimmten Haltungen oder Aufgaben auf. Auch der orthostatische Tremor, eine seltene, hochfrequente Tremorform der Beine, wird nicht selten mit innerer Unruhe verwechselt. Für ihn ist typisch, dass längeres Stehen mehr Probleme bereitet als Gehen.

Klinische Untersuchung und weitere Diagnostik

Die körperliche Untersuchung sollte systematisch erfolgen mit systematischer Beschreibung der Aktivierungskondition, der betroffenen Körperteile und allfälliger anderer Symptome (s.o.). In vielen Fällen reicht eine sorgfältige Anamnese zusammen mit der klinischen Untersuchung aus, um zwischen den Tremorformen zu differenzieren. Neben dem klinischen Erscheinungsbild ist insbesondere der Verlauf der Symptomatik entscheidend. Ein akutes oder subakutes Auftreten spricht eher für eine exogene oder metabolische Genese, während ein schleichender Beginn mit langsamer Progredienz auf neurodegenerative Prozesse hindeutet.

Ergänzend sollte stets ein Basislabor, bestehend aus Schilddrüsenwerten, Blutzucker, Elektrolyten, Leber- und Nierenparametern sowie Vitamin-B12-Spiegel, durchgeführt werden, weil auch zwei Tremorsyndrome gleichzeitig bestehen können. Bei Verdacht auf ein Parkinsonsyndrom, eine Ataxie oder Dystonie oder bei unklarer Symptomatik ist sicher eine neurologische Vorstellung zu empfehlen. Dort können auch bezüglich weiterführender Bildgebung mittels MRT oder funktioneller Verfahren wie des DaTSCAN evaluiert werden. Die Elektromyografie resp. Frequenzanalyse kann bei der Abgrenzung zwischen essenziellem Tremor, verstärktem physiologischem Tremor und funktionellem Tremor helfen.4 Ausserdem lässt sich damit der orthostatische Tremor aufgrund der pathognomonischen Tremorfrequenz von 13–19 Hz diagnostizieren.

Therapie nach Diagnose

Essenzieller Tremor

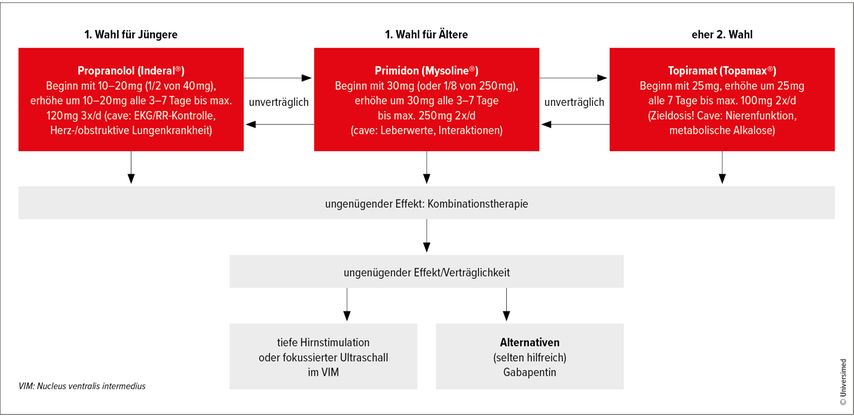

Die therapeutische Strategie orientiert sich am Ausmass der Beeinträchtigung resp. am individuellen Leidensdruck, weil meist nur symptomatische Therapieoptionen zur Verfügung stehen. Beim essenziellen Tremor kommen in der medikamentösen Erstlinientherapie Betablocker, insbesondere Propranolol, sowie Antikonvulsiva wie Primidon oder Topiramat zum Einsatz (Abb.1).24 Propranolol ist insbesondere bei Patient:innen mit Hypertonie von Vorteil und kann auch bei Bedarf eingenommen werden, während Primidon sedierend wirkt und initial einschleichend dosiert werden sollte. Nichtmedikamentös können sich Ergotherapie, Hilfsmittel oder gezielte motorische Übungen anbieten, um die Lebensqualität zu verbessern.

Bei medikamentös therapierefraktärem essenziellem Tremor kann eine invasive Behandlung wie die tiefe Hirnstimulation (THS, DBS) oder die fokussierte Ultraschalltherapie (FUS) im VIM des Thalamus erwogen werden. Diese Verfahren sind spezialisierten Zentren vorbehalten und erfordern eine sorgfältige Patientenselektion. Grundsätzlich bieten beide Verfahren eine vergleichbare Wirksamkeit bezüglich Tremorverbesserung.25 Die THS ist ein operatives Verfahren, wobei in beide Hirnhälften Elektroden implantiert und über subkutane Kabel mit einem meist pektoral oder abdominal platzierten Schrittmacher verbunden werden. Hierdurch erklärt sich ein geringes operatives Risiko (Blutung <1%, Infektion ca. 1–2%), jedoch ist die Therapie an sich durch Veränderbarkeit des applizierten elektrischen Feldes im Gehirn durchgehend anpassbar. Der Strom lässt sich bei insuffizientem Tremoransprechen steigern oder bei Nebenwirkungen (Gang-, Fühl- oder Sprechstörung) reduzieren. Der FUS hingegen benötigt zwar keine eigentliche Operation – über Ultraschall wird durch die geschlossene Schädeldecke eine kleine Läsion in dasselbe Kerngebiet gesetzt –, sodass kein Blutungs- und Infektionsrisiko besteht. Jedoch ist die Therapie irreversibel, sodass z.B. allfällige Nebenwirkungen auch bleibend sein können.26 Wegen der Irreversibilität wird zunächst auch nur eine Seite behandelt, wobei bei gutem Effekt und fehlenden Nebenwirkungen nach frühestens neun Monaten auch die zweite Seite therapiert werden kann.27

M. Parkinson

Beim Parkinsontremor steht die dopaminerge Substitution im Vordergrund, wobei das Levodopa in der Regel das beste Wirkungs-Nebenwirkungs-Profil aufweist. Dabei ist typisch, dass häufig höhere Dosen von Levodopa nötig sind (bis 1000mg/d) und auch einige Patient:innen therapierefraktär bleiben. Die früher verwendeten Anticholinergika sind heute weitgehend «out» aufgrund des schlechten Nebenwirkungsprofils. Bei Dopaminagonisten sind häufig psychische Nebenwirkungen wie Impulskontrollstörungen problematisch, sodass in therapierefraktären Fällen ebenfalls eine invasive Behandlung (s.o.) geprüft werden sollte.

Weitere Tremorformen

Tremorformen bei zerebellären Läsionen hingegen sprechen selten auf medikamentöse Therapien an. Hier stehen physiotherapeutische Massnahmen, Gleichgewichtstraining und gegebenenfalls die Behandlung der Grunderkrankung im Vordergrund. Funktionelle Tremorformen sollten nicht medikamentös, sondern im Rahmen eines biopsychosozialen Modells behandelt werden. Die Aufklärung über die Gutartigkeit der Symptome, die Vermittlung eines Verständnisses für den Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und motorischer Symptomatik sowie kognitive verhaltenstherapeutische Interventionen stehen hier im Vordergrund.

Bei Therapieresistenz kann eine Behandlung mit Botulinumtoxin, insbesondere bei Kopftremor oder fokalen Formen, hilfreich sein.

Prognose

Die Prognose des Tremors hängt stark von seiner Ursache ab. Metabolische oder medikamenteninduzierte Tremorformen sind in der Regel reversibel, sofern die auslösende Ursache beseitigt wird. Der essenzielle Tremor und der Parkinsontremor verlaufen progredient; eine Krankheitsmodifikation ist nicht möglich. Funktionelle Tremorformen können bei adäquater Therapie und guter Arzt-Patienten-Kommunikation einen günstigen Verlauf zeigen, obwohl Rückfälle nicht selten sind. Eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung ist von zentraler Bedeutung, insbesondere da viele Patient:innen unter erheblichem Leidensdruck stehen. Wichtig bleibt hier auch die Einbindung von Angehörigen, die oft mitbetroffen sind, sei es durch Belastung im Alltag oder durch Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit der Erkrankung.

Ausblick

Die Forschung zum Tremor hat in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Neue bildgebende Verfahren, genetische Assoziationsstudien und digitale Technologien tragen dazu bei, Tremorformen besser zu verstehen und differenzierter zu behandeln. Wearables wie Smartwatches oder Bewegungssensoren ermöglichen eine kontinuierliche Tremorerfassung im Alltag und eröffnen neue Wege für die objektive Verlaufsbeurteilung. Auch in der Therapie gibt es vielversprechende Ansätze, etwa durch gezielte Hirnstimulation mittels transkranieller Magnetstimulation oder fokussierten Ultraschalls, die nicht oder weniger invasiv sind und in Studien gute Wirksamkeit gezeigt haben.

Zusammenfassung

Der Tremor ist ein häufiges, in seiner Ursache jedoch sehr heterogenes Symptom. Für die hausärztliche Versorgung ist es essenziell, einen strukturierten diagnostischen Algorithmus anzuwenden und geeignete Therapien oder die Überweisung zur neurologischen Weiterbehandlung einzuleiten. Durch eine sorgfältige Anamnese, eine gezielte körperliche Untersuchung und eine labordiagnostische Abklärung können die meisten Tremorformen bereits in der Primärversorgung sinnvoll eingeordnet werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Neurologie, aber auch mit Physio- oder Ergotherapie und gegebenenfalls Psychosomatik ist entscheidend für eine ganzheitliche Betreuung der Betroffenen. Mit zunehmender Verfügbarkeit digitaler Tools und innovativer Therapieoptionen wird es künftig möglich sein, die Versorgung von Patient:innen mit Tremor weiter zu individualisieren und zu verbessern.

Fallbeispiele

Fall 1

Eine 68-jährige Patientin stellt sich mit einem seit mehreren Jahren langsam progredienten Zittern der Hände vor, das vor allem beim Halten einer Tasse oder beim Schreiben auffällt. Die Tochter berichtet von ähnlichen Symptomen beim Grossvater. Die Untersuchung ergibt einen symmetrischen Halte- und kinetischen Tremor beider Hände ohne weitere neurologische Auffälligkeiten. Die Diagnose eines essenziellen Tremors liegt nahe, eine Therapie mit Propranolol wird initiiert, woraufhin die Patientin eine deutliche Besserung erfährt.

Fall 2

Ein 72-jähriger Patient berichtet über ein einseitiges, grobschlägiges Zittern der rechten Hand, das v.a. in Ruhe besteht. Essen und Trinken werden nicht stark gestört. Diese Symptome bemerke er zunehmend seit etwa 6 Monaten, zudem auch Rückenschmerzen und Gangprobleme. Die klinische Untersuchung zeigt eine einseitig betonte Tonuserhöhung, die an einen Rigor denken lässt, wie auch eine generelle Verlangsamung. Die Neurologin bestätigt einen Morbus Parkinson. Unter einer Therapie mit Levodopa verbessern sich die Beschwerden rasch.

Literatur:

1 Haubenberger D, Hallett M: Essential tremor. N Engl J Med 2018; 378: 1802-10 2 Bhatia KP et al.: Consensus Statement on the classification of tremors. From the task force on tremor of the International Parkinson and Movement Disorder Society. Mov Dis 2018; 33: 75-87 3 Louis ED, Okun MS: It is time to remove the ‘benign’ from the essential tremor label. Parkin Relat Disord 2011; 17: 516-20 4 Deuschl G et al.: The clinical and electrophysiological investigation of tremor. Clin Neurophysiol 2022; 136: 93-129 5 Cury RG et al.: Thalamic deep brain stimulation for tremor in Parkinson disease, essential tremor, and dystonia. Neurol 2017; 89: 1416-23 6 Fasano A et al.: MRI-guided focused ultrasound thalamotomy in non-ET tremor syndromes. Neurol 2017; 89: 771-5 7 Lenka A, Louis ED: Revisiting the clinical phenomenology of “cerebellar tremor”: beyond the intention tremor. Cerebellum 2019; 18: 565-74 8 Helmich RC et al.: Cerebral causes and consequences of parkinsonian resting tremor: a tale of two circuits? Brain 2012; 135: 3206-26 9 Hopfner F, Helmich RC: The etiology of essential tremor: Genes versus environment. Parkinsonism Relat Disord 2018; 46: 92-6 10 Louis ED, Faust PL: Essential tremor: the most common form of cerebellar degeneration? Cerebellum Ataxias 2020; 7: 12 11 Louis ED: Essential Tremor A Common Disorder of Purkinje Neurons? Neuroscientist 2016; 22: 108-18 12 Louis RJ et al.: Climbing fiber synaptic changes correlate with clinical features in essential tremor. Neurol 2015; 84: 2284-6 13 Babij R et al.: Purkinje cell axonal anatomy: quantifying morphometric changes in essential tremor versus control brains. Brain 2013; 136: 3051-61 14 Handforth A, Lang E: Increased Purkinje cell complex spike and deep cerebellar nucleus synchrony as a potential basis for syndromic essential tremor. A review and synthesis of the literature. Cerebellum 2021; 20: 266-81 15 Louis ED: The association between essential tremor and Parkinson’s disease: a systematic review of clinical and epidemiological studies. J Clin Med 2025; 14: 2637 16 Chen W et al.: Rest tremor revisited: Parkinson’s disease and other disorders. Transl Neurodegener 2017; 6: 16 17 Gironell A, Kulisevsky J: Diagnosis and management of essential tremor and dystonic tremor. Ther Adv Neurol Disord 2009; 2: 215-22 18 Chen W et al.: Topography of essential tremor. Parkinsonism Rel Disord 2017; 40: 58-63 19 Louis ED: Twelve clinical pearls to help distinguish essential tremor from other tremors. Expert Rev Neurother 2014; 14: 1057-65 20 Boecker H et al.: The effect of ethanol on alcohol-responsive essential tremor: a positron emission tomography study. Ann Neurol 1996; 39: 650-8 21 Morgan JC, Sethi KD: Drug-induced tremors. Lancet Neurol 2005; 4: 866-76 22 Baizabal-Carvallo JF, Morgan JC: Drug-induced tremor, clinical features, diagnostic approach and management. J Neurol Sci 2022; 435: 120192 23 Schwingenschuh P, Espay AJ: Functional tremor. J Neurol Sci 2022; 435: 120208 24 Ferreira JJ et al.: MDS evidence-based review of treatments for essential tremor. Movement Disord 2019; 34: 950-8 25 Baumann CR et al.: Thalamic deep brain stimulation versus magnetic resonance–guided focused ultrasound in tremor patients: a retrospective single-surgeon comparison. Mov Disord 2025; 40: 834-43 26 Büchele F et al.: Impact of target depth on safety and efficacy outcomes in MR-guided focused ultrasound thalamotomy for tremor patients. J of Neurosurg 2023; 1: 1-8 27 Martínez-Fernández R et al.: Bilateral staged magnetic resonance-guided focused ultrasound thalamotomy for the treatment of essential tremor: a case series study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2021, 92: 927-31

Das könnte Sie auch interessieren:

Schicht- und Nachtarbeit: neue Leitlinie und Update über die Gefährdungen

Die Schicht- und Nachtarbeit hat Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmer:innen. Dieser Artikel gibt Einblick in die aktuellen wissenschaftlichen ...

Neue Wege in der Prävention chronischer Schmerzen

Akute Schmerzen sind überlebenswichtig und der häufigste Grund dafür, dass ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht wird. Bei anhaltenden Schmerzen treten innerhalb von drei Monaten Veränderungen ...

Vielfältige antiinfektiöse Wirkungen der Pelargonium-sidoides-Wurzel

Die Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides DC.) aus der Familie der Geraniengewächse ist eine anerkannte Heilpflanze der evidenzbasierten Phytomedizin. Zwei kürzlich publizierte ...