Schicht- und Nachtarbeit: neue Leitlinie und Update über die Gefährdungen

Autor:

Dr. med. Samuel Iff

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

E-Mail: samuel.iff@seco.admin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Schicht- und Nachtarbeit hat Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmer:innen. Dieser Artikel gibt Einblick in die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit und erklärt die wichtigsten Anpassungen der neuen Leitlinie des SECO. Die Leitlinie ist für Ärzt:innen verbindlich, welche diese arbeitsmedizinische Untersuchung durchführen.

Schicht- und Nachtarbeit in der Schweiz

Schicht- und Nachtarbeit ist unter den rund 5,3 Mio. Schweizer Erwerbstätigen häufig: 15,9% (ohne Lehrlinge) arbeiten regelmässig zwischen 19 Uhr und Mitternacht und 5,6% leisten regelmässig Nachtarbeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Die Gewerbe mit den höchsten Anteilen von Arbeit am Abend oder in der Nacht sind das Gastgewerbe, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie Verkehr und Industrie.1

Trotz der hohen Verbreitung dieser Arbeitsform sind die gesundheitlichen Auswirkungen bei den Arbeitnehmer:innen, Arbeitgeber:innen und medizinischen Fachpersonen wenig bekannt. Das Arbeiten in der Nacht ist unphysiologisch und die fehlende körperliche und geistige Erholung hat Auswirkungen auf den gesamten Körper, insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System, den Metabolismus und die Psyche.2

Das Gesetz (Art.43ff, Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz [ArGV1]) verlangt vom Arbeitgeber, dass allen Arbeitnehmer:innen ab 25 Nächten pro Jahr eine Untersuchung angeboten wird. Unter gewissen Umständen ist diese Untersuchung sogar obligatorisch. Sie ist präventiver Natur und zielt darauf ab, bestehende gesundheitliche Risiken abzuschätzen und vor einer Verschlechterung durch die Nachtarbeit zu bewahren. Das SECO hat dazu neue Leitlinien verfasst, die ab sofort gültig sind und für alle Ärztinnen und Ärzte gelten, welche diese medizinische Untersuchung durchführen.

Überblick über neue Leitlinienzur ärztlichen Untersuchung

Die bisherigen Leitlinien wurden vollständig überarbeitet und neuste Evidenz für die Risikoevaluierung eingearbeitet. Die neuen Leitlinien empfehlen eine Untersuchung von Personen, die in Schicht- und Nachtarbeit tätig sind, um mögliche gesundheitliche Risiken frühzeitig und präventiv zu erkennen und einer Behandlung zuzuführen, auch wenn man bei Personen ohne Schicht- und Nachtarbeit noch etwas länger zuwarten würde. Die Leitlinien integrieren die bestehenden Empfehlungen von EviPrev und berücksichtigen dabei die erhöhten Risiken, die durch Nacht- und Schichtarbeit entstehen.3 Die EviPrev-Empfehlungen berücksichtigen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und stützen sich auf die Ergebnisse einer umfassenden wissenschaftlichen Konsensbildung. Bei verschiedenen Präventionsthemen können die Empfehlungen je nach Zielgruppe variieren und sind der Schicht- und Nachtarbeit anzupassen. Dies unterstützt die Verbesserung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer:innen in Schicht- und Nachtarbeit. Zentral bei der Untersuchung von Personen, die Schicht- und Nachtarbeit leisten, ist die gesetzlich vorgeschriebene medizinische Beratung, welche durch das Gesetz bei Schicht- und Nachtarbeit gefordert wird. Um die beratenden Ärzt:innen zu unterstützen, stellt das SECO Broschüren für die allgemeine Information zu Schichtarbeit und die gesunde Ernährung von Schichtarbeitenden sowie Empfehlungen für die «gesunde» Schichtplanung zur Verfügung.

Gesundheitsgefährdungen bei Schicht- und Nachtarbeit

Die zirkadiane Rhythmik des Menschen sieht vor, am Tag wach zu sein und in der Nacht zu ruhen. Sie ist individuell unterschiedlich und beträgt ungefähr 24Std. Viele Körperfunktionen sind eng an die innere Uhr gekoppelt wie z.B. Herzfrequenz, Blutdruck, Verdauung, aber auch Zellteilung und psychische Leistungsfähigkeit. Arbeiten gegen die innere Uhr ist belastend und wirkt sich nachteilig auf die Gesundheit aus.

In der aktuellen Literatur findet man eine Vielzahl von Metaanalysen zu den Folgen von Schicht- und Nachtarbeit. Es wird deutlich, dass Schicht- und Nachtarbeit eine starke Erhöhung des Risikos für verschiedene häufige Gesundheitsprobleme mit sich bringt. Um die Gefährdungen im Zusammenhang mit Schicht- und Nachtarbeit zu bewerten, ist eine individuelle Beurteilung notwendig.

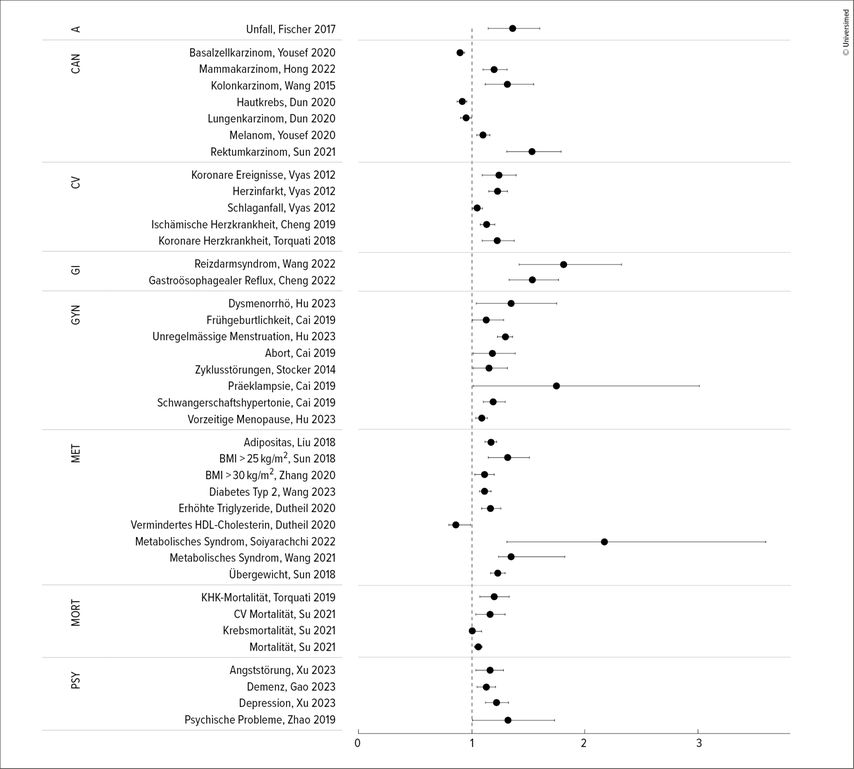

Die Schicht- und Nachtarbeit erhöht erwiesenermassen das Risiko für (Abb.1):

-

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: erhöhten Blutdruck,4,5 koronare Herzkrankheit,6 Herzinfarkt,7 Schlaganfall mit einhergehender erhöhter kardiovaskulärer Mortalität8–10

-

ungenügendes Erreichen von Bewegungszielen bei körperlicher Aktivität11

-

metabolische Störungen: metabolisches Syndrom,12–16 Diabetes,17–19 Übergewicht und Adipositas,5,8,20,21 erhöhte Triglyzeride22

-

gastrointestinale Störungen: schlechtere Ernährung und Appetitverlust,23 ösophagealen Reflux,24 Reizdarmsyndrom (Bauchschmerzen, Flatulenz)25

-

Störungen des Nervensystems: Schlafstörungen, -mangel,26,27 Demenz,28 verminderten REM-Schlaf, Übermüdung, reduziertes Hirnvolumen, Störungen des zirkadianen Rhythmus,29–31 Übermüdung und Vigilanzminderung32 und daraus folgende erhöhte Unfallraten

-

Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit:33,34 Nervosität, Unruhe, Stress, Angststörungen,35 Depression,36–38 Suchterkrankungen (Tabak, Cannabis und Alkohol)39,40

-

maligne Erkrankungen: Brustkrebs,10,41 Prostatakrebs,42,43 Darmkrebs,44,45 Melanom46

-

hormonelle Störungen: verfrühte Menopause,47 Störungen des Menstruationszyklus47,48 und der Hormonproduktion des Mannes49,50

-

Probleme bei Mutterschaft: Präklampsie,51 Schwangerschaftshypertonie,51 Mangelgeburt,51 Spontanabort,52 niedriges Geburtsgewicht und Frühgeburt53,54

-

vermehrte Unfälle: Erhöhung durch Schlafstörungen55

Abb. 1: Odds-Ratios der neuesten Metaanalysen zu Personen in Schichtarbeit, gruppiert nach Thema. Unfall (A), Krebs (CAN), kardiovaskuläre (CV), gastrointestinale (GI), gynäkologische (GYN), metabolische (MET), psychiatrische (PSY) Symptome oder Erkrankungen sowie Sterblichkeit (MORT). Referenzen finden sich im Text unten sowie in den Literaturangaben

Die Risiken werden weiter erhöht, wenn allgemeine Risikofaktoren für nichtübertragbare Krankheiten dazukommen wie Rauchen, Übergewicht und/oder Bewegungsmangel. Deswegen müssen diese erhöhten Risiken insbesondere im Kontext anderer Risikofaktoren abgewogen werden. Liegen Hinweise auf eine Erkrankung vor, ist eine vollständige Abklärung durch die Hausärztin/den Hausarzt durchzuführen, bevor eine Eignung zur Schicht- und Nachtarbeit ausgesprochen wird. Grössere Abklärungen im Rahmen der medizinischen Untersuchung für Schicht- und Nachtarbeit sind aber nicht vorgesehen.

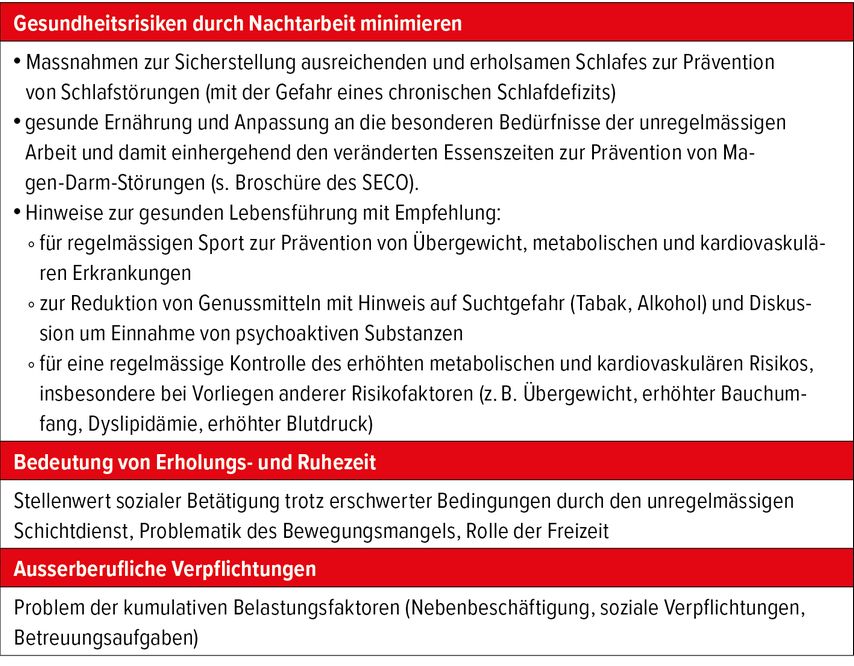

Auswirkungen auf das persönliche Umfeld

Schicht- und Nachtarbeit führt dazu, dass sozial wichtige Zeit knapp wird.56 Betroffene leben in unterschiedlichen Rhythmen, was sich auf das persönliche Umfeld und das Familienleben auswirkt: Dies kann zu sozialen Problemen mit der Familie und Freunden führen. Bei hintereinanderliegenden Spät- und Nachtschichten sind die Teilnahme an gemeinsamer Aktivität am Abend mit Familie, Freunden und Bekannten (z.B. in Vereinen) sowie eine Fortbildung schwieriger. Die Betreuung von Kindern, Betagten oder pflegebedürftigen Angehörigen und die Haushaltsführung sowie andere Verpflichtungen können die Situation zusätzlich erschweren. Schichtarbeit erfordert es also, die Freizeit laufend zu planen. Dies stellt oft eine zusätzliche Belastung dar, was Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben kann. Umso wichtiger ist es, die Schichtpläne frühzeitig zu erstellen und den Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zu geben, in der Planung mitzureden oder die Schichten untereinander abzutauschen, wie es in der Broschüre des SECO für die Schichtplanung empfohlen wird.

Medizinische Untersuchung

Die medizinische Untersuchung bei Schicht- und Nachtarbeit umfasst eine Kontrolle des allgemeinen Gesundheitszustandes und ist als Screening-Untersuchung zu verstehen. Der Umfang richtet sich nach der Art der auszuübenden Tätigkeit, den Gefährdungen am Arbeitsplatz und der Häufigkeit der Nachtarbeit.

Gemäss Gesetz muss die/der untersuchende Ärztin/Arzt sich bei der obligatorischen Untersuchung mit dem Arbeitsprozess, den Arbeitsverhältnissen und den arbeitsmedizinischen Grundlagen vertraut gemacht haben (Art.43 Abs. 2 ArGV 1). Das bedeutet, dass sie/er sich ein Bild über die konkrete Arbeitssituation der zu untersuchenden Mitarbeiter:innen machen und die Belastungen und Risiken abschätzen kann. Es liegt in der Sorgfaltspflicht der untersuchenden Person, diese gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen.

Aufgrund dieser Kenntnis und in Kenntnis der persönlichen Situation (privates Umfeld) der/des betroffenen Arbeitnehmerin/Arbeitnehmers muss die Ärztin/der Arzt die Person zusätzlich beraten. Frauen haben Anspruch auf medizinische Untersuchung und Beratung durch eine Ärztin (Art.43 Abs. 2 ArGV 1).

Zweck der medizinischen Untersuchung ist:

-

die Beratung bezüglich gesundheitlicher Probleme der Schichtarbeit, um diesen vorzubeugen (Prävention)

-

das Erkennen von für eine Nacht- bzw. Schichttauglichkeit relevanten vorbestehenden Erkrankungen (Eignungsabklärung)

-

das Erkennen von Gesundheitsproblemen, die infolge von Nacht- und Schichtarbeit entstehen können (Screening-Untersuchung)

Diese Problemkreise gilt es frühzeitig zu identifizieren. Sowohl die Erstuntersuchung als auch die Folgeuntersuchungen bestehen jeweils aus einer medizinischen Untersuchung (Anamnese, klinische Untersuchung) und einer Beratung (Erörterung der beruflichen und privaten Situation vor dem Hintergrund möglicher gesundheitlicher Risiken durch Nacht- und Schichtarbeit).

Auswahl der Untersuchungen

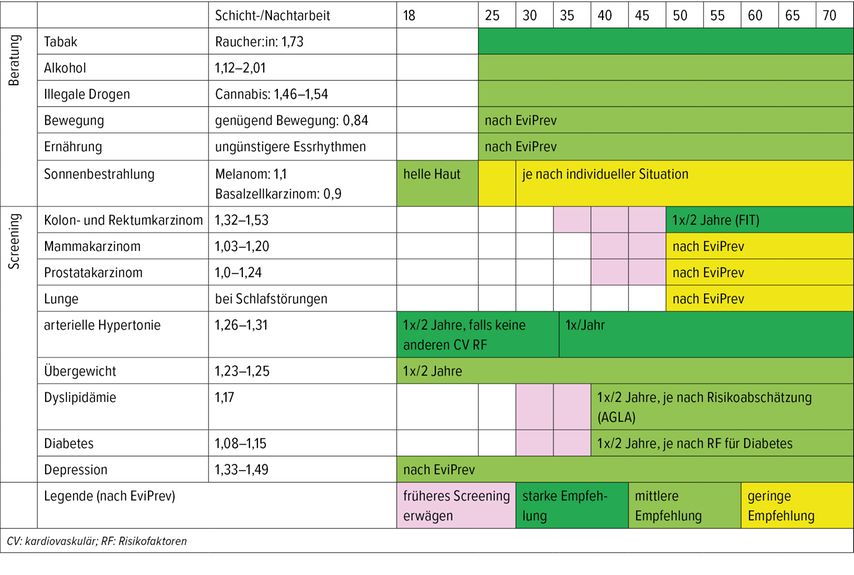

Die Auswahl der Untersuchungen richtet sich nach der Expertise der Person, welche die Untersuchung durchführt. Es wird aber ausdrücklich empfohlen, nach Faktoren für ein metabolisches Syndrom zu suchen, das kardiovaskuläre Risiko abzuschätzen (AGLA-Score), das Risiko für einen Diabetes zu evaluieren (FINDRISC), nach Depression zu fragen und eine kleine Laborkontrolle (Nüchternglukose, HDL, Triglyzeride) durchzuführen. Da eine Kontrolle der Nüchternglukose im Betrieb nicht immer möglich ist, wird empfohlen, diese Untersuchung bei Verdacht durch ein externes Labor am Morgen nüchtern durchführen zu lassen, damit die Werte richtig interpretiert werden können (Tab.1).57

Tab. 1: Angepasste EviPrev (Evidenzbasierte Prävention in der medizinischen Grundversorgung)-Tabelle57

Aufwendige Abklärungen (z.B. Diabetes-Screening [HbA1c, Glukose-Toleranztest], Dyslipidämieabklärungen, Vitamin-D-Bestimmung, FIT-Test [Darmkrebs-Screening], Abklärung bezüglich Schlafapnoe, PSA) sollen durch die Hausärztin/den Hausarzt vorgenommen werden. Die Kosten für diese medizinischen Untersuchungen gehen in der Regel zulasten der Krankenkasse und nicht des Betriebes. Die Resultate dieser Untersuchungen müssen bei der Beurteilung der Eignung berücksichtigt werden.

Die anamnestischen und objektiven Befunde können gegen die Eignung für die Nachtarbeit sprechen, sie sollten aber individuell beurteilt werden. Beispiel: Ein gut eingestellter Diabetes Typ 1 ist keine Kontraindikation für Nachtarbeit.

Ergänzende Untersuchungen zur weiteren Abklärung unklarer Beschwerden

Deuten klinische Befunde auf eine mögliche Pathologie hin, sollen sich die beurteilenden Ärzt:innen möglichst auf bereits vorhandene Dokumente (z.B. Labor, EKG der behandelnden Ärzt:innen) stützen. Liegen bei Verdacht auf Krankheit keine weiteren Dokumente vor, sollen die Befunde in der Hausarztpraxis weiter abgeklärt werden (z.B. «grosses» Labor, EKG, weitere bildgebende Verfahren). Kostspielige Abklärungen auf Kosten des Arbeitgebers sind im Rahmen der medizinischen Untersuchung bei Schicht- und Nachtarbeit gesetzlich nicht vorgesehen.

Eine Abklärung des psychosozialen Umfeldes sollte – wo immer möglich – in die ärztliche Beurteilung einbezogen werden; dies unter besonderer Berücksichtigung von:

-

Zusatzbelastungen durch Selbstversorgung, Haushaltsarbeit, Betreuungspflichten (Kinder, ältere Familienmitglieder)

-

ungünstiger Wohnsituation (z.B. Kinder, Lärm, langer Arbeitsweg)

Beratung

Jede Untersuchung schliesst im Falle der Eignung für Nachtarbeit eine Beratung mit ein. Die eigentliche Beratung zur Aufrechterhaltung der Gesundheit berücksichtigt die in Tabelle 2 aufgeführten Punkte.

Kostenübernahme

Gemäss Artikel 17c Absatz 3 ArG trägt der Arbeitgeber die Kosten für die medizinische Untersuchung und Beratung, soweit nicht ein anderer Kostenträger dafür aufkommt (z.B. Versicherung der Arbeitnehmer:innen). Die Eignungsuntersuchung sollte prinzipiell den Rahmen einer Anamnese mit klinischer Untersuchung und einer Beratung nicht sprengen. Mit anderen Worten, es handelt sich hier nicht um eine vertrauensärztliche Untersuchung einer Versicherung, sondern um eine Screeninguntersuchung mit entsprechender Triage. Die Kosten richten sich nach den Empfehlungen des Stundensatzes der SGARM und sind nicht im TARMED abgebildet.

Literatur:

1 Bundesamt für Statistik: 8,6% der Arbeitnehmenden arbeiten im Schichtbetrieb mit rotierenden Arbeitszeiten [Internet]. Bundesamt für Statistik (BFS); 2024. Verfügbar unter: https://www.bfs.admin.ch/asset/de/29145640 2 Wu QJ et al.: J Clin Sleep Med 2022; 18: 653-62 3 Jacot Sadowski I et al.: Swiss Med Forum 2021: 21: 888-894 4 Boini S et al.: Front Public Health 2022; 10: 1034195 5 Liu Q et al.: Int J Epidemiol 2018; 47: 1956-71 6 Wang N et al.: Eur Heart J 2021; 42: 4180-8 7 Vyas MV et al.: BMJ 2012; 345: e4800 8 Torquati L et al.: Scand J Work Environ Health 2018; 44: 229-38 9 Su F et al.: Sleep Med 2021; 86: 90-8 10 Wei F et al.: Sleep Breath 2022; 26: 1509-26 11 Monnaatsie M et al.: Prev Med Rep 2021; 24: 101597 12 Sooriyaarachchi P et al.: Obes Rev 2022; 23: e13489 13 Khosravipour M et al.: Sleep Med Rev 2021; 57: 101427 14 Yang X et al.: Nutr Metab Cardiovasc Dis 2021; 31: 2792-9 15 Wang F et al.: Obes Rev 2014; 15: 709-20 16 Wang Y et al.: Chronobiol Int 2021; 38: 318-33 17 Gan Y et al.: Occup Environ Med 2015; 72: 72-8 18 Gao Y et al.: Chronobiol Int 2020; 37: 29-46 19 Knutsson A, Kempe A: Chronobiol Int 2014; 31: 1146-51 20 Sun M et al.: Obes Rev 2018; 19: 28-40 21 Łagowska K et al.: Am J Hum Biol 2024; 36: e24041 22 Dutheil F et al.: Atherosclerosis 2020; 313: 156-69 23 Clark AB et al.: Adv Nutr 2023; 14: 295-316 24 Chen HT et al.: Front Public Health 2022; 10: 980603 25 Wang N et al.: Medicine 2022; 101: e29211 26 Åkerstedt T, Wright KP: Sleep Med Clin 2009; 4: 257-71 27 Kecklund G, Axelsson J: BMJ 2016; 355: i5210 28 Gao Y et al.: Public Health 2023; 223: 80-6 29 Boivin DB et al.: J Biol Rhythms 2022; 37: 3-28 30 James SM et al.: Shift Curr Sleep Med Rep 2017; 3: 104-12 31 Foster RG, Wulff K: Nat Rev Neurosci 2005; 6: 407-14 32 Fischer D et al.: Chronobiol Int 2017; 34: 1423-38 33 Zhao Y et al.: Int Arch Occup Environ Health 2019; 92: 763-93 34 Torquati L et al.: Am J Public Health 2019; 109: e13-20 35 Xu M et al.: JAMA Netw Open 2023; 6: e2328798 36 Okechukwu CE et al.: Healthcare 2023; 11: 937 37 Lee A et al.: J Korean Med Sci 2017; 32: 1091 38 Angerer P et al.: Dtsch Ärztebl Int 2017; 114: 404-11 39 Hamieh N et al.: BMC Public Health 2022; 22: 1834 40 Richter K et al.: Eur Addict Res 2021; 27: 9-15 41 Hong J et al.: Open Med 2022; 17: 712-31 42 Xie L et al.: OncoTargets Ther 2015; 2817-26 43 Rivera-Izquierdo M et al.: Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 1345 44 Sun C et al.: J Clin Oncol 2021; 39: e15600 45 Wang X et al.: Oncotarget 2015; 6: 25046-60 46 Yousef E et al.: Sci Rep 2020; 10: 2012 47 Hu F et al.: SSM Popul Health 2023; 24: 101542 48 Chang WP, Chang YP: J Womens Health 2021; 30: 722-30 49 Bracci M et al.: Int J Environ Res Public Health 2023; 20: 3195 50 Pavlovic MV et al.: Sci Rep 2022; 12: 15520 51 Cai C et al.: Am J Obstet Gynecol 2019; 221: 563-76 52 Stocker LJ et al.: Obstet Gynecol 2014; 124: 99-110 53 Bonzini M et al.: Occup Environ Med 2006; 64: 228-43 54 Bonzini M et al.: BJOG Int J Obstet Gynaecol 2011; 118: 1429-37 55 Uehli K et al.: Sleep Med Rev 2014; 18: 61-73 56 Wöhrmann AM et al.: Shift work and work-family conflict: a systematic review. sozialpolitik.ch: 2020 https://www.sozialpolitik.ch/article/view/3733 ; zuletzt aufgerufen am 18.8.2025 57 EviPrev-Programm: einsehbar unter www.eviprev.ch

Das könnte Sie auch interessieren:

Tremor in der hausärztlichen Versorgung

Tremor ist eine der häufigsten Bewegungsstörungen in der Praxis und kann in der hausärztlichen Versorgung eine diagnostische Herausforderung darstellen.1 Er ist klinisch definiert als ...

Neue Wege in der Prävention chronischer Schmerzen

Akute Schmerzen sind überlebenswichtig und der häufigste Grund dafür, dass ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht wird. Bei anhaltenden Schmerzen treten innerhalb von drei Monaten Veränderungen ...

Vielfältige antiinfektiöse Wirkungen der Pelargonium-sidoides-Wurzel

Die Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides DC.) aus der Familie der Geraniengewächse ist eine anerkannte Heilpflanze der evidenzbasierten Phytomedizin. Zwei kürzlich publizierte ...