Neue Wege in der Prävention chronischer Schmerzen

Autor:

Prof. Dr. med. Konrad Streitberger

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerzmedizin

Inselspital, Universitätsspital Bern

E-Mail: konrad.streitberger@insel.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

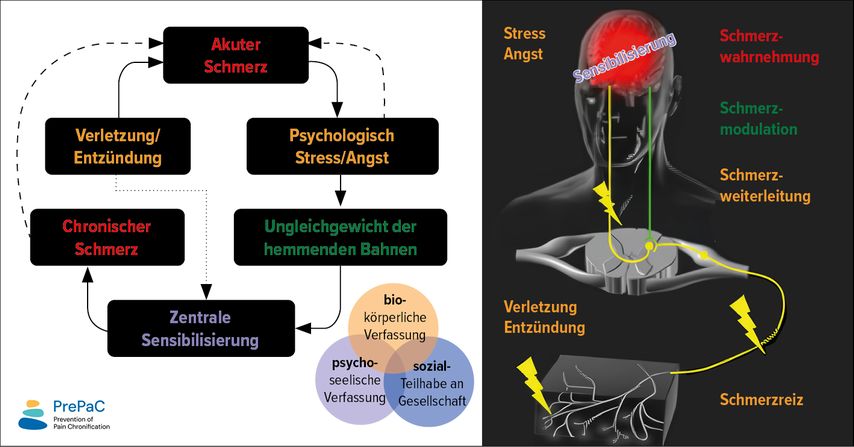

Akute Schmerzen sind überlebenswichtig und der häufigste Grund dafür, dass ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht wird. Bei anhaltenden Schmerzen treten innerhalb von drei Monaten Veränderungen im zentralen Nervensystem auf, die den Leidensweg zu chronischen Schmerzen bahnen. Die Kenntnis des biopsychosozialen Modells bietet das Fundament, um neue Wege in der Prävention auf individueller und gesellschaftlicher Basis zu beschreiten.

Keypoints

-

Chronischer Schmerz ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die sich im Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Einflüsse entwickelt (biopsychosoziales Schmerzmodell).

-

Die Umsetzung internationaler Behandlungsrichtlinien bei akuten Schmerzen bildet die Grundlage der Prävention chronischer Schmerzen.

-

Physiotherapie, Evaluation von psychosozialen Risikofaktoren und Einbezug von Klinischer Sozialer Arbeit in eine multimodale Schmerztherapie sind Kernelemente für die Prävention und Behandlung chronischer Schmerzen.

Chronische Schmerzen führen weltweit zu den höchsten gesellschaftlichen Belastungen durch körperliche Beeinträchtigungen bei Erkrankungen.1 Die Prävalenz chronischer Schmerzen wird weltweit auf 11–40% geschätzt. In der Schweiz leiden gemäss älteren Schätzungen rund 1,2 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen.2 Die Gesamtkosten allein für Rückenschmerzen werden in der Schweiz auf bis zu 6,7 Milliarden Franken pro Jahr geschätzt.3 Ein besonderes Problem stellt dabei die Entwicklung von akuten zu chronischen Rückenschmerzen mit Invaliditätsfolgen dar.

Angesichts der schwierigen Behandlung bestehender chronischer Schmerzen sollte dringend mehr in die Prävention investiert werden. Hierfür wurden aktuell Empfehlungen von der europäischen Schmerzgesellschaft EFIC für die Gesundheitspolitik formuliert.4

Chronischer Schmerz als biopsychosoziale Erkrankung

Mit der neu eingeführten Definition von chronischem Schmerz in die ICD-11 öffnen sich neue Wege für die Integration einer umfassenden Prävention chronischer Schmerzen in die Gesellschaft mit konkreten Anleitungen für die Umsetzung in der Praxis.1,5 Dabei werden chronische Schmerzen erstmalig auf Basis des biopsychosozialen Modells international als Erkrankung anerkannt. Das biopsychosoziale Modell berücksichtigt die Interaktion von verschiedenen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren in der Entstehung chronischer Schmerzen. Dabei nehmen Schmerzen selbst auch Einfluss auf die biologische, psychische und soziale Situation eines Individuums.6 Diese reziproken Einflüsse und die daraus entstehenden Auswirkungen sind sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft relevant und müssen in die Behandlung und Prävention chronischer Schmerzen mit einbezogen werden.7

Auf biologischer Ebene spielen neben Art und Ausmass einer Schädigung auch Genetik, Alter, Geschlecht und aktuelle körperliche Verfassung für schmerzphysiologische Reaktionen eine Rolle. Diese interferieren mit früheren Schmerzerfahrungen («pain prone»), Depression, Angst, katastrophisierendem Denken, wenig Selbstwirksamkeit oder bestimmten Verhaltensmustern wie Angstvermeidungsverhalten oder Verausgabungstendenz («action prone»), um einzelne psychologische Faktoren zu nennen. Gleichzeitig sind bestehende oder durch die Erkrankung mitausgelöste soziale Faktoren (wie z.B. finanzielle, familiäre oder berufliche Probleme) Risikofaktoren für die Entstehung von chronischem Schmerz.

Im Gegensatz zu den «red flags» als biologischen Warnzeichen für akuten medizinischen Handlungsbedarf werden psychosoziale Risikofaktoren in der Literatur allgemein als «yellow flags» bezeichnet und neuerdings ergänzt durch «blue flags» als spezifische arbeitsplatzbezogene Risikofaktoren, «black flags» als ausgleichsbezogene Faktoren wie rechtliche Streitigkeiten oder die Versicherungssituation und «white flags» als soziokulturell bezogene Faktoren.8

Die wissenschaftliche Grundlagenforschung zu neuronaler Plastizität bestätigt, dass Interaktionen von Emotionen und Schmerzerfahrung bereits innerhalb von drei Monaten über eine Veränderung der synaptischen Verschaltungen im Gehirn zu einer zentralen Sensitivierung mit erhöhter Empfindlichkeit gegenüber Schmerz und anderen Reizen führen (Abb.1).9 Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass Schmerzen, die länger als drei Monate bestehen, im Sinne einer Erkrankung des zentralen Nervensystems in der ICD-11 als chronische Schmerzen klassifiziert werden. Im Gegensatz zu akuten Schmerzen fungieren sie nicht mehr als Warnsignal, sondern haben einen eigenen Krankheitswert.

Konsequenterweise muss für die Therapie der Fokus weg von einer lokalisierten unimodalen hin zu einer ganzheitlichen multimodalen Therapie verschoben werden. Leider ist dieser Therapieansatz in der Schweiz immer noch wenig verbreitet, beziehungsweise sind das Verständnis und die Akzeptanz sowohl von Patient:innen als auch von Behandelnden, Versicherungen und Arbeitgebern eher gering. Um Kostengutsprachen für eine ambulante oder stationäre multimodale Schmerztherapie zu bekommen, wird oft gefordert, dass vorher einzelne Therapien unimodal bereits erfolglos durchgeführt wurden. Somit erhalten Patient:innen solche Therapien in der Regel viel zu spät, oft erst nach mehreren Jahren.

Oft konsultieren Betroffene nach erfolgten Abklärungen weitere Fachspezialisten – unkoordiniert und hintereinander. Dies geschieht, wenn initial keine befriedigende Erklärung oder Therapie gefunden wurde und führt zu dem bei chronischen Schmerzpatient:innen bekannten Phänomen des «doctor hopping». Es liegt zwar auf der Hand, dass die professionelle Begleitung von Schmerzpatient:innen in einem koordinierten Netzwerk bzw. Versorgungsmodell und unter verstärkter Involvierung der Patient:innen weniger Kosten verursacht und bessere therapeutische Resultate bringt. Daten hierzu gibt es allerdings kaum.8

So könnte eine angemessene, individuell angepasste multimodale Schmerztherapie in den meisten Fällen mit den Möglichkeiten der Grundversorgung ambulant abgefangen werden, wenn diese entsprechend politisch gestärkt wird. Eine frühzeitige multimodale Schmerztherapie kann wesentlich zur Prävention schwerer Schmerzchronifizierung beitragen und damit die Patient:innen-Last auf den Spezialzentren (und die Gesellschaft) reduzieren helfen.

Das von der Gesundheitsförderung Schweiz unterstützte Projekt PrePaC (Prevention of Pain Chronification) greift einige dieser Aspekte auf, um die Prävention chronischer Schmerzen in die Gesellschaft und in die medizinische Versorgung zu integrieren.

Das Projekt PrePaC

Die Vision des Projektes ist, Patient:innen mit Schmerzen durch frühe Intervention mit Edukation und Koordination der Behandlungen vor einer Chronifizierung zu bewahren und so früh wie möglich in den Arbeitsplatz bzw. ins Sozialleben zu reintegrieren. Hierzu soll auf gesellschaftlicher Ebene ein Bewusstsein für das Thema chronischer Schmerz in einem biopsychosozialen Kontext geschaffen und Massnahmen zur Prävention von chronischen Schmerzen etabliert werden. Auf dieser Basis wird ein innovatives Netzwerk zur integrierten Versorgung von Patient:innen mit anhaltenden Schmerzen aufgebaut und für Patient:innen in einem Gesundheitspfad eine frühere multimodale Therapie mit sozialer Reintegration angestrebt ( www.prepac.ch ).

Prävention chronischer Schmerzen

Prävention ist nur möglich, wenn Schmerz im gesamtgesellschaftlichen Kontext untersucht, verstanden und gesehen wird. Denn frühzeitig psychosoziale Belastungsfaktoren und weitere Risiken für die Entwicklung chronischer Schmerzen zu erkennen, ist essenziell, um eine Chronifizierung zu verhindern und betroffene Patient:innen frühzeitig wieder in ein an ihre Erkrankung angepasstes Arbeitsumfeld integrieren zu können. Die Vereinheitlichung der Schmerzdiagnosen in der ICD-11 ermöglicht nicht nur, verbesserte und anerkannte Behandlungsrichtlinien zu erarbeiten, sondern auch präventiv gezielte Gesundheitspfade zu erstellen.

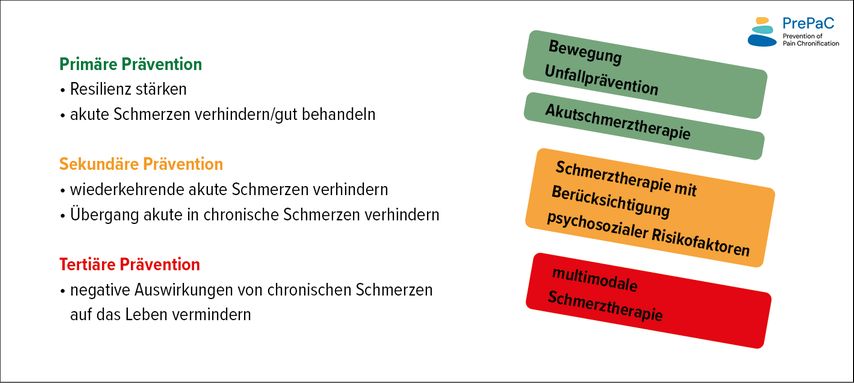

Da chronische Schmerzen bisher als Erkrankung kaum beachtet wurden, gibt es wenig Literatur zur Prävention. Diese wurde im Rahmen eines Global Year for the Prevention of Pain von der IASP 2020 in verschiedenen Fact Sheets aufgearbeitet und zusammengestellt.10 Darauf beruht auch das Modell, wie die klassische Einteilung von primärer, sekundärer und tertiärer Prävention auf die Prävention chronischer Schmerzen übertragen werden kann (Abb.2).11

Primärprävention

Die Grundlage der primären Schmerzprävention bilden allgemeine Massnahmen zur Stärkung der Gesundheit. Dazu zählen Empfehlungen zu regelmässiger körperlicher Bewegung und gesunder Körperhaltung, einer gesunden Ernährung und ausgeglichenen Körpergewichtsbilanz, zur Verringerung eines ungesunden Lebensstils inklusive Reduktion von Suchtmitteln und eines angemessenen Stressmanagements.12 Mittels der Primärprävention sollen zudem akute Schmerzen vermieden oder direkt so behandelt werden, dass sie kontrolliert sind und innerhalb weniger Tage besser werden und verschwinden. Den möglichen ursächlichen Krankheitsfaktoren soll vor ihrer Entstehung entgegengewirkt werden, wie zum Beispiel mit Unfallprävention, allgemeiner Stärkung der Resilienz, aber auch Sensibilisierung auf Risikofaktoren für chronische Schmerzentwicklung.

Sekundärprävention

Die Sekundärprävention hat zum Ziel, den Übergang von anhaltenden akuten in chronische Schmerzen vorzubeugen, indem Risikofaktoren für eine Chronifizierung erkannt und rechtzeitig in der Behandlung mitberücksichtigt werden. Dafür sollten Schmerzspezialisten in die Behandlung einbezogen werden (z.B. über die SPS oder SSIPM). Nach drei Monaten anhaltender Schmerzen werden eine interdisziplinäre Evaluation und multimodale Schmerztherapie empfohlen.

Tertiärprävention

Die Massnahmen in der Tertiärprävention beinhalten die Verringerung von Folgen chronischer Schmerzen wie zum Beispiel dem kompletten sozialen Rückzug oder Schmerzmittelabhängigkeit.7 Dabei sind die Grundsätze einer adäquaten biopsychosozialen Schmerztherapie ein suffizientes Schmerzmanagement und der Wiederaufbau oder Erhalt der Funktionalität. Gleichzeitig sollen die physische, psychische und soziale Verfassung von Patient:innen ausbalanciert und verbessert sowie der Schmerzmittelgebrauch (insbesondere von Opioiden) reduziert werden.13 Dies ist nur im Rahmen einer interprofessionellen multimodalen Schmerztherapie möglich, die in einem ambulanten Programm oder auch stationär erfolgen kann.14

Der Gesundheitspfad

Das Konzept des Gesundheitspfads berücksichtigt den biopsychosozialen Ansatz und fördert die Entwicklung und Etablierung von präventiven Angeboten für Menschen mit Erkrankungen oder einem erhöhten Erkrankungsrisiko entlang der gesamten Versorgungskette. Ziel ist es, Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen zu vernetzen, um präventive Massnahmen systematischer in bestehende Behandlungs- und Beratungsangebote zu integrieren.15

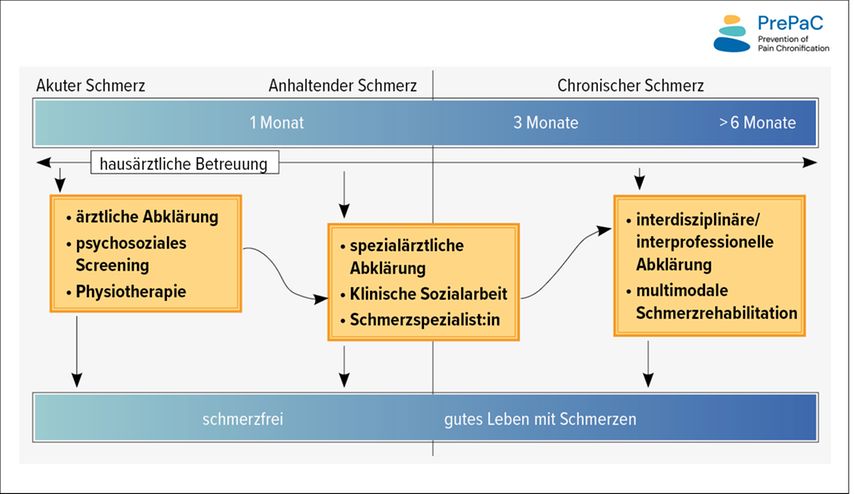

Als Basis für die Entwicklung eines Gesundheitspfades für muskuloskelettale Schmerzen wurde für das Projekt PrePaC eine aktuelle Schweizer Richtlinie – «Guidelines für Grundversorgende: Lumbale Rückenschmerzen»16 –, die sich an mehreren internationalen Richtlinien orientiert, gewählt (Abb.3).

Der Gesundheitspfad kann bei jedem akuten Schmerzereignis oder neu auftretenden Schmerzen, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen, Orientierung bieten für die Begleitung von Menschen mit anhaltenden Schmerzen. Nach Ausschluss ernsthafter somatischer Ursachen («red flags») ist dabei am besten bereits am selben Tag eine physiotherapeutische Untersuchung und Instruktion vorgesehen. Es wird empfohlen, psychosoziale Risikofaktoren bereits ab Beginn der Schmerzen bzw. ab vier Wochen Schmerzdauer und/oder bei nicht ausreichendem Therapieerfolg auch während des Verlaufs der Behandlung zu erheben. Für das Screening wurden als Instrument das STarT-MSK-Tool für muskuloskelettale Schmerzen sowie der Ultra-Kurz-Screening-Fragebogen (UKS) übernommen (s. «Nützliche Links»). Diese Fragebögen erfassen die Ausbreitung und Intensität der Schmerzen und die beteiligten psychosozialen Risikofaktoren, die nach einem Monat anhaltender Schmerzen von einem Schmerzspezialisten/einer Schmerzspezialistin beurteilt werden sollten. Entsprechend sollten direkt eine soziale und/oder psychologische Beratung erfolgen. Eine interdisziplinäre Abklärung und Indikationsstellung für eine multimodale Schmerztherapie sollte spätestens nach drei Monaten anhaltender Schmerzen eingeleitet werden. Dabei muss insbesondere bei zuvor arbeitstätigen Patient:innen, die noch krankgeschrieben sind, die soziale Beratung integraler Bestandteil der Therapie sein. Je länger eine Person nicht arbeitstätig ist, umso schwerer wird ein Wiedereinstieg und umso stärker werden schlechte Selbstwertgefühle, Depression, der Verlust von Fähigkeiten und das Gefühl der Einschränkung und damit letztendlich auch die Schmerzen.17

Der Gesundheitspfad wird aktuell über das Projekt PrePaC im Inselspital Bern für muskuloskelettale Schmerzen umgesetzt (Abb.3), kann aber genauso auf andere Schmerzformen, Regionen und Gesundheitsversorger übertragen werden. Das Besondere an der Umsetzung des Berner Gesundheitspfades im Rahmen des Projekt PrePaC ist die Möglichkeit, dass

-

in der Akutsituation bereits am Tag der Abklärung auf der Notfallstation eine physiotherapeutische Untersuchung und Beratung erfolgen können,

-

nach einem Monat eine sozialmedizinische Sprechstunde unter Beteiligung einer Sozialarbeiterin ermöglicht wird,

-

nach drei Monaten die bereits etablierte interdisziplinäre Schmerzsprechstunde für die Evaluation einer multimodalen Schmerztherapie genutzt werden kann,

-

die psychosomatische Medizin eine ausgewiesene Expertise sowohl in der ambulanten als auch stationären multimodalen Schmerztherapie hat.

Eine häufige erste Anlaufstelle bei Schmerzen sind Hausärzt:innen.18 Somit können sie eine wichtige Stellung in der Initiation und Umsetzung eines ganzheitlichen, dem biopsychosozialen Ansatz entsprechenden Gesundheitspfades für die Prävention von chronischen Schmerzen einnehmen.

Neue Wege in der Prävention chronischer Schmerzen für die Praxis

Die Prävention und Behandlung chronischer Schmerzen haben sich auf Basis der körperlichen Faktoren zunächst vor allem mit der Berücksichtigung psychologischer Faktoren im Gesundheitssystem weiterentwickelt. Die sozialen Faktoren wurden im Sozialsystem in einer Parallelwelt für die Bedeutung in der Krankheitsentstehung vernachlässigt. Um neue Wege in der Prävention einzuschlagen, muss die Klinische Soziale Arbeit in die Behandlung von anhaltenden akuten Schmerzen miteinbezogen werden.

Zusammengefasst beinhalten neue Wege für die Prävention in der Schweiz

-

den Aufbau eines Gesundheitspfades mit

-

früher Physiotherapie

-

Integration von Sozialer Arbeit, insbesondere bei längerer Arbeitsunfähigkeit

-

standardisiertem Screening psychosozialer Risikofaktoren

-

rechtzeitigem Angebot einer ambulanten oder stationären multimodalen Schmerztherapie

-

-

den Aufbau von Netzwerken und Case Management

-

den Einbezug der Patientensicht, Partizipation

-

die einheitliche Fortbildung für Schmerzmedizinpolitische Aktivität zur Umsetzung der präventiven Massnahmen

Die Plattform «Societal Impact of Pain» (SIP) ist eine Partnerschaft verschiedener Interessengruppen unter der Leitung der European Pain Federation EFIC und der Pain Alliance Europe (PAE), deren Ziel es ist, das Bewusstsein für Schmerzen zu schärfen und die Schmerzpolitik zu verändern.4

Für die Prävention ist es notwendig, ein Bewusstsein und Verständnis für Schmerz als chronische Erkrankung in der Gesellschaft und Politik zu entwickeln, um früh eine integrative Versorgung mit Schmerzspezialist:innen zu erreichen. In der Schweiz sind die Fachgesellschaften Swiss Pain Society (SPS) und Swiss Society for Interventional Pain Management (SSIPM) in der Verantwortung, darüber zu informieren und dafür zusammenzuarbeiten.

Im Allgemeinen ist Schmerz ein facettenreiches und faszinierendes Phänomen, das wir Menschen zum Überleben brauchen, das aber auch das Leben zur Hölle machen kann. Es ist für Patient:innen wie auch für die Behandelnden und die gesamte Gesellschaft eine Kunst und Herausforderung, zu lernen, mit Schmerz adäquat umzugehen.

Interessenkonflikt:

Konrad Streitberger ist Leiter des Projekts Prevention of Pain Chronification (PrePaC), das in Zusammenarbeit mit der Projektförderung Prävention in der Gesundheitsversorgung von Gesundheitsförderung Schweiz durchgeführt wird ( https://gesundheitsfoerderung.ch ).

Literatur:

1 Cohen SP et al.: Chronic pain: an update on burden, best practices, and new advances. Lancet 2021; 397: 2082-97 2 Breivik H et al.: Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006; 10: 287-333 3 Wieser S et al.: Cost of low back pain in Switzerland in 2005. Eur J Health Econ 2011: 12: 455-67 4 European Pain Federation EFIC and Pain Alliance Europe (PAE): SIP position paper on preventive healthcare for chronic pain. 2025. https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2025/07/SIP-Position-Paper-on-Preventive-Healthcare-for-Chronic-Pain-2025.pdf ; zuletzt aufgerufen am 28.8.2025 5 Treede RD et al.: Chronic pain as a symptom or a disease: the IASP Classification of Chronic Pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). Pain 2019; 160: 19 6 Nicholas MK: The biopsychosocial model of pain 40 years on: time for a reappraisal? Pain 2022; 163: 3 7 Andrejeva N et al.: Psychosoziale Faktoren in der Prävention von Schmerz. Schmerz 2021; 35: 21-9 8 Kaiser U et al.: Vermeidung chronischer Schmerzen in der deutschen Gesundheitsversorgung. Schmerz 2021; 35: 45-52 9 Fitzcharles MA et al.: Nociplastic pain: towards an understanding of prevalent pain conditions. Lancet 2021; 397: 2098-110 10 International Association for the Study of Pain (IASP): Preventing pain: an introduction. https://www.iasp-pain.org/resources/fact-sheets/preventing-pain-an-introduction/ ; zuletzt aufgerufen am 27.8.2025 11 International Association for the Study of Pain (IASP): Schmerzprävention: Eine Einführung. https://iaspfiles.s3.amazonaws.com/production/public/GY%202020%20Fact%20Sheet%201%20German.pdf ; zuletzt aufgerufen am 27.8.2025 12 Fisher E, Eccleston C: Psychologische Aspekte der Schmerzprävention. Schmerz 2023; 37: 47-54 13 Ernstzen DV et al.: Synthesis of clinical practice guideline recommendations for the pri-mary health care of chronic musculoskeletal pain. J Eval Clin Pract 2022; 28: 454-67 14 Manigold T et al.: Multiprofessioneller Behandlungsansatz bei chronischen Rückenschmerzen. Z Rheumatol 2022; 82: 31-7 15 Gesundheitsförderung Schweiz: Prävention in der Gesundheitsversorgung. https://gesundheitsfoerderung.ch/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/projektfoerderung/grundlagen/pgv ; zuletzt aufgerufen am 27.8.2025 16 Giani A et al.: Guidelines für Grundversorgende: Lumbale Rücken-schmerzen. Prim Hosp Care 2020; https://doi.emh.ch/phc-d.2020.10152 ; zuletzt aufgerufen am 27.8.2025 17Salduker S et al.: Practical approach to a patient with chronic pain of uncertain etiology in primary care. J Pain Res 2019; 12: 2651-62 18 Poß-Doering R et al.: Hausärztliche Versorgung von Patient:innen mit chronischen nicht-tumorbedingten Schmerzen: ein Rapid Review im Rahmen des RELIEF-Projekts. Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes 2024; 185: 1-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Drogen und Anabolika: vom Sportplatz auf die Intensivstation

Anabolika und Drogen sind im Sport verboten. Athlet:innen nehmen dennoch immer wieder solche Substanzen ein – und riskieren neben Disziplinarverfahren vor allem auch ihre Gesundheit oder ...

Screening psychosozialer Faktoren in der Schmerzmedizin

Psychosoziale Faktoren beeinflussen in Interaktion mit biologischen Faktoren die Entstehung, Chronifizierung und Aufrechterhaltung von Schmerzen und sollten deshalb frühzeitig erfasst ...

Herpes zoster im Gesicht

Während ein Herpes zoster im Bereich des Thorax meist gut hausärztlich behandelt werden kann, empfiehlt sich bei einem Auftreten im Kopf-Hals-Bereich meist die interdisziplinäre ...