Neue Empfehlungen für die Behandlung von akuten Atemwegsinfektionen im ambulanten Bereich

Bericht: Dr. med. Sabina Ludin

Chefredaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie (SSI) hat neue Leitlinien zur Behandlung der akuten Atemwegsinfektionen im ambulanten Bereich erarbeitet.1 Noch bevor die Guidelines auf der Website der SSI aufgeschaltet wurden, hat sie Prof. Dr. med. Noémie Boillat Blanco, PhD, Leitende Ärztin, Klinik für Infektiologie am Universitätsspital Lausanne CHUV, am Frühjahrskongress der SGAIM vorgestellt.

Keypoints

-

Vor jeder antibiotischen oder antiviralen Therapie sollte ein Labortest gemacht werden.

-

Für die Entscheidung, ob Antibiotika verordnet werden sollen, werden das CRP oder das Procalcitonin empfohlen.

-

Falls bei akuten Atemwegsinfektionen im ambulanten Bereich eine antibiotische Therapie nötig ist, ist Amoxicillin das Mittel der Wahl.

-

Baloxavir wird in der Grundversorgung nur für Grippepatient:innen mit einem sehr hohen Risiko für Komplikationen empfohlen.

Die neuen Leitlinien der SSI folgen nicht wie bisher einer Krankheit oder einem Erreger, sondern einem Syndrom (basierend auf den Symptomen der Patient:innen), da dies praxisnäher ist. Ausgehend von einer grippeähnlichen Erkrankung oder einer akuten Atemwegsinfektion gehen die Leitlinien ausführlich auf die Testung ein: Wann soll getestet werden? Welche Tests sollen durchgeführt werden? Bei der Therapie wird nun auch auf die symptomatischen Behandlungen eingegangen. Ausserdem wurde neu ein Kapitel über die Grippe ergänzt, das in den bisherigen Leitlinien fehlte. Es werden auch Probleme wie der übermässige Einsatz von Antibiotika und Tests (Stichwort «antimicrobial and diagnostic stewardship») in der Grundversorgung adressiert. Erarbeitet wurden die Leitlinien von einer interdisziplinären Expertengruppe aus Infektiolog:innen und Grundversorger:innen auf der Grundlage bereits bestehender Leitlinien von NICE, ESCMID, WHO, BIHAM und BAG. Anschliessend wurde der Entwurf durch mehrere Allgemeinmediziner:innen in Qualitätszirkeln kritisch überprüft.

Definition

«Wir sprechen heute nicht mehr von Lungenentzündung, sondern von einer akuten Atemwegsinfektion (‹acute respiratory infection›, ARI) oder einer grippeähnlichen Krankheit (‹influenza-like illness›, ILI)», sagte Boillat Blanco. Die Dauer beträgt in der Regel 10 Tage bis 3 Wochen und die hauptsächlichen Symptome sind Husten, Halsschmerzen, Fieber, Auswurf. Es kann auch zu Atemnot oder Beschwerden im Thoraxbereich kommen. Bei der Influenza stehen oft Fieber, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein im Vordergrund.

Red Flags

Die erste Frage, die sich bei Patient:innen mit ARI/ILI in der Praxis stellt, ist, ob sie ambulant behandelt werden können oder ins Spital eingewiesen werden müssen. Warnzeichen sind ein schlechter Allgemeinzustand, ein niedriger systolischer Blutdruck (<90mmHg; Hinweis auf Sepsis), eine Tachypnoe (≥30/min), eine Sauerstoffsättigung <92% (Patient:in benötigt Sauerstoff), Hämoptyse und Stridor. Die Empfehlungen gelten nicht für Patient:innen mit einem Risiko für einen schweren Verlauf. d.h. solche mit einer vorbestehenden schweren Lungenerkrankung, z.B. einer fortgeschrittenen COPD mit Sauerstoffabhängigkeit, und solche mit einer schweren Immunschwäche (HIV im Aids-Stadium, Neutropenie, Langzeitsteroidtherapie, Organtransplantierte).

Tests

«Die erste wichtige Botschaft ist: Wenn eine Behandlung mit Antibiotika oder antiviralen Medikamenten in Betracht gezogen wird, soll vor der Entscheidung immer ein Test durchgeführt werden. Man sollte sich nicht auf seinen klinischen Eindruck stützen», betonte Boillat Blanco. Ein Röntgen wird nicht routinemässig empfohlen, da Sensitivität und Spezifität für die Entdeckung von Infiltraten nicht besonders hoch sind.2 Besser schneidet hier der Ultraschall ab. Er könnte im ambulanten Bereich genutzt werden, um die Antibiotikatherapie zu steuern, wenn er von einer erfahrenen Person durchgeführt wird.3

Entzündungsmarker

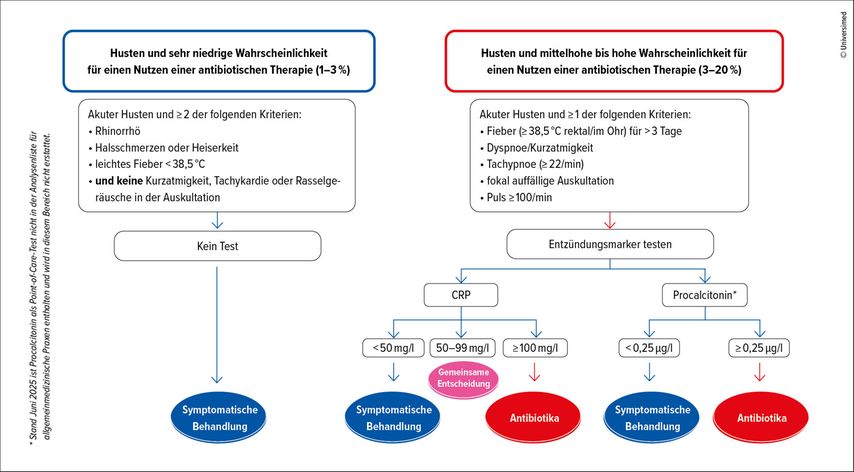

Die Entscheidung, ob im Hinblick auf eine allfällige antibiotische Therapie die Entzündungsmarker bestimmt werden sollen oder nicht, hängt von der Wahrscheinlichkeit eines Nutzens der antibiotischen Behandlung ab (Abb.1). Bei Patient:innen mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit von <1–3% wird die Bestimmung nicht empfohlen. In dieser Gruppe ist eine symptomatische Behandlung angezeigt (Abb.1). Die Bestimmung der Entzündungsmarker wird empfohlen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der/die Patient:in von einer Antibiotikatherapie profitieren wird, 3–20% beträgt.

Als Erstes sollte das CRP bestimmt werden: Liegt es unter 50mg/l, ist nur eine symptomatische Behandlung angezeigt. Liegt das CRP ≥100mg/l, wird eine antibiotische Therapie empfohlen. «Dazwischen gibt es die Grauzone mit Werten zwischen 50 und 99mg/l. Hier schlagen die Leitlinien eine gemeinsame Entscheidung der Ärztin/des Arztes mit den Betroffenen vor. Um diese gemeinsame Entscheidung zu erleichtern, wurde am Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM ein Instrument entwickelt, das zeigt, dass in dieser Gruppe von Patient:innen bei der Einnahme von Antibiotika zusätzlich 4 von 100 Personen eine Besserung des Hustens erfahren werden, und gleichzeitig zusätzlich 14 Personen Nebenwirkungen wie Durchfall, Erbrechen oder Hautausschlag haben werden», erklärte die Infektiologin (s. Kasten).

Ein weiterer Biomarker, der ebenfalls empfohlen wird, ist das Procalcitonin. Der Cut-off-Wert für eine antibiotische Therapie liegt bei ≥0,25μg/l. Liegt das Procalcitonin unter diesem Wert, wird nur eine symptomatische Behandlung empfohlen. Der Vorteil des Procalcitonins ist, dass es hier keinen Graubereich gibt. Allerdings wird mit Stand Juni 2025 das Procalcitonin als Point-of-Care-Test nicht erstattet.

Symptomatische Behandlung

«Auch wenn Sie den Patient:innen keine Antibiotika verschreiben, haben diese trotzdem Symptome, die sie zum Teil beeinträchtigen und teilweise lange anhalten. Der Husten dauert bei einer akuten Atemwegsinfektion durchschnittlich 16 Tage. Nach einem Monat hustet aber ein Viertel der Betroffenen immer noch, 15% haben noch Atemnot und 10% Auswurf», so Boillat Blanco. Gegen Fieber und Muskelschmerzen können NSAR eingesetzt werden. Bei den Antitussiva scheint Dextromethorphan den unproduktiven Husten zu verringern. Codein sollte hingegen nicht verschrieben werden, da es nicht wirksamer ist als Placebo und ein Abhängigkeitspotenzial hat. In Bezug auf die Phytotherapie gibt es Hinweise, dass eine Kombination aus Efeu und Thymian den Husten lindern können, und auch Honig reduziert die Atemwegssymptome. Für Echinacea hingegen gibt es keine dokumentierte Wirksamkeit. Acetylcystein hat einen gewissen mukolytischen Effekt. Bronchodilatatoren und Steroide werden nur für Patient:innen mit vorbestehender Lungenerkrankung empfohlen.

Antibiotische Behandlung

Wenn eine antibiotische Therapie empfohlen wird, ist die Erstlinientherapie für Patient:innen ohne chronische Herzinsuffizienz, neurologische Erkrankungen mit Schluckstörungen, schwere COPD, Bronchiektasen, Bettlägerigkeit oder PEG-Sonde Amoxicillin 3x 1g/d für 5 Tage oder für 3 Tage bei rascher klinischer Besserung. «Wir wissen, dass in der Schweiz sehr oft Co-Amoxicillin verschrieben wird. Hier besteht noch Verbesserungspotenzial. Amoxicillin deckt die Pneumokokken sehr gut ab. Also, lassen Sie das Co weg», ermutigte Boillat Blanco die Zuhörer:innen. Im Falle einer Allergie werden alternativ Doxycylin (2x 100mg/d), Clarithromycin (2x500mg/d) oder Azithromycin (1x 500mg/d) empfohlen.

Influenza und Covid-19

Bei Grippe und Covid-19 soll nur dann ein mikrobiologischer Test durchgeführt werden, wenn das Resultat einen Einfluss auf die Behandlung hätte. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die aktuelle Epidemiologie der Zirkulation dieser beiden Viren zu kennen. Das BAG veröffentlicht regelmässig die aktuellen Zahlen (s. Kasten). Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die antiviralen Behandlungen hauptsächlich gegen Grippe nur dann wirksam sind, wenn sie innerhalb von 48 Stunden Symptomdauer verabreicht werden. Das bedeutet, dass es sich nicht mehr lohnt, zu testen, wenn die 48 Stunden bereits überschritten sind. «Machen Sie also nur dann einen PCR-Test, wenn Sie an eine Behandlung denken, wenn es einen epidemiologischen Zusammenhang gibt, und behalten Sie immer im Hinterkopf, wie lange es dauern wird, bis Sie das Ergebnis erhalten», riet die Infektiologin.

Ein antivirales Mittel bei Influenza wird nur empfohlen, wenn der Symptombeginn weniger als 48 Stunden zurückliegt, und die Kosten werden von der Krankenkasse nur übernommen, wenn eine Zusatzversicherung vorhanden ist. Ausserdem ist der Nutzen im ambulanten Bereich sehr begrenzt. Falls trotzdem antiviral behandelt werden soll, wird für den ambulanten Bereich nur noch Baloxavir als Einzeldosisbehandlung empfohlen. «Bei Hochrisikopatient:innen könnte es das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt verringern, aber dafür gibt es sehr wenig Evidenz. Auf die Mortalität hat es keinen Effekt», so die Referentin. Angesichts der Tatsache, dass die derzeitigen Erkenntnisse nicht sehr fundiert sind, dass diese Behandlung in der Schweiz nicht erstattet wird und dass es in der Praxis schwierig ist, die Frist von 48 Stunden für den Beginn der Behandlung einzuhalten, empfiehlt die Expert:innengruppe die systematische Anwendung von Baloxavir bei ambulanten Hochrisikopatient:innen nicht und rät dazu, es nur bei Patient:innen mit sehr hohem Risiko (≥85 Jahre oder immunsupprimiert) einzusetzen. Für die 5-tägige Behandlung mit Oseltamivir gibt es Hinweise, dass sie die Dauer der Hospitalisation um einen Tag verkürzen könnte und vielleicht einen Mortalitätsvorteil für kritisch kranke Patient:innen auf der Intensivpflegestation hat.

Baloxavir als Einzeldosis und Oseltamivir für 10 Tage können auch als Chemoprophylaxe gegen die Grippe eingesetzt werden. Das relative Risiko wird dadurch um 5% reduziert, ohne jegliche Auswirkung auf die Sterblichkeit.

Nützliche Links

Quelle:

Frühjahrkongress der SGAIM, 21. bis 23. Mai 2025, Basel

Literatur:

1 Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie SSI: Akute Atemwegsinfektion und/oder grippeähnliche Erkrankung beim Erwachsenen. 2025. https://ssi.guidelines.ch/guideline/5082/de 2 Self WH et al.: High discordance of chest x-ray and computed tomography for detection of pulmonary opacities in ED patients: implications for diagnosing pneumonia. Am J Emerg Med 2013; 31: 401-5 3 Bessat C et al.: The potential clinical value of pairing procalcitonin and lung ultrasonography to guide antibiotic therapy in patients with community-acquired pneumonia: a narrative review. Expert Rev Respir Med 2023; 17: 919-27

Das könnte Sie auch interessieren:

Polymyalgia rheumatica – Was suchen? Wie behandeln?

Die Polymyalgia rheumatica (PMR) gehört zu den häufigsten autoimmunen/entzündlichen rheumatischen Erkrankungen im Alter von >50 Jahren mit einer Inzidenz von 111/100000 Personen.1,2 ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...

Gesundheitsbelastungen und Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit

Schicht- und Nachtarbeit führen durch Schlafverlust und zirkadiane Desynchronisation zu einem erhöhten Risiko für vielfältige Gesundheitsprobleme. Dazu gehören verbreitete somatische ...