Geriatrie-Assessment in der Praxis

Bericht:

Dr. med. Sabina Ludin

Chefredaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im Praxisalltag kann es für Hausärzt:innen mitunter schwierig sein, abzuschätzen, wie gut ihre älteren Patient:innen im Alltag noch funktionieren. Oft gibt erst die Fahreignungsprüfung Anlass zu einer Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten. Dr. med. Jan Kuchynka, Chefarzt der Geriatrie am Kantonsspital Schaffhausen, erklärte am Frühjahrskongress der SGAIM, dass ein geriatrisches Assessment in der Praxis nicht aufwendig sein muss und dass es sich lohnt, das Thema rechtzeitig anzugehen.

Das Assessment ist sicher nicht die spannendste Angelegenheit, aber es ist etwas sehr Zentrales. Es geht darum, einen älteren Menschen in seinen verschiedenen Problemen, die er hat, erfassen zu können, um ihn gut behandeln zu können», sagte Kuchynka. Vor allem Probleme, die die Autonomie und Selbstständigkeit der Patient:innen bedrohen können, gelte es frühzeitig zu erfassen.

Bereits in den 1960er-Jahren hat der Geriater Bernard Isaacs die sog. «Geriatric Giants» formuliert, die wichtigsten Kategorien von Beeinträchtigungen, die mit dem Alterungsprozess zusammenhängen. Es sind dies: Demenz, Immobilität, Stürze und Inkontinenz. Kuchynka ergänzte mit Depression, Malnutrition und Polypharmazie drei weitere Themen, die den Geriater im Alltag oft beschäftigen. «Die Demenz steht in der Liste an erster Stelle, weil die kognitive Störung eine der grössten Bedrohungen im Leben eines Menschen ist», sagte er. Die Kognition steht deshalb auch zuoberst auf der Liste der Funktionen, die die Hausärztin/der Hausarzt im Auge behalten sollte. Weiter gehören zu dieser Liste: Gehör, Visus, Gemütszustand inkl. Schlaf, Mobilität, Ernährungszustand, Medikation, Selbstständigkeit (Aktivitäten des täglichen Lebens, ADL und IADL) sowie soziale Kontextfaktoren. «Das ist viel und hört sich vielleicht nach einem halben Nachmittag und nicht nach einigen wenigen Fragen an, die in der Sprechstunde gestellt werden können. Wir können das Ganze aber auf einige zentrale Elemente reduzieren, die es Ihnen ermöglichen, möglichst schnell einen Eindruck davon zu gewinnen, wo es Probleme gibt, die angegangen oder beobachtet werden müssen», so der Geriater.

Kognition

Kuchynka schickte voraus, dass er von Mini-Mental-Status- und ähnlichen Tests nicht so viel hält, weil sie ihre Limitationen haben. Das Resultat hängt beispielsweise stark von der Vorbildung und auch von der Tagesform der Proband:innen ab.

Neben der Anamnese ist die Fremdanamnese ein sehr wichtiges Element. Etwa die Hälfte der Patient:innen ist anosognostisch, merkt also selber nicht, dass sie Probleme hat. «Ich glaube deshalb, dass die Fremdanamnese die wertvollste Massnahme ist», betonte Kuchynka. Wesentliche Informationen liefern einige gezielte Fragen zum Alltag: Nimmt die Person die Medikamente regelmässig ein? Erinnert sie sich an Arzt- oder Coiffeurtermine? Ist sie ordentlich angezogen? Sieht die Wohnung vernünftig aus? Kocht sie selber, kann sie noch selber einkaufen gehen und die Einzahlungen machen? Dies sei alles viel wichtiger, als zu wissen, ob heute Mittwoch oder Donnerstag sei. Zusätzlich empfiehlt Kuchynka, das Gedächtnis mit drei Wörtern, die sich die Person merken soll, und die exekutiven Funktionen mit dem Uhrentest zu untersuchen. Das sei in der Praxis ausreichend.

Ein sehr nützliches Instrument für die ärztliche Routineuntersuchung ist das Screening-Tool BrainCheck, das an der Memory Clinic Basel entwickelt wurde. Der BrainCheck umfasst drei Fragen für den Patienten/die Patientin, sieben Fragen für Angehörige zur Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit des/der Betroffenen sowie einen Uhrentest. Die Testunterlagen stehen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch als Papier- und Online-Version kostenlos zur Verfügung.

Affektiver Zustand

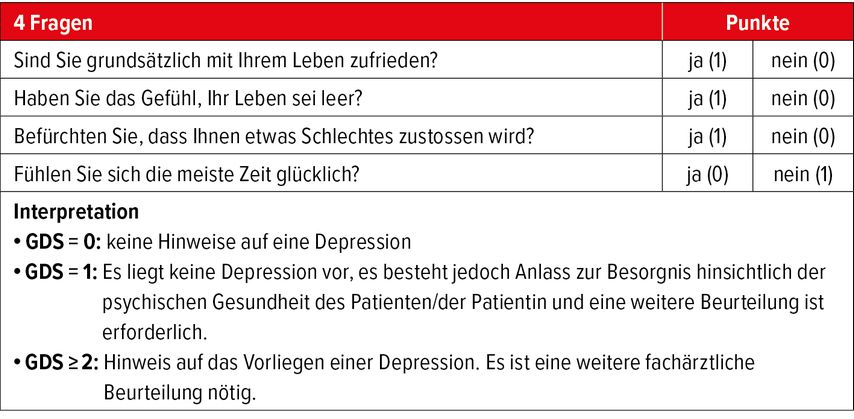

Viele Menschen sind im Alter einsam und affektiv angeschlagen. Es lohnt sich deshalb, die Kurzform der Geriatric Depression Scale abzufragen. Der Test umfasst vier Fragen, ist schnell gemacht und hat doch eine hohe Sensitivität (Tab.1). «Ich frage auch immer nach, wie gut die Person schläft. Die Prävalenz von Schlafstörungen ist sehr hoch, und wir staunen immer wieder, wie oft die Patient:innen die Probleme nicht spontan erwähnen», so der Referent.

Mobilität

Ein weiterer zentraler Punkt neben der Demenz ist die Mobilität. Die wichtigsten Fragen sind: Wie mobil sind Sie? Gehen Sie mit einem Hilfsmittel? Wie weit können Sie gehen? Gehen Sie noch selber einkaufen? Haben Sie Treppen zu Hause etc.? Sind Sie schon gestürzt? Ein Sturz ist ein sehr wichtiger Indikator für erneute Stürze. Oft ist der Sturz die Spitze des Eisbergs, hinter der sich kognitive Störungen, internistische oder neurologische Probleme verbergen. «Deshalb ist es wichtig, genau hinzuschauen, wenn jemand stürzt», betonte Kuchynka. «In diesem Zusammenhang ist die Muskelkraft zentral. Die Muskulatur ist das Gold des Alters.» Ein einfacher Test, der repräsentativ für den ganzen Körper ist, ist die Messung der Handkraft mit einem Dynamometer (Handgrip). Eine gute Auskunft über die Muskelkraft erhält man auch, wenn man die Patient:innen auffordert, sich vom Stuhl zu erheben, ohne sich dabei abzustützen.

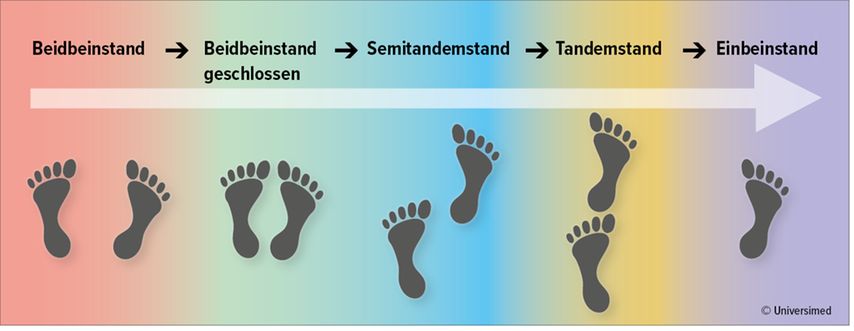

Die Balance lässt sich mit dem Tandemtest einfach und schnell testen. Vom Beidbeinstand geht es über den geschlossenen Beidbeinstand, den Semitandemstand und den Tandemstand zum Einbeinstand, wobei jede Position 10 Sekunden lang gehalten werden soll (Abb.1). Auch der «Timed up and go»-Test, bei dem die Person von einem Stuhl aufstehen und 3m geradeaus und wieder zurück gehen muss, gibt rasch Aufschluss über die Mobilität. Braucht die Person dafür 10–20sec, liegt bereit eine leichte Beeinträchtigung vor, ab 15sec steigt das Sturzrisiko und wenn die Person mehr als 20sec braucht, sollte die Mobilität genauer abgeklärt werden.

Abb. 1: Untersuchung der Balance. Jede Position soll 10 Sekunden lang gehalten werden (adaptiert nach Streckmann F, Balke M: Bewegungstherapie bei Polyneuropathie. DGNeurologie 2018; 1: 47-57)

Ernährungszustand

Ein schlechter Ernährungszustand kann nicht nur den körperlichen, sondern auch den kognitiven Abbau beschleunigen. «Wir sehen nicht selten, dass Patient:innen mit Demenz, die allein leben und sich schlecht ernähren, kognitiv sehr viel schneller schlechter werden, als wir es erwarten würden. Wenn wir dann intervenieren, stabilisiert sich die Situation nicht selten und wird sogar wieder besser. Eine ausgewogene Ernährung ist extrem wichtig», betonte der Geriater. «Ich frage die Patient:innen immer, ob sie Appetit haben, wie das Kauen und das Schlucken funktionieren, ob sie selber kochen oder ob ihnen jemand das Essen bringt, und ich kontrolliere regelmässig das Gewicht.» Tests wie das Mini-Nutritional Assessment seien in der Regel nicht nötig.

Polymedikation

Nicht selten sind Hospitalisationen im Alter auf eine Medikamentennebenwirkung zurückzuführen, wie z.B. Stürze aufgrund einer orthostatischen Hypotonie bei zu hoch dosierter antihypertensiver Medikation. «Es ist wichtig, dass Sie den Blutdruck nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen messen. Ich habe bei alten Menschen mehr Angst vor einem niedrigen als vor einem hohen Blutdruck», sagte Kuchynka. Der Bedarf an Antihypertensiva nehme über die Jahre nicht selten ab, weshalb es sich lohne, mindestens zweimal im Jahr zu überlegen, ob die Medikation noch passt. Auch Anticholinergika und anticholinerg wirkende Substanzen sowie Neuroleptika sind im Alter besonders problematisch. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang die Priscus- und die Beers-Liste, in denen die im Alter ungeeigneten Medikamente aufgelistet sind.

Fazit

Die Geriatrie ist ein komplexes, herausforderndes Gebiet. Die Hausarztmedizin nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Mit wenigen kurzen Tests und Fragen können Einschränkungen in der Kognition und Mobilität frühzeitig erkannt werden. «Ich möchte Sie ermuntern, diese Fragen ab und zu einmal zu evaluieren, sich sanft an das Thema heranzubewegen und nicht zu warten, bis die Fahreignungsprüfung ansteht», schloss Kuchynka.

Quelle:

Frühjahrskongress der SGAIM, 21. bis 23. Mai 2025, Basel

Das könnte Sie auch interessieren:

Polymyalgia rheumatica – Was suchen? Wie behandeln?

Die Polymyalgia rheumatica (PMR) gehört zu den häufigsten autoimmunen/entzündlichen rheumatischen Erkrankungen im Alter von >50 Jahren mit einer Inzidenz von 111/100000 Personen.1,2 ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...

Gesundheitsbelastungen und Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit

Schicht- und Nachtarbeit führen durch Schlafverlust und zirkadiane Desynchronisation zu einem erhöhten Risiko für vielfältige Gesundheitsprobleme. Dazu gehören verbreitete somatische ...