So beeinflusst die Menopause rheumatische Erkrankungen

Bericht:

Mag. pharm. Irene Senn

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Menopause stellt für Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen eine besondere Herausforderung dar. Durch den Östrogenmangel kommt es nicht nur zu typischen Wechseljahresbeschwerden, sondern auch zu immunologischen Veränderungen, die den Verlauf von Autoimmunerkrankungen beeinflussen können. Dr. Bonnie L. Bermas (Dallas, USA) beleuchtete der RheumaPreg 2025 in Wien diese vielschichtigen Zusammenhänge und präsentierte praxisrelevante Entscheidungshilfen.

Die Menopause geht mit tiefgreifenden immunologischen Veränderungen einher, die für Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen von besonderer Bedeutung sind, begann Bermas ihren Vortrag. Es kommt zu einer verstärkten Produktion proinflammatorischer Zytokine (IL-1, IL-6, IL-17A, TNF-α), einer verminderten B-Zell-Aktivität, einer verstärkten Th1-Antwort sowie einer erhöhten zytotoxischen NK-Zell-Aktivität.

Diese immunologischen Verschiebungen beeinflussen den Verlauf rheumatischer Erkrankungen unterschiedlich: Bei rheumatoider Arthritis (RA) steigt das Erkrankungsrisiko nach der Menopause, mit einem Frauen-Männer-Verhältnis von 3:1, und die Erkrankung verläuft tendenziell schwerer. Anders verhält es sich beim systemischen Lupus erythematodes (SLE): Bricht die Erkrankung erst nach dem 50. Lebensjahr aus (etwa 20% der SLE-Fälle), sind weniger Frauen betroffen (Verhältnis 4:1 im Vergleich zu 9:1 während der reproduktiven Jahre) und der Krankheitsverlauf ist meist milder mit geringerer Organbeteiligung, erläuterte Bermas weiter.

Vorzeitige Ovarialinsuffizienz: Cyclophosphamid als Hauptrisikofaktor

Ein zentrales Problem in der rheumatologischen Praxis ist die vorzeitige Ovarialinsuffizienz (POI), definiert als Verlust der Menstruation vor dem 40. Lebensjahr. Die Daten der LUMINA-Kohorte zeigen eine POI-Rate von 11,7% bei SLE-Patientinnen gegenüber nur 4% in der Allgemeinbevölkerung.1 Als Hauptrisikofaktor identifizierte die Studie die Cyclophosphamid(CYC)-Exposition, aber auch hohe Krankheitsaktivität, texanisch-hispanische Ethnizität sowie ein höheres Alter bei der Diagnose waren wesentliche Prädiktoren.

„Die gute Nachricht ist, dass wir dank moderner Biologika heute deutlich seltener auf Cyclophosphamid zurückgreifen müssen“, betonte Bermas. Allerdings zeigen aktuelle Untersuchungen, dass auch die Grunderkrankung selbst die Ovarialreserve beeinträchtigen kann: Eine Querschnittsstudie mit 33 prämenopausalen SLE-Patientinnen ohne CYC-Exposition zeigte im Vergleich zu 33 altersgematchten Gesunden signifikant niedrigere Anti-Müller-Hormon-Werte (AMH) – einen wichtigen Marker für die Ovarialreserve.2

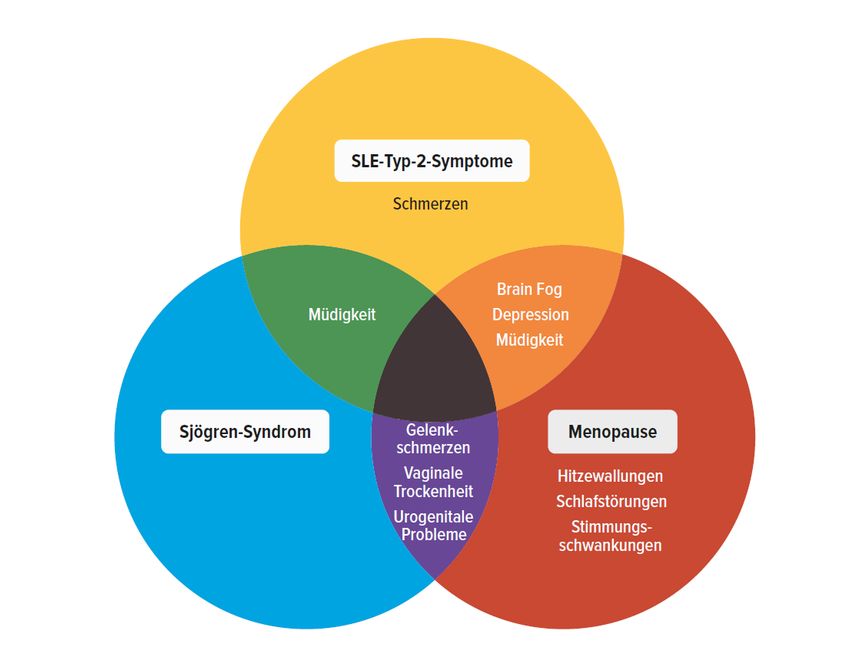

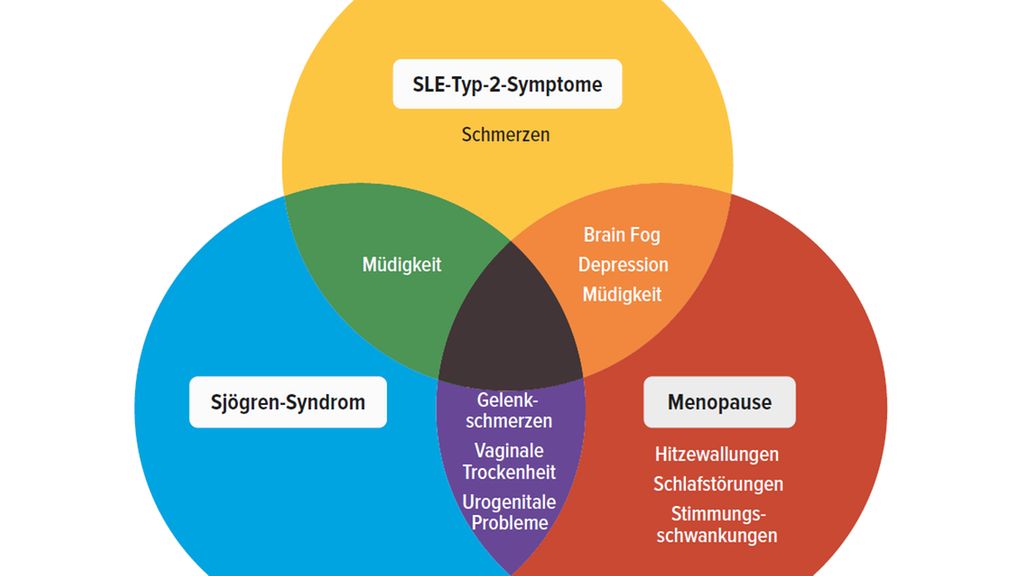

Bei der rheumatoiden Arthritis (RA) ist die Datenlage weniger eindeutig. Brouwer et al. (2013) verglichen 72 Frauen mit neu diagnostizierter RA (18–42 Jahre) und 509 Kontrollen. Zu Diagnosebeginn unterschieden sich die altersadjustierten AMH-Spiegel nicht signifikant (p=0,254); nach 6 Monaten sank das AMH in der RA-Gruppe, blieb aber weiter vergleichbar mit den Kontrollen.3 Eine spätere Studie von Eudy et al. (2019) verglich 75 Patientinnen mit 75 Kontrollen: Der mittlere AMH-Wert war bei RA-Patientinnen zwar insgesamt niedriger, die Reduktion lag jedoch in den meisten Fällen noch im klinischen Normbereich.4 Beide Arbeiten zeigen damit höchstens eine milde Beeinträchtigung der Ovarialreserve bei RA, so das Fazit von Bermas. Eine diagnostische Herausforderung stellt die Überlappung von Menopause- und Krankheitssymptomen dar. „Wenn eine 48-jährige Lupuspatientin über Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und diffuse Schmerzen klagt, müssen wir sehr genau differenzieren“, verdeutlichte Bermas die klinische Problematik. Depression, Schlafstörungen, kognitive Einschränkungen und Gelenkschmerzen können in der Menopause vorkommen und überschneiden sich mit den Symptomen eines Typ-2-Lupus. Auch mit dem Sjögren-Syndrom zeigen sich Überschneidungen (Abb. 1).

Abb. 1: Vergleich der Symptome und Überschneidungen bei Menopause und rheumatischen Erkrankungen (mod. nach B.L. Bermas)

Hormonersatztherapie: strenge Kriterien bei SLE

Die Entscheidung für oder gegen eine Hormonersatztherapie (HRT) bei Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen erfordert eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung. Die EULAR-Leitlinie empfiehlt eine HRT zur Linderung schwerer vasomotorischer Beschwerden bei SLE-Patientinnen mit stabiler, inaktiver Erkrankung und negativen Antiphospholipid-Antikörpern (aPL). Bei positivem aPL-Status sollte der Einsatz individuell und unter gründlicher Abwägung des Thromboserisikos geprüft werden.5

Die ACR-Guidelines von 2020 präzisieren diese Empfehlungen:6 Bei manifestem Antiphospholipid-Syndrom (APS) oder persistierenden aPL sollte auf eine HRT verzichtet werden. Waren aPL nur einmalig nachweisbar und sind aktuell negativ, kann eine HRT erwogen werden. Bei durchgehend negativen aPL und inaktivem SLE ist eine HRT möglich. Für die praktische Umsetzung präsentierte Bermas folgenden vereinfachten Entscheidungsalgorithmus: Könne die Frage „Sind Antiphospholipid-Syndrom (APS) bzw. hohe Krankheitsaktivität vorhanden?“ mit „Nein“ beantwortet werden, dann könne eine HRT in Erwägung gezogen werden. Wird die Frage mit „Ja“ beantwortet, sollte die Verordnung von Fezolinetant, SSRI/SNRI, Gabapentin oder Oxybutynin geprüft werden.

Alternative Therapieoptionen

Für Patientinnen, bei denen eine HRT kontraindiziert ist, stehen verschiedene nichthormonelle Alternativen zur Verfügung. Eine interessante Neuentwicklung ist Fezolinetant, ein oraler Neurokinin-3-Rezeptor-Antagonist. „Dieser Wirkstoff blockiert direkt die Temperaturregulation im Gehirn und zeigt in Studien eine signifikante Reduktion von Hitzewallungen“, erläuterte die Referentin. In Österreich ist Fezolinetant seit Ende 2023 zugelassen, allerdings derzeit noch nicht erstattungsfähig. Etablierte Alternativen umfassen selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI), die neben ihrer antidepressiven Wirkung auch vasomotorische Symptome lindern können. Gabapentin zeigt ebenfalls Wirksamkeit bei Hitzewallungen, während Oxybutynin den zusätzlichen Vorteil bietet, gleichzeitig urogenitale Beschwerden wie Blasenreizbarkeit zu reduzieren.

Osteoporose und kardiovaskuläres Risiko

Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen tragen bereits vor der Menopause ein erhöhtes Risiko für Osteoporose und kardiovaskuläre Erkrankungen, das durch den Östrogenmangel in der Menopause weiter verstärkt wird. Die ACR-Guidelines empfehlen bei Glukokortikoid-Therapie (≥2,5mg/Tag für >3 Monate) innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der Therapie eine Frakturrisiko-Abschätzung mittels FRAX-Score und Knochendichtemessung bei allen Patientinnen über 40 Jahre. Rheumatische Erkrankungen fließen zwar in den FRAX-Algorithmus ein, die ACR-Guideline listet sie jedoch nicht gesondert als eigenständige Risikofaktoren auf. „Wir müssen proaktiver sein, als es uns die Screening-Empfehlungen vorgeben“, forderte Bermas. Unabhängig vom Menopausenstatus sollten bei allen Patientinnen präventive Maßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen die Sicherstellung einer adäquaten Kalzium- und Vitamin-D-Versorgung, Förderung gewichtstragender Übungen, Nikotinkarenz und Minimierung des Alkoholkonsums. Mit Eintritt der Menopause ist dann ein systematisches Osteoporose-Screening indiziert.

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch eine strukturierte kardiovaskuläre Risikobeurteilung. Die EULAR-Empfehlungen fordern jährliche Kontrollen von kardiovaskulären Risikofaktoren bei allen SLE-Patientinnen.7 Ein neues SLE-spezifisches Risikomodell (SLECRISK) berücksichtigt zusätzlich krankheitsspezifische Faktoren wie Anti-dsDNA, Lupus-Antikoagulans und Komplementverbrauch.8 Im Vergleich zu herkömmlichen Scores zeigte SLECRISK eine höhere Sensitivität und bessere Vorhersagekraft, besonders bei jüngeren Patientinnen.

Fazit

Die Betreuung von rheumatischen Patientinnen in der Menopause erfordert eine individualisierte Herangehensweise, die sowohl die Grunderkrankung als auch die spezifischen Risikofaktoren berücksichtigt. Die Indikation zur Hormonersatztherapie muss differenziert je nach aPL-Status gestellt werden. Wichtig ist zudem ein konsequentes Monitoring der Osteoporose bei Glukokortikoid-Therapie bereits ab dem 40. Lebensjahr und eine jährliche kardiovaskuläre Risikoevaluation, so das abschließende Fazit von Bermas.

Quelle:

„Menopause - hormonal therapy and alternatives in rheumatic diseases“, Vortrag von Bonnie L. Bermas, MD (USA), anlässlich der 13th International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025), Mai 2025, Wien

Literatur:

1 Gonzalez LA et al.: Annals of the Rheumatic Diseases 2008; 67(8): 1170-3 2 Lawrenz B et al.: Lupus 2011; 20(11): 1193-7 3 Brouwer J et al.: Arthritis Care & Research 2013; 65(9): 1534-8 4 Eudy AM et al.: The Journal of Rheumatology 2019; 46(5): 455 5 Andreoli L et al.: Ann Rheum Dis 2017; 76(3): 476-85 6 Sammaritano LR et al.: Arthritis Care Res (Hoboken) 2020; 72(4): 461-88 7 Mosca M et al.: Ann Rheum Dis 2010; 69(7): 1269-74 8 Choi MY et al.: Seminars in Arthritis and Rheumatism 2024; 67: 152468

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Therapieansätze für Arthrose

Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...

Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis

Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...

Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster

Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...