Postbariatrische plastische Chirurgie

Autoren:

Dr. Marion Dietl, MBA

Dr. Christian Knecht

Prim. Priv.-Doz. Dr. Gabriel Djedovic

Abteilung für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Landeskrankenhaus Feldkirch

E-Mail: marion.dietl@vlkh.net

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die postbariatrische plastische Chirurgie ist wesentlicher Bestandteil des modernen bariatrischen Therapiekonzeptes. Die plastische Chirurgie ist mit ihren verschiedenen Methoden der Körperkonturierung unverzichtbarer Partner im interdisziplinären Behandlungskonzept der Adipositas und ihrer Folgeerscheinungen.

Keypoints

-

Um den Erfolg einer postbariatrischen Operation sicherzustellen, gilt es einige Faktoren zu beachten.

-

Eine strenge Patientenselektion und Indikationsstellung mit Stabilisierung oder Vermeidung spezieller Risikofaktoren (z.B. Optimierung antidiabetischer Medikation bei Patienten mit Diabetes mellitus, Nikotinkarenz oder nutritive Optimierung) sind essenziell.

-

Genaue körperliche Untersuchungen und eine für jeden Patienten maßgeschneiderte OP-Methode sind entscheidend.

-

Ein ausführliches Arzt-Patienten-Gespräch muss die Erwartungshaltung der Patienten erfassen und eine realistische Aufklärung über die operativen Möglichkeiten und das bestenfalls zu erwartende postoperative Ergebnis beinhalten.

-

Erfahrungsgemäß schlägt die postoperativ zu erwartende Verbesserung der Körperform die dafür benötigte großeAnzahl an Narben.

Die Zahl der übergewichtigen und adipösen Menschen hat in den letzten Jahrzehnten in Ländern mit „westlichem“ Lebensstil stetig zugenommen. Dabei ist insbesondere ein Anstieg der Adipositasprävalenz bei jungen Erwachsenen zu beobachten.1 Die Entstehung eines metabolischen Syndroms ist wesentlich mit der Adipositas vergesellschaftet. Das primäre Ziel der bariatrischen Chirurgie ist deshalb die Vermeidung der Entwicklung dieser schwerwiegenden internistischen Erkrankungen und anderer negativer Begleiterscheinungen, welche mit einer Adipositas assoziiert sind.2 Nach bariatrischen Operationen kommt es in kurzer Zeit zu einem massiven Gewichtsverlust, welcher häufig zur Entwicklung einer schlaffen und unelastischen Haut (Cutis laxa) und/oder zu Hautüberschüssen an bestimmten Körperregionen führt. Diese Veränderungen der Haut und des Gewebes sind in ihrem Ausmaß unterschiedlich und variieren ebenso in den verschiedenen Körperregionen. Besonders betroffen sind allerdings Abdomen, Hüften, Glutealregion, Oberschenkel, Oberarme und die Brust.3 Durch die ästhetisch wenig ansprechende Körperform kommt es bei vielen Betroffenen zu einem gestörten Körperbild, einem verminderten Selbstbewusstsein und sogar zu Depressionen. Neben diesen psychischen Belastungen leiden Betroffene aber auch an körperlichen und funktionellen Beschwerden, wie rezidivierenden Intertrigines mit kutanen Mykosen, Hautmazerationen, Hautausschlägen und Juckreiz im Bereich der überschüssigen Hautareale sowie Funktionsbeeinträchtigung in der Bewegung und im alltäglichen Leben.3

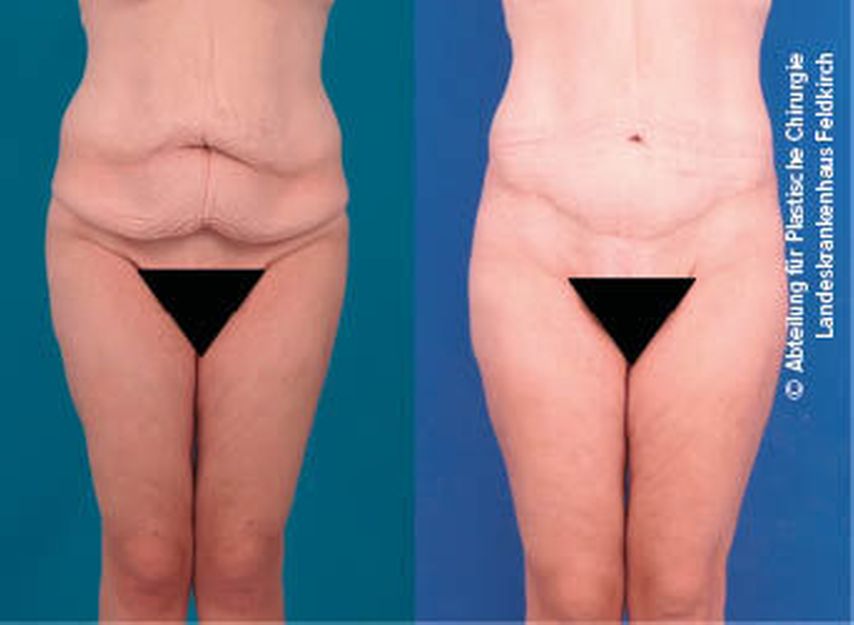

Abb. 1: Abdomen: links: Befund präoperativ; rechts: nach Standard-Abdominoplastik 2 Jahre postoperativ

Grundprinzipien der Indikationsstellung

Bevor die Indikation zu einer der genannten postbariatrischen Operationen gestellt wird, sollten eine Reihe von Faktoren beachtet werden und bestimmte Grundvoraussetzungen gegeben sein. Laut Literatur werden die besten ästhetischen Ergebnisse mit dem niedrigsten perioperativen Risiko bei Patienten erzielt, die nach einer bariatrischen OP einen BMI zwischen 25 und 30kg/m2erreicht haben3– sofern diese Kriterien erreicht werden können. Realistischer ist die Indikationsstellung zur OP nach Verlust von 50% des über dem Normalgewicht vorhandenen Übergewichts.4

Zusätzlich sind körperformende Eingriffe grundsätzlich erst sinnvoll, wenn das Wunschgewicht erreicht und anschließend für mindestens ein Jahr stabil gehalten werden konnte.4 Für die Betroffenen, die meist eine zeitnahe Korrektur der Körpersilhouette anstreben, ist dies jedoch häufig schwer zu akzeptieren. Aus medizinischer Sicht ist diese Zeit von enormer Bedeutung, um dem Körper ausreichend Raum für eine Stabilisierung der metabolischen Situation zu gewähren. Zusätzlich konnten Studien zeigen, dass nach der primären Gewichtsreduktion unmittelbar nach erfolgter bariatrischer Operation viele Patienten in den ersten 18 Monaten erneut über 10% ihres Körpergewichts zunehmen.5

Zur Indikationsstellung ist eine detaillierte präoperative Begutachtung unumgänglich. Hierfür ist eine ausführliche Anamnese durchzuführen, welche neben aktuellen und mit Hautüberschüssen assoziierten Auffälligkeiten, wie Intertrigosymptomatik, Infektionen, Hautmazerationen, auch allfällige vorbestehende Grunderkrankungen, Medikamenteneinnahmen und Nikotinabusus miterfassen sollen. Zusätzlich ist es essenziell, mögliche nutritive Defizite nach bariatrischer Operation zu eruieren und gegebenenfalls zu stabilisieren. Hier kann ein standardmäßig durchgeführtes Mininutrogramm durchgeführt werden, welches die Bestimmung von Albumin, Eisen, Vitamin B12, Folsäure, Hämoglobin und Lymphozyten beinhaltet.6 Auch eine Optimierung der medikamentösen Therapie bei allfälligen Grunderkrankungen, die das perioperative Risiko erhöhen können, ist zu empfehlen. Eine körperliche Untersuchung zur Einschätzung der vorherrschenden Körperveränderungen muss jedenfalls Teil der Erstuntersuchung sein und die Evaluierung vorhandener Narben und abdomineller Hernien nach vorangegangener bariatrischer Chirurgie sowie die Einschätzung der Hautqualität und Hautstruktur beinhalten. Eine Kontrolle des Gewichts sollte im Rahmen des präoperativen Assessments jedenfalls durchgeführt und dokumentiert werden. Abschließend soll eine detaillierte und standardisierte Fotodokumentation zur Befunddokumentation erfolgen. Es ist essenziell die Fotodokumentation so durchzuführen, dass etwaige Veränderungen der Körperform durch das Posieren vor der Kamera vermieden werden.7

Ein ausführliches Arzt-Patienten-Gespräch ist Voraussetzung, um die Erwartungen des Betroffenen hinsichtlich des postoperativen Ergebnisses zu verstehen und um die psychische Situation einschätzen zu können. Es ist Aufgabe des Chirurgen, einen realistischen Blick auf die chirurgischen Möglichkeiten und die bestenfalls zu erzielenden Ergebnisse zu erarbeiten.

Das operative Verfahren muss so entsprechend den körperlichen Veränderungen und den erhobenen Befunden individuell ausgewählt werden. Eine allgemeine Hilfestellung zur Therapieauswahl bei postbariatrischen körperformenden Eingriffen bietet die Pittsburg Rating Scale, welche als Hilfestellung in der präoperativen Planung und der Evaluierung des chirurgischen Ergebnisses herangezogen werden kann.8

Es ist außerordentlichwichtig, die präoperative Anzeichnung im Stehen durchzuführen, um Veränderungen der vorherrschenden Anatomie durch Druck oder Spannung zu vermeiden. Mittels Pinch-Test kann das Ausmaß des Hautüberschusses definiert werden. Die Platzierung der Narben sollte so gewählt werden, dass diese möglichst unauffällig zu liegen kommen. Hierfür können anatomische Grenzregionen oder Bereiche, die durch leichte Kleidung verdeckbar sind, gewählt werden.

Körperformende Eingriffe im Überblick

Wie eingangs erwähnt, können Haut- bzw. Gewebsüberschüsse und Hautlaxizität nach Gewichtsabnahme an verschiedenen Körperregionen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Demnach orientieren sich die chirurgischen Maßnahmen an den individuellen Veränderungen der Körperform, welche in einer genauen klinischen Untersuchung eruiert werden.

Obere Extremität

Hautüberschüsse und Hautlaxizität an den Oberarmen sind für Betroffene kosmetisch störend, aber nur in äußerst seltenen Fällen mit einer funktionellen Beeinträchtigung verbunden. Die Zahl der durchgeführten Brachioplastiken nimmt über die Jahre aber deutlich zu.9 Zur operativen Durchführung sind zahlreiche Variationen und unterschiedliche Positionierungen der Narbe sowie ihrer Länge beschrieben. Die Auswahl des chirurgischen Vorgehens ist im Wesentlichen vom Lokalbefund abhängig. Zum chirurgischen Repertoire gehören dabei mediale oder dorsale Resektionen mit der Möglichkeit einer vorhergehenden oder simultanen Liposuktion. Es gilt zu beachten, dass eine mediale Positionierung der Narbe im Vergleich zur dorsalen sowohl von Chirurgen als auch von Patienten als optisch zufriedenstellender empfunden wird.10

Abdomen

Die meisten postbariatrischen Patienten präsentieren sich klinisch mit einem massiven Gewebeüberschuss und dadurch entstehenden Begleitkomplikationen(Hautirritationen, Candidose). Häufig ist die Abdominoplastik (Abb. 1) die erste Operation, die bei Patienten nach massiver Gewichtsabnahme durchgeführt wird.4 Auch hier stehen je nach klinischem Befund verschiedene operative Möglichkeiten zur Verfügung. Allerdings ist hier bei der Auswahl des chirurgischen Verfahrens unbedingt auf vorbestehende Narben nach bariatrischen Operationen Rücksicht zu nehmen, um postoperative Nekrosen des abdominellen Lappens durch Situationenverminderter Durchblutung zu vermeiden.4 Narben, die aus einem laparoskopischen Zugang resultieren, sowie vertikale Schnittführungen, die bei offenem chirurgischem Vorgehen zum Einsatz kommen können, stören die Blutzirkulation nicht. Allerdings können transversal verlaufende Narben zu einer deutlichen Limitierung der Blutversorgung des lokalen abdominellen Lappens führen.11

Bei ausgeprägten Befunden mit extremem adipokutanem Überschuss und bestehenden Risikofaktoren kann eine alleinige Dermolipektomie die Methode der Wahl sein.12 Die Standard-Abdominoplastik geht im Wesentlichen auf die Technik von Pitanguy zurück und entspricht einer suprapubischen horizontalen Schnittführung.13 Diese Methode kann angewandt werden, wenn keinerlei Narben bestehen, die eine Gefährdung für die Blutversorgung des abdominellen Lappens darstellen. Um die Konturierung im Bereich des Abdomens und der Flanken zu verbessern, kann eine klassische Abdominoplastik mit einer abdominellen Liposuktion kombiniert werden. Bei horizontalen und vertikalen Überschüssen kann bei ungestörten Durchblutungssituationen der Bauchwand eine Fleur-de-Lis-Abdominoplastik durchgeführt werden. Bei all diesen Verfahren können bestehende Rektusdiastasen oder Nabelhernien chirurgisch mitversorgt werden. Bei ausgeprägtem Befund im oberen abdominellen Bereich mit wenig Haut-Gewebsüberschuss im suprapubischen und unteren abdominellen Abschnitt kann eine sogenannte „reverse Abdominoplastik“ das Verfahren der Wahl sein. Dieses Verfahren wie auch die traditionelle Abdominoplastik können mit einer zirkumferenziellen „belt resection“ kombiniert werden.4 In Situationen mit möglicher verminderter Blutversorgung durch vorbestehende Operationszugänge kann eine „perforator sparing“ oder „Staged excision“-Abdominoplastik durchgeführt werden.4,14 Aufgrund des ausgeprägten Gewichtsverlustes in kurzer Zeit ist bei postbariatrischen Patienten eine alleinige Liposuktion oder die Durchführung einer Mini-Abdominoplastik zur Reduktion des überschüssigen Haut- und Fettgewebes nicht ausreichend.4,15

Oberschenkel

Auch zur Reduktion eines ausgeprägten Haut- und Fettgewebeüberschuss an den Oberschenkelinnenseiten kommen je nach benötigtem Straffungsvektor verschiedenste Techniken mit horizontaler und vertikaler bzw. kombinierter Schnittführung zur Anwendung. Eine Kombination mit einer Liposuktion vor Resektion der überschüssigen Haut geht mit einer Reduktion der Verletzung von Lymphgefäßen und hierdurch einer Reduktion von postoperativen Seromen und Lymphabflusstörungen einher.16 Je nach Befund kann eine Straffung der Oberschenkel mit einer zirkumferenziellen Abdominoplastik oder einer unteren Körperstraffung kombiniert werden. Die Straffung der medialen Oberschenkel ist meistens eher funktioneller als ästhetischer Natur, da eine komplette Korrektur in diesem Bereich nur schwer möglich ist.17,18

Brust

Nach massiver Gewichtsabnahme kann sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Patienten eine Korrektur der Brust notwendig sein.

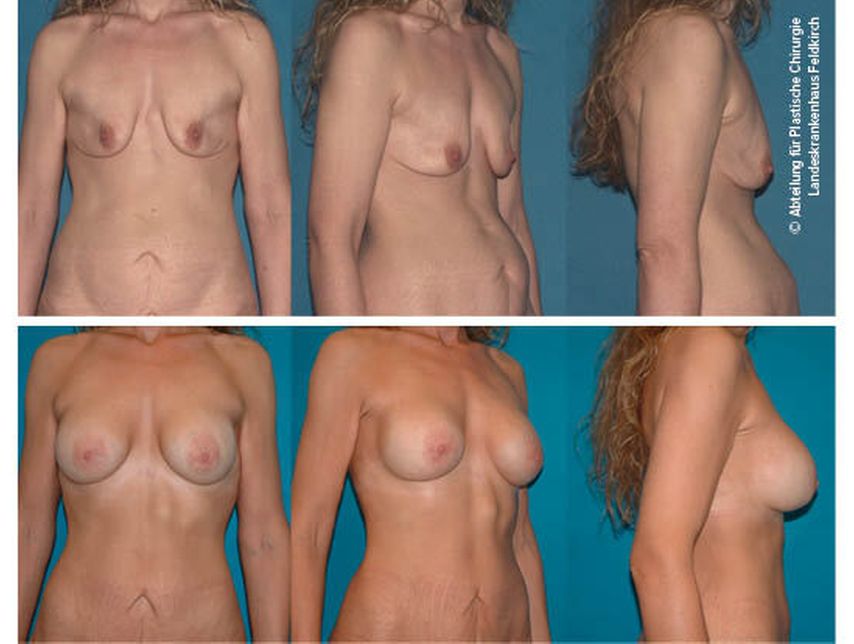

Bei postbariatrischen Patientinnen besteht neben einer Ptose meist auch ein deutlicher Volumenverlust mit einer verminderten Projektion, sodass häufig eine Mastopexie mit einer Augmentation kombiniert werden muss, um ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen (Abb. 2). Hier steht zur Augmentation neben Implantaten auch autologes Gewebe im Sinne eines Lipofilling oder eines „spiral flap“ aus den „bra rolls“ zur Verfügung.19,20 Auch eine Kombination von Implantaten mit autologen Methoden ist möglich.19 Andere Methoden inkludieren verschiedene Techniken der Brustreduktion und der Formung der Brustdrüse.21

Abb. 2: Brust: oben: Befund präoperativ; unten: nach Mammaaugmentation mittels periareolärem Zugang mit Implantat „high profile“ 325ml 3 Monate postoperativ

Männliche postbariatrische Patienten leiden meist an einer (Pseudo-)Gynäkomastie, durch die vermehrte Ansammlung von Fett und einer Cutis laxa. Je nach Ausprägung des Befundes kommen eine subkutane Mastektomie, eine Reduktionsplastik oder in seltenen wenig ausgeprägten Fällen eine alleinige Liposuktion zur Anwendung.12 Bei der Korrektur der männlichen Brust muss allerdings beachtet werden, dass auf eine T-Schnitt-Führung verzichtet werden soll, da diese zu einer neuerlichen Projektion führen kann. Geeignete Techniken sind die periareoläre Straffung sowie die subkutane Mastektomie über einen periareolären oder submammären Zugang mit horizontaler Narbe.22 Je nach Befund kann eine subkutane Mastektomie mit submammärem Zugang mit gestielten oder freien Mamillen durchgeführt werden.22

Untere Körperstraffung

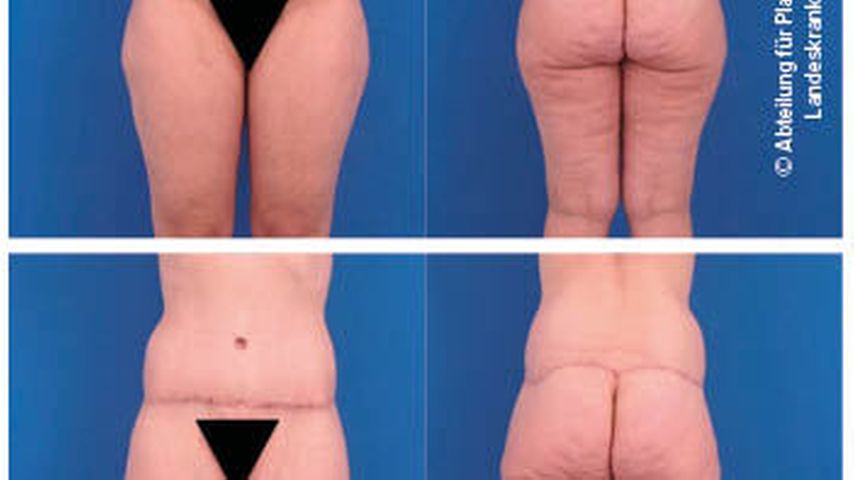

Bestehen bei Patienten neben abdominellen adipokutanen Überschüssen zusätzliche Laxizität und Überschüsse im Hüftbereich, an den Oberschenkeln, am Rücken und am Gesäß, ist die Durchführung eines unteren zirkumferenziellen Bodylifts indiziert (Abb. 3). Über einen zirkumferenziellen Schnitt ist sowohl eine Straffung des Abdomens, des Mons pubis, des Gesäßes als auch der Oberschenkel möglich. Zur Neuformung des Gesäßes kann zusätzlich eine Autoaugmentation mit dem überschüssigen Gewebe durchgeführt werden.23, 24

Abb. 3: Untere Körperstraffung: oben: Befund präoperativ; unten: nach unterem body lift 4 Monate postoperativ

Obere Körperstraffung

Ein „upper body lift“ dient zur Reduktion eines Haut-Fettgewebs-Überschusses im Bereich des oberen Rückens sowie im Bereich der Brust und der Oberarme. Zur Indikationsstellung ist der Überschuss im Bereich der lateralen Submammärfalte ausschlaggebend.25 Dieser adipokutane Überschuss kann dann zur autologen Augmentation der Brust („spiral flap“) verwenden werden.19,29 Eine gegebenenfalls notwendige zirkumferenzielle Schnittführung kann so geplant werden, dass die Narbe durch den BH-Verschluss kaschiert und überdeckt werden kann.

Komplikationen

Wegen der ausgedehnten Wundflächen haben sämtliche Straffungsoperationenunabhängig von der operierten Körperregion gemeinsame häufig auftretende Komplikationen. Eine Studie konnte zeigen, dass Komplikationen nach körperformenden Eingriffen in bis zu 55% der Fälle auftreten können. Diese umfassen vor allem postoperative Hämatome, Serome, Wundinfekte, Wundheilungsstörungen, Haut- und Fettgewebsnekrosen, Nahtdehiszenzen, hypertrophe Narbenbildung und Taubheitsgefühle. Im Bereich der Extremitäten kommen noch zusätzlich Lymphödeme durch Verletzung der Lymphbahnen hinzu.26

Spezielle Komplikationen nach Lokalisation

Brachioplastik

Nach Straffung der Oberarme sind Verletzungen sensibler Hautnerven mit anhaltender Asensibilität und Nervenschmerzen sowie Lymphzysten hervorzuheben.27,28

Abdominoplastik

Zu den häufigsten Komplikationen einer Abdominoplastik gehören neben Hämatomen und Wundheilungsstörungen vor allem Serome und eine bleibende subumbilikale Asensibilität. Zu deren Prophylaxe sind verschiedene chirurgische Variationen wie z.B. Mobilisation oberhalb der Scarpa-Faszie, die Verwendung von „progressive tension sutures“29 und die postoperative Immobilisierung des Patienten30 beschrieben worden. Ein zusätzliches Risiko stellen tiefe Beinvenenthrombosen und Pulmonalembolien dar.31

Aufgrund der generellen Hautlaxizität und der damit einhergehenden Längendifferenz der korrespondierenden zu vernähenden Wundränder bei postbariatrischen Patienten treten häufig auch „dog ears“ auf, welche in einer zweiten Sitzung korrigiert werden können.12

Brust

Nach Straffung der Brust können neben den oben aufgeführten Komplikationen zusätzlich Hautnekrosen, Durchblutungsstörungen des Mamillen-Areolen-Komplexes teils mit dessen Verlust, Fettnekrosen sowie eine erneute Ptose auftreten. Taubheitsgefühle im Bereich des Mamillen-Areolen-Komplexes treten bei 19–38% der Fälle auf.32

Oberschenkel

Die Komplikationsrate bei Oberschenkelstraffung ist im Allgemeinen relativ hoch und betrifft meist die Wundheilung. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass das Alter ein wesentlicher Kofaktor für das Auftreten von Wundheilungsstörungen ist.33 Zusätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Komplikation bei höherem Body-Mass-Index größer.33

Postoperative Maßnahmen

Eine frühe Mobilisierung nach körperkonturierenden Eingriffen sollte zur Thromboseprophylaxe angestrebt werden, wobei eine postoperative Kompressionstherapie umgehend postoperativ begonnen und für mindestens 6–8 Wochen weitergeführt werden soll.4 Leichte sportliche Betätigungen können nach 6 Wochen wieder aufgenommen werden.

Fazit

Das primäre Ziel der postbariatrischen plastischen Chirurgie liegt häufig in der Funktionsverbesserung gefolgt von der ästhetischen Korrektur der Körpersilhouette.34 Körperformende Eingriffe nach massiver Gewichtsabnahme infolge von bariatrischen Operationen haben einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten, insbesondere auf die Verbesserung des Selbstwertgefühls und auf das Selbstbild der Patienten.35,36

Literatur:

1 Mensink GBM et al.: In: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2013; 56(5-6): 786-94 2 S3-Leitlinie: Online unter: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/088-001l_S3_Chirurgie-Adipositas-metabolische-Erkrankugen_2018-02.pdf. Abgerufen am 12.06.2020 3 Altintas M, Vogt P: Chirurg 2013; 84(6): 527-40 4 Rieger UM et al.: Eur Surg Springer Vienna 2012; 45(2): 66-74 5 Masood A et al.: J Obes. 2019; 2019: 7295978 6 Rieger UM et al.: Handchir Mikrochir Plast Chir 2007; 39(3): 206-14 7 Dietl M, Kompatscher P: Aestethic Plast Surg 2018; 42(4): 1065-70 8 Song AY et al.: Plast Reconstr Surg 2005; 116(5): 1535-44 9 American Society of Plastic Surgeons: Online unter: https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2018/plastic-surgery-statistics-full-report-2018.pdf. Abgerufen am 25.06.2020 10 Samra S et al.: Ann Plast Surg 2013; 71(4): 329-32 11 Rieger UM et al.: Obes Surg. 2008; 18(7): 863-9 12 Pallua N, Demir E: Chirurg 2008; 79(9): 843-53 13 Pitanguy I: Clin Plast Surg 1975; 2(3): 401-10 14 Rieger UM et al.: Obes Surg 2007; 17(1): 63-7 15 Matarasso A et al.: Clinics in Plastic Surgery 2014; 41(4): 655-72 16 Di Pietro V et al.: World J Plast Surg 2019; 8(2): 171-80 17 Athiye BS et al.: In: Athiye BS, Costagliola M: Body contouring following bariatric surgery and massive weight loss: post-bariatric body contouring. Dubai: Bentham Science Publishers; 2012: 79-8718 Hurwitz DJ et al.: Plast Reconstr Surg 2004; 114(5): 1313-25 19 Hurwitz DJ, Golla DH: Semin Plast Surg 2004; 18(3): 179-87 20 Hurwitz DJ, Agha-Mohammadi S: Ann Plast Surg 2006; 56(5): 481-6 21 Vindigni V et al.: Obes Surg 2015; 25(9): 1735-40 22 Kühn S et al.: Arch Plast Surg 2019; 46(5): 433-40 23 Lockwood T: Aesth Surg J 2001; 21(4): 355-70 24 Schmitt T et al.: Plast Reconstr Surg 2018; 141(3): 652-36 25 Soliman S et al.: Clin Plast Surg 2008; 35(1): 107-14 26 Botero AG et al.: Plast Surg 2017; 79(3): 293-97 27 Chowdhry S et al.: Eplasty 2010; 10: e16 28 Sisti A et al.: Acta Biomed. 2017; 88(4): 393-402 29 Ardehali B, Fiorentino F: Aesthet Surg J 2017; 37(10): 1136-43 30 Beer GM, Wallner H: Aesthet Surg J 2010; 30(3): 414-7 31 Vidal P et al.: Arch Plast Surg 2017; 44(5): 457-68 32 Pallua N, Ermisch C: Plast Reconstr Surg 2003; 111(6): 1860-70 33 Kühn S et al.: J Cutan Aesthet Surg 2019; 12(4): 231-6 34 Bruschi S, Datta G, Bocchiotti MA, et al. Limb contouring after massive weight loss: functional rather than aesthetic improvement. Obes Surg 2009;19(4): 407-11 35 Song AY et al.: Obesity (Silver Spring) 2006; 14(9): 1626-36 36 Cintra W Jr. et al.: Obes Surg 2008;18(6): 728-32

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes und ästhetische Behandlungen

Diabetes ist mit einer Prävalenz von über 10% eine der häufigsten Erkrankungen und sollte daher auch bei ästhetischen Leistungen beachtet werden. Die Mehrheit unserer ästhetischen ...

Aktuelle Versorgungssituation von trans Männern

Die Versorgung von trans Personen ist in Österreich auf wenige Kliniken und Fachabteilungen beschränkt. Noch immer bestehen Ressentiments und die Patientengruppe wird in ...

Funktionell-ästhetische Nagelchirurgie

Die Entwicklung der Nagelchirurgie ist im Vergleich zu anderen chirurgischen Disziplinen noch wenig weit fortgeschritten. Dennoch stehen verschiedene Methoden sowohl zur Diagnosestellung ...