Penoidkonstruktion mit freier Arteria-radialis-Lappenplastik

Autoren:

DDr. Ines Ana Ederer

Dr. (I) Stefano Spennato

Prof. Dr. Ulrich Rieger

Klinik für Plastische und Ästhetische, Wiederherstellungs- und Handchirurgie

AGAPLESION Markus Krankenhaus, Frankfurt/Main

E-Mail: ines.ederer@agaplesion.de

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Zur Phalloplastik wird der Radialislappen als „tube in tube“ geformt. Dafür genügt mittlerweile ein singulärer Eingriff. Unser Team zeigt nun erstmals die etablierten Lappendesigns im Vergleich. Hier berichten wir von deren Stärken und Schwächen.

Keypoints

-

Die freie Arteria-radialis-Lappenplastik basierend auf dem Prinzip der „Tube in tube“- Technik ermöglicht eine einzeitige Penoidkonstruktion.

-

Die zwei Lappendesigns nach Chang und Hwang bzw. nach Gottlieb und Levine unterscheiden sich in der Positionierung der Neo-Urethra.

-

Urethrale Fisteln und Stenosen sind – unabhängig vom gewählten Lappendesign – die häufigsten postoperativen Komplikationen.

Unter dem Begriff Transgender oder Transidentität versteht man die Inkongruenz zwischen den äußeren Geschlechtsmerkmalen bzw. dem von Geburt zugewiesenen Geschlecht mit der gefühlten Geschlechtsidentität.1 Synonymhaft wird auch von Gender-Dysphoria gesprochen, wobei Transidentität grundsätzlich unabhängig von der sexuellen Orientierung gesehen werden muss. Die globale Inzidenz wird auf ca. 0,5% der Gesamtbevölkerung geschätzt.2

Die Behandlung transidenter Patientinnen und Patienten erfordert grundsätzlich ein interdisziplinäres Vorgehen und ist vor allem von einer langjährigen Betreuung durch Psychiater und Psychologen gekennzeichnet.3 Geschlechtsangleichende Operationen folgen in der Regel nach Initiation der gegengeschlechtlichen Hormontherapie. Als weitere medikolegale Voraussetzungen gelten das Vorliegen eines Indikationsgutachtens mit eindeutiger Bestätigung der Diagnose und ihrer Irreversibilitätsowie ein „Alltagstest“ in der angestrebten Geschlechterrolle, der je nach Gesetzgebung einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren umfasst.

Von Frau zu Mann

Operative Eingriffe zur Behandlung der Geschlechtsinkongruenz bei Frau-zu-Mann-Transidentität (FzM-Transidentität) beinhalten die Entfernung der Brustdrüsen, der Gebärmutter und der Eierstöcke sowie abschließend die Konstruktion eines Penoids. Letztere erfolgt in der Regel durch einen mikrochirurgischen Gewebetransfer, was den Stellenwert der plastischen Chirurgie in der Transgendermedizin verdeutlicht.1 Gemäß den Anforderungen von Gilbert et al. bzw. Monstrey et al. gilt es dabei, in einem nach Möglichkeit einzeitigen Verfahren, d.h. nur einer operativen Intervention, einen funktionellen Phallus zu konstruieren, der das Urinieren im Stehen erlaubt, die Implantation einer Penisprothese zur Penetration beim Geschlechtsverkehr ermöglicht und letztlich in einem ästhetisch ansprechenden Ergebnis mit geringer Hebemorbidität resultiert.4,5

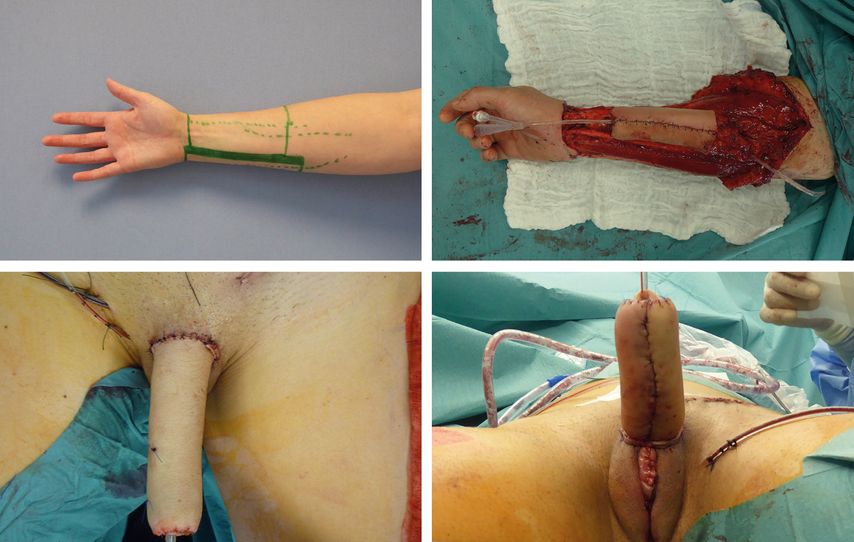

Abb. 1: Arteria-radialis-Penoid nach Chang und Hwang – präoperative Planungsanzeichnung und intraoperative Abbildung

Zwei Arten, operativ vorzugehen

In der Vergangenheit wurden verschiedenste Methoden zur Penoidkonstruktion beschrieben, wobei Techniken wie der freie osteokutane Fibulalappen oder der beidseitige Leistenlappen heutzutage keine Anwendung mehr finden.6 Indes hat sich die Verwendung der freien, mikrovaskulären Arteria-radialis-Lappenplastik vom Unterarm als die gebräuchlichste Methode zur Penoidkonstruktion etabliert. Das operative Vorgehen erfolgt interdisziplinär in Kooperation mit den Kollegen von der Urologie, die die Entfernung der Vagina und die Harnröhrenverlängerung vornehmen. Zeitgleich wird vom Team der plastischen Chirurgie die freie Arteria-radialis-Lappenplastik – bei unauffälligem Allen-Test – vom nicht dominanten Unterarm entnommen. Die Formung des Penoids folgt dabei dem sogenannten „Tube in tube“-Prinzip, d.h. einer simultanen Bildung der Neo-Urethra durch „doppelte Einrollung“ des Lappens.

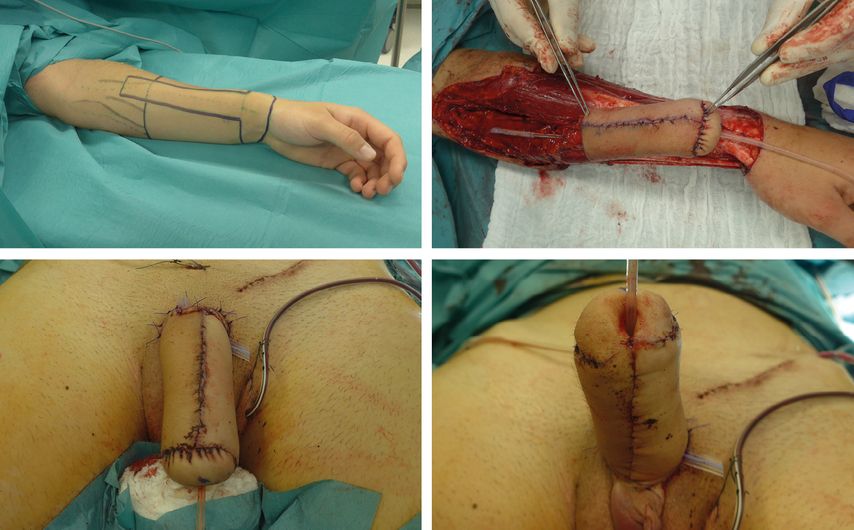

Abb. 2: Arteria-radialis-Penoid nach Gottlieb und Levine – präoperative Planungsanzeichnung und intraoperative Abbildung

Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Methoden bzw. Lappendesigns, deren Unterschied in der Positionierung der Neo-Urethra begründet ist. Gemäß den Erstbeschreibern Chang und Hwang (1984) kommt die Neo-Urethra im ulnaren Lappenanteil zu liegen, wohingegen das Design nach Gottlieb und Levine (1993) eine zentrale Positionierung der Neo-Urethra entsprechend dem Verlauf der Arteria radialis vorsieht.7,8 Die Idee dieser Modifikation fundiert auf der Überlegung, durch eine engere Lagebeziehung zur Arterie eine Verbesserung der Perfusion der Neo-Urethra zu erreichen, die letztlich eine Reduktion urologischer Komplikationen (Fisteln und Stenosen) bedingen soll. Diese stellen ohne Zweifel die häufigsten postoperativen Komplikationen nach Penoidkonstruktion dar.8 Bedingt durch die zentrale Positionierung der Neo-Urethra weisen Penoide nach Gottliebund Levine zusätzlich eine Naht am dorsalen Penoid auf.

Die Entnahmestelle am Unterarm wird unabhängig vom gewählten Lappendesign mit einem Spalthauttransplantat vom Oberschenkel in Kombination mit einem Dermisersatzmaterial gedeckt. Der Anschluss der Lappengefäße an die inferioren epigastrischen Gefäße wird unter dem Mikroskop vorgenommen. Zur Erlangung einer protektiven bzw. erogenen Sensibilität des Penoids werden außerdem mehrere Hautnerven (Äste des R. superficialis Nervi radialis) an die Klitoridalnerven koaptiert.

Studiendesign

Das Agaplesion Markus Krankenhaus ist seit vielen Jahren ein spezialisiertes Zentrum der operativen Therapie der Geschlechtsinkongruenz, in dem beide Methoden der Penoidkonstruktion mittels freier Arteria-radialis-Lappenplastik angeboten werden. Gemäß aktueller Literatur steht bislang kein direkter Vergleich der „Tube in tube“-Technik nach Chang und Hwang bzw. Gottlieb und Levine in Bezug auf das postoperative Outcome zur Verfügung, was uns zur Konzeption der im Folgenden präsentierten Studie veranlasste.

Material und Methoden

In die retrospektive Studie wurden insgesamt 45 transidente Patienten, die sich zwischen 2018 und 2020 einem Penoidaufbau mittels freier Arteria-radialis-Lappenplastik unterzogen, aufgenommen. Das Lappendesign wurde in 20 Fällen gemäß Chang und Hwang und in 25 Fällen nach Gottlieb und Levine durchgeführt. Die Studienpopulation wurde hinsichtlich gruppenspezifischer Unterschiede epidemiologischer und operationsspezifischer Variablen untersucht.

Ergebnisse

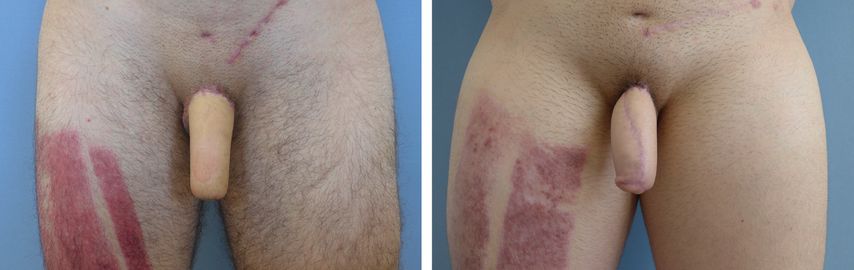

Die Länge der Penoide nach Gottlieb und Levine bzw. Chang und Hwang unterschied sich nicht wesentlich (12,9cm vs. 11,7cm, p>0,05). Nach einem medianen Nachuntersuchungszeitraum von 22 Monaten konnte – abgesehen von partiellen Lappennekrosen, die gehäuft unter Penoiden nach der Methode von Chang und Hwang auftraten (p<0,002) – kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden. Die minderperfundierte Lappenzone war bei Penoiden nach Chang und Hwang mehrheitlich (70%) im Bereich der distalen Neo-Urethra lokalisiert. Ein gänzlicher Lappenverlust trat unter beiden Gruppen nicht auf. Die Inzidenz von Spätkomplikationen, d.h. mehr als zwei Wochen nach dem Eingriff auftretend, war grundsätzlich höher als die von Komplikationen innerhalb der ersten beiden postoperativen Wochen. Diese Beobachtung war allem voran dem Auftreten urologischer Komplikationen geschuldet. Die prozentuale Rate an Fisteln und Stenosen betrug bei Penoiden nach Chang und Hwang 80% bzw. 30% und nach Gottlieb und Levine 92% bzw. 52%. Operative Revisionen wurden in beiden Gruppen am häufigsten aufgrund urethraler Fisteln vorgenommen. Patienten- bzw. operationsspezifische Einflussgrößen wie Alter, BMI, Nikotinkonsum, Anzahl venöser Anastomosen und Ischämiedauer zeigten keine signifikante Korrelation bezogen auf die Gesamtrate an Komplikationen. Für weitere Informationen bzw. eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse verweisen wir auf unsere Publikation im „Journal of Sexual Medicine“.9

Unser Fazit

Die Penoidkonstruktion nach Chang und Hwang zeichnet sich im Vergleich zu der nach Gottlieb und Levine durch eine geringere Inzidenz urologischer Komplikationen aus. Jedoch treten signifikant höhere Raten partieller Lappennekrosen auf.

Abb. 3: Postoperative Gegenüberstellung Penoid nach Chang und Hwang (links) bzw. nach Gottlieb und Levine (rechts) jeweils vor Glansplastik bzw. prothetischer Versorgung

Wir empfehlen deshalb, eine ausreichende Breite der Neo-Urethra bei der Planung des Lappendesigns zu beachten bzw. eine lockere Einnaht des Neo-Meatus vorzunehmen, um diesen Komplikationen entgegenzuwirken. Im Zweifel ist auch an eine sekundäre urethrale Anastomose zu denken, was jedoch im Widerspruch zu den von Gilbert und Monstrey formulierten Prinzipien der Penoidkonstruktion stehen würde. Dies verdeutlicht den Bedarf an weiterer Forschungsarbeit, um eine Optimierung der Patientenversorgung und eine Definition eines Goldstandards in der Penoidkonstruktion zu erreichen.

Literatur:

1 Wolter A et al.: Transgenderchirurgie – Notwendigkeit chirurgischer Leitlinien inklusive spezifischer Aufklärungsbögen. Plast Chir 2020; 02: 88-91 2 Winter S et al.: Transgender people: health at the margins of society. Lancet 2016; 388: 390-400 3 World Professional Association for Transgender Health: Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gender nonconforming People [7th Version]. 2012; https://www.wpath.org/publications/soc 4Gilbert DA et al.: New concepts in phallic reconstruction. Ann Plast Surg 1987; 18: 128-36 5 Monstrey S et al.: Penile reconstruction: is the radial forearm flap really the standard technique? Plast Reconstr Surg 2009; 124: 510-8 6 Berli JU et al.: What surgeons need to know about gender confirmation surgery when providing care for transgender individuals: a review. JAMA Surg 2017; 152: 394-400 7 Chang TS & Hwang WY: Forearm flap in one-stage reconstruction of the penis. Plast Reconstr Surg 1984; 74: 251-8 8 Gottlieb LJ & Levine LA: A new design for the radial forearm free-flap phallic construction. Plast Reconstr Surg 1993; 92: 276-83 9 Spennato S et al.: Radial forearm free flap phalloplasty in female-to-male transsexuals – a comparison between Gottlieb and Levine‘s and Chang and Hwang’s Technique. J Sex Med 2022. In Druck.

Das könnte Sie auch interessieren:

Übersicht über Melasmabehandlungen

Das Melasma bleibt eine der hartnäckigsten und am schwierigsten zu behandelnden Hyperpigmentierungen. Aufgrund der chronisch-rezidivierenden Natur stellt es für Betroffene und ...

Minimalinvasive Gesichtsrejuvenation

Die minimalinvasive Gesichtsverjüngung hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Patienten wünschen sich zunehmend effektive, aber zugleich schonende Methoden, die ohne ...

Neue Wege in der Versorgung grosser Wunden im Kalottenbereich

Grosse Defekte im Bereich der Kopfhaut können dank gesteuerter Geweberegeneration mittels alloplastischer, resorbierbarer Matrix mit dem GREAT-Konzept (Guided Tissue REgeneration by ...