Interdisziplinäre Versorgung von Traumapatienten: ein Blick über den Tellerrand

Autoren:

Dr. Lukas Wedrich

Dr. Maria Boyce, MRCS, FEBOPRAS

Dr. Christoph Schirmer

Prof. Dr. Mag. Christian Bach

Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, Klinik Floridsdorf, Wien

Korrespondierende Autorin:

Dr. Maria Boyce, MRCS, FEBOPRAS

E-Mail: info@drmariaboyce.com

Die moderne Polytraumaversorgung endet nicht im Schockraum. Die rasche und effiziente ganzheitliche Versorgung und Rehabilitation des Patienten gewinnt auch unter ökonomischen Gesichtspunkten zunehmende Bedeutung. Jedoch hat nicht jedes Krankenhaus die Möglichkeiten eines Maximalversorgers und durch Wartezeit auf fremdfachärztliche Begutachtungen kann es zu erheblichen Verzögerungen der Versorgung und dadurch zu Sekundärkomplikationen kommen. Bei der Versorgung von schwierigen traumatologischen Patientenfällen mit assoziierten Weichteildefekten kann das Einbeziehen der in das Team integrierten plastischen Chirurgie und physikalischen Medizin zu effizienter und rascher Versorgung und Rehabilitation führen, was wir anhand von Fallbeispielen demonstrieren.

Keypoints

Die Versorgung des Polytraumapatienten endet nicht beim Unfallchirurgen im Schockraum, sondern bedarf moderner Konzepte zur ganzheitlichen Versorgung und Rehabilitation.

Die Integration anderer assoziierter Fachdisziplinen ermöglicht eine rasche und effiziente Planung der operativen und rehabilitativen Versorgungsstrategie.

Bei schweren Frakturen mit assoziierten Weichteil- und Nervenverletzungen sind sowohl die interdisziplinäre chirurgische Versorgung als auch die interdisziplinäre Rehabilitation essenziell.

Polytraumapatienten stellen nicht nur eine Herausforderung für den Unfallchirurgen, sondern häufig auch für andere Fachdisziplinen dar. In der modernen Versorgung, in der Ökonomie auch zunehmend eine Rolle spielt, ist es wichtig, den Patienten effizient zu versorgen und schnell eine Rehabilitation anzustreben. Wochenlange Krankenhausaufenthalte mit assoziierten Komplikationen gilt es zu vermeiden.

An der neu gebauten Klinik Floridsdorf gibt es seit August 2020 nun die Möglichkeit einer effizienten und modernen Versorgung durch die Vereinigung mehrerer Fachdisziplinen innerhalb der dort gegründeten Orthopädie und Traumatologie. In einer zentralen Notaufnahme werden die Patienten internistisch, neurologisch und/oder traumatologisch triagiert. Nach der Erstbegutachtung und Versorgung durch den jeweiligen Fachbereich beginnt die interdisziplinäre Abklärung bereits in der Notfallambulanz. Ist eine konsiliarische Abklärung durch einen Internisten oder Neurologen erforderlich, erfolgt diese über den kurzen Dienstweg direkt in der Ambulanz. Auch bei traumatologischen Schockraumpatienten erfolgt die Begutachtung und Behandlung stets interdisziplinär über den unfallchirurgischen Oberarzt sowie den internistischen Schockraumdienst.

Gerade bei begleitenden Gefäßverletzungen oder großen Weichteildefekten in Kombination mit offenen Frakturen hat sich gezeigt, dass eine rasche interdisziplinäre Versorgung zu einem besseren Outcome führt.1

Offene Frakturen vom Typ III nach der Gustilo-Anderson-Klassifikation sind die am besten untersuchten Frakturen in Anbetracht der interdisziplinären Versorgung.2 Konzepte wie „Fix and Flap“ haben hier zu einer drastischen Beschleunigung der Weichteildeckung nach offenen Frakturen langer Röhrenknochen geführt. Godina hatte hier die Versorgung innerhalb von 72 Stunden nach Trauma angestrebt und konnte ein besseres Outcome bei Patienten zeigen, die innerhalb dieser Zeitgrenze operiert wurden.

Diese Methoden wurden immer wieder kontrovers diskutiert und durch die Möglichkeiten, die die Vakuumtherapie bot, konnte bei Patienten, die nicht zeitnah einer Versorgung zugeführt werden konnten, dennoch auch ein sehr gutes Outcome erzielt werden.

Jedoch konnte auch in jüngeren Studien gezeigt werden, dass sich Godinas Konzepte bewähren.3

Doch auch die postoperative Rehabilitation ist von zentraler Bedeutung für den Operationserfolg.4 Durch ambulante Engpässe in der physiotherapeutischen Versorgung werden Patienten postoperativ nur sehr spät mobilisiert, wodurch es wiederum zu Funktionseinschränkungen und einer Verlängerung der Rehabilitationsphase kommt.

Maximalversorgungskrankenhäuserhaben die Möglichkeit einer raschen interdisziplinären Versorgung. An Krankenhäusern, an denen nicht alle relevanten Fachdisziplinen vertreten sind, finden sich nun auch Abteilungen, welche Fachärzte anderer assoziierter Fächer beschäftigen, um eine moderne operative Versorgung anbieten zu können.

Fallbeispiel 1

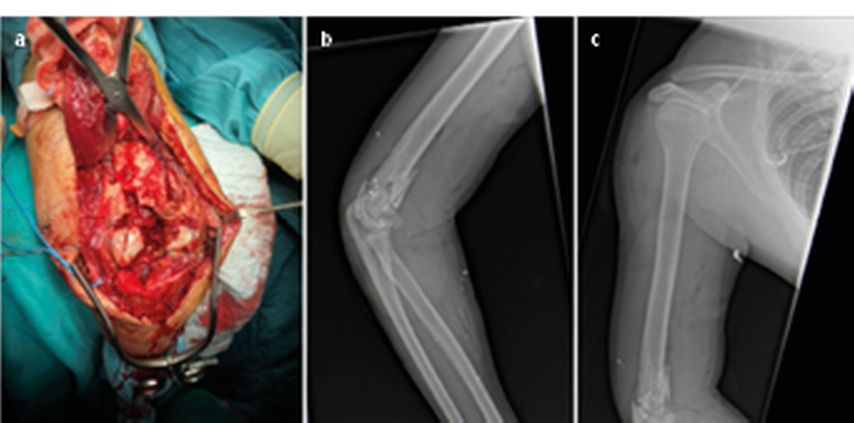

Wir berichten über einen 35 Jahre alten Patienten, der nach einem Sturz aus 1,5m Höhe als Polytraumapatient zu uns gebracht wurde. Als Verletzungen zeigten sich eine offene Unterschenkelfraktur rechts Typ 1 nach Gustilo und Anderson sowie eine geschlossene Ellenbogenluxation rechts. Anamnestisch wurde bei dem Patienten allerdings nach Verkehrsunfall vor mehreren Jahren eine Osteomyelitis ebenfalls im Bereich der Tibia rechts bekannt und bei Inspektion zeigte sich direkt unterhalb der offenen Fraktur ein Fistelgang der Osteomyelitis (Abb.1a,b).

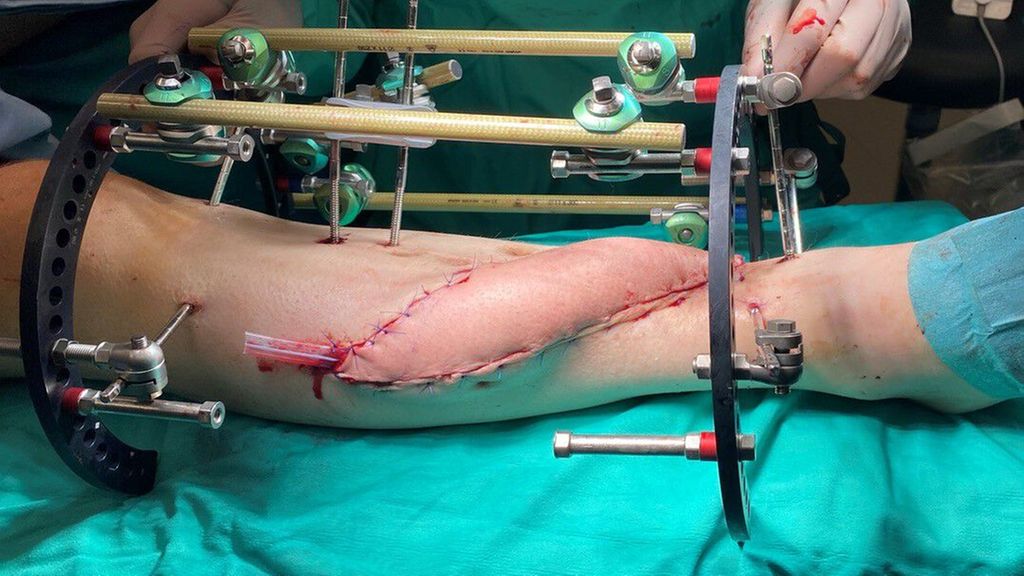

Abb. 1: Patientenfall 1: Weichteildefekt am distalen Unterschenkel mit Fistel bei Osteomyelitis der Tibia und assoziierter frischer Querfraktur der Tibia (a), offene Unterschenkelfraktur rechts Typ1 nach Gustilo und Anderson und Osteomyelitis der Tibia (b), Defektdeckung mit freiem ALT-Lappen vom kontralateralen Oberschenkel, Kürettage der Tibia und Spongiosaplastik (c), eingeheilter ALT-Lappen und Fixateur externe 6 Wochen postoperativ (d), Ringfixateur-Anlage und Markraumausräumung (e)

Primär erfolgten eine Reposition des Ellbogens mit Anlage eines Oberarmspaltgipses sowie eine Stabilisierung des rechten Unterschenkels mittels Hoffmann-III-Fixateur. Die radiologische Bildgebung zeigte Hinweise auf eine chronisch fistulierende fokale Osteomyelitis im Bereich der Fraktur. In der intraoperativen Bakteriologie konnte ein MRSE in der Spongiosa der distalen Tibia nachgewiesen werden. Der Weichteildefekt wurde primär mit einem VAC-System versorgt und bereits intraoperativ der im Team integrierten plastischen Chirurgin zur Planung der Defektdeckung demonstriert. Eine postoperative durchgeführte Angiografie zeigte eine 3-Gefäß-Beinversorgung, sodass in einem interdisziplinären Eingriff eine mikrochirurgische Lappendeckung mittels eines freien anterolateralen Oberschenkellappens (ALT) durchgeführt wurde (Abb.1c). Im selben Eingriff erfolgten eine Kürettage der Tibia, die Reposition der Fraktur, eine Spongiosaplastik mit homologer Beckenkammspongiosa sowie eine Nachjustierung des Fixateur externe.

3 Wochen postoperativ und bei konsolidierten Weichteilverhältnissen konnte der Patient unter antibiotischer Therapie in die ambulante Weiterbetreuung entlassen werden. 4 Monate nach Trauma zeigt sich der Lappen mit hervorragendem Heilungsverlauf. Als weitere interdisziplinäre Behandlungsoption wurde der Patient der Abteilung für physikalische Medizin zur Stoßwellentherapie vorgestellt. Der Patient ist zurzeit vollbelastend mobil, mit noch liegendem Fixateur externe bei konsolidierter Osteomyelitis (Abb.1d,e).

Fallbeispiel 2

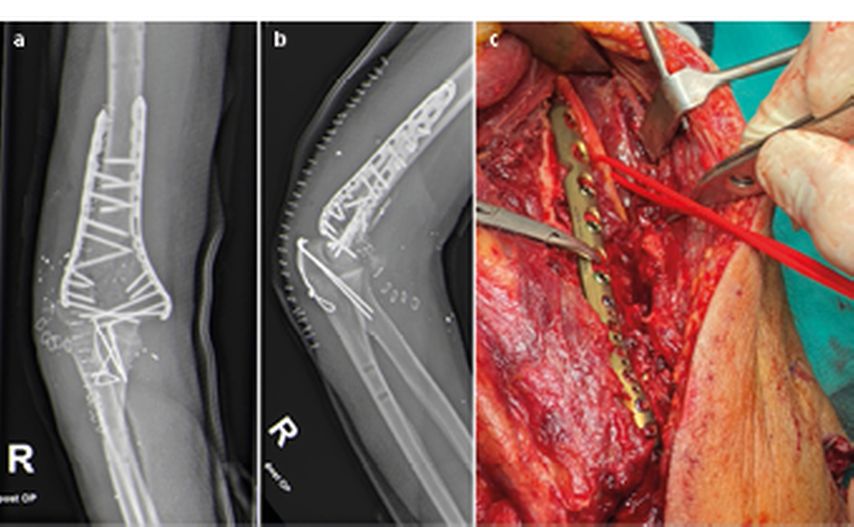

Weiters berichten wir über einen 36 Jahre alten Patienten, der mit zwei Schussverletzungen im rechten Arm eingeliefert wurde. Die initiale Begutachtung erfolgte in Zusammenarbeit mit den Internisten der zentralen Notaufnahme in unserem interdisziplinären Schockraum. Der Patient zeigte sich kardiorespiratorisch stabil mit einer Schusswunde und einer Verbrennung durch das Projektil am proximalen Oberarm von etwa 2cm, einer Wunde an der Schulter dorsal sowie einer Eintrittswunde proximal des Ellenbogens medialseitig und einer größeren Austrittswunde am proximalen Unterarm ulnarseitig mit assoziiertem Weichteilschaden. Im Röntgen und CT zeigten sich eine distale Trümmerfraktur des rechten Humerus (AO 13C3.3) und ein Projektil im Bereich der Weichteile des Oberarmes (Abb.2).

Abb. 2: Patientenfall 2: Ellenbogentrümmerfraktur intraoperativ (a), Schussverletzung mit Trümmerfraktur des distalen Humerus und Metallsplittern in den Weichteilen (b), Projektilschatten im proximalen Oberarm (c)

In einem stabilisierenden Primäreingriff wurde der Ellbogen gelenksüberbrückend mittels Fixateur externe fixiert. Die Weichteile sowie der Interosseus posterior, welcher in der Austrittswunde lokalisiert war, wurden interdisziplinär mit der plastischen Chirurgin exploriert und versorgt.

Nach Stabilisierung des Patienten konnte die definitive Doppelplattenosteosynthese mit Spongiosaaugmentation und Olekranonosteotomie durchgeführt werden (Abb.3a,b). Aufgrund der Proximität und möglichen Nervenbeteiligung erfolgten die langstreckige Neurolyse und Transposition des Nervus ulnaris und Nervus radialis.

Abb. 3: Patientenfall 2: Z. n. Osteosynthese (a, b), Exploration des Nervus radialis und Bezug des Nervs zum Osteosynthesematerial (c)

Postoperativ zeigten sich initial eine komplette Radialisparese sowie eine inkomplette Ulnarisparese, sodass nach 3 Tagen ein Revisionseingriff zur Nervenexploration durchgeführt wurde (Abb.3c). Hier konnten beide Nerven im Verlauf ohne Läsion dargestellt werden.

Im weiteren stationären Verlauf erfolgte eine Abklärung mittels Nervenleitgeschwindigkeit und Elektromyografie, bei der eine Neuropraxie der Nerven diagnostiziert wurde. Nach unserem interdisziplinären Konzept erfolgte die sofortige integrierte Betreuung durch die Abteilung für physikalische Medizin und es kam zu einer deutlichen Besserung der Paresen, sodass der Patient nach 5 Wochen mit konsolidierten Weichteilverhältnissen in die ambulante Weiterbetreuung entlassen werden konnte. Durch die Integration in unser Team der physikalischen Therapie konnte eine nahtlose Übergabe in den ambulanten Rehabilitationsbereich erfolgen.

Literatur:

1 Godina M: Early microsurgical reconstruction of complex trauma of the extremities. Plast Reconstr Surg 1986; 78(3): 285-92 2 Gustilo RB, Anderson JT: Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses. J Bone Joint Surg Am 1976; 58(4): 453-8 3 Qiu E et al.: Godina revisited: a systematic review of traumatic lower extremity wound reconstruction timing. J Plast Surg Hand Surg 2018; 52(5): 259-64 4 Beyer J, Seidel EJ: Frührehabilitation ist erstes Glied einer nahtlosen Rehabilitationskette [Acute care rehabilitation is the first link in a chain of rehabilitation interventions]. Rehabilitation (Stuttg) 2017; 56(4): 272-85

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...