©

Getty Images/iStockphoto

Chronisches Kompartmentsyndrom am Unterschenkel beim Nichtsportler

<p class="article-intro">Das chronische Kompartmentsyndrom am Unterschenkel stellt gerade beim älteren Nichtsportler eine diagnostische Herausforderung dar. Dieser Artikel diskutiert anhand eines Falles die Schwierigkeiten in der Abklärung unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der dynamischen intramuskulären Druckmessung im Kompartment. </p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das chronische Kompartmentsyndrom am Unterschenkel muss auch beim Nichtsportler als Differenzialdiagnose bedacht werden.</li> <li>Die Rolle der dynamischen intramuskulären Kompartmentdruckmessung in der primären Diagnostik bleibt umstritten.</li> <li>Die Sonografie in der Hand eines Spezialisten erlaubt einen objektiven Befund zur Stützung der Diagnose.</li> </ul> </div> <p>Das chronische Kompartmentsyndrom am Unterschenkel ist eine Erkrankung, die typischerweise beim jungen (Leistungs-)Sportler auftritt.<sup>1</sup> Sie ist gekennzeichnet durch wiederkehrende Schmerzen innerhalb des Muskelkompartments bei Belastung und weitgehende Symptomfreiheit in Ruhe. Oftmals treten die Beschwerden an beiden Beinen gleichzeitig auf, betroffen sind zumeist das vordere und das laterale Kompartment. Therapie der Wahl ist die offene oder endo­skopische Faszienspaltung nach vorangegangener dynamischer Messung des intramuskulären Kompartmentdrucks.<sup>2</sup> Die Diagnose kann bei den entsprechenden Patienten zumeist relativ leicht gestellt werden, es sollte aber auch bei unsportlichen Patienten höheren Alters daran gedacht werden. Ein chronisches Kompartmentsyndrom am Unterschenkel kann auch bei untypischer Klinik als mögliche Differenzialdiagnose infrage kommen.</p> <h2>Fallpräsentation</h2> <p>Präsentiert wird eine 53-jährige Patientin, die keinerlei Sport betreibt, raucht (25 py) und seit etwa 16 Monaten unter ziehenden Schmerzen im Bereich der vorderen Muskelloge des rechten Unterschenkels leidet. Die Schmerzen werden in Ruhe mit VAS 7 und bei Belastung (z.B. beim Treppensteigen) mit VAS 8 angegeben. Zweimalige diagnostische Infiltrationen (Lokalanästhetika) brachten keinerlei Besserung, eine gefäßchirurgische Abklärung inklusive Angiografie brachte keinerlei Hinweise auf eine vaskuläre Genese der Beschwerden. Eine mögliche Radikulopathie L4 rechts konnte mittels MRI der LWS und interventioneller Diagnostik ausgeschlossen werden. Die konventionelle Bildgebung mittels Röntgen und MRI des Unterschenkels (Abb. 1) brachte keinerlei Hinweise auf pathologische Veränderungen im Schmerzgebiet.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s48_1.jpg" alt="" width="1417" height="905" /><br />Als in diesem Fall diagnostisch wegweisend erwies sich die Sonografie der Muskellogen und Nervenverläufe der Nn. peronei communis, superficialis und profundus am Unterschenkel durch einen spezialisierten Radiologen. Hierbei wurde eine deutliche unilaterale Hypertrophie der Mm. tibialis anterior, peroneus longus und brevis, ohne Hinweis auf eine fokale Myositis, diagnostiziert. Ein peripheres Nervenkompressionssyndrom wurde sowohl sonografisch als auch zuvor durch einen Neurologen ausgeschlossen. <br />Als Therapie der Wahl wurde die offene Faszienspaltung des vorderen und lateralen Kompartments am rechten Unterschenkel durchgeführt (Abb. 2). Direkt postoperativ kam es zu einem spontanen Sistieren der Beschwerden. 6 Wochen nach der Operation werden sowohl in Ruhe als auch bei Belastung die Schmerzen mit VAS 0 angegeben.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s48_2.jpg" alt="" width="1417" height="1205" /></p> <h2>Diskussion</h2> <p>Hauptdiskussionspunkt in der Diagnostik des chronischen Kompartmentsyndroms ist nach wie vor der Stellenwert der dynamischen Messung des intramuskulären Kompartmentdrucks. In der Literatur zeigen prinzipiell mehrere invasive Messverfahren eine gute Sensitivität und Reproduzierbarkeit.<sup>3</sup> Diese Erfahrung kann durch den Autor im klinischen Routinebetrieb nicht uneingeschränkt bestätigt werden – zu sehr ist die Qualität der Messergebnisse vom Untersucher und von der genauen Lokalisation der Messung abhängig. Während jedoch das akute Kompartmentsyndrom meist schon durch den charakteristischen klinischen Befund diagnostiziert werden kann und die Kompartmentdruckmessung eher zur Dokumentation dient, ist man beim chronischen Kompartmentsyndrom auf objektive Hilfsmittel angewiesen. Derzeitiger Goldstandard sind die Kriterien nach Pedowitz.<sup>4</sup> Diese sehen das Vorliegen eines chronischen Kompartmentsyndroms bestätigt, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vorliegen:</p> <ul> <li>Ruhedruckmessung >15mmHg</li> <li>Messung 1 Minute nach Belastung >30mmHg</li> <li>Messung 5 Minuten nach Belastung >20mmHg</li> </ul> <p>In der neueren Literatur werden diese Grenzwerte jedoch deutlich infrage gestellt, weil sie vielfach zu niedrig angesetzt sind.<sup>5, 6</sup> Würden laut diesen Übersichtsstudien die Kriterien von Pedowitz gelten, fielen oft auch asymptomatische Patienten in die Gruppe des „chronischen Kompartmentsyndroms“ und stellten den Untersucher vor ein diagnostisches Dilemma. Leider sind derzeit neue, allseits akzeptierte diagnostische Kriterien nicht absehbar. <br />Aus der Sicht des Autors stellen zur Diagnose des chronischen Kompartmentsyndroms eine genaue klinische Untersuchung und der Ausschluss möglicher Differenzialdiagnosen den ersten wichtigen Schritt dar. Die Sonografie in der Hand eines Spezialisten kann einen ersten objektiven Befund zur Stützung der Diagnose liefern und lässt gleichzeitig eine Beurteilung einer möglichen Kompression der peripheren Nerven zu. Die dynamische intramuskuläre Kompartmentdruckmessung kann helfen, die Diagnose abzusichern, wenngleich ein negativer Befund diese Erkrankung nicht sicher ausschließen kann.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Van der Wal WA et al.: The natural course of chronic exertional compartment syndrome of the lower leg. Knee Surg Sports Traumatol Arthroscop 2015; 23(7): 2136-41 <strong>2</strong> Campano D et al.: Surgical management for chronic exertional compartment syndrome of the leg: a systematic review of the literature. Arthroscopy 2016; 32(7): 1478-86 <strong>3</strong> Hammerberg EM et al.: The reliability of measurement of tissue pressure in compartment syndrome. J Orthop Trauma 2012; 26(1): 24-31 <strong>4</strong> Pedowitz RA et al.: Modified criteria for the objective diagnosis of chronic compartment syndrome of the leg. Am J Sports Med 1990; 18(1): 35-40 <strong>5</strong> Tiidus PM: Is intramuscular pressure a valid diagnostic criterion for chronic exertional compartment syndrome? Clin J Sports Med 2014; 24(1): 87-8 <strong>6</strong> Roberts A, Franklyn-Miller A: The validity of the diagnostic criteria used in chronic exertional compartment syndrome: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 2012; 22(5): 585-95</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

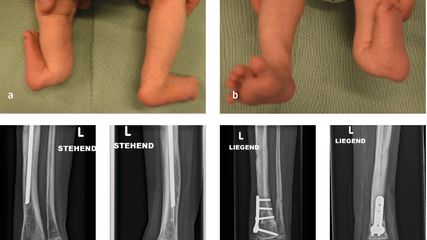

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...