Bioresorbierbare Implantate in der Vorfußchirurgie: Materialien, Möglichkeiten und Nachteile

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In der orthopädischen Chirurgie sind bioresorbierbare Schrauben mittlerweile weit verbreitet. Die Marktstrukturen haben sich entsprechend der zunehmenden Popularität deutlich vergrößert und das Anwendungsfeld hat an Umfang zugenommen. Auch wenn ihre Beliebtheit in den vergangenen Jahren aufgrund einiger – für Patienten und Chirurgen angenehmer – Faktoren gewachsen ist, gehen doch auch mögliche Komplikationen von diesen Implantaten aus, die es zu kennen gilt.

Keypoints

-

Bioresorbierbare Implantate bilden – so wie osseointegrierbare Humankortikalis – in der Vorfußchirurgie eine berechtigte Alternative zu konventionellen Osteosyntheseverfahren mit Metall.

-

Die Stabilität der verfügbaren Implantate ist ausreichend, um eine ossäre Heilung in Korrekturposition zu gewährleisen.

-

Dennoch dürfen die implantatspezifischen mechanischen Eigenschaften und radiologischen Erscheinungsbilder während des Abbauprozesses und eventuelle Nachteile nicht außer Acht gelassen werden.

-

Insbesondere die etwas geringere mechanische Belastbarkeit bei Implantation, lytische Zonen im Rahmen des Degradationsprozesses und Weichteilreaktionen sind zu bedenken.

Hintergrund und verwendete Materialien

Biologisch abbaubare Osteosynthesematerialien erfreuen sich vor allem aufgrund der Ersparnis eines Zweiteingriffes bei orthopädisch-chirurgisch tätigen Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei informierten Patientinnen und Patienten, insbesondere in der Vorfußchirurgie, wachsender Beliebtheit. Herkömmliche metallische Implantate neigen durch ihre unphysiologische Krafteinleitung zum Stress-Shielding. Bioresorbierbare Materialien versprechen eine zunehmend physiologische Krafteinleitung in die ossäre Struktur im Rahmen ihres Abbauprozesses und eben dadurch ein Vermeiden eines Zweiteingriffes. Materalien, welche hierfür verwendet werden, sind: Polylactide, Polyglycoside, Polydioxanone, Magnesium und humaner Knochen.

Nahezu alle (orthopädisch) erdenklichen Formen des chirurgischen Materials werden angeboten: Platten, Schrauben, Pins, Stifte, Fadenanker und Klammern sollen den Markt für ein breites Portfolio an Anwendungsoptionen abdecken. Bei all den genannten Vorteilen (biologische Krafteinleitung, Resorbierbarkeit, keine nötige Entfernung, breites Anwendungsgebiet) haben die verwendeten Werkstoffe auch Nachteile, auf die es hinzuweisen gilt: Sie sind allgemein nicht so hoch mechanisch belastungsfähig wie ihre metallischen Mitstreiter, sie sind teurer und sie haben in einigen Fällen doch unerwünschte biologische Effekte. Es kann mittlerweile davon ausgegangen werden, dass die mechanische Belastungsfähigkeit der bioresorbierbaren Implantate ausreicht, die Stabilität am Knochen entsprechend lange zu erhalten, bis die biologische Heilung eingetreten ist. Sollte jedoch eine Fremdkörperreaktion, so wie sie bei allen artifiziellen bioresorbierbaren Materialien beschrieben ist, eintreten, so sind womöglich die erhofften Vorteile zunichte gemacht. Für Polylactide, Polyglycoside und Polydioxanone sind Reaktionen von Flüssigkeitskollektion über Fistelbildung bis hin zu nachhaltigem Weichteilschaden beschrieben. Nicht einheitlich waren Häufigkeiten (3% für schwere bis 47% für leichte Nebenwirkungen) und Zeitpunkt des Auftretens (60 Tage für Flüssigkeitskollektion bis 9,5 Jahre für Fremdkörperreaktion).

Magnesiumimplantate werden in der Vorfußchirurgie vor allem in Schraubenform verwendet. Durch ihr Erscheinungsbild und ihr Material scheinen sie sich nicht wesentlich von herkömmlichen Titanschrauben zu unterscheiden, was sich bei noch unaufgeklärter Handhabung als Trugschluss erweisen kann. Durch ihr niedrigeres Young’sches Elastizitätsmodul bieten sie dem Anwender nicht so viel Widerstand und drohen abzubrechen. Bei bewusster Anwendung mit weniger maximalem Drehmoment als gewohnt sind die Magnesiumschrauben jedoch sicher anzuwenden.

Die Verwendung humaner Kortikalis zur Herstellung von Osteosynthesematerialien, insbesondere Schrauben, war ein wohl logischer, aber nicht weniger innovativer Schritt. Sterilisiertes Humanknochengewebe soll durch die biologische Knochenstruktur den patienteneigenen Osteoblasten eine Leitstruktur bieten, um Fraktur- oder Osteosynthesespalten zu überbrücken. Im Gegensatz zu rein spongiösen Transplantaten, welche primär durch konventionelle Metall-Osteosyntheseverfahren in loco gehalten werden müssen, ist die Kortikalschraube gleichzeitig Osteosynthesematerial und Leitstruktur. Diese Leitstruktur wird grundsätzlich nicht resorbiert, sondern bleibt bestehen, wird von Osteoblasten besiedelt und osseointegriert. Dies unterscheidet die Kortikalisschraube (Shark-Screw®) wesentlich von den beschriebenen bioresorbierbaren Osteosynthesemateralien.

Anwendung in der Vorfußchirurgie

Hallux valgus

Die distale V-förmige Osteotomie des Metatarsale I (nach Chevron bzw. nach Austin) wurde ursprünglich von Austin nur mit manueller Einstauchung des distalen Fragmentes nach proximal beschrieben. Zur Erhöhung der Primärstabilität ist es aber heute weitestverbreitet, das distale Fragment doch durch die Verwendung von meist metallischen Schrauben oder Pins zu halten. Ein proximal etwas überstehender Pin erleichtert die Entfernung desselbigen in Lokalanästhesie, eine gut versenkte Schraube kann in situ belassen werden. Da beide Varianten mit Nachteilen behaftet sind, bietet sich hier besonders die Verwendung bioresorbierbarer oder biointegrierbarer Osteosynthesematerialien an.

1991 berichteten Hirvensalo et al. von der Durchführung der Chevron-Osteotomie unter Verwendung resorbierbarer Polyglycosid-Pins. In dieser Beobachtungsgruppe von 78 Osteotomien wurden keine Komplikationen im ossären Heilungsverlauf beobachtet. Klinisch wurde der postoperative Befund als exzellent bis gut bei 75% der Patienten berichtet.

Polylactid-Pins wurden unter anderem von der großen Studiengruppe von Morandi et al. beschrieben. Bei 439 Füßen wurden im Rahmen der Chevron-Osteotomie resorbierbare Polylactid-Pins zum primären Halt der Osteotomie verwendet, wobei hier die Gesamtkomplikationsrate mit 0,7% angegeben wurde.

Ebenso reichliche Datenlage ist für die Verwendung von Magnesiumschrauben vorhanden. Windhagen et al. konnten 2013 prospektiv randomisiert bei 26 Patienten, versorgt mit Chevron-Osteotomie und resorbierbarer Magnesium- oder Standard-Titanschraube, eine radiologische und klinische Gleichwertigkeit zeigen. Dieses Ergebnis (Magnesium vs. Titan) bestätigten Acar et al. 2018, sie wiesen jedoch auch auf die beobachteten Resorptionseffekte der Magnesiumschraube hin, die nicht als Lyse im Sinne von Lockerung oder Infekt zu deuten seien.

Plaass et al. fanden prospektiv randomisiert 2018 keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen bioresorbierbarer Magnesium- und konventioneller Titanfixierung bei distaler Metatarsale-Osteotomie, mit dem Vorteil der besseren Kompatibilität in der MRT bei Magnesiumimplantaten in Bezug auf Artefaktbildung.

Polydiaxon-Pins wurden durch Nikolaou et al. 2009 und Alcelik et al. 2009 bei einer Gesamtzahl von 111 Patienten als sicher und ausreichend stabil für die Mitchell-Osteotomie erachtet.

Die diaphysäre Scarf-Osteotomie kann, entsprechend den Ergebnissen der Studiengruppen um Atkinson et al. 2019 und Choo et al. 2019, sicher mit resorbierbaren Magnesiumschrauben versorgt werden.

Für die proximale (Lapidus-) und distale (Chevron/Austin-)Halluxchirurgie eignet sich auch die osseointegrierbare Shark-Screw®. Durch osteokonduktive und osteoinduktive Eigenschaften wäre dieses Implantat vor allem bei an Osteoporose erkrankten Patienten bzw. im Revisionsfall (gegebene Durchblutung, keine Fremdkörper, keine Resorptionseffekte) anzudenken. Eine gesicherte Datenlage hierfür ist allerdings ausständig.

Hammerzehendeformität

Hammerzehendeformitäten können in kontrakten Situationen durch Resektionsarthroplastiken oder Arthrodesen des Mittelgelenks behandelt werden. Die Technik der PIP-Arthrodese wurde in reichlichem Maße unter Verwendung bioresorbierbarer Materialien beschrieben. Konventionell wird die Arthrodese üblicherweise durch einen Kirschner-Draht gehalten.

In einer biomechanischen Studie konnten Pietrzak et al. 2006 zeigen, dass im Vergleich zum verwendeten 1,57mm-Kirschner-Draht ein Co-Polymer aus Polylactid und Polyglycosid eine gleichwertige Stabilität besitzt, die über den Testverlauf von 6 Wochen nicht abnahm.

2007 stellten Konkel et al. eine Studiengruppe mit 48 Zehen vor, welche erfolgreich mit resorbierbaren Pins versorgt wurden. Dieselbe Autorengruppe zeigte 2011 eine Überlegenheit der steiferen Polylactid-Pins gegenüber den Polydioxan-Pins (47 Zehen).

Die Gruppe Wendelstein, Trnka et al. präsentierte 2017 ihre Kohorte mit einer Polylactidschraube bei 34 Patienten und resümierte, dass die Ergebnisse mit herkömmlichen Fixierungsmethoden vergleichbar wären.

Krallenzehendeformität

Krallenzehendeformitäten mit (Sub-)Luxationsstellung im Metatarsophalangealgelenk werden über die nach Weil benannte Rückkürzungsosteotomie des Metatarsale adressiert. Ebenso wird die verkürzende Osteotomie nach Weil in der Behandlung der Metatarsalgie eingesetzt.

Um die Osteotomie zu halten, werden konventionelle Titanschräubchen verwendet. Diese verbleiben aber ohnehin in situ und verursachen üblicherweise keine nennenswerten Beschwerden. Bioresorbierbares Osteosynthesematerial wurde hier jedoch ebenso beschrieben: durch Morandi et al. 2009 mit guten Ergebnissen bei 66 durchgeführten Pin-fixierten Osteotomien.

Fallberichte zur erfolgreichen Verwendung der biointegrierbaren Shark-Screw® sind vorliegend.

Digitus quintus varus

Die Austin-V-(oder Chevronette-)Osteotomie wird konventionell am ersten Strahl durch Metall-Pins oder -Schrauben gehalten. Auch hier haben die bioresorbierbaren Materialien ihre Berechtigung und entsprechende Daten sind verfügbar.

Die Studiengruppe Boyer et al. lieferte 2003 Daten zu einer Chevron-V-Operation mit Polydioxan-Pin-Fixierung und sehr guten klinischen Ergebnissen bei 12 Zehen.

Brook et al. zeigten 2015 eine Fixierung mit bioresorbierbarem Polylactid-Pin.

Dekompensierter rheumatischer Vorfuß

Metatarsale Köpfchenresektionen als Ultima Ratio zur Korrektur des dekompensierten rheumatisch veränderten Vorfußes sind zurückhaltend anzuwenden. Zur vorübergehenden Stabilisierung werden routinemäßig Kirschner-Drähte verwendet.

2004 konnte die Studiengruppe Tanaka et al. bei 87 Vorfüßen prospektiv randomisiert sichere und gute Ergebnisse bei der alternativen Verwendung von Polylactid-Pins nachweisen.

2010 konnte die Gruppe um Tiihonen ein Jahr postoperativ bei 35 Patienten keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen mit konventioneller Versorgung und jener mit Polylactid-Pins finden.

Diskussion der Materialien und deren Nachteile

Den genauen Verlauf des Abbauprozesses der bioresorbierbaren Implantate generell vorherzusagen ist aufgrund unterschiedlicher Faktoren schwierig, weshalb es nicht möglich ist, ein generelles Risiko für Fremdkörperreaktionen in der Vorfußchirurgie anzugeben. Lediglich für die osteogene Shark-Screw® wird dies bisher gar nicht beschrieben.

Polylactid, Polyglycosid, Polydiaxon

Der Verlauf des Abbaus des klassischen bioresorbierbaren Implantates wird durch die Faktoren Implantattyp, Herstellungsmodus, Sterilisationsmethode und Lokalisation wesentlich beeinflusst. Ein niedriger Vaskularisierungsgrad an der behandelten Lokalisation, Chinonfarbstoffe des Implantats und eine große Implantatoberfläche (Gewindeschrauben) dürften mit einem erhöhten Risiko für Fremdkörperreaktionen einhergehen. Ursächlich angenommen wird entweder die inflammatorisch getriggerte Reaktion auf Fremdkörperpartikel im Rahmen der frühen Degradation oder das zunehmend saure Milieu während des fortgeschrittenen Abbauprozesses (Abb. 1).

Abb. 1: Abbauprozess von Polylactid, Polydioxan und Polyglycosid (nach Ciccone et al.)

Polyglycosid-Implantate sind laut entsprechenden Studien in Tiermodellen nach etwa 3–9 Monaten resorbiert, wobei nach etwa 3 Monaten eine Häufung an Fremdkörperreaktionen festzustellen ist.

Für Polylactide zeigten entsprechende Modelleim Tier eine Resorptionsdauer von etwa 24 Monaten. Bei Polylactid-Implantaten ist kein eindeutiger Peak des Auftretens von Fremdreaktionen erkennbar, es variiert sehr stark. Reaktionen traten nicht vor dem ersten Jahr nach Implantation auf.

Magnesium

Magnesium-basierte Implantate werden nicht über den Weg der Hydrolyse abgebaut. Die Korrosion reduziert die lokale inflammatorische Reaktion im Knochen sowie die Irritation im umgebenden Gewebe und führt damit zu weniger Osteolyse. Eine Modellstudie zeigte eine vollständige Resorption nach 12 Monaten bei normaler Knochenarchitektur. Beim Menschen wird von einer vollständigen Resorption nach 2–3 Jahren ausgegangen. Volle Stabilität des Implantates kann für bis zu 12 Wochen erwartet werden. Der durch die Korrosion des Magnesiumimplantates entstehende Wasserstoff kann sich im umgebenden Knochen und Weichteil ablagern und für eine vorübergehende Radioluzenz oder Weichteilreaktion sorgen, welche laut verfügbarer Literatur folgenlos bleibt.

Humanknochen

Nachdem die Shark-Screw® an sich keiner Resorption, sondern einer Osseointegration unterliegt, ist hier nicht vom Auftreten von Lyseprozessen auszugehen. Beobachtungszeiträume von knapp über einem Jahr werden hier überblickt.

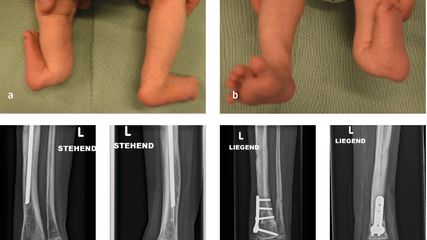

Homologe Kortikalisschrauben bieten nach erfolgter Osteosynthese dem Knochen eine biologische Leitstruktur für Osteoblasten zur Überbrückung des Osteotomiedefektes. Durch das Vorhandensein von Havers’schen Kanälen kommt es zu einer Gefäßeinsprossung, Besiedelung und Revitalisierung des sterilisierten und gefriergetrockneten Implantats und zu einer Osseointegration. Nach derzeitiger klinischer und radiologischer Kenntnis ist die Knochenschraube nach 6 Wochen sehr gut, nach einem Jahr jedoch kaum mehr am Röntgenbild erkennbar. Durch die fehlenden Auflösungsvorgänge und den damit ausbleibenden Abbauprodukten sind auch keine dadurch hervorgerufenen Gewebereaktionen zu erwarten und auch nicht beschrieben (Abb. 2).

Abb. 2: Integrationsprozess einer humanen Kortikalisschraube (links: direkt postoperativ, rechts: nach 1 Jahr)

Fazit

Bioresorbierbare und osteointegrierbare Materialien eröffnen für den Patienten und den behandelnden Chirurgen wesentliche Vorteile. Neben wirtschaftlichen Aspekten, wie dem Wegfall eines Zweiteingriffs zur Entfernung von Osteosynthesematerialien und Schwierigkeiten durch verbliebenes Material bei Zweiteingriff, kommen gesundheitliche Aspekte wie Vermeidung von Fremdkörperreaktion und Fremdgefühl sowie Verhinderung von Pseudoarthosen und metallallergischen Reaktionen hinzu.

Granulome, Weichteilschäden, Osteolysen und eine verminderte primäre mechanische Belastbarkeit sind bekannte negative Aspekte. Ob die Vorteile in der Vorfußchirurgie überwiegen, muss jeder Anwender für sich selbst entscheiden.

Autor:

Dr. Lorenz Pisecky

Orthopädie und Traumatologie

Kepler Universitätsklinikum, Linz

E-Mail: lorenz.pisecky@kepleruniklinikum.at

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...