Wie können infektiöse Komplikationenreduziert werden?

Bericht:

Jasmin Gerstmayr, MSc

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Etwa 10% der Patient*innen, bei welchen ein Multiples Myelom neu diagnostiziert wird, sterben an einer Infektion – noch ehe sie die Chance hatten, von ihrer Behandlung zu profitieren. Mit einer kürzlich erschienen Review hat die International Myeloma Working Group dieses wichtige Thema beleuchtet und zur Prävention von Infektionen ein Konsensus-Statement mit 36 Expert*innen erarbeitet.

Welche Faktoren bestimmen das Risiko einer Infektion für Patient*innen mit MM? Die Autor*innen der Review von Raje NS et al.1 unterscheiden zwischen Risiken, die aus der Behandlung, und solchen, die aus der Erkrankung selbst herrühren. Patient*innen mit MM leiden häufig unter einer Störung des Immunsystems (Immunparese), etwa dysfunktionale B-Zellen und beeinträchtige T-Zell-Diversität. Auch die Aktivität von dendritischen Zellen oder natürlichen Killerzellen sowie des alternativen Komplementwegs kann verändert sein. Mit dem MM assoziierte Komorbiditäten wie Nierenversagen erhöhen zusätzlich das Risiko, an einer Infektion zu erkranken.

Zur Behandlung des MM steht glücklicherweise ein breites Armamentarium zur Verfügung. Die vorhandenen Therapien haben das Outcome von Betroffenen signifikant verbessert – das MM wurde mittlerweile zu einer chronischen Erkrankung. Die dadurch insgesamt längere Behandlungsdauer führt jedoch zu einer kumulativen Supprimierung des Immunsystems und einem höheren Risiko für opportunistische Infektionen. Beispielsweise verringert sich die Anzahl von CD4+-Immunzellen mit jedem Chemotherapie-Zyklus.

Der Immunstatus von MM-Patient*innen hängt von einigen Faktoren ab:

-

Krankheitsstatus

-

Behandlungsphase (z.B. Induktion, Remission vs. erstes Rezidiv vs. rezidiviert oder refraktär auf eine Vielzahl von Substanzen)

-

Ausmaß der vorigen Therapie(n) (z.B. eine vs. mehrere Linien) und

-

Behandlungsintensität (z.B. Triplet zur Induktionstherapie vs. myeloablatives Regime für autologe hämatopoetische Stammzell-Transplantation [HSZT]).

Den Behandlungsplan indivdualsieren

Der Schlüssel zur Verringerung infektiöser Komplikationen bei Patient*innen mit MM liegt in einem individualisierten Behandlungsplan. Dieser sollte nach einem umfassenden Staging (bei Diagnose und Rezidiv) an das individuelle Infektionsrisiko angepasst werden.

Wichtig ist eine genaue Erhebung der klinischen Vorgeschichte (besonders bereits erfolgte Impfungen und Infektionskrankheiten). Außerdem sollte die physische Gesundheit und bei Patient*innen über 65 Jahren der Funktionsstatus miteinbezogen werden.

Die Autor*innen der Review empfehlen für Patient*innen, die eine hohes Infektionsrisiko haben, z.B. mit hoher Krankheitslast oder erhöhter Serum-Lactat-Dehydrogenase, sowie mit maßgeblichen klinischen Komorbiditäten (besonders Nierenfunktionsstörung), die Dosisintensität der jeweiligen Behandlungen zu optimieren.

Zur Vorbeugung einer Infektion werden zudem folgende Strategien empfohlen:

-

Impfung gegen häufige Erreger (zum passenden Zeitpunkt)

-

Patient*innen und Betreuungspersonen darüber informieren, wie sie Infektionsrisiken minimieren können

-

Antimikrobielle Prophylaxe je nach Risiko

-

Möglicherweise Gabe von Immunglobulinen und myeloiden Wachstumsfaktoren (bei wenigen Patient*innen)

Eine genaue Überwachung der Patient*innen während stark immunsuppressiven Therapien und nach einer autologen HSZT kann dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit für und die Art einer potenziellen Infektion einzuschätzen.

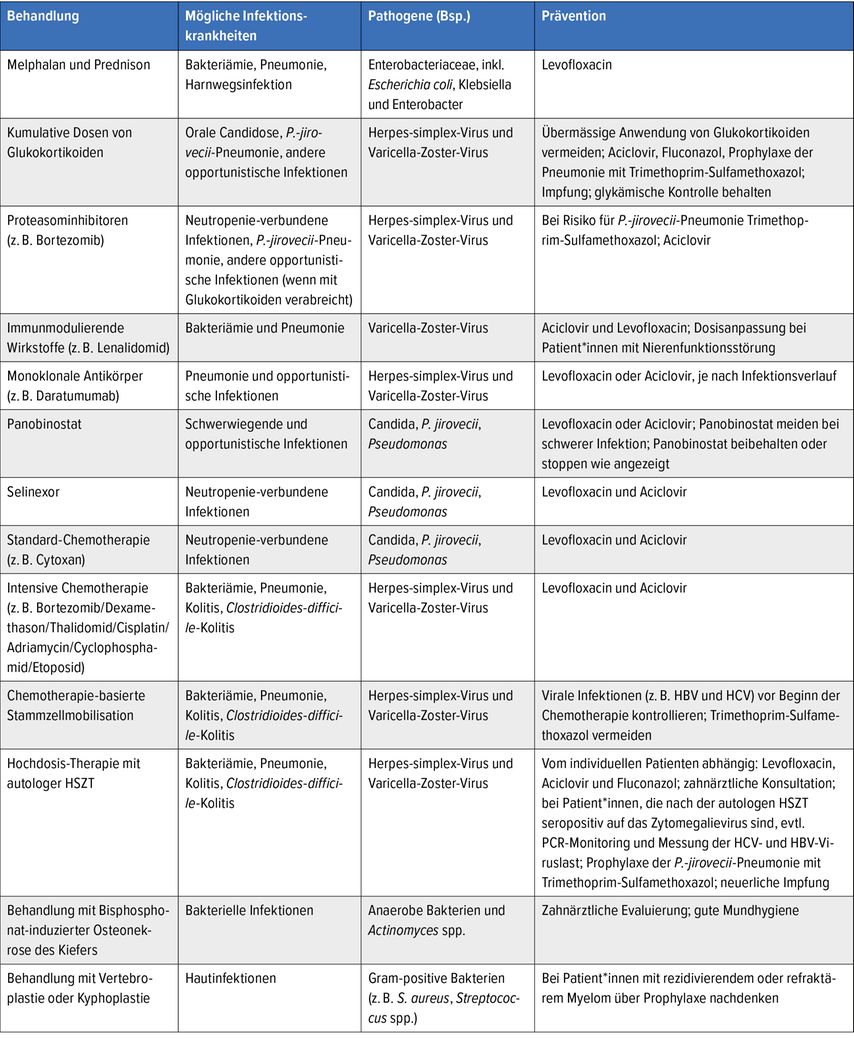

In Tabelle 1 findet sich ein Überblick über Infektionskrankheiten, die typischerweise bei bestimmten Behandlungsarten auftreten, und mögliche Präventionsstragien.

Tab. 1: Bei verschiedenen Behandlungsstrategien des Myeloms möglicherweise auftretende Infektionskrankheiten und deren Prävention. HBV, Hepatitis-B-Virus; HCV, Hepatitis-C-Virus. Modifiziert nach Raje NS et al.1

Fazit

Obwohl sich die Ansprech- und Überlebensraten von Patient*innen mit MM kontinuierlich verbessern, tragen infektiöse Komplikationen noch immer zu Morbidität und Mortalität bei. Ein individualisierter, Patient*innen-spezifischer Behandlungsplan kann dazu beitragen, Infektionsrisiken zu verringern. Detaillierte Richtlinien und Empfehlungen zur Erstellung finden sich im rezenten Review-Paper der International Myeloma Working Group1.

Literatur:

1 Raje NS et al.: Consensus guidelines and recommendations for infection prevention in multiple myeloma: a report from the International Myeloma Working Group. Lancet Haematol 2022; 9(2): e143-61

Das könnte Sie auch interessieren:

Adjuvantes Osimertinib reduziert ZNS-Rezidive bei EGFR-mutierter Erkrankung

Etwa 30% der Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) präsentieren sich mit resezierbarer Erkrankung und werden einer kurativen Operation unterzogen. Viele Patienten ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...