Update vom ASH 2019 zu aggressiven Lymphomen

Universitätsklinik für Hämatologie und<br> Internistische Onkologie<br> Kepler Universitätsklinikum GmbH, Linz<br> E-Mail: bernhard.doleschal@kepleruniklinikum.at

Am vergangenen ASH wurden wieder zahlreiche neue Studien zum Thema aggressive Lymphome vorgestellt. Die relevantesten Ergebnisse, die die tägliche Praxis absehbar beeinflussen könnten, werden nachfolgend im Kontext etablierter Standardtherapien besprochen.

Keypoints

-

Ibrutinib bestätigt sein Po tenzial als X + R-CHOP bei DLBCL. Insbesondere Patienten mit Double-Expressor-Lymphomen (DEL) – eine Gruppe mit hohem Rezidivrisiko – scheinen davon zu profitieren.

-

4 x R-CHOP etabliert sich als „standard of care“ im Stadium I/II bei DLBCL.

-

Registerstudien aus den USA zu CAR-T-Zellen bei aggressiven Lymphomen untermauern die gute Anwendbarkeit und Effektivität in der klinischen Routine. ZUMA-2 definiert mit einem neuem CAR-T-Zell-Produkt einen möglichen zukünftigen Therapiestandard beim R/R aggressiven Mantelzelllymphom.

-

Mit Mosunetuzumab (BiTE) ergibt sich eine neue Option nach Versagen von CAR-T-Zell-Therapie.

Ibrutinib als X + R-CHOP

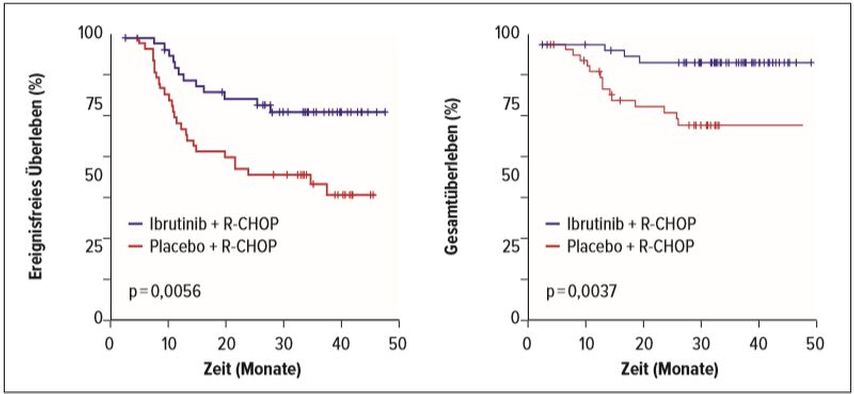

Sechs Zyklen R-CHOP-21 gelten nach wie vor als therapeutische Standardstrategie für die Behandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL). Zahlreiche Studien, die nach dem Prinzip X + R-CHOP aufgebaut waren, sind in der kürzeren Vergangenheit daran gescheitert, einen neuen „standard of care“ zu definieren. Als Beispiele sind hier die REMoDL-B-Studie (Bortezumib), die ROBUST-Studie (Lenalidomid) oder die PHOENIX-Studie (Ibrutinib) zu nennen. Im Abstract #354 am ASH im vergangenen Jahr wurde nochmals eine Auswertung der PHOENIX-Studie, Bezug nehmend auf Double-Expressor-Lymphome, vorgenommen.1 Untersuchungen der PHOENIX-Studie zum Benefit von Ibrutinib in Kombination mit R-CHOP (IR-CHOP) bei Non-GCB-Typ-DLBCL wurden schon am ASH 2018 präsentiert. Die Rationale hierfür besteht in der Inhibition des chronisch aktiven B-Zell-Rezeptor-Signalings des Non-GCB-Subtyps durch Ibrutinib. Zeigte sich bei der Auswertung 2018 in der ITT-Population zwar kein Benefit für Ibrutinib, so war in der Subgruppe der unter 60-Jährigen eine bemerkenswerte Verlängerung der Zeit des ereignisfreien Überlebens (EFS) und Gesamtüberlebens (OS) um etwa 10% festzustellen. Nun zielte die Studie darauf ab, weitere Subgruppen, die von Ibrutinib profitieren könnten, zu definieren. Über 70% aller Double-Expressor-Lymphome (DEL) – charakterisiert durch eine BCL2- und MYC-Überexpression – gehören dem Non-GCB-Subtyp der „Cell of origin“ (COO)-Genexpressionsanalyse (GEP) an und wären theoretisch einer Ibrutinib-basierten Therapie zugänglich.

Johnson et al. konnten in der Gesamtkohorte einen Effekt von Ibrutinib auf das ereignisfreie Überleben, jedoch nicht auf das Gesamtüberleben zeigen; wiederum war in der Subgruppe der unter 60-Jährigen sowohl das EFS wie auch das OS verlängert mit einer etwa 20%igen Risikoreduktion (Abb. 1). Als Grund für die bessere Wirksamkeit bei unter 60-Jährigen wird wie in der Auswertung vom ASH 2018 die höhere Rate an Aufrechterhalten der Dosisintensität von IR-CHOP bei den unter 60-Jährigen genannt.

Ibrutinib bleibt somit weiterhin eine vielversprechende Substanz bei der Behandlung des DLBCL, allerdings sind die entsprechenden Subgruppenanalysen der PHOENIX-Studie mit Vorsicht zu bewerten und benötigen eine Bestätigung in Folgestudien, damit Ibrutinib zugelassen werden und in die Praxis Einzug nehmen kann.

Abb. 1: Effektivitätsdaten von Ibrutinib + R-CHOP bei DEL, Patienten <60 Jahren: ereignisfreies Überleben (links) und Gesamtüberleben (rechts) (nach Johnson P et al.)1

Lenalidomid als X + R-CHOP

Im Gegensatz zu Ibrutinib dürfte Lenalidomid als X + R-CHOP keinerlei Zusatznutzen als Monosubstanz zeigen. Dies wurde schon im Rahmen der ROBUST-Studie gezeigt, die am ICML in Lugano im Juni 2019 präsentiert wurde, und es wurde nun einige Monate später am ASH durch die SENIOR-Studie rekapituliert.2 Bei Patienten über 80 Jahre wurde die Kombination von Lenalidomid mit Rituximab plus niedrig dosiertem CHOP (R2-miniCHOP) verglichen mit R-miniCHOP. Ein OS-Benefit, der primäre Endpunkt der Studie, konnte nicht erbracht werden. Wie erwartet war auch das Nebenwirkungsprofil von Lenalidomid deutlich stärker ausgeprägt, mit einer höheren Rate an Neutropenie und thrombembolischen Ereignissen.

Interims-PET-gesteuerte Therapie

Im limitierten Stadium I/II ohne „bulky disease“ hat die FLYER-Studie am ASH 2018 einen neuen Therapiestandard bei unter 60-Jährigen gesetzt. Am ASH 2019 wurden diese Daten um die Resultate der S1001-Studie bei deutlich älteren Patienten mit ebenfalls geringer Tumormasse („stage modified“ IPI 0–3) ergänzt.3 Die S1001-Studie basierte auf einer Interims-PET(iPET)-gesteuerten Therapie, die bei negativem iPET nach 3 x R-CHOP eine zusätzliche konsolidierende R-CHOP-Gabe vorsah, bei positivem iPET jedoch eine „Involved field“-Radiotherapie gefolgt von Ibritumomab Tiuxetan (IFRT-Zevalin). Nur in 11% der Fälle fanden sich im iPET noch positive Residuen, die nach Bestrahlungstherapie zu zwei Dritteln in PET-negative konvertiert wurden. Insgesamt zeigten sich bei iPET-positiven wie -negativen Patienten exzellente 5-Jahres-OS-Raten von über 90%, sodass erstens eine Verkürzung der R-CHOP-Therapie im limitierten Stadium auch bei nicht ganz so eng gefassten MinT- oder FLYER-Kriterien (<60 Jahre, aaIPI-0, ohne Bulk) angewandt werden kann und zweitens sich bestätigt, dass im limitierten Stadium bei iPET-negativem Befund ohne Bulk eine Radiatio keinen Stellenwert hat.

Neue Therapien – CAR-T-Zellen und BiTE

Neue therapeutische Ansätze beim

DLBCL umfassen vor allem die Behandlung mit „Chimeric antigen receptor“(CAR)-T-Zellen – motiviert durch die Landmark-Studien JULIET und ZUMA-1 haben sie inzwischen einen festen Stellenwert beim rezidivierten/refraktären (R/R) DLBCL. Vielversprechende Ergebnisse lieferte in diesem Zusammenhang ein neues CAR-T-Zell-Produkt.

Lisocabtagene Maraleucel bei R/R DLBCL – NHL-001-Studie

Lisocabtagene Maraleucel (Liso-cel; JCAR017) besitzt eine 4-1BB kostimulierende Domäne, vergleichbar mit Tisagenlecleucel (Kymriah®) aus der JULIET-Studie, und wird als Besonderheit mit einer 1:1-Ratio von CD4- und CD8-Zellen verabreicht. Bei über 250 eingeschlossenen Patienten mit mindestens 2 Vortherapien konnten Gesamtansprechraten von über 70% sowie Raten an kompletter Remission (CR) von über 50% dokumentiert werden.4 Verglichen mit dem schon zugelassenen Tisagenlecleucel, welches ebenfalls über eine 4-1BB-Domäne verfügt, lässt sich hier eine deutlich höhere Effektivität abbilden.

Bemerkenswerterweise ist Liso-cel mit der mit Abstand geringsten Nebenwirkungsrate aller drei CAR-T-Zell-Produkte verbunden, was sich auch in einem geringeren Einsatz an Tocilizumab und Steroiden ablesen lässt. Aufgrund der geringen Nebenwirkungsrate könnte bei diesem Produkt auch eine ambulante Verabreichung in Zukunft möglich sein. In der Studie sind einige wenige Patienten dokumentiert und in Folgestudien5 sind insgesamt schon über 100 Patienten eingeschlossen, die ambulant oder in nicht universitären Zentren in den USA mit CAR-T-Zellen behandelt worden sind.

Real-World-Daten zur CAR-T-Zelltherapie

Dazu passend wurden erstmalig auch Real-World-Daten aus den USA zu CAR-T-Zellen bei aggressiven Lymphomen am ASH präsentiert. Diese retrospektiv erhobenen Registerdaten von über 500 Patienten – also deutlich mehr als in den Zulassungsstudien – konnten die Ergebnisse aus JULIET bzw. ZUMA-1 bestätigen beziehungsweise teilweise noch übertreffen (Abb. 2). Tisa-cel beeindruckt zusätzlich in der Praxis mit einer deutlich geringeren Nebenwirkungsrate (Neurotoxizität, „cytokine-release syndrome“) im Vergleich zu Axi-cel. In dieser retrospektiven multizentrischen Analyse wurden weiters Patienten über 80 Jahre mit teils deutlich schlechterem ECOG Performance Status behandelt, was auf ein mit Tocilizumab und Steroiden gut behandelbares Nebenwirkungsprofil schließen lässt – zumal in dieser Registerstudie auch Zentren mit weniger Erfahrung mit CAR-T-Zellprodukten erfasst sind.

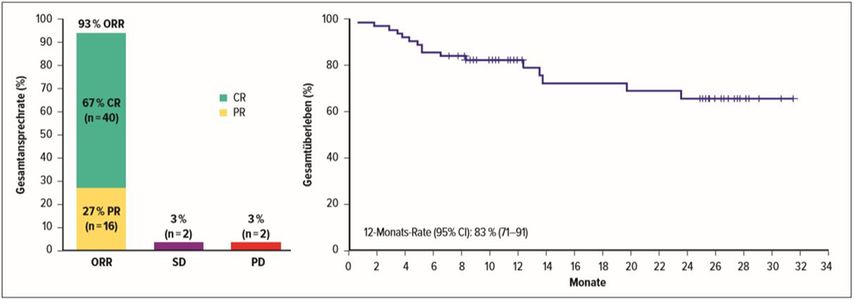

Abb. 2: Gesamtansprechrate (links) und Gesamtüberleben (rechts) aus ZUMA-2: CAR-T-Zellen bei R/R aggressivem Mantelzelllymphom

(nach Wang ML et al.)6

CAR-T-Zell-Therapie beim Mantelzelllymphom

Bisherige Zulassungen von CAR-T-Zell-Produkten umfassen R/R DLBCL, transformiertes follikuläres Lymphom (tFL), primär mediastinales B-Zell-Lymphom (PMBL) und akute lymphatische B-Zell-Leukämie (B-ALL) – wie in den pivotalen Studien JULIET und ZUMA-1 eingeschlossen. Die nun am ASH 2019 vorgestellte ZUMA-2-Studie6 zeigt die Effektivitätsdaten von KTE-X19 beim multipel vorbehandelten aggressiven Mantelzelllymphom. KTE-X19 besteht aus einem „anti-CD19 single-chain variable fragment“ mit einer CD3-zeta-T-Zell-Aktivierungsdomäne und einer CD28-Signaling-Domäne – ähnlich dem Axi-cel (Yescarta®) aus der JULIET-Studie.

In dieser Phase-II-Studie wurden Mantelzelllymphompatienten mit 1–5 Vortherapien inklusive eines Bruton-Tyrosinkinase(BTK)-Inhibitors (Ibrutinib, Acalabrutinib) eingeschlossen. Die Ergebnisse bei diesen „austherapierten“ Patienten waren mit einer Gesamtansprechrate (ORR) von über 90% und einer CR von fast 70% beeindruckend, bei gleichzeitig überschaubarer Toxizität (Abb. 2). Für die ersten 28 Patienten besteht bereits ein Follow-up von mehr als 2 Jahren. Fast die Hälfte von ihnen sind noch immer in Remission. Eine „breakthrough therapy designation“ von der FDA sowie eine „prime medicine designation“ von der EMA wurden aufgrund der Daten von ZUMA-2 bereits anerkannt und es ist damit zu rechnen, dass die CAR-T-Zell-Therapie beim BTK-refraktären Mantelzelllymphom einen neuen Standard darstellt.

Bispezifische T-Zell-Antikörper (BiTE)

Welche Therapieoptionen bieten sich nach Versagen von CAR-T-Zellen? Auch auf diese Fragestellung ergeben sich aus Daten vom vergangenen ASH mögliche Antworten. Mosunetuzumab, ein bispezifischer, gegen CD3 und CD20 gerichteter Antikörper, der in der Plenary Session vorgestellt worden ist, zeigt jedenfalls großes Potenzial. Die einarmige Phase-I/Ib-Studie GO297817 umfasste großteils R/R DLBCL, aber auch tFL mit im Median 3 Vortherapien. BiTEs haben ja den Vorteil, als ein „Off the shelve“-Produkt unmittelbar einsatzbereit zu sein, ohne die zeitliche Verzögerung zur Herstellung autologer CAR-T-Zellen, was bei dringendem medizinischem Bedarf von Bedeutung sein könnte.

Mosunetuzumab wird einmal wöchentlich während des ersten Zyklus verabreicht und dann in bis zu 17 darauffolgenden Zyklen alle 3 Wochen einmal.

In der Gruppe der aggressiven Lymphome ergaben sich eine ORR von knapp 40% sowie eine CR-Rate von knapp 20%. Komplette Remissionen waren bei einem Follow-up von 16 Monaten durchwegs anhaltend. Bemerkenswert war die Wirksamkeit in der Subgruppe von Patienten, die bereits mit CAR-T-Zellen vorbehandelt worden waren. Hier zeigten sich eine ORR von fast 40% sowie eine anhaltende CR von über 20%. Bei einigen Patienten, deren DLBCL trotz einer CAR-T-Zell-Therapie weiter fortgeschritten war, zeigte sich nach Applikation von Mosunetuzumab eine Expansion der zuvor zugeführten CAR-T-Zellen. Diese Beobachtung lasse vermuten, dass Mosunetuzumab die Wirkung einer vorangegangenen CAR-T-Zell-Therapie wieder verstärken könnte, so die Autoren der Studie.

Bei knapp 30% der Patienten wurde unter Mosunetuzumab ein „cytokine-release syndrome“ (CRS) beobachtet, das zumeist Grad 1 erreichte. Moderate neurologische Nebenwirkungen kamen bei 4% der Patienten vor. Höhere Dosen von Mosunetuzumab korrelierten nicht mit einem erhöhten Risiko für CRS oder neurologische Nebenwirkungen.

Fazit

R-CHOP bleibt auch nach dem ASH 2019 weiterhin die Standard-First-Line-Therapie beim DLBCL. Bei limitierten Stadien bestätigt sich die Dosisdeeskalation. Bei R/R-Stadien beeindruckt die CAR-T-Zell-Therapie durch exzellente Real-World-Daten und bei CAR-T-Zell-refraktären Patienten könnten sich durch BiTEs weitere Therapiemöglichkeiten eröffnen.

Die therapeutischen Entwicklungen bei den aggressiven Lymphomen bleiben jedenfalls spannend, einerseits betreffend die sich eröffnenden Therapieoptionen im R/R-Setting und andererseits in Bezug auf die Frage, ob in naher Zukunft der R-CHOP-First-Line-Standard umgestoßen werden kann.

Autor:

OA Dr. Bernhard Doleschal

Universitätsklinik für Hämatologie und Internistische Onkologie

Kepler Universitätsklinikum GmbH, Linz

E-Mail: bernhard.doleschal@kepleruniklinikum.at

Literatur:

1 Johnson P et al.: ASH 2019, Abstr. #354 2 Oberic L et al.: ASH 2019, Abstr. #352 3 Persky DO et al.: ASH 2019, Abstr. #349 4 Abramson JS et al.: ASH 2019, Abstr. #241

5 Bachier CR et al.: ASH 2019, Abstr. #2868 6 Wang ML et al.: ASH 2019, Abstr. #754 7 Schuster S et al.: ASH 2019, Abstr. #6

Das könnte Sie auch interessieren:

Adjuvantes Osimertinib reduziert ZNS-Rezidive bei EGFR-mutierter Erkrankung

Etwa 30% der Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) präsentieren sich mit resezierbarer Erkrankung und werden einer kurativen Operation unterzogen. Viele Patienten ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...