Neue lokaltherapeutische Optionen beim NSCLC im Frühstadium

Autoren:

Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Florian Augustin, MBA MCI

Priv.-Doz. Dr. Herbert Maier

Universitätsklinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie

Medizinische Universität Innsbruck

E-Mail: florian.augustin@i-med.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Technische und methodische Entwicklungen und eine optimierte interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen es, die chirurgische Therapie des Bronchialkarzinoms ständig zu verbessern. Die perioperative Morbidität und Mortalität können auf ein Minimum reduziert werden, einerseits durch minimalinvasive Zugänge und Parenchym-sparende Resektionen, andererseits durch schonende Beatmungsstrategien, effektive Schmerztherapie und optimierte Patientenpfade mit Integration von Prähabilitationsprogrammen.

Keypoints

-

Minimal invasive Verfahren konnten in den letzten Jahren die Morbidität und Mortalität von anatomischen Resektionen an der Lunge deutlich reduzieren.

-

Anatomische Segmentresektionen können Patienten mit Tumoren unter 2cm bei intraoperativ bestätigten negativen Lymphknoten und ausreichendem Abstand zwischen Tumor und Resektionslinie (2cm oder mindestens der Tumordurchmesser) als Alternative zur Lobektomie angeboten werden.

-

Patienten der Chirurgie profitieren auch von der intensivierten Interdisziplinarität mit den beteiligten Disziplinen durch beschleunigte Abklärung, Ausnutzen eines Prähabilitationseffektes, schonendere Beatmung intraoperativ sowie verbesserte Schmerztherapie.

Die chirurgische Resektion gilt als Goldstandard in der Therapie des nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC) im Frühstadium. Seit der Veröffentlichung der Studie von Ginsberg et al. 1995 wird die Lobektomie als Resektionsausmaß der Wahl gegenüber sublobären Resektionen bevorzugt.1 Bis in die frühen 2000er-Jahre wurden Patienten normalerweise über eine (antero- oder posterolaterale) Thorakotomie operiert. Durch die positiven Ergebnisse nichtoperativer lokaler Therapieformen bestand ein gewisser Erfolgsdruck, die chirurgische Therapie zu optimieren. Minimalinvasive Zugänge, wie sie in der Viszeralchirurgie seit Ende der 1990er-Jahre mit vielversprechenden Resultaten eingesetzt wurden, fanden in der Thoraxchirurgie Einzug, wenn auch deutlich langsamer.

Minimalinvasive anatomische Lungenresektionen

Erst seit den frühen 2010er-Jahren wird der Video-assistierte minimalinvasive Zugang in zunehmendem Maße eingesetzt. Studien zeigen vor allem weniger postoperative Schmerzen bei Patienten, dadurch bedingt weniger postoperative (pulmonale) Komplikationen und einen kürzeren Krankenhausaufenthalt bzw. eine geringere perioperative Mortalität.2 Es erfolgt eine schnellere Rehabilitation, die auch zu einer früheren Einleitung einer eventuellen adjuvanten Therapie führen kann.

Nach Etablierung des triportalen Zuganges, der in Europa wohl als Standard gilt, stellt sich die Frage, ob durch variierende Anzahl der Ports das postoperative Ergebnis noch weiter verbessert werden kann. Theoretisch sollten weniger Ports auch weniger Schmerzen verursachen. So entstanden uni- und biportale Techniken, aber auch Techniken, die gänzlich versuchen, den Interkostalraum zu schonen und von subxyphoidal her den Thorax zu erreichen.

Als alternative Plattform wird für die minimalinvasive Thoraxchirurgie auch der Operationsroboter verwendet. Nüchtern betrachtet findet sich in der Literatur trotz aller technischer Finesse jedoch kein eindeutiger Hinweis dafür, dass eine der Techniken aufgrund signifikant geringerer postoperativer Schmerzen zu bevorzugen sei.3 Einen potenziellen Vorteil der Roboter-assistierten Methode könnte eine verbesserte Lymphadenektomie darstellen, die sich durch die optimierte Beweglichkeit der Operationsinstrumente im Operationsgebiet erklären lässt. Jedoch fehlen auch hier eindeutige prospektive, randomisierte Studien für einen sicheren Vergleich mit anderen minimalinvasiven Methoden.

Die onkologischen Ergebnisse wie krankheitsfreies Überleben oder Gesamtüberleben unterscheiden sich nicht von offenen Verfahren, auch wenn in mehreren Registerarbeiten ein höheres Upstaging, also eine höhere Rate an positiven Lymphknoten bei ansonsten klinisch nodal negativen Patienten berichtet wurde. Dies ist wohl am ehesten durch eine Patientenselektion zu erklären, bei der größere und zentral gelegene Tumoren, beides Risikofaktoren für eine nodale Metastasierung, tendenziell eher konventionell operiert werden.

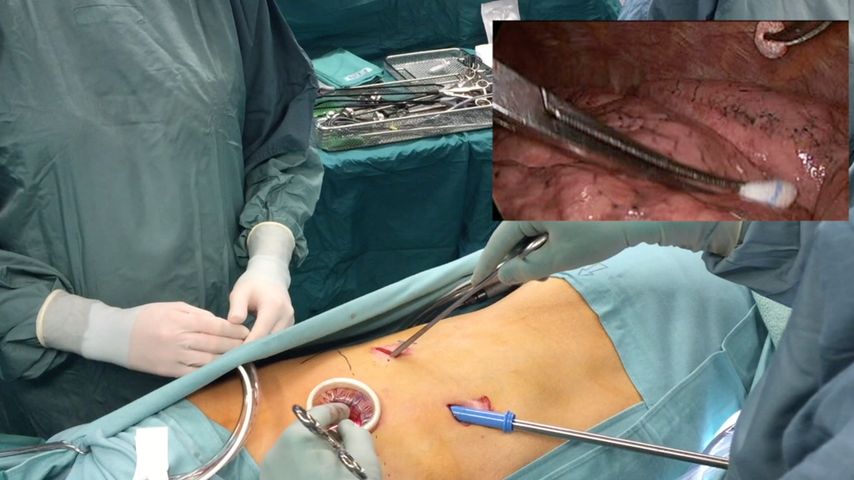

Es finden sich für minimalinvasive Techniken Vorteile in der postoperativen Morbidität und Mortalität bei vergleichbaren onkologischen Ergebnissen. Die Wahl des Zugangs obliegt dem Operateur, der die Technik nach der Erfahrung wählen soll. Aufgrund der Vorteile sollten minimalinvasive Methoden jedoch weiter etabliert werden. An unserer Klinik operieren wir über die letzten Jahre konstant mehr als 80% der anatomischen Resektionen über triportale VATS(Video-assistierte Thorakoskopie)-Zugänge (Abb. 1). Dabei stellt eine neoadjuvante Therapie keine Kontraindikation dar. Auch komplexe bronchoplastische Resektionen oder Segmentresektionen können minimalinvasiv angegangen werden. Sehr zentral gelegene Tumoren mit Infiltration der zentralen Pulmonalarterie oder -vene oder sehr große (cT4) Tumoren werden in Innsbruck über eine Thorakotomie anvisiert. Für die Wahl des Zuganges ist vor allem die Erfahrung der Chirurgin/des Chirurgen ausschlaggebend und bleibt ihr/ihm auch frei überlassen.

Abb. 1: Übersicht bei einer triportalen VATS links. Der Patient wird auf die rechte Seite gelagert, der Operateur steht ventral. Eine 10mm-Optik wird im 7. Interkostalraum an der vorderen Axillarlinie eingebracht, einen Interkostalraum tiefer erfolgt die Inzision für Instrumente. Im 4. Interkostalraum wird eine ca. 4cm lange Hilfsinzision angelegt, über die das Präparat geborgen wird, ein Wundretraktor verhindert das Abstreifen von Tumorzellen in diesem Bereich

Sublobäre Resektionen

Für sehr frühe Karzinome unter 2cm Tumordurchmesser wurde in den letzten Jahren die Diskussion des Resektionsausmaßes neu angefacht. Mehrere retrospektive Arbeiten fanden keinen Unterschied im Gesamtüberleben zwischen Lobektomie und sublobärer Resektion, also anatomischer Segmentresektion und extraanatomischer Keilresektion.

Zur weiteren Klärung wurden hierzu zwei prospektive, randomisierte Studien durchgeführt, einerseits die japanische „Japan Clinical Oncology Group“(JCOG)- 0802-Studie, andererseits die nordamerikanische „Cancer and Leukemia Group B“(CALGB)-140503-Studie.

Spannende internationale Studiendaten

In der JCOG-0802-Studie wurden mehr als 1100 Patienten mit Tumoren im klinischen Stadium IA und einem Tumordurchmesser unter 2cm eingeschlossen. Intraoperativ wurden per Schnellschnitt tumorfreie Lymphknoten und ein ausreichender Abstand zwischen Tumor und Resektionsrand von 2cm oder zumindest dem Tumordurchmesser in der Segmentresektionsgruppe verifiziert. Alle Resektionen wurden über eine Thorakotomie durchgeführt. Die perioperativen Ergebnisse wurden 2019 publiziert und zeigten für die gesamte Kohorte ein erwähnenswertes Resultat in Bezug auf postoperative Mortalität mit 0%. Die perioperative Morbidität war ebenfalls gering ohne Unterschied zwischen der Lobektomie- und der Segmentresektionsgruppe.4

Die Ergebnisse für die primären und sekundären Endpunkte der Studie, nämlich Gesamtüberleben, postoperative Lungenfunktion, rezidivfreies Überleben und Rate an Lokalrezidiven, wurden im Rahmen der Jahrestagung der American Association of Thoracic Surgeons vorgestellt. Dabei zeigte sich ein signifikant längeres Überleben für Patienten nach Segmentresektion (94,3% vs. 91,1%, HR: 0,663; p<0,0001) bei jedoch gleicher Rate an rezidivfreiem Überleben und höherer Rate an Lokalrezidiven nach Segmentresektion (10,8% vs. 5,4%, p=0,0018). Diese Ergebnisse werden seither in vielen thoraxchirurgischen Gesellschaften diskutiert, vor allem auch, da die postoperativen Lungenfunktionstests nicht den erwarteten Erhalt der Einsekundenkapazität nach Segmentresektion zeigen konnten.

In der nordamerikanischen CALGB- 140503-Studie wurden auch minimalinvasive Resektionen eingeschlossen (ca. 80% VATS-Eingriffe), allerdings konnten die Chirurgen auch nichtanatomische Wedgeresektionen (58%) durchführen. Bei ebenfalls sehr guten postoperativen Komplikationsraten sind hier die onkologischen Daten noch nicht berichtet, sollten aber 2022 vorliegen. Nach deren Veröffentlichung werden onkologische und thoraxchirurgische Gesellschaften den Stellenwert der sublobären Resektion neu definieren müssen.

Erfahrungen bei uns an der MedUni Innsbruck

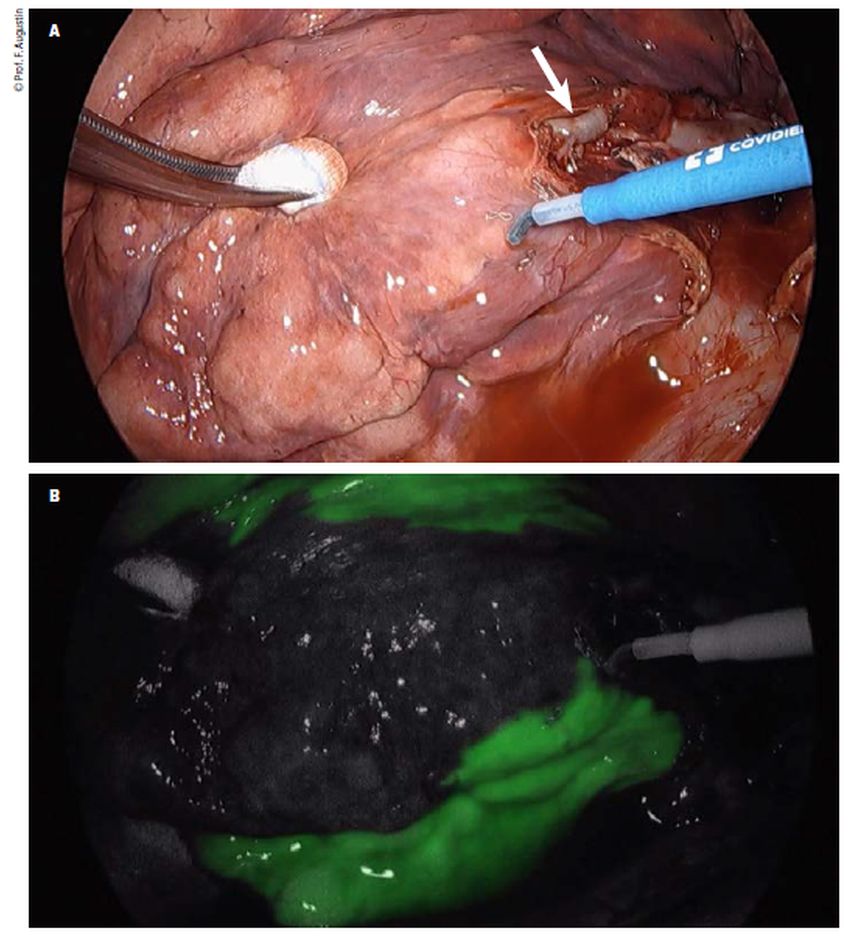

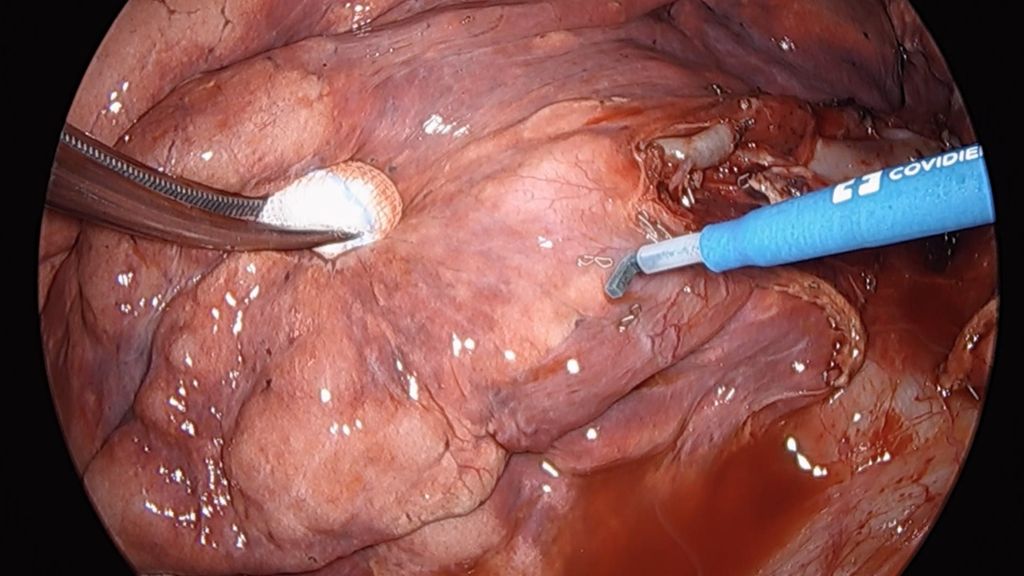

In Innsbruck konnten wir die minimalinvasive anatomische Segmentresektion nach technischen Adaptierungen etablieren. Für die Visualisierung der Segmentgrenzen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wobei die Gabe von fluoreszierendem Indocyaningrün (ICG) und Unterscheidung der anatomischen Grenzen mithilfe einer „Nearinfrared“(NIR)-Lichtquelle die einfachste und praktikabelste darstellt.5 ICG ist nebenwirkungsarm, günstig und leicht verfügbar. Es wird über den venösen Zugang verabreicht. Bereits nach wenigen Sekunden lässt sich die Grenze zwischen einem durchbluteten Lungensegment und einem Segment, dessen zuführende Arterie durchtrennt ist, erkennen. (Abb. 2). Diese Grenze wird markiert und entlang der Grenze erfolgt dann auch die Resektion mit Klammernahtgeräten. Während ICG leicht verfügbar ist, bedarf es für die NIR-Thorakoskopie einer speziellen Lichtquelle, die in den meisten Abteilungen separat angeschafft werden muss und deshalb die Anwendung derzeit noch limitiert.

Abb. 2: Intraoperative Darstellung der Segmentgrenzen mittels Indocyaningrün (ICG) und „Near infrared“(NIR)-Thorakoskopie. Nach Durchtrennen der Segmentarterie (A, Pfeil) wird ICG intravenös verabreicht und die Lichtquelle auf Licht im NIR-Bereich umgestellt. Alle durchbluteten Lungenanteile erscheinen durch die Fluoreszenz des ICG grün (B), durch die Abgrenzung zu den nicht durchbluteten dunklen Lungenanteilen kann die Resektionslinie eindeutig definiert werden

Weitere Ansätze: interdisziplinär und patientenzentriert

Weitere Möglichkeiten, um die komplexe Segmentresektion technisch zu vereinfachen, stellen dreidimensionale Rekonstruktionen des pulmonalen Gefäßbaumes sowie des Bronchialbaumes dar, die aus konventionellen Computertomografiedaten errechnet werden können. Sie helfen in der präoperativen OP-Planung und können die oft variable Anatomie veranschaulichen.

Neben diesen genannten operationstechnischen Optimierungen haben sich in den letzten Jahren weitere Ansätze zur Verbesserung der postoperativen Ergebnisse herauskristallisiert. Gerade in der postoperativen Schmerztherapie kommen heute fast überall in Österreich lokalanästhetische Verfahren zum Einsatz, die den Opiatbedarf mit all seinen Nebenwirkungen deutlich reduzieren können.6 Schonendere Beatmungstechniken mit flusskontrollierter Ventilation oder auch Eingriffe an nichtintubierten, sedierten Patienten („non-intubated VATS“, NI-VATS) werden ebenso evaluiert wie eine Optimierung des Patientenpfads von der ersten auffälligen Bildgebung bis zur Therapie oder auch die Evaluierung im Rahmen von Prähabilitationsprogrammen.

Hier wiederum wird klar ersichtlich, dass viele Verbesserungen in der Abklärung und Therapie von Patienten mit Bronchuskarzinomen nur interdisziplinär und mit einem patientenzentrierten Ansatz verwirklicht werden können, sodass diese Interdisziplinarität auch in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden muss.

Literatur:

1 Ginsberg RJ, Rubinstein LV: Randomized trial of lobectomy versus limited resection for T1 N0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer Study Group. Ann Thorac Surg 1995; 60(3): 615-22; discussion 622-3 2 Ng CSH et al.: Optimal approach to lobectomy for non-small cell lung cancer: systemic review and meta-analysis. Innovations 2019; 14(2): 90-116 3 Perna V et al.: Uniportal video-assisted thoracoscopic lobectomy versus other video-assisted thoracoscopic lobectomy techniques: a randomized study. Eur J Cardiothorac Surg 2016; 50(3): 411-5 4 Suzuki K et al.: Comparison of pulmonary segmentectomy and lobectomy: safety results of a randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2019; 158(3): 895-907 5 Andolfi M et al.: Identification of the intersegmental plane during thoracoscopic segmentectomy: state of the art. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2020; 30(3): 329-36 6 Ponholzer F et al.: Intercostal catheters for postoperative pain management in VATS reduce opioid consumption. J Clin Med 2021; 10(2): 372

Das könnte Sie auch interessieren:

Adjuvantes Osimertinib reduziert ZNS-Rezidive bei EGFR-mutierter Erkrankung

Etwa 30% der Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) präsentieren sich mit resezierbarer Erkrankung und werden einer kurativen Operation unterzogen. Viele Patienten ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...