Perspektiven innovativer Technologien für die Parkinsontherapie

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

App-gestützte Sensoren, Rückenmarkstimulatoren und Stammzelltransplantationen könnten in Zukunft die Therapie von Menschen mit Parkinson weiter verbessern. Vielversprechende Ansätze stehen an der Schwelle zu weitergehenden klinischen Forschungsaktivitäten.

App-gestütztes Symptom-Tracking liefert bisher heterogene Ergebnisse

Im Laufe der Zeit entwickeln Menschen mit Parkinson unter einer konventionellen oralen Levodopa-Therapie motorische und nicht motorische Symptomschwankungen: etwa 50% nach 5 Jahren und sogar 90% nach 10 Jahren. „Das Erfassen solcher Schwankungen in Relation zur Medikamenteneinnahme könnte zur Optimierung der Therapie beitragen“, so die Einschätzung von Prof. Alexander Storch, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Universitätsmedizin Rostock. Allerdings könnten bisherige Monitoring-Strategien zur Dokumentation des funktionalen Status, wie Tagebücher, Befragung der Patient:innen und ärztliche Auskünfte, lückenhaft sein. Daher untersuchte Storch in seiner Arbeitsgruppe im Rahmen einer prospektiven Studie (VALIDATE-PD), inwiefern eine sensorgestützte, kontinuierliche Dokumentation motorische Fluktuationen bei fortgeschrittener Parkinsonerkrankung genauer erfasst als simultane Tagebuchdokumentationen von Betroffenen und Behandelnden. Die Dokumentation erfolgte mit einem Akzelerometer-System, einem kleinen Gerät ähnlich einer Smartwatch, um über einen bestimmten Zeitraum Daten zu sammeln. Das Ausmaß der Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen des Akzelerometer-Systems und den Tagebuchbewertungen über 2 Tage hinweg wurde statistisch ausgewertet.1 „In unserer Arbeit konnten wir eine moderate Validität für die Detektion von motorischen Off-Phasen und dyskinetischen Phasen über den Verlauf eines Tages dokumentieren. Für die Erkennung plötzlicher und unerwarteter motorischer Schwankungen waren die Ergebnisse hingegen schwächer“, so Storch.

Weitere Untersuchungen mit anderen Wearables bei Menschen mit Parkinson erzielten ähnliche Ergebnisse mit milden bis moderaten Korrelationen zum Monitoring der Motorik, lediglich Tremor wird durch die meisten verfügbaren Wearables mit einer guten Validität im Vergleich zur klinischen Bewertung detektiert.2

„Viele der am stärksten belastenden Parkinsonsymptome lassen sich allerdings noch nicht mit Wearables über alle Krankheitsstadien hinweg adäquat überwachen“, schlussfolgerte Storch. Daher seien hier noch weitere Forschungsaktivitäten vonnöten.

Vielversprechende Pilotstudien zu Neuroprothesen bei schweren Gangstörungen

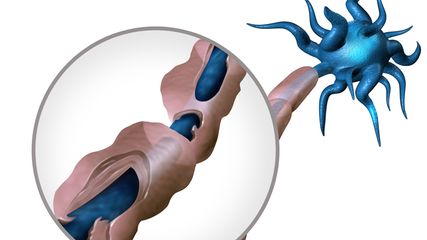

Erfreulich sind die ersten Erkenntnisse zur Implantation von epiduralen Elektroden (epidurale elektrische Stimulation, EES) bzw. einer Neuroprothese bei schweren Gangstörungen, wie Freezing of Gait. Die TEES („targeted epidural spinal stimulation“) wurde anhand eines Primatenmodells entwickelt und nun erstmals an einem 61-jährigen Parkinsonpatienten untersucht. Dieser Patient war bereits seit 30 Jahren an Parkinson erkrankt und entwickelte im Laufe der Zeit unter anderem ein schweres Freezing of Gait, das mehrfache Stürze pro Tag provozierte.3

Zur Reduktion seiner schweren motorischen Symptomlast wurden die TEES und etablierte Verfahren wie eine tiefe Hirnstimulation im Nucleus subthalamicus angesetzt und seine dopaminerge Medikation wurde optimal ausgeschöpft. „Mit diesem kombinierten Ansatz konnten wesentliche Gangparameter gebessert bis normalisiert werden. Seine Sturzfrequenz sank dramatisch, was sich ebenfalls positiv auf die Lebensqualität auswirkte. Die Symptome des Freezing of Gait waren mit TEES nahezu verschwunden“, so Storch.3, 4

Aktuell läuft eine größere Studie (STIMO-PARK, NCT04956770) zur Wirksamkeit der TEES über einen Follow-up-Zeitraum von drei Jahren. „Die Ergebnisse aus STIMO-PARK werden mit Spannung erwartet, da das Verfahren möglicherweise den bestehenden hohen therapeutischen Bedarf bei Freezing of Gait adressieren könnte“, kommentierte Storch.

In Bezug auf Freezing of Gait wird aktuell ein weiterer, roboterassistierter Ansatz mit soften Prothesen untersucht. In einer Proof-of-Concept-Studie mit einem Parkinsonprobanden (männlich, 73 Jahre alt) wurden relevante Verbesserungen der Gangquantität und -qualität über mehrere Tage hinweg beobachtet.5

„Beide Ansätze deuten darauf hin, dass technologiebasierte Lösungen in Zukunft einen Wendepunkt in der Behandlung des Freezing of Gait einleiten werden“, schlussfolgerte Storch.

Interessante Ergebnisse zur Stammzelltherapie bei Parkinson

Restaurative Therapien mittels Stammzelltransplantation erleben bei Parkinson laut Einschätzung von Storch derzeit eine Renaissance. Darunter scheinen Ansätze mit induzierten pluripotenten Stammzellen („induced pluripotent stem cells“, iPSCs) und insbesondere embryonalen Stammzellen die aussichtsreichsten Zellquellen zu sein. Als einen der klinisch am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten für eine pluripotente Stammzelltherapie nannte der Experte Bemdaneprocel. Bisherige Ergebnisse aus einer Phase-I-Studie (NCT04802733) mit einer Nachbeobachtungszeit von mittlerweile 18 Monaten sind nach seiner Einschätzung ermutigend. In Bezug auf die Sicherheit wurde Bemdaneprocel bei allen 12 Proband:innen mit Parkinson in niedriger und hoher Dosis gut vertragen. Zudem konnte die Off-Zeit reduziert und die On-Zeit gesteigert werden, ohne dass Dyskinesien auftraten. „In der Hochdosiskohorte wurden die größten Effekte zur Reduktion der Off-Zeit erzielt“, ergänzte Storch. Eine Phase-II-Studie zur weiteren klinischen Untersuchung von Bemdaneprocel wird noch in diesem Jahr mit der Rekrutierung von Studienteilnehmer:innen beginnen. „Somit könnte Bemdaneprocel zu einem realistischen Ansatz in der Stammzelltherapie avancieren, sofern sich die bisherigen Ergebnisse reproduzieren lassen“, so das Fazit von Storch.6

Quelle:

Deutscher Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen, 25. bis 27. April 2024, Rostock

Literatur:

1 Löhle M et al.: Application of single wrist-wearable accelerometry for objective motor diary assessment in fluctuating Parkinson’s disease. npj Digit Med 2023; 6: 194 2 Lipsmeier F et al.: Reliability and validity of the Roche PD Mobile Application for remote monitoring of early Parkinson‘s disease. Sci Rep 2022; 12(1): 12081 3 Milekovic T et al.: A spinal cord neuroprosthesis for locomotor deficits due to Parkinson’s disease. Nat Med 2023; 29: 2854-65 4 Mizrahi-Kliger A, Ganguly K: Spinal stimulation for unfreezing gait in Parkinson’s disease. Nat Med 2023; 29: 2713-5 5 Kim J et al.: Soft robotic apparel to avert freezing of gait in Parkinson’s disease. Nat Med 2024; 30: 177-85 6 https://www.bluerocktx.com/bluerock-therapeutics-phase-i-clinical-trial-for-parkinsons-disease-continues-to-show-positive-trends-at-18-months/

Das könnte Sie auch interessieren:

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung

Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...