Mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen

Autor:

Prof. Dr. Ojan Assadian, MSc, DTMH

Universitätsklinikum Wiener Neustadt

Danube Private University

Wiener Neustadt

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen kann – richtig eingesetzt – ein essenzieller Bestandteil der klinischen Entscheidungsfindung im Rahmen der Behandlung von Wundinfektionen sein. Die Wahl der Untersuchungsmethode hängt von der Fragestellung und der erwarteten Konsequenz der Ergebnisse ab.

Keypoints

-

Die mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen erfordert eine klare Indikationsstellung.

-

Die Wahl der Methode hängt von der klinischen Fragestellung und den erwarteten Konsequenzen ab.

-

Während die klassische Kulturdiagnostik weiterhin der Goldstandard bleibt, gewinnen molekulare Methoden zunehmend an Bedeutung.

-

Der Unterschied zwischen klinischer und epidemiologischer Diagnostik sollte bei der Interpretation der Ergebnisse stets berücksichtigt werden.

Vor jeder diagnostischen Maßnahme muss aber geklärt werden, welches Ziel verfolgt wird: Geht es um die gezielte Behandlung eines Patienten mit einer möglichen Infektion oder um den Nachweis von multiresistenten Erregern (MRE) zur Prävention nosokomialer Übertragungen? Steht eine präventive antimikrobielle Behandlung zur Verhinderung der Progredienz einer klinischen Infektion oder die gezielte Behandlung eines Infektionsverdachtes im Vordergrund?1 Diese Unterscheidungen sind essenziell, da sie maßgeblich die Wahl der diagnostischen Methoden und die therapeutischen Konsequenzen beeinflussen.2

Indikationen für eine mikrobiologische Diagnostik

Die mikrobiologische Untersuchung einer Wunde darf nicht reflexartig erfolgen, sondern muss auf einer klinischen Indikation basieren. Dabei sind folgende Fragestellungen zu berücksichtigen:

-

Liegt eine klinisch manifeste Wundinfektion vor, die eine gezielte antimikrobielle Therapie erfordert, sei es lokal antiseptisch oder systemisch mittels Gabe von Antibiotika?

-

Wird der Nachweis eines Erregers benötigt, um eine gezielte antiinfektive Therapie zu beginnen oder anzupassen?

-

Soll die mikrobiologische Untersuchung der Identifikation von MRE dienen, die noch keine klinischen Symptome verursachen, jedoch eine epidemiologische Bedeutung haben?3

Eine mikrobiologische Diagnostik ist nur dann sinnvoll, wenn sie mit einer therapeutischen oder hygienischen Konsequenz verbunden ist. Ein rein explorativer Nachweis ohne konkrete Konsequenzen soll vermieden werden, da dies eine Verschwendung von klinischen Ressourcen darstellt und unter Umständen zu nicht indizierten therapeutischen und weiteren diagnostischen Maßnahmen führten kann.

Die Bedeutung des Nachweises von Erregern in chronischen Wunden

Chronische Wunden sind häufig von einer polymikrobiellen Flora besiedelt, ohne dass dies zwangsläufig eine klinisch relevante Infektion bedeutet. Der Nachweis von Erregern in einer chronischen Wunde allein ist daher nicht ausreichend, um eine Infektion zu diagnostizieren oder eine antibiotische Therapie zu begründen.4

Die heutige Fachmeinung legt den Fokus auf klinische Kriterien zur Beurteilung einer Infektion, insbesondere auf die sogenannten klassischen Entzündungszeichen (Rötung, Überwärmung, Schwellung, Schmerz, Funktionsverlust) sowie auf spezifische Zeichen einer Wundinfektion wie verzögerte Heilung, vermehrte Exsudation, veränderten Geruch oder das Vorhandensein von Taschenbildungen oder Nekrosen.5

Methoden der mikrobiologischen Diagnostik

Die Wahl der Untersuchungsmethode ist abhängig von der Fragestellung und der erwarteten Konsequenz der Ergebnisse. Die wichtigsten Methoden im Überblick:

1. Bakterielle Kultur

Die klassische mikrobiologische Kulturmethode ist nach wie vor der Goldstandard für den Nachweis von bakteriellen Erregern. Sie ermöglicht

-

die Identifikation von Erregern durch morphologische, biochemische und massenspektrometrische Verfahren (z.B. MALDI-TOF MS),

-

die Durchführung eines Antibiogramms zur Bestimmung der Resistenzlage,

-

die Detektion von Mischinfektionen durch semiquantitative oder quantitative Kulturen.

Vorteilhaft sind die hohe Spezifität und Standardisierung der Methode. Jedoch dauert die Kultivierung je nach Erreger 24 bis 72 Stunden, und nicht alle Erreger lassen sich zuverlässig anzüchten.

2. Gramfärbung

Die Gramfärbung ist eine fast schon vergessene, aber schnell durchzuführende Methode zur Orientierung über die mikrobielle Kolonisation der Wunde. Sie erlaubt

-

eine erste Unterscheidung zwischen grampositiven und gramnegativen Bakterien,

-

eine Einschätzung der Erregerdichte (Hinweis auf eine Infektion bei massenhaftem Wachstum),

-

die Detektion von Mischflora oder einzelnen dominierenden Pathogenen.6

Oft wird vergessen, dass die Gramfärbung auch Pilze nachweisen kann, allerdings mit Limitationen. Pilze erscheinen unter dem Mikroskop meist als große, grampositive Strukturen (lila gefärbt), da ihre Zellwände aus Chitin bestehen, welches Farbstoffe ähnlich wie grampositive Bakterien aufnimmt. Allerdings ist die Gramfärbung nicht spezifisch für Pilze und weniger empfindlich als spezielle Pilzfärbungen wie die PAS-Färbung („periodic acid Schiff“) oder die GMS-Färbung (Grocott-Gömöri-Methenamin-Silberfärbung). Daher werden für den gezielten Nachweis von Pilzen in Wundmaterialien eher eine spezifische Pilzkultur oder molekularbiologische Methoden wie PCR empfohlen.

Die Gramfärbung ist schnell verfügbar und kann unmittelbar nach der Probennahme durchgeführt werden. Allerdings erlaubt sie keine spezifische Erregeridentifikation und ist stark von der Erfahrung des Untersuchers abhängig.

3. Molekularbiologische Verfahren

Moderne molekularbiologische Methoden bieten eine schnelle und präzise Diagnostik, insbesondere für schwer anzüchtbare oder multiresistente Erreger. Wichtige Verfahren sind:

-

PCR (Polymerase-Kettenreaktion): direkter Nachweis von Pathogen-DNA oder -RNA innerhalb weniger Stunden7

-

Next-Generation-Sequencing (NGS): umfassende Analyse der mikrobiellen Zusammensetzung und Resistenzgene

Diese Methoden sind hochsensitiv und schnell, jedoch kostenintensiv und nicht immer für die Routinediagnostik erforderlich. Zudem muss immer beachtet werden, dass der Nachweis eine Aussage über das Vorhandensein eines entsprechenden Genoms, nicht aber über vermehrungsfähige Mikroorganismen zulässt. Molekulare Methoden können aber insbesondere bei Patienten mit schwerwiegenden Infektionen oder unklaren Erregernachweisen wertvoll sein, um eine gezielte Therapie frühzeitig zu ermöglichen.

Klinische versus epidemiologische Diagnostik

Während die klinische Diagnostik die gezielte Behandlung einer bestehenden Infektion bei einem individuellen Patienten unterstützt, dient die epidemiologische Diagnostik vor allem der Verhinderung nosokomialer Infektionen durch MRE. Hierbei gilt:

-

Bei klinisch symptomatischen Wundinfektionen soll die mikrobiologische Diagnostik die gezielte Therapie unterstützen.

-

Der Nachweis von MRE (z.B. MRSA, VRE) ist relevant für Isolationsmaßnahmen und die Verhinderung der Erregerverbreitung, auch wenn der Patient selbst (noch) keine klinischen Symptome zeigt.

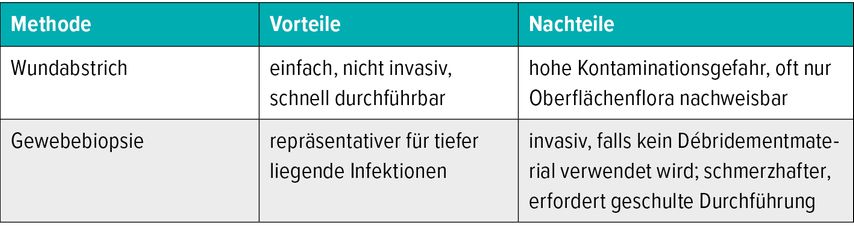

Wundabstrich versus Gewebebiopsie

Die Wahl der Probennahme beeinflusst maßgeblich die Qualität der mikrobiologischen Diagnostik. Dabei werden häufig Wundabstriche, selten Gewebebiopsien verwendet (Tab.1). Während der Wundabstrich häufig in der Routine eingesetzt wird, liefert die Gewebebiopsie aussagekräftigere Ergebnisse, insbesondere bei tiefen oder chronischen Wundinfektionen.

Literatur:

1 Leaper D et al.: Approach to chronic wound infections. Br J Dermatol 2015; 173(2): 351 2 Dissemond J et al.: Therapeutic index for local infections score validity: a retrospective European analysis. J Wound Care 2020; 29(12): 726-34 3 Lipsky BA et al.: Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). Diabetes Metab Res Rev 2020; 36(1): e3280 4 Bowler PG et al.: Wound microbiology and associated approaches to wound management. Clin Microbiol Rev 2001; 14(2): 244-69 5 Dissemond J.: Diagnostik und Therapie lokaler Wundinfektionen. Z Gerontol Geriat 2023; 56(1): 48-52 6 Malone M, Schultz G: Challenges in the diagnosis and management of wound infection. Br J Dermatol 2022; 187(2): 159-66 7 S2k-Leitlinie: Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen. Update 2019. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/082-006 ; zuletzt aufgerufen am 14.4.2025

Das könnte Sie auch interessieren:

Unilaterales nävoides Teleangiektasie-Syndrom

Der folgende Fallbericht beleuchtet das seltene unilaterale nävoide Teleangiektasie-Syndrom im Kontext hormoneller Veränderungen während der Schwangerschaft. Anhand einer Patientin ...

Excimer-Laser und Lichtbehandlung von Vitiligo und Hypopigmentierungen

Die UV-Phototherapie mit 308nm Excimer-Laser und -Lampen sind in der Behandlung der Psoriasis, aber auch bei Vitiligo und Hypopigmentierungen ein etabliertes Therapieverfahren. Sie ...

Stammzellen in der regenerativen Medizin

Unbegrenzte Selbsterneuerung sowie die Möglichkeit der Differenzierung in reifere Gewebe und Zellen zeichnen Stammzellen aus, wobei sich diese je nach Entwicklungspotenzial nur in Zellen ...