Alopecia areata – Aktuelles zu Pathogenese, Diagnostik und Therapie

Bericht: Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Alopecia areata ist eine Autoimmunkrankheit, die den Alltag von Betroffenen deutlich einschränken kann und mit diversen Begleitkrankheiten einhergeht. Seit Kurzem steht mit Januskinase-(JAK)-Hemmern eine neue Therapieoption zur Verfügung. Wie man die Krankheit diagnostiziert und behandelt und welche Rolle die JAK-Inhibitoren spielen, berichtete Dr. med. Christian Greis aus Zürich auf den Zürcher Dermatologischen Fortbildungstagen.

Keypoints

-

Alopecia areata ist die zweithäufigste Form des Haarverlustes – das Spektrum reicht vom fokalen bis zum generalisierten Haarausfall.

-

Die betroffenen Stellen sind typischerweise scharf begrenzte, rund-ovale, kahle Herde ohne Narben, teils mit einzelnen Resthaaren.

-

Bei bis zu 60% sind die Nägel (Tüpfel- oder Sandpapiernägel) mitbeteiligt.

-

Eine Mitbeteiligung der Nägel, ein Haarverlust >50% oder ein Krankheitsbeginn vor der Pubertät weisen auf eine schlechte Prognose.

Haare haben für Menschen eine grosse Bedeutung, die weit über ein hübsches Aussehen hinausgeht. Sie beschreiben uns, unsere Identität, unsere Rolle in der Gesellschaft oder unsere Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen. Sie können Zeichen der Rebellion sein oder auch ausdrücken: Ich frisiere mich wie ihr, ich gehöre dazu. Kräftiges, volles Haar wird mit Gesundheit, Jugend und Vitalität assoziiert, und Tausende von Menschen helfen mit Färbemitteln, Dauerwellen oder Haartransplantationen nach, um den Eindruck noch bis ins hohe Alter zu vermitteln.

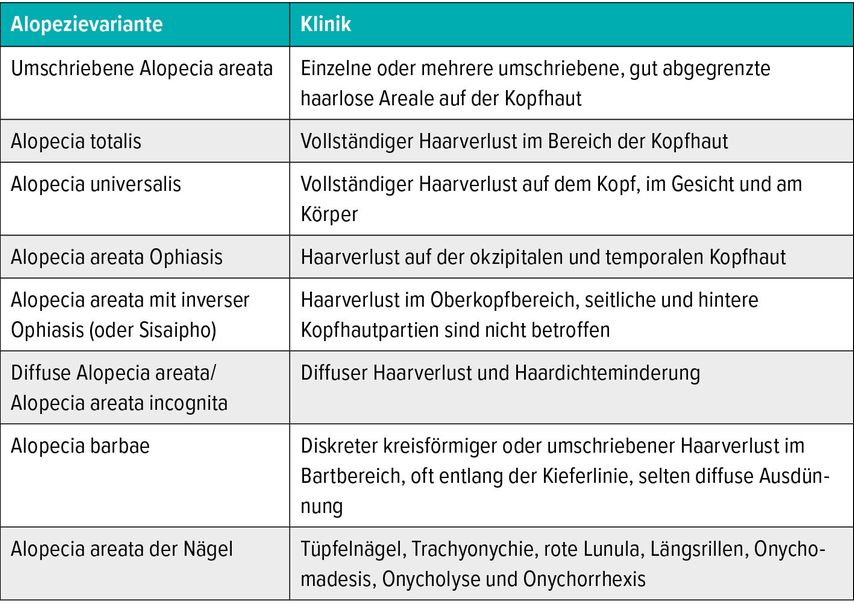

Leicht vorstellbar ist daher, wie belastend das Leben für Menschen mit Alopecia areata sein muss. Die Krankheit ist nach der androgenetischen Alopezie die häufigste Form des Haarausfalls. Je nach Studie sind im Laufe ihres Lebens zwischen 0,7% und 3,8% der Menschen betroffen.1 Die Krankheit kann sich auf sehr unterschiedliche Weise bemerkbar machen (Tab.1).2 Bei einigen Patienten fallen die Haare fleckweise nur an einzelnen Stellen aus, bei anderen kranzförmig nur im Okzipital- und Temporalbereich oder nur oben auf dem Kopf. In 7–12% kommt es zu einer Alopecia totalis mit Verlust des gesamten Kopfhaares oder zu einer Alopecia universalis, bei der die Betroffenen zusätzlich die Haare im Gesicht und ihre Körperhaare verlieren.

Alopecia areata ist eine Autoimmunkrankheit. Immunzellen – vor allem CD8+-T-Lymphozyten – greifen die Haarwurzeln an, zerstören sie und die Haare fallen aus. Normalerweise ist die Haarwurzel vor solchen körpereigenen Angriffen geschützt. «Warum dieses Immunprivileg hier zusammenbricht, ist noch nicht komplett geklärt», sagte Greis. Eine Rolle spielt die genetische Veranlagung. Triggerfaktoren können äussere Faktoren wie Stress, HPV-Infektion oder Rauchen sein. Das Gute dabei ist, dass die Haar-Stammzellen nicht zerstört werden. Wird die Immunreaktion mit Medikamenten gestoppt oder hört sie von selbst auf, erholen sich die Haarwurzeln, und die Haare können nachwachsen. Bei bis zu 6 von 10 Patienten sind die Nägel mitbeteiligt, was sich etwa als Tüpfelnägel oder mit Längsrillen äussert. «Die Patienten fragen oft, wie ihre Prognose sei», erzählte Greis. «Wir Ärzte tendieren dann dazu, die Patienten zu beruhigen und zu sagen, dass in 80% die Alopezie nach einem Jahr wieder verschwunden sei. Aber so pauschalisierend würde ich das nie sagen.» Es gibt nämlich einige Faktoren, die auf eine schlechte Prognose hinweisen. Das ist zum einen eine Beteiligung der Nägel, zum anderen ein ausgeprägter Haarverlust von >50%, ausserdem der Beginn der Alopezie vor der Pubertät.3–8

Der Haarausfall ist aber nicht das einzige Problem. Menschen mit Alopecia areata erkranken deutlich häufiger an anderen Autoimmunkrankheiten, an atopischer Dermatitis, allergischer Rhinitis, allergischer Konjunktivitis und Asthma. Vermutlich liegt das daran, dass den Krankheiten ähnliche pathophysiologische Vorgänge zugrunde liegen. Ausserdem belastet die Krankheit seelisch sehr: Mehr als jeder Dritte bekommt eine Depression oder eine Angststörung, und drei von vier Betroffenen berichten über eine eingeschränkte Lebensqualität. Zwei von fünf Patienten erkranken vor dem 20., mehr als vier von fünf vor dem 40. Lebensjahr. In Studien berichten Kinder, sie würden schikaniert oder gar körperlich angegriffen, und sie blieben deshalb oder wegen Arztterminen der Schule oftmals fern. Erwachsene Patienten müssen sich öfter krankschreiben lassen oder sind arbeitslos. Die Krankheit beeinflusst zudem Karriereentscheidungen oder private Lebenswege.9

Dermatoskopie zur Sicherung der Diagnose

Die Diagnose wird klinisch gestellt. Typisch sind scharf begrenzte, rund-ovale, kahle Stellen ohne Narben. Zum Teil sind einzelne Resthaare oder depigmentierte Haare zu erkennen (Abb.1). Hilfreich für die Diagnose ist die Dermatoskopie. Damit lassen sich vernarbende Haarkrankheiten abgrenzen – etwa durch Verbrennungen oder Infektionen – und die Aktivität der Alopezie kann so eingeschätzt werden. Klassischerweise erkennt man mit dem Dermatoskop «Ausrufezeichen-Haare», also solche, die oben dicker und unten, zur Kopfhaut hin, immer dünner werden. Die Haare sehen so aus, weil der Haarfollikel über die Zeit immer mehr zerstört wird. Zu sehen sind häufig auch abgebrochene Haare, dünne, unpigmentierte Flaumhaare oder winzige Punkte. Runde, gelbe oder rosa-gelbe kreisförmige Punkte («yellow dots») entsprechen den erweiterten, aber intakten Öffnungen der Haarfollikel, die mit Talg oder Resten von Keratinozyten gefüllt sind. Schwarze Punkte, «black dots», sind die Reste von Haarschäften, die vor allem bei Patienten mit dunklen Haaren und heller Haut zu sehen sind.

Die Krankheitsaktivität lässt sich mit dem Haarzupftest einschätzen. Man greift ein Büschel von 50–60 Haaren am Rande eines Herdes und zieht in Längsrichtung. Hat man danach 10% oder mehr Haare ausgerissen, spricht das für eine aktive Alopecia areata. Lassen sich Haare auch an Stellen ausrupfen, die scheinbar nicht betroffen sind, weist das darauf hin, dass sich die Alopezie ausbreitet und fortschreitet.

SALT-Score: wichtig für die Therapieplanung

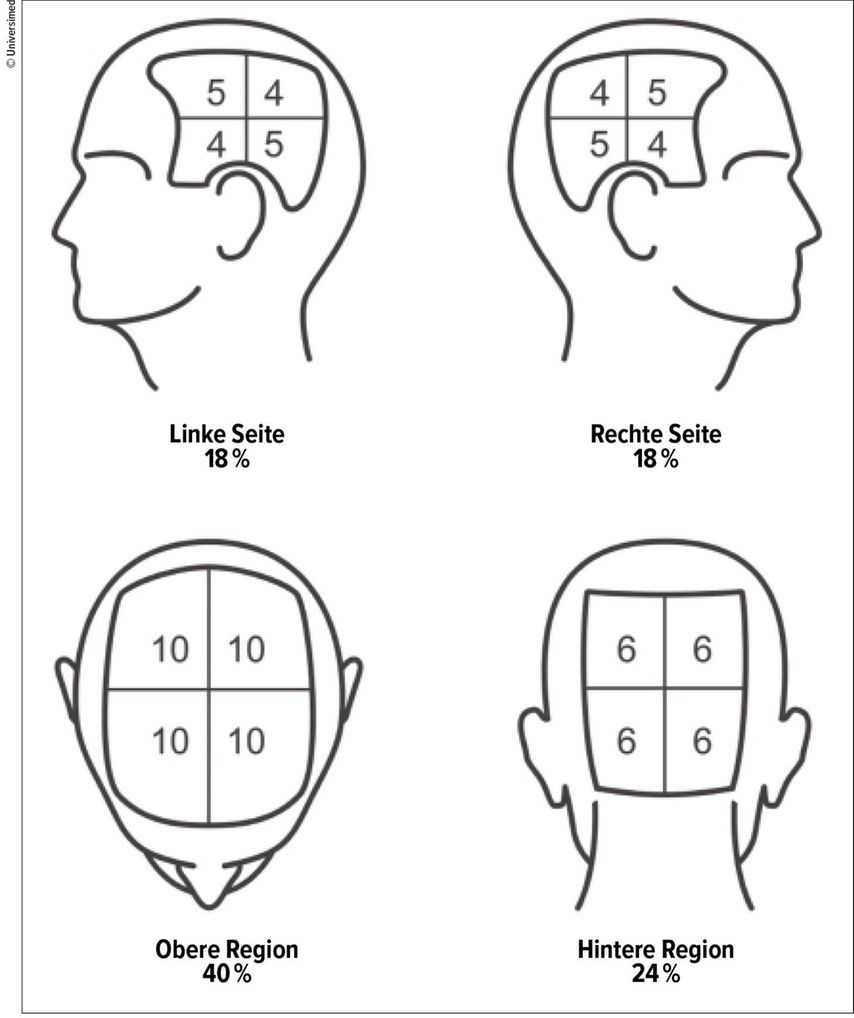

Um das Ausmass des Haarverlustes am Kopf zu objektivieren – was später für die Therapiewahl, insbesondere in Bezug auf die neuen Medikamente, wichtig ist –, berechnet man den «Severity of Alopecia Areata Tool»(SALT)-Score. Ein Score von 0 bedeutet kein Haarverlust, 100 steht für komplette Glatze. Um den Score zu berechnen, teilt man den Kopf in vier Regionen ein und diese wiederum in Quadranten. Die obere Region sind 4x10 Punkte (40), die posteriore 4x6 Punkte (24) und rechts und links jeweils 2x18 Punkte (36) (Abb.2).10 Man schätzt die Fläche der Herde ein, vergibt entsprechend Punkte und zählt sie zusammen. Als milde Alopezie gilt ein Haarverlust bis 20%, was einem Score von 20 entspricht, als moderate ein Verlust von 21–49%, und ein Score von 50 oder mehr bedeutet eine schwere Alopezie. Eine milde Alopezie gilt als «schlimmer», wenn Augenbrauen oder Wimpern merklich ausfallen, wenn eine mindestens 6-monatige Therapie nicht hilft, wenn der Zupftest auf einen diffusen oder multifokalen Befall hinweist und wenn die Krankheit die psychosoziale Funktion des Patienten negativ beeinflusst.11

Abb. 2: Haarausfall mittels SALT-Score objektivieren (modifiziert nach Müller Ramos P et al. 2025)10

Eine Biopsie der Kopfhaut sei nur in Ausnahmefällen erforderlich, sagte Greis. «Zum Beispiel, wenn man sich nicht sicher ist, ob der Patient nicht doch eine vernarbende Alopezie hat oder wenn eine einzelne Stelle gar nicht auf die Therapie anspricht.» Die Histologie zeigt typischerweise, dass die Follikel von einem lymphozytären Infiltrat umgeben sind, vor allem CD4+- und CD8+-T-Zellen. Da dies unter dem Mikroskop als Dutzende dunkle Punkte auf einem Haufen erscheint, wird das Infiltrat auch «Bienenschwarm» genannt. Laboruntersuchungen sind angezeigt, wenn man klinisch eine Komorbidität vermutet, etwa eine Schilddrüsendiagnostik zum Ausschluss einer Autoimmunkrankheit der Schilddrüse.

In Kürze erste deutsche Behandlungsleitlinie

Wie die Alopezie verläuft, lässt sich nur schwer voraussagen. Zwar wachsen die Haare bei bis zu 80% der Patienten innerhalb eines Jahres von selbst wieder nach,12 aber bei vielen kommt es zu einem erneuten Schub. Auch wie gut die Behandlungen wirken, kann man vorher nicht definitiv sagen. Bisher gibt es keine Behandlungsleitlinie für den deutschsprachigen Raum. Es ist jedoch eine von der AWMF in Arbeit, die noch dieses Jahr gemeinsam mit einer Patientenleitlinie erscheinen soll.

Die Britische Dermatologen-Vereinigung gab schon 2003 eine erste Behandlungsleitlinie heraus, die 2012 überarbeitet wurde. 2024 erschien eine «living guideline» der Vereinigung.13 2020 gab eine europäische Arbeitsgruppe ein Statement zu den systemischen Therapien heraus, das 2024 aktualisiert wurde.14 Sowohl die britische Leitlinie als auch die europäische Stellungnahme kann man als Richtlinie für die Therapie heranziehen, allerdings muss man die hiesigen Rahmenbedingungen bezüglich Verschreibung und Erstattung beachten.

Therapieoptionen

Die Therapie hängt ab von Alter, Ausmass und Verlauf der Alopezie. Bei sehr milden Formen könne man oft erst einmal abwarten, sagte Greis. «Bei moderaten bis schwereren Formen wird davon abgeraten, denn man weiss, dass das mit einer schlechten Prognose einhergeht, und je länger man mit der Therapie wartet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Therapie hilft.» Jede Behandlung solle mindestens drei Monate angewendet werden, um einschätzen zu können, ob die Therapie wirkt. Zugelassen in der Schweiz sind topische Zubereitungen mit Prednisolon und Minoxidil und systemische mit Betamethason, Triamcinolon und seit 2023 beziehungsweise Februar 2025 die Januskinase-(JAK)-Hemmer Baricitinib und Ritlecitinib. Die JAK-Hemmer muss der Patient selbst bezahlen. Manche Kassen übernehmen allerdings die Therapie nach erfolgter Kostengutsprache. Bei milden bis moderaten Formen wird zunächst mit einer lokalen Behandlung begonnen, weil diese am wenigsten Nebenwirkungen birgt und bei leichten bis mittelschweren Fällen häufig gut wirkt: Empfohlen wird als Erstes Cortison in Form von Lösungen, Schaumpräparaten oder als Injektion in die kahlen Stellen. Als topische Steroide empfahl Greis in seinem Vortrag für Erwachsene hochpotente Klasse-IV-Steroide wie Clobetasolpropionat oder Betamethasonvalerat in Form von Lösung oder Schaum und für Kinder mittelstarke Steroide wie Mometasonfuroat oder Methylprednisolonaceponat, ebenfalls als Lösung oder Schaum. Erstattet werden gemäss Bundesamt für Gesundheit aber nur Triamcinolon und Betamethason (Diprophos®, Triamcort®, Kenacort®). Zur intraläsionalen Injektion eignet sich Triamcinolonacetonid in einer Dosis von 5–10mg/ml (z.B. Kenacort® A10 oder A40 1:1 bis 1:3 verdünnt mit einem Lokalanästhetikum). Das Kortikoid wird am Rand der Läsionen injiziert. Mit den lokalen Therapien wachsen die Haare in einem Grossteil der Fälle nach, insbesondere bei milderen Formen. Ist die Alopezie ausgedehnter – etwa ab 30% Haarausfall – bietet sich Cortison oral, intramuskulär oder intravenös an. Die Wirksamkeit ist die gleiche, egal wie es appliziert wird.15,16 Systemisches Cortison wirkt bei mehr als jedem Dritten, aber häufig fallen die Haare nach Ende der Behandlung wieder aus. Ausserdem sollten Patienten Cortison wegen bekannter Nebenwirkungen nicht dauerhaft systemisch anwenden.

Eine Alternative – gerade auch bei Kindern – ist eine topische Sensibilisierungstherapie mit Kontaktallergenen, zum Beispiel mit Diphenylcyclopropenon(DPCP)-Salbe. Die Arznei löst eine allergische Kontaktdermatitis aus. «Wahrscheinlich werden die Immunzellen aus dem Follikelbereich verdrängt, sodass die Immunreaktion nachlässt und die Haare wieder wachsen können», sagte Greis. Studien zeigen Nachwuchsraten in bis zu 85% der Fälle, aber in manchen Studien wirkt die Therapie nur bei wenigen Patienten. Ausserdem ist die Anwendungsdauer auf 6–12 Monate beschränkt, und nach Therapieende und manchmal schon unter der Therapie fallen die Haare häufig wieder aus. DPCP kann zudem zu Hyper- oder Depigmentierung, reaktiver nuchaler Lymphadenopathie und ausgeprägten Ekzemen bis hin zu bullösen oder urtikariellen Reaktionen führen. Eine Alternative wäre eine topische Reiztherapie mit Dithranol-Salbe. Hier liegen die Ansprechraten bei bis zu 75%. Dithranol-Salbe ist allerdings in der Schweiz nicht mehr auf dem Markt und müsste aus dem Ausland eingeführt werden. Dithranol birgt ein geringeres Nebenwirkungspotenzial. Es löst aber manchmal Reizungen der Haut aus und kann blonde Haare oder die Kleidung braun verfärben.

JAK-Hemmer: Mindestens 80% der Haare wachsen nach

JAK-Hemmer kommen bei schwerer Alopecia areata mit einem Befall von 50% und mehr infrage. Baricitinib hemmt JAK1 und JAK2 selektiv und reversibel, Ritlecitinib hemmt JAK3 selektiv und irreversibel und darüber hinaus noch die Proteine der Tyrosin-Proteinkinasen-Familie TEC. Ritlecitinib ist ab 12 Jahren zugelassen, Baricitinib ab 18. Signalwege via JAK und TEC spielen eine entscheidende Rolle in der Pathophysiologie der Alopecia areata. Werden die Januskinasen blockiert, geht das entzündliche Infiltrat zurück, es werden weniger Signalstoffe ausgeschüttet, und die Haarwurzel kann sich erholen. Beide Präparate werden als Tablette eingenommen. Baricitinib gibt es in einer Dosierung von 2mg und 4mg, Ritlecitinib in einer Dosierung von 50mg. Die bisherigen Studien zeigen, dass die Präparate vergleichbar gut wirken: Mit den empfohlenen Dosierungen hatten nach einem Jahr 4 von 10 Patienten einen SALT-Score ≤20, es waren also mindestens 80% der Haare nachgewachsen.

Studiendaten

In den Studien BRAVE-AA1 und BRAVE-AA217 zu Baricitinib mit 1200 Patienten mit einem SALT ≥50 hatten nach 36 Wochen 38,8% der Patienten mit der 4-mg-Dosierung, 22,8% der Patienten mit der 2-mg-Dosierung und 6,2% der Patienten mit Placebo einen SALT von ≤20. Dass auch die Placebos wirkten, weist darauf hin, dass sich die Haarfollikel bei einigen Patienten von selbst erholen.

In der Phase-IIb/III-Studie ALLEGRO zu Ritlecitinib18 mit 718 Patienten ab 12 Jahren und einem SALT von ≥50 erreichten 23% derjenigen, die 50mg Ritlecitinib erhalten hatten, nach 24 Wochen einen SALT von ≤20. Mit Placebo waren es 2% der Patienten. Nach 48 Wochen hatten mehr als 40% der Patienten mit Ritlecitinib einen SALT von ≤20 und knapp 20% derjenigen mit Placebo. JAK-Hemmer bergen allerdings ein Risiko für Nebenwirkungen. So wurden bei Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) und bestimmten Risikofaktoren unter der Behandlung mit JAK-Inhibitoren häufiger maligne Tumoren, schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (MACE), schwere Infektionen, venöse Thromboembolien und eine erhöhte Mortalität im Vergleich zu TNFα-Inhibitoren beobachtet. Diese Risiken gelten als Klasseneffekt, also als typisch für alle JAK-Hemmer.19 Allerdings ist bisher noch nicht geklärt, ob das Risiko für dermatologische Patienten ähnlich hoch ist wie für rheumatologische. Dass das Risiko für Herz und Gefässe möglicherweise in der Dermatologie nicht so hoch ist, lässt auf den ersten Blick eine Metaanalyse aus 35 Studien mit insgesamt 20651 Patienten mit verschiedenen Hautkrankheiten, unter anderem atopische Dermatitis, Vitiligo und Alopecia areata, vermuten.20 Eine Behandlung mit JAK-Hemmern ging hier im Vergleich zu Placebo nicht mit einem erhöhten Risiko für MACE, vorzeitigen Tod oder venöse Thromboembolien einher. Allerdings war die Beobachtungszeit mit 5 Jahren möglicherweise zu kurz, um solche Nebenwirkungen zu erkennen.

In den Langzeitstudien zu Baricitinib mit einer Nachbeobachtungszeit von bis zu 4 Jahren blieb die Inzidenz schwerwiegender Nebenwirkungen gering und die meisten Nebenwirkungen waren mild bis moderat.21 Die Nebenwirkungen, die bei 3% und mehr der Patienten auftraten, waren am häufigsten Infektionen der oberen Atemwege, Covid-19, Kopfschmerzen, Nasopharyngitis, Akne, Harnwegsinfektionen und Erhöhungen der Kreatinkinase. MACE, venöse Thromboembolien und maligne Tumoren traten ähnlich häufig auf wie in der Population der Alopeziepatienten. Eine Rolle spielt auch, dass Alopeziepatienten in der Regel jünger sind und nicht die gleichen Risikofaktoren haben wie die häufig älteren Patienten mit rheumatischen Krankheiten. «Die Januskinase-Hemmer sind eine sehr gute Option, aber man muss die potenziellen Risiken kennen und sollte sie Hochrisikopatienten nicht verschreiben», sagte Greis. Wichtig ist zudem, vor und während der Therapie die empfohlenen Laborkontrollen durchzuführen.

Getestet werden noch andere JAK-Inhibitoren, unter anderem Brepocitinib. Das blockiert gleichzeitig JAK1 und die Tyrosinkinase 2. In einer Phase-IIa-Studie waren nach 24 Wochen bei 34% der Patienten die Haare fast vollständig nachgewachsen; der Effekt war in einer Studie grösser als mit Ritlecitinib.22,23 In den USA ist Brepocitinib schon gegen Dermatomyositis zugelassen. Doch selbst wenn Brepocitinib hierzulande in Kürze auf den Markt kommen sollte, löst das nicht das Hauptproblem: JAK-Hemmer sind für Alopecia areata nicht in der Spezialitätenliste und werden von der OPK nicht übernommen. Baricitinib kostet gemäss Compendium.ch knapp 1000 Franken pro Monat, bei Ritlecitinib ist noch kein Preis angegeben. Beim Hersteller von Baricitinib heisst es, man habe beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen Antrag auf Aufnahme in die Spezialitätenliste gestellt, man sei sich aber nicht einig geworden, so der Hersteller. Der Hersteller von Ritlecitinib hat ebenfalls einen Antrag gestellt, dieser sei gemäss BAG aktuell hängig.

Quelle:

Vortrag «Alopecia areata – ein Update. Aktuelle Erkenntnisse zu Pathogenese, Diagnostik und Therapie» von Dr. med. Christian Greis an den Zürcher Dermatologischen Fortbildungstagen, 21. 6. 2025

Literatur:

1 Rakowska A et al.: Diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 1. Diagnosis and severity assessment. Dermatol Rev 2023; 110(2): 89-100 2 Lintzeri DA et al.: Alopecia areata - Aktuelles Verständnis und Management. J Dtsch Dermatol Ges 2022; 20(1): 59-93 3 Chelidze K, Lipner SR: Nail changes in alopecia areata: an update and review. Int J Dermatol 2018; 57(7): 776-83 4 Vañó-Galván S et al.: Alopecia areata totalis and universalis: a multicenter review of 132 patients in Spain. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31(3): 550-6 5 De Waard-van der Spek FB et al.: Juvenile versus maturity-onset alopecia areata--a comparative retrospective clinical study. Clin Exp Dermatol 1989; 14(6): 429-33 6 Ucak H et al.: Prognostic factors that affect the response to topical treatment in patchy alopecia areata. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014; 28(1): 34-40 7 Tosti A et al.: Alopecia areata: a long term follow-up study of 191 patients. J Am Acad Dermatol 2006; 55(3): 438-41 8 Jang YH et al.: Long-Term Prognosis of Alopecia Areata in Children and Adolescents. Ann Dermatol 2019; 31(2): 231-4 9 Muntyanu A et al.: The burden of alopecia areata: a scoping review focusing on quality of life, mental health and work productivity. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023; 37: 1490-520 10 Müller Ramos P et al.: II consensus of the Brazilian Society of Dermatology for the treatment of alopecia areata. An Bras Dermatol 2025; 100(2): 328-41 11 King BA et al.: Development of the alopecia areata scale for clinical use: results of an academic-industry collaborative effort. J Am Acad Dermatol 2022; 86(2): 359-64 12 MacLean KJ, Tidman MJ: Alopecia areata: more than skin deep. Practitioner 2013; 257(1764): 29-32 13 Harries MJ et al.: British Association of Dermatologists living guideline for managing people with alopecia areata 2024. Br J Dermatol 2025; 192(2): 190-205 14 Rudnicka L et al.: European expert consensus statement on the systemic treatment of alopecia areata. J Eur Acad Dermatol Venereol 2024; 38(4): 687-94 15 Rastaghi F et al.: The efficacy and adverse effects of corticosteroid pulse therapy in alopecia areata: a review article. Dermatol Pract Concept 2023; 13(4): e2023255 16 Fukumoto T et al.: Treatments for alopecia areata: a systematic review and network meta-analysis. Dermatol Ther 2021; 34(3): e14916 17 King B et al.: Two phase 3 trials of baricitinib for alopecia areata. N Engl J Med 2022; 386(18): 1687-99 18 King B et al.: Efficacy and safety of ritlecitinib in adults and adolescents with alopecia areata: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2b-3 trial. Lancet 2023; 401(10387): 1518-29 19 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Rote-Hand-Brief zu Januskinase-Inhibitoren: Aktualisierte Empfehlungen zur Minimierung der Risiken. https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2023/rhb-janus-kinase.html (zuletzt aufgerufen am 2.9.2025) 20 Ingrassia JP et al.: Cardiovascular and venous thromboembolic risk with JAK inhibitors in immune-mediated inflammatory skin diseases: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2024; 160(1): 28-36 21 King B et al.: Safety of baricitinib in adults with severe alopecia areata from two phase III trials over a median of 2.3 years and up to 4 years of treatment. Am J Clin Dermatol 2025; 26(4): 611-22 22 King B et al.: Safety and efficacy of ritlecitinib and brepocitinib in alopecia areata: results from the crossover open-label extension of the ALLEGRO phase 2a trial. JID Innov. 2022; 2(6): 100156 23 Guttman-Yassky E et al.: Ritlecitinib and brepocitinib demonstrate significant improvement in scalp alopecia areata biomarkers. J Allergy Clin Immunol 2022; 149(4): 1318-28

Das könnte Sie auch interessieren:

Orale Behandlung von Psoriasis

Aktuell sind orale Psoriasistherapien mit PDE-4- oder TYK-2-Inhibitoren in Sachen Wirksamkeit den Biologika nicht ebenbürtig. Dies könnte sich mit einer neuen Generation ...

Skin of Color: Diagnosetipps für die Praxis

Die Diagnostik von inflammatorischen Dermatosen wie Psoriasis, Lichen planus oder Akne bei dunkleren Hauttypen birgt einige Herausforderungen und erfordert einen ganzheitlichen Ansatz.

Gezielte Diagnostik, bessere Therapie: gründliche Anamnese als Grundlage

Was rät man Eltern von Neugeborenen, wie sie eine atopische Dermatitis (AD) bei ihrem Baby verhindern können? Wann macht eine komponentenbasierte Allergiediagnostik Sinn? Wie lassen sich ...