Sichere Kontrazeption bei rheumatischen Erkrankungen

Bericht:

Mag. pharm. Irene Senn, PhD

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Schubrisiko, Thrombosegefahr und Arzneimittelinteraktionen – die Wahl der richtigen Kontrazeption bei rheumatologischen Patientinnen stellt hohe Anforderungen an die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Bei der RheumaPreg 2025 in Wien präsentierten die Rheumatologin Prof. Dr. Lisa Sammaritano, Cornell University, New York, und die Gynäkologin PD Dr. Klara Rosta, PhD, Medizinische Universität Wien, aktuelle Evidenz und praktische Lösungsansätze für diese komplexe Thematik.

ACR-Leitlinie als Orientierungshilfe

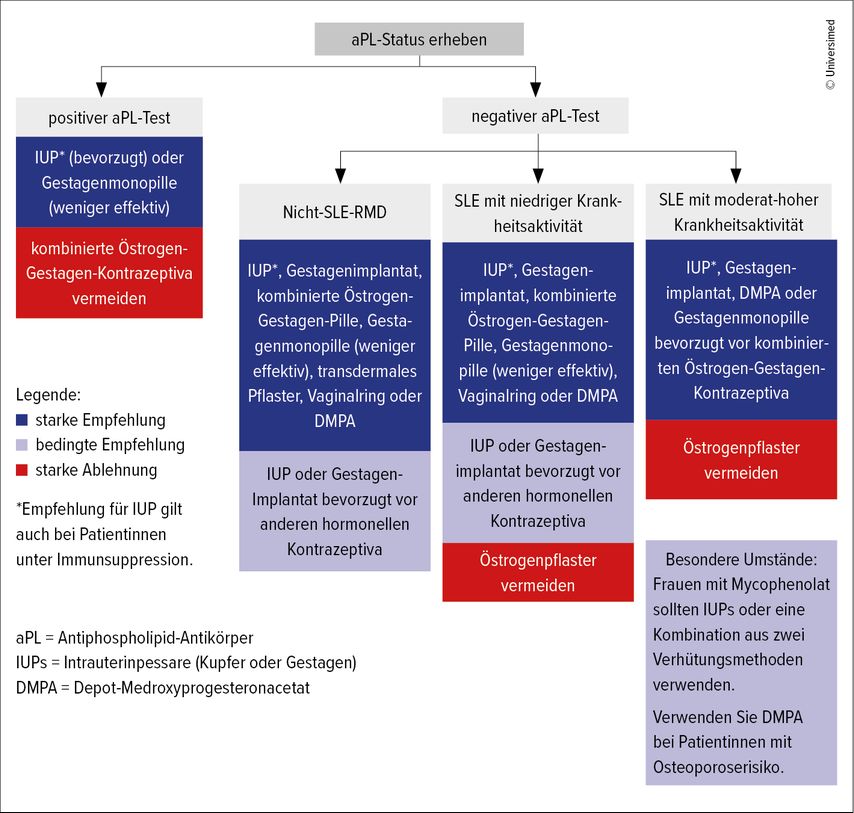

Die American College of Rheumatology (ACR) lieferte 2020 mit aktualisierten Richtlinien zur reproduktiven Gesundheit evidenzbasierte Kriterien zur Risikominimierung.1 Das von Prof. Dr. Lisa Sammaritano, New York, präsentierte Flussdiagramm (Abb.1) etabliert drei Kernprinzipien: erstens die generelle Präferenz von lang wirksamen reversiblen Kontrazeptiva (LARC), zweitens die zentrale Rolle des APL-Status als Entscheidungskriterium und drittens die Berücksichtigung der Krankheitsaktivität. „Diese systematische Herangehensweise hilft, aber sie kann nicht alle individuellen Faktoren abbilden“, räumte Sammaritano ein.

Abb. 1:Empfehlungen zur Kontrazeption bei Frauen mit rheumatischen und muskuloskelettalen Erkrankungen aus der ACR Guideline 20201

SLE-Schubrisiko unter hormoneller Kontrazeption

Die Frage nach dem Einfluss östrogenhaltiger Kontrazeptiva auf die Aktivität des systemischen Lupus erythematodes (SLE) beschäftigt die Rheumatologie seit vielen Jahren und wurde durch zwei wegweisende randomisierte kontrollierte Studien aus dem Jahr 2005 beantwortet. Die SELENA-Studie untersuchte den Einsatz eines triphasischen oralen Kontrazeptivums mit 35μg Ethinylestradiol plus Norethisteron;2 eine mexikanische Studie von Sanchez-Guerrero et al.prüfte ein monophasisches Kombinationspräparat mit 30µg Ethinylestradiol und 150µg Levonorgestrel.3 In beiden Studien zeigte sich kein erhöhtes Schubrisiko bei SLE-Patientinnen. Sammaritano betonte jedoch die Limitationen: „Diese Studien wurden bei Patientinnen mit milder oder geringer Krankheitsaktivität durchgeführt, und sie verwendeten eine frühere Pillenvariante mit bis zu 35μg Ethinylestradiol und einem Gestagen der ersten oder zweiten Generation.“ Andere Formulierungen mit höheren Östrogenspiegeln oder verschiedenen Applikationsformen könnten ein anderes Risikoprofil aufweisen. Bei aktiver Erkrankung – wie bei dem vorgestellten Fall einer Patientin mit aktiver Nephritis – bleiben östrogenhaltige Präparate laut Leitlinie kontraindiziert.1 Für reine Gestagenpräparate besteht nach aktueller Datenlage kein erhöhtes Schubrisiko

Infektionsrisiko unter Immunsuppression

Die theoretische Sorge wegen eines erhöhten Infektionsrisikos bei intrauterinen Systemen unter Immunsuppression konnte durch klinische Daten weitgehend entkräftet werden. „Interessanterweise zeigte sich bei Organtransplantierten kein erhöhtes Risiko für Beckeninfektionen“, erklärte Sammaritano. Auch die befürchtete verminderte kontrazeptive Wirksamkeit durch die immunsuppressionsbedingt reduzierte lokale Entzündungsreaktion scheint klinisch nicht relevant, wenngleich die Datenlage limitiert ist.4

Thromboserisiko bei SLE und APL-Positivität

Das Thromboserisiko stellt die zentrale Herausforderung bei der Kontrazeptionswahl dar – besonders bei SLE-Patientinnen, die bereits ein intrinsisch erhöhtes Risiko aufweisen. Eine Kohortenstudie mit 1930 SLE-Patientinnen identifizierte Antiphospholipid(APL)-Antikörper als stärksten Risikofaktor, mit einer Odds-Ratio von 3,22. Weitere signifikante Faktoren waren Lupusnephritis, längere Krankheitsdauer sowie der Einsatz von Immunsuppressiva als Marker für schwerere Verläufe. Schützend wirkten eine Hydroxychloroquineinnahme und ein jüngeres Alter bei Diagnosestellung (≤20Jahren).5 Die Dimension des Problems verdeutlichte Sammaritano anhand einer australischen Langzeitstudie (1985–2015) mit 1854 hospitalisierten SLE-Patientinnen. 12,8% entwickelten venöse Thromboembolien (VTE) verglichen mit 3,3% in der Kontrollgruppe. Die stärksten krankheitsspezifischen Risikofaktoren für VTE waren APL-Positivität, Serositis und Nephritis.6

Bezüglich der Kontrazeptiva-assoziierten Thromboserisiken zeigte eine Metaanalyse deutliche Unterschiede je nach Östrogen-Gestagen-Kombination. Während die in den SLE-Studien verwendete Kombination aus 35μg Ethinylestradiol mit Norethisteron ein relatives Risiko von etwa 2 bis 3 aufweist, steigt dieses bei Kombinationen mit Drospirenon auf 6,37.7 Eine aktuelle Publikation von 2024 schätzt das Risiko bei Drospirenon-haltigen Präparaten sogar auf eine Odds-Ratio von 11,01.8

Erfreulich sind die Daten zu reinen Gestagenpräparaten: Eine Metaanalyse von 2012 sowie eine aktuelle Studie von 2022 bestätigen kein erhöhtes Thromboserisiko für Gestagenmonopillen, Levonorgestrel-freisetzende Intrauterinpessare (LNG-IUD) oder Implantate.9,10 Einzige Ausnahme bildet Depot-Medroxyprogesteronacetat (DMPA) mit einem etwa 2,5-fach erhöhten Risiko in beiden Analysen.

Das Konzept der Gesamtöstrogenität

Die Antwort auf die Frage, warum verschiedene Östrogen-Gestagen-Kombinationen so unterschiedliche Risikoprofile zeigen, liegt im Konzept der Gesamtöstrogenität. „Die Gesamtöstrogenität eines Präparats resultiert aus dem Zusammenspiel zwischen der östrogenen Wirkung der Östrogenkomponente und dem antiöstrogenen Effekt des Gestagens“, erläuterte PDDr. Klara Rosta, PhD, Wien. Präparate mit niedriger Gesamt-östrogenität zeigen ein günstigeres Risikoprofil bezüglich Thrombosen und Lupus-Schüben. Die Wahl des Gestagens beeinflusst maßgeblich die Gesamtöstrogenität: Androgene Gestagene wie Levonorgestrel reduzieren die östrogene Wirkung stärker als antiandrogene Gestagene der neueren Generationen. Dies erklärt, warum die in den Lupus-Studien verwendete Kombination aus Ethinylestradiol und Norethisteron ein günstigeres Sicherheitsprofil aufweist als moderne Präparate mit Drospirenon.

„Für die Praxis bedeutet dies: Bei der Auswahl eines kombinierten Kontrazeptivums sollte nicht nur die Östrogendosis, sondern auch die Gesamtöstrogenität der jeweiligen Östrogen-Gestagen-Kombination berücksichtigt werden“, betonte Rosta. Dieser differenzierte Blick auf die Pharmakologie der Kontrazeptiva ermöglicht eine individuellere und sicherere Beratung von Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen.

Aktuelle Leitlinienempfehlungen in der Praxis

Für die eingangs vorgestellte 35-jährige Patientin mit aktiver Lupusnephritis, APL-Positivität, laufender Antikoagulation und Mycophenolat-Therapie empfahl Sammaritano aus rheumatologischer Sicht eine LNG-IUD als erste Wahl. Diese Empfehlung basiert auf dem fehlenden Risiko für Schübe, Thrombosen oder Infektionen bei gleichzeitig hoher kontrazeptiver Sicherheit – auch unter Mycophenolat, das die Wirksamkeit hormoneller Kontrazeptiva beeinträchtigen kann. Ein zusätzlicher Vorteil: Die oft reduzierte Menstruationsblutung unter LNG-IUD kommt antikoagulierten Patientinnen entgegen.

Sammaritano warnte jedoch vor zwei Alternativen: „Bei unseren oft kortikosteroidbehandelten Patientinnen vermeiden wir DMPA sowohl wegen des Thromboserisikos als auch wegen der Osteoporosegefahr.“ Auch die reine Drospirenon-Pille sei bei Niereninsuffizienz kontraindiziert: „Die antimineralokortikoide Wirkung kann zur Hyperkaliämie führen – bei unserer Patientin mit eingeschränkter Nierenfunktion ein inakzeptables Risiko.“ Eine erfolgreiche Kontrazeptionsberatung kann nur im Dialog zwischen Rheumatologie und Gynäkologie gelingen. Häufig muss ein Kompromiss zwischen theoretischen Ideallösungen und praktisch umsetzbaren Alternativen gefunden werden, waren sich die beiden Vortragenden einig. Letztendlich braucht jede Patientin eine individuelle Lösung, die medizinische Aspekte und persönliche Präferenzen berücksichtigt.

Quelle:

„Contraception Challenges for Women with Rheumatic Di-sease: Rheumatology and Gynecology Perspectives“, Vortrag von Prof. Dr. Lisa Sammaritano (USA) und PD Dr. Klara Rosta, PhD (AT), anlässlich der 13th International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025), 8.–10.5.2025, Wien, Österreich

Literatur:

1 Sammaritano LR et al.: 2020 American College of Rheumatology Guideline for the management of reproductive health in rheumatic and musculoskeletal diseases. Arthritis Care Res (Hoboken) 2020; 72(4): 461-88 2 Petri M et al.: Combined oral contraceptives in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2005; 353(24): 2550-58 3 Sánchez-Guerrero J et al.: A trial of contraceptive methods in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2005; 353(24): 2539-49 4 Shah K et al.: Contraception: What to Use after a Solid-Organ Transplant? Adv Hum Biol 2021; 11: 13-17 5 Kaiser R et al.: Risk and protective factors for thrombosis in systemic lupus erythematosus: results from a large, multi-ethnic cohort. Ann Rheum Dis 2009; 68(2): 238-41 6 Nossent JC et al.: Long-term incidence, risk factors and complications for venous thromboembolism in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus 2024; 33(8): 787-96 7 Stam-Slob MC et al.: Contraceptive and hormonal treatment options for women with history of venous thromboembolism. BMJ 2015; 351: h4847 8 Stalas J et al.: Comparing the risk of deep vein thrombosis of two combined oral contraceptives: Norethindrone/ethinyl estradiol and drospirenone/ethinyl estradiol. Heliyon 2024; 10(5): e26462 9 Cockrum RH et al.: Association of progestogens and venous thromboembolism among women of reproductive age. Obstet Gynecol 2022; 140(3): 477-87 10 Mantha S et al.: Assessing the risk of venous thromboembolic events in women taking progestin-only contraception: a meta-analysis. Brit Med J 2012; 345: e4944

Das könnte Sie auch interessieren:

Noch immer ein Thema?

Auch mehrere Jahre nach der eigentlichen Covid-Pandemie ist die Frage, ob Covid und Autoimmunerkrankungen sich gegenseitig beeinflussen, immer noch sehr aktuell. Befragt man PubMed, so ...

EULAR 2024: Antirheumatika in der Schwangerschaft und Stillzeit

Die Betreuung rheumatologischer Patientinnen mit Kinderwunsch erfordert spezielle Expertise. Prof. Dr. Frauke Förger, St. Gallen, präsentierte beim RheumaPreg 2025 in Wien die ...

ILD: Das therapeutische Portfolio wächst

Lange war die interstitielle Lungenerkrankung (ILD) bei systemischer Sklerose (SSc) weitgehend unbehandelbar. Das hat sich deutlich geändert, denn inzwischen stehen verschiedene ...