Axiale Spondyloarthritis: MRT-Diagnostik in der Praxis

Bericht:

Mag. pharm. Irene Senn

Review:

Dr. med. Ulrich Weber

Facharzt Rheumatologie FMH

Facharzt Allgemeine Innere Medizin FMH

Praxis Buchsbaum, Schaffhausen

E-Mail: ulrich.weber@hinmail.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Bildgebung hat in der Diagnostik der axialen Spondyloarthritis (axSpA) einen zentralen Stellenwert. Insbesondere die Magnetresonanztomografie (MRT) hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Entscheidend für ihren klinisch aussagekräftigen Einsatz ist eine kontextbezogene Interpretation der Bilder. Dringend erforderlich sind hierfür einheitliche MRT-Protokolle und standardisierte Trainingsmodule sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Rheumatologen und Radiologen.

Die wichtigsten Lokalisationen von pathologischen Veränderungen bei axialen Spondyloarthritiden sind die Sakroiliakalgelenke (SIG) und die Wirbelsäule. Grundsätzlich ist zwischen aktiven entzündlichen und postinflammatorischen strukturellen Veränderungen zu unterscheiden. Als Leitsymptom gilt der entzündliche Rückenschmerz. Wie bei vielen systemischen Erkrankungen in der Rheumatologie existieren auch für die axSpA keine Diagnosekriterien. Die Klassifikationskriterien der ASAS (Assessment of Spondyloarthritis international Society)1 sollen in der klinischen Alltagspraxis wegen des Risikos für falsch positive Befunde und ungerechtfertigte Überbehandlung nicht angewendet werden.

Klinik, Labor und Bildgebung im Kontext evaluieren

Eine gesamtheitliche Betrachtung durch das Zusammenführen von klinischen Befunden, Laborwerten und Bildgebung ist daher entscheidend für eine korrekte Diagnosestellung. Die MRT hat hier in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und mittlerweile einen hohen Stellenwert. Das hat mehrere Gründe: Klinische Parameter und Laborwerte haben nur eine begrenzte Aussagekraft. Eine verlässliche klinische Differenzierung zwischen entzündlichen und mechanischen Rückenschmerzen ist kaum möglich und die SIG sind für eine körperliche Untersuchung nur begrenzt zugänglich. Auch der Nachweis von HLA-B27 hat eine geringe diagnostische Aussagekraft, da die Prävalenz in der gesunden europäischen Bevölkerung circa5–10% beträgt.

Bildgebung: EULAR-Empfehlungen überdenken

In der Bildgebung gilt das konventionelle Beckenröntgen laut EULAR-Empfehlungen nach wie vor als Goldstandard beim Verdacht auf axSpA.2 Eine kritische Reevaluation dieser Vorgehensweise wird jedoch immer häufiger gefordert. Denn während das Röntgen ausschliesslich über strukturelle Veränderungen informieren kann, welche wegen Überlagerungsphänomenen oft schwierig beurteilbar sind, bietet die MRT als einziges bildgebendes Verfahren die Möglichkeit zur gleichzeitigen Darstellung von strukturellen Läsionen und aktiv entzündlichen Veränderungen. Letztere können mittels MRT in einem sehr frühen Stadium festgestellt werden, wenn im konventionellen Röntgen noch keine strukturellen Veränderungen sichtbar sind. In Hinblick auf Sensitivität, Spezifität und Verlässlichkeit ist die MRT der klassischen Röntgengrafie klar überlegen; zudem kann die im Beckenbereich relativ hohe effektive Röntgenstrahlenbelastung vermieden werden.

In Gesundheitssystemen mit niederschwelligem Zugang zu MRT-Geräten sollte die MRT somit die Bildgebung der Wahl sein, um die Diagnose möglichst frühzeitig klären zu können. Für einen derartigen Paradigmenwechsel wären jedoch einheitliche MRT-Protokolle sowie standardisierte Trainingsmodule zur Beurteilung der MRT-Bilder in der Praxis dringend erforderlich, denn die Interpretation der Scans erfordert Erfahrung.

Läsionsspektrum in der MRT

Die pathologischen Veränderungen der SIG umfassen ein vielfältiges Läsionsspektrum: Sie reichen von frühen Knochenmarksödemen (KMÖ) über strukturelle Veränderungen wie Fettmetaplasien oder Erosionen bis hin zu Ankylosen. Die ASAS hat 2019 eine aktualisierte konsensbasierte Übersicht veröffentlicht, in der MRT-Läsionen in den SIG mit Relevanz für die axSpA definiert werden.3 Die Läsionsdefinitionen und die Bildbeispiele wurden aktualisiert, um die praktische Anwendung zu erleichtern. Für MRT-Veränderungen der Wirbelsäule findet sich eine bebilderte Zusammenstellung in einer Publikation der «Canada-Denmark MRI in SpA»-Arbeitsgruppe.4

KMÖ im Kontext interpretieren

Das Vorhandensein von KMÖ, Fettmetaplasien und Erosionen gilt als Hinweis für eine axSpA. Die diagnostische Sicherheit erhöht sich, je mehr dieser Veränderungen in der MRT zu erkennen sind. Die isolierte Betrachtung von KMÖ im SIG-MRT ist allerdings aufgrund ihrer limitierten Spezifität häufig irreführend, da sie auch bei Gesunden oder Sportlern auftreten können. So konnten einige Studien zeigen, dass 20–30% von gesunden Personen bzw. Patienten mit mechanisch bedingten Rückenschmerzen in der MRT ein KMÖ der SIG aufwiesen.5–7 Auch unter Sportlern erfüllten 41% die ASAS-Definition einer aktiven Sakroiliitis.8 Die strukturellen Läsionen haben eine wesentlich höhere Spezifität für eine axSpA als KMÖ. Diese müssen daher immer im Kontext mit gleichzeitig bestehenden strukturellen Schäden sowie gemeinsam mit den klinischen Symptomen und der Anamnese betrachtet werden.

Fallgrube MRT-Veränderungen der SIG nach Geburten

Da KMÖ auch die Folge von starker mechanischer Belastung sein können, werden sie auch postpartal beobachtet. Typischerweise präsentieren sich diese Frauen mit anhaltenden Rückschmerzen über mehrere Monate nach einer Geburt und erfüllen vielfach die Kriterien einer Sakroiliitis. Allerdings bilden sich diese Veränderungen oft innerhalb von einigen Monaten zurück. Unbeantwortet ist bislang die Frage, nach wie vielen Monaten postpartal eine Verwechslung mechanischer postpartaler mit entzündlichen SIG-Läsionen möglich ist.

Eine kleine belgische Studie (n=35) untersuchte die Prävalenz von iliosakralen KMÖ nach vaginaler Geburt.9 Bei 77% der Probandinnen zeigte sich nach 10 Tagen ein sakroiliakales KMÖ, bei 60% war die ASAS-Definition einer Sakroiliitis erfüllt. Nach 6 Monaten erfüllten noch 15% die Sakroiliitisdefinition, nach 12 Monaten immer noch 12%. Bei postpartalen Rückenschmerzen mit Verdacht auf eine axSpA wird daher zu einem zurückhaltenden Abwarten geraten; eine MRT der SIG wird 6–12 Monate nach der Geburt empfohlen. Dies gilt jedoch nicht für hochsymptomatische Frauen mit strukturellen Läsionen der SIG.

Zusätzliches Wirbelsäulen-MRT?

Eine kombinierte MRT von SIG und Wirbelsäule liefert im Vergleich zur alleinigen SIG-MRT kaum einen Mehrwert hinsichtlich der Diagnose einer axSpA. Zwar kann dadurch die Sensitivität für eine Zuordnung zu einer axSpA erhöht werden, jedoch mit gleichzeitigen vergleichbaren Einbussen bei der Spezifität und der Gefahr einer Fehlklassifizierung. Einen berechtigten Nutzen hat eine zusätzliche Wirbelsäulen-MRT zur Beurteilung von Differenzialdiagnosen (wie z.B. Rückenschmerzen degenerativer, metastatischer oder septischer Art) sowie bei anatomischen Varianten des Achsenskeletts. Die BritSpA (British Society of Spondyloarthritis) empfiehlt deswegen die routinemässige Erstellung einer kombinierten MRT von SIG und Wirbelsäule, welche mit modernen MRT-Geräten noch etwa 30 Minuten erfordert.

MRT-Protokolle in der Praxis

MRT-Serien der SIG werden mittels semikoronarer Schnittführung entlang der langen Achse des Os sacrum angefertigt. Optimal sind dünne Schnitte mit einer Schichtdicke von 2–3mm. Um strukturelle Veränderungen erfassen zu können, kommt eine T1-gewichtete Sequenz zum Einsatz. Entzündliche Veränderungen können mit der «Short-Tau-Inversion-Recovery»(STIR)-Sequenz dargestellt werden. Die zusätzliche Information über die Grösse und anatomische Verteilung von Läsionen innerhalb der SIG ermöglicht eine kontextbezogene Beurteilung. Diese gleichzeitig verfügbaren Informationen über entzündliche und strukturelle Läsionen sind von grosser klinischer Bedeutung, denn die Beurteilung von Veränderungen in einer Sequenz kann durch das Vorhandensein oder Fehlen anderer Läsionen in der komplementären Sequenz verändert werden.

Ergänzende semiaxiale STIR-Sequenzen nehmen etwa 4 zusätzliche Minuten in Anspruch und reduzieren deutlich die falsch positiven Interpretationen einer ASAS-positiven Sakroiliitis (basierend auf KMÖ in der semikoronaren Ebene).10 Ausserdem sind diese zusätzlichen semiaxialen Scans entscheidend, um anatomische SIG-Varianten zu erkennen, welche unspezifische KMÖ verursachen können. Teure, zeitaufwendige T1-Sequenzen nach der Gabe von Kontrastmitteln wie Gadolinium bieten keinen diagnostischen Mehrwert gegenüber STIR und werden daher für die tägliche Routine der SIG-MRT nicht benötigt. MRT-Scans der Wirbelsäule werden üblicherweise in der Sagittalebene mit T1-gewichteten Sequenzen und STIR-Sequenzen aufgenommen.

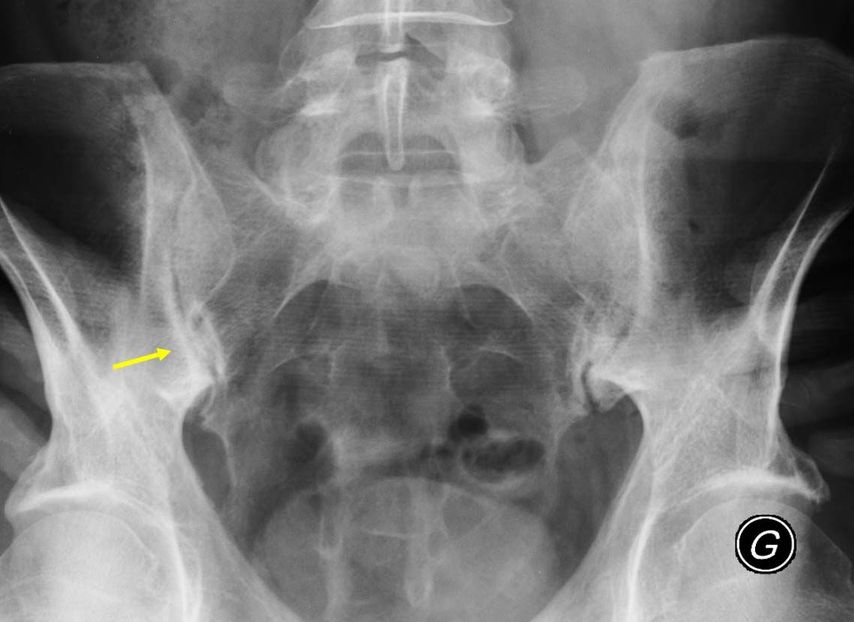

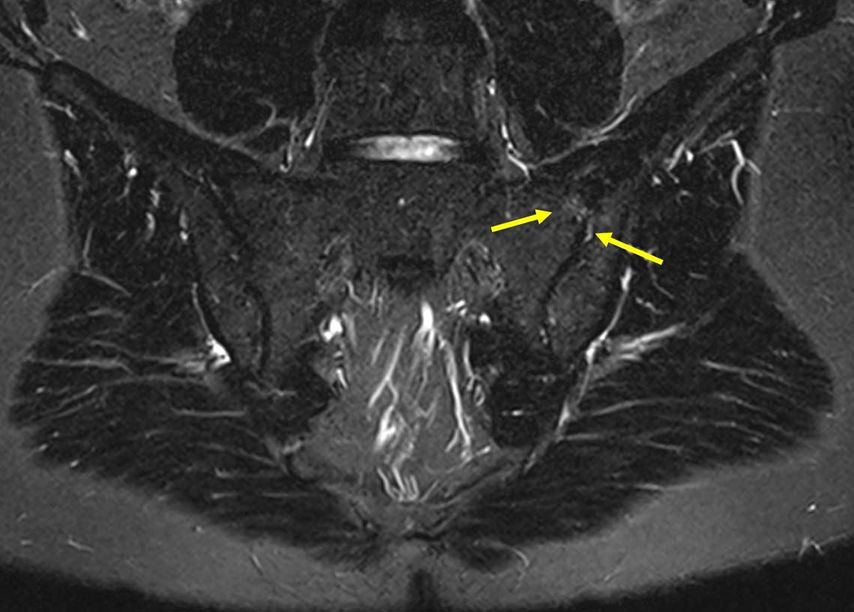

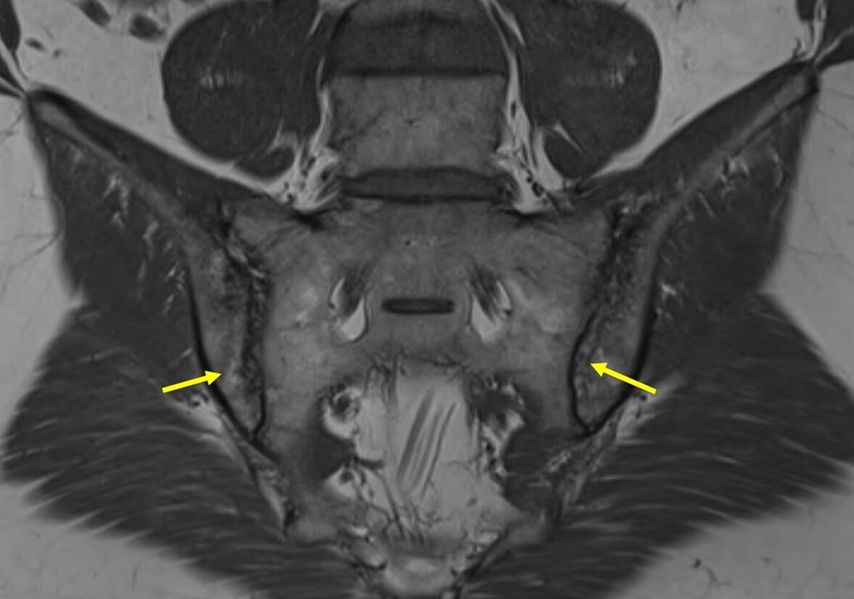

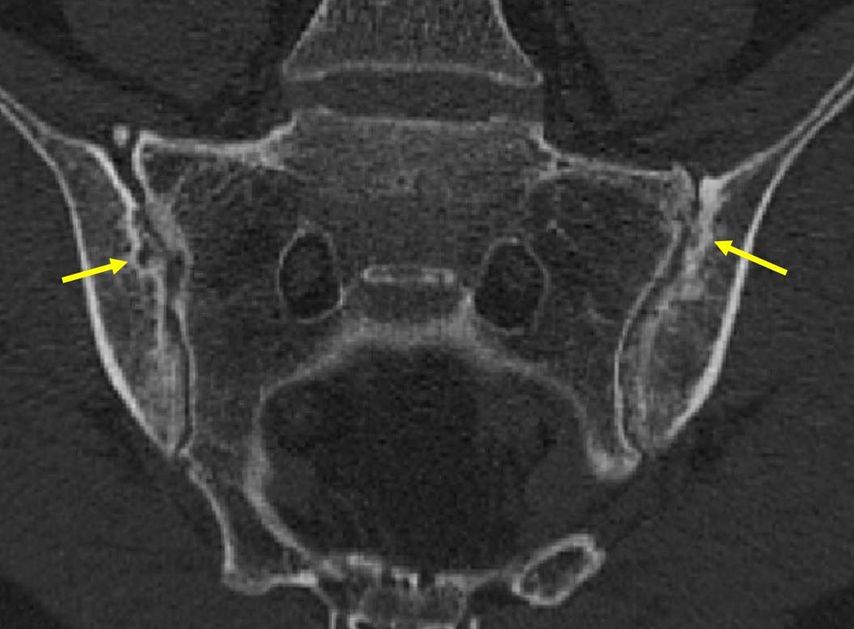

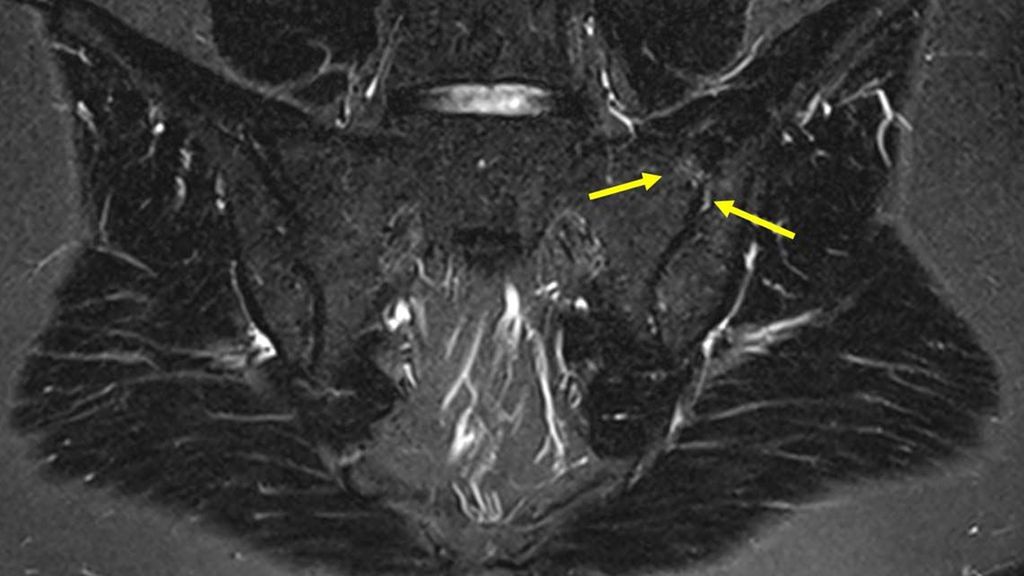

Diese Bildsequenz illustriert 2 wichtige Botschaften: 1) Das Becken-Röntgenbild trägt meist kaum etwas zu einer Frühdiagnose einer axSpA bei. 2) Strukturelle Veränderungen in der MRT sind oft wichtiger zur diagnostischen Klärung und spezifischer für eine axSpA als die alleinige Beurteilung eines Knochenmarködems. Quelle der Abbildungen: Lukas C et al.: MRI for diagnosis of axial spondyloarthritis: major advance with critical limitations. «Not everything that glisters is gold (standard).» RMD Open 2018; 4: e000586. Diese Open-Access-Publikation ist im Volltext kostenlos im Internet abrufbar: https://doi.org/10.1136/rmdopen-2017-000586

Abb. 1: Die Röntgenaufnahme zeigt geringfügige Veränderungen der SIG mit einer iliakal betonten Sklerose (Pfeil). Solche Läsionen sind unspezifisch und können auch bei sportlicher Aktivität oder nach Schwangerschaften beobachtet werden. Sofern es im Röntgenbild den distalen Anteil der SIG betrifft, welcher den von einer Entzündung betroffenen Knorpelanteil des Gelenks wiedergibt, sollte auch an eine Frühform einer axSpA gedacht werden. Insgesamt zeigt das Röntgenbild keine eindeutigen Veränderungen und lässt keine Schlüsse hinsichtlich einer axSpA zu

Abb. 2: Die flüssigkeitsgewichtete STIR-Aufnahme zeigt anterior im oberen linksseitigen Gelenk ein minimales KMÖ (Pfeile). Ein geringfügiges KMÖ wird oft auch bei Gesunden und bei Patienten mit mechanischen Rückenschmerzen beobachtet und kam in dieser anatomischen Lokalisation besonders häufig in einer Studie mit Hobbyläufern und Elite-Eishockeyspielern vor. Auch diese Sequenz erlaubt keine Schlüsse hinsichtlich einer axSpA

Abb. 3: Auf dieser fettgewichteten T1-Aufnahme lassen sich beidseits im distalen Ilium eindeutige Erosionen mit umgebender postinflammatorischer Fettmetaplasie erkennen (Pfeile). Wahrscheinlich bestehen auch frühe Erosionen im proximalen Sakrum links. Erosionen entwickeln sich meist zuerst im Ilium, typischerweise im distalen Abschnitt. Diese MRI-Sequenz lässt aufgrund eines kontextuellen Läsionsspektrums, das nicht mit einer anderen Entität verwechselt werden kann, keine Zweifel an der Diagnose einer erosiven Sakroiliitis

Abb. 4: Eine CT als Goldstandard für knöcherne Läsionen bestätigt Erosionen im Ilium beidseits mit perifokaler Sklerosierung (Pfeile)

Fazit

Neben einer Vereinheitlichung technischer MRT-Protokolle bei klinischem Verdacht auf axSpA gibt es weitere Herausforderungen zur Qualitätssteigerung der Bildgebung bei axSpA. Dazu gehören eine standardisierte Ausbildung über Bildgebung bei axSpA in den Berufs-Curricula sowohl von Rheumatologen als auch Radiologen, die Entwicklung einer gemeinsamen Fachsprache dieser zwei Disziplinen, eine klinisch ausgerichtete Optimierung der Radiologieberichte und eine möglichst zeitnahe Verbreitung der grossen Fortschritte der letzten Jahre auf diesem Gebiet in der gesamten Breite der Rheumatologen und Radiologen in der Alltagspraxis. Solche Anstrengungen dürften entscheidend zur Verbesserung der Frühdiagnose dieser rheumatologischen Systemerkrankung beitragen.

Quelle:

Weber U et al.: Imaging in axial spondyloarthritis: What is relevant for diagnosis in daily practice? Curr Rheumatol Rep 2021; 23: 66. https://doi.org/10.1007/s11926-021-01030-w

Literatur:

1 Rudwaleit M et al.: Ann Rheum Dis 2009; 68(6): 777-83 2 Mandl P et al.: Ann Rheum Dis 2015; 74(7): 1327-39 3 Maksymowych WP et al.: Ann Rheum Dis 2019; 78(11): 1550-8 4 Krabbe S et al.: RMD Open 2019; 5(2): e001057. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001057 5 Molto A et al.: RMD Open 2019; 5(1): e000918. doi: 10.1136/rmdopen-2019-000918 6 Baraliakos X et al.: Ann Rheum Dis 2020; 79(2): 186-92 7 Weber U et al.: Arthritis Rheum 2010; 62(10): 3048-58 8 Weber U et al.: Arthritis Rheum 2018; 70(5): 736-45 9 Renson T et al.: Ann Rheum Dis 2020; 79(7): 929-34 10 Weber U et al.: Rheumatology 2020; 59: 1381-90

Das könnte Sie auch interessieren:

Noch immer ein Thema?

Auch mehrere Jahre nach der eigentlichen Covid-Pandemie ist die Frage, ob Covid und Autoimmunerkrankungen sich gegenseitig beeinflussen, immer noch sehr aktuell. Befragt man PubMed, so ...

Sichere Kontrazeption bei rheumatischen Erkrankungen

Schubrisiko, Thrombosegefahr und Arzneimittelinteraktionen – die Wahl der richtigen Kontrazeption bei rheumatologischen Patientinnen stellt hohe Anforderungen an die interdisziplinäre ...

ILD: Das therapeutische Portfolio wächst

Lange war die interstitielle Lungenerkrankung (ILD) bei systemischer Sklerose (SSc) weitgehend unbehandelbar. Das hat sich deutlich geändert, denn inzwischen stehen verschiedene ...