Tonische Immobilität und peritraumatische Dissoziation als wesentliche Risikofaktoren für eine spätere PTBS

Autor:

Dr. med. Jan Gysi

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

Bern

E-Mail: info@jangysi.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Mit peritraumatischer Dissoziation werden dissoziative Symptome während und unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis bezeichnet,1 mit der tonischen Immobilität (Erstarren) als spezielle Unterform. Beide Reaktionsformen sind signifikante Risikofaktoren für die spätere Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Für Prävention, Strafverfolgung und Psychotherapie sind diese Erkenntnisse von zentraler Bedeutung.

Keypoints

-

Mit peritraumatischer Dissoziation werden dissoziative Symptome während und unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis bezeichnet. Tonische Immobilität (Erstarren, Freeze, dissoziativer Stupor) beschreibt das körperliche Erstarren mit Bewegungsunfähigkeit bei vollem Bewusstsein.

-

Peritraumatische Dissoziation und tonische Immobilität sind wesentliche Risikofaktoren für das Entwickeln einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).

-

Peritraumatische Dissoziation hat zur Folge, dass die Begutachtungsmethodik der Aussagepsychologie an Grenzen stösst. Unter anderem deshalb ist in Berichten an Strafverfolgungsbehörden diese Form der Dissoziation detailliert zu beschreiben.

-

In der Therapie von PTBS nach peritraumatischer Dissoziation sind einige Besonderheiten zu beachten.

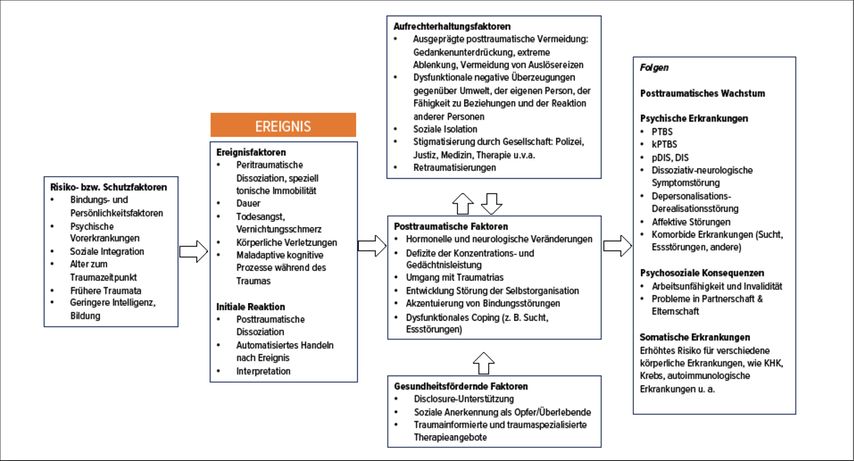

In der ICD-11 wird Trauma als «Ereignis oder Serie von Ereignissen von aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmass» definiert.2 Traumatische Erfahrungen können zu einer Vielzahl von Traumafolgestörungen führen. Die psychischen Folgen korrelieren einerseits teilweise mit der Schwere und der Dauer eines traumatischen Ereignisses, des Schadensausmasses, des Verletzungsgrades, der Anzahl von Toten und anderen Parametern im Sinne einer partiellen Dosis-Wirkungs-Kurve.3 Andererseits sind verschiedene weitere Faktoren für das Ausmass und den Verlauf der psychischen Reaktion nach einem Ereignis bestimmend, wie psychische Vulnerabilität, Bindungs- und Persönlichkeitsfaktoren und psychische Erkrankungen vor einem Trauma, Schwere der Exposition und Gefühle von Ohnmacht, Ausgeliefertsein und Ekel während eines Traumas und erhaltene Hilfe und Unterstützung nach einem Ereignis.4 In der Abbildung 1 sind verschiedene Faktoren zusammengestellt, die eine Traumafolgestörung verursachen können (adaptiert nach Maercker 2013).5

Peritraumatische Dissoziation

Der mit Abstand wichtigste Faktor für das Auftreten einer PTBS scheint gemäss neueren Untersuchungen die peritraumatische Dissoziation zu sein.6 Mit peritraumatischer Dissoziation werden dissoziative Symptome während und unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis bezeichnet.1

Zu den möglichen Gründen für den Zusammenhang zwischen peritraumatischer Dissoziation und späterer PTBS bestehen verschiedene Hypothesen. Vermutlich behindern dissoziative Prozesse während eines traumatisierenden Ereignisses das Einspeichern (Encodieren), Prozessieren und Integrieren von Erinnerungen. In der Folge kommt es zu Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Erinnerungen, die für das darauf folgende Entstehen posttraumatischer und dissoziativer Störungen von Bedeutung sein könnten. Bei der Exploration peritraumatischer Dissoziation sind verschiedene dissoziative Untersymptome zu unterscheiden:4

Die Depersonalisation bezeichnet das Sich-von-aussen-Zuschauen («wie in einem Helikopter», «neben sich stehen»), die Entfremdung des Selbst («Es schien jemand anderem zu passieren, aber nicht mir») sowie das Gefühl, ein unbeteiligter Zuschauer der Ereignisse zu sein, mit dem Verlust des persönlichen Bezugs zum traumatischen Ereignis.

Bei der Derealisation werden die Umgebung und der Täter aus grosser Distanz wahrgenommen. Akustische Empfindungen wirken weit weg und die Raumdimensionen erscheinen grösser oder kleiner als in der Realität. Manchmal wird auch ein Tunnelblick mit Einschränkung des Gesichtsfelds beschrieben, oder der Blick wird auf einen Punkt im Raum fixiert (z.B. Lampe, Vorhang, Bücherregal).

Bei der Desomatisation wird der Körper nicht mehr oder nur reduziert gespürt, mit einer eingeschränkten oder fehlenden Schmerzempfindung (dissoziative Hypalgesie oder Analgesie). Möglich sind auch fehlende oder reduzierte Körperempfindungen (dissoziative Anästhesie oder Hypästhesie) («Ich spürte den Körper nicht mehr») bis hin zum Gefühl, keinen Körper mehr zu haben («Ich hatte keinen Körper mehr», z.B. «Der Missbrauch geschah an einem anderen Körper»).

Die Deaffektualisation beschreibt ein Gefühl der Gefühllosigkeit mit emotionalem Unbeteiligtsein und Gleichgültigkeit sowie einer ausgeprägten emotionalen Distanz gegenüber einem traumatischen Ereignis.

Die Detemporalisation beinhaltet ein Gefühl des Zeitverlusts resp. den Verlust des Gefühls für die Zeit. Die Zeit kann dabei verlangsamt erscheinen (jede Minute fühlt sich an wie eine Stunde, z.B. eine Vergewaltigung von einigen Minuten kann sich wie ein mehrstündiger Übergriff anfühlen). Möglich ist auch das Gegenteil, mit schnellerem Zeitempfinden (jede Minute fühlt sich wie eine Sekunde an, z.B. im Rahmen von Flucht). Später kann es Betroffenen schwerfallen, eine chronologische Rekonstruktion wiederzugeben.

Viele Menschen beschreiben nach einem traumatischen Ereignis zudem eine dissoziative Amnesie mit Erinnerungslücken für eine traumatische Situation. Subjektiv haben sie den Eindruck, «nicht mehr alles mitzukriegen». Amnesien können einzelne Momente eines Traumas oder eine gesamte traumatische Situation umfassen und mehrere Stunden bis mehrere Jahre andauern. Dabei handelt es sich nicht um ein Vergessen, sondern um eine ausgeprägte Form einer posttraumatischen Vermeidung mit dem konsequenten Versuch, Gedanken an ein belastendes Ereignis zu unterdrücken. Typischerweise fällt es Betroffenen danach besonders schwer, ein traumatisches Ereignis chronologisch wiederzugeben.

Während eines Traumas beschreiben viele Betroffene ein automatisiertes, peritraumatisches, teildissoziiertes Handeln. Sie haben den Eindruck, neben sich zu stehen und sich beim Handeln zuzuschauen, «wie ein Roboter» oder «wie ein Automat». Gleichzeitig berichten sie später, dass sie die Kontrolle über ihr Handeln und Sprechen verloren haben und dass sie in einer Weise gehandelt hätten, die sie gar nicht wollten und die sich später unangenehm und beschämend anfühlt.

Nach einem Trauma kann automatisiertes posttraumatisches Handeln auftreten. Beispielsweise kann ein Opfer nach einer Vergewaltigung die Nacht beim Täter verbringen oder sich von ihm nach Hause fahren lassen, danach mit Freunden telefonieren und die Vergewaltigung zuerst verschweigen. Das Opfer befindet sich dabei in einem Zustand ausgeprägter posttraumatischer Vermeidung.

Tonische Immobilität

Bei der tonischen Immobilität handelt es sich um einen dissoziativen Stupor. Andere Begriffe sind Erstarren, Einfrieren, Freeze oder «rape paralysis». Damit wird das körperliche Erstarren mit Bewegungsunfähigkeit bei vollem Bewusstsein beschrieben, verbunden mit repetitiven Versuchen, die exekutive Kontrolle über den Körper zurückzugewinnen («der Körper gehorcht nicht mehr»). Dies hat die Unfähigkeit zur Folge, sich gegen einen Angriff zur Wehr zu setzen, da ein teilweiser oder vollständiger Verlust der motorischen Kontrolle über den Körper auftritt. Zu unterscheiden sind der hypertone dissoziative Stupor mit Erstarren mit hoher muskulärer Anspannung («Der Körper war wie ein Brett») sowie der hypotone dissoziative Stupor mit vollständigem Erschlaffen der Muskulatur («Der Körper ist zusammengesackt», «Der Körper hatte keine Spannung mehr»). Stuporzustände können später im Zusammenhang mit Intrusionen wieder auftreten, beispielsweise während Psychotherapien.4

Das Erstarren ist eine aus der Tierwelt bekannte evolutionäre adaptive Verteidigungsreaktion im Umgang mit Situationen, in denen Widerstand nicht mehr möglich ist und andere Abwehrmöglichkeiten nicht zugänglich sind.7 Die tonische Immobilität ist bei Menschen vor allem nach sexualisierter Gewalt untersucht worden,8 aber auch nach Erdbeben6 und anderen monotraumatischen Erfahrungen.

Bei Menschen ist das Erstarren ein wesentlicher unabhängiger Risikofaktor für das Auftreten einer späteren PTBS,8 vermutlich über das Auslösen besonders starker Scham-, Schuld- und Insuffizienzgefühle nach dem peritraumatischen Erstarren. Wer erstarrt, sucht zudem später seltener medizinische und psychotherapeutische Hilfe auf, und das Ansprechen auf eine Traumatherapie ist generell deutlich schlechter.

Peritraumatische Dissoziation und Prävention

Wie Nobakht et al. in ihrer Untersuchung nach einem Erdbeben nachweisen konnten, ist die peritraumatische Dissoziation der wichtigste Risikofaktor für das spätere Auftreten einer PTBS. Sie empfahlen deshalb, nach einem Trauma spezifisch auf peritraumatische Dissoziation abzuklären und Betroffene möglichst früh einer spezifischen Traumatherapie zuzuführen.6

Peritraumatische Dissoziation und Justiz

In Berichten und Gutachten an Strafverfolgungs- und Migrationsbehörden sollten peritraumatische Prozesse detailliert beschrieben werden, unter anderem um vordergründig widersprüchliches Verhalten von Betroffenen während Ereignissen und späteren Befragungen besser nachvollziehbar zu machen.4

Zudem sollte im Zusammenhang mit peritraumatischer Dissoziation auf Schwierigkeiten bei der chronologischen Wiedergabe von Traumata hingewiesen werden. Das Bundesgericht hat diesem Umstand in einem Präzedenzurteil im Juni 2021 Rechnung getragen, indem beschrieben wurde, dass «traumatische Erlebnisse gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen anders verarbeitet werden als alltägliche Vorkommnisse».9 Im gleichen Urteil anerkannte das Gericht zudem einen «Zustand des Schocks und der Erstarrung» während einer Vergewaltigung mit in der Folge auftretenden «Verdrängungs- resp. Verleugnungsbestrebungen».

Vielen Fachleuten in Therapie und Justiz ist in diesem Zusammenhang nicht bekannt, dass die klassische aussagepsychologische Abklärung nach peritraumatischer Dissoziation nur eingeschränkt anwendbar ist.10 Beim Nachweis peritraumatischer Dissoziation sollte deshalb eine aussagepsychologische Abklärung mit einer psychiatrisch-psychotraumatologischen Begutachtung ergänzt werden.4

Tonische Immobilität hat zuletzt auch politische Beachtung erhalten. Das aktuelle Sexualstrafrecht der Schweiz verlangt von Opfern einen erkennbaren körperlichen Widerstand gegen eine sexuelle Grenzverletzung, damit der Tatbestand einer Vergewaltigung erfüllt sein kann.11 Bei Auftreten einer tonischen Immobilität sind jedoch weder Hilferufe noch körperliche Widerstandshandlungen möglich. Deshalb fordern die Istanbul-Konvention sowie viele Fachleute eine Änderung des Sexualstrafrechts hin zu einem Konsensprinzip mit Zustimmungsprinzip («Nur Ja heisst ja»). Der Gesetzesentwurf für eine Anpassung des Sexualstrafrechts ist zurzeit im Parlament hängig.

Zusätzlich zu bedenken ist, dass gemäss Metaanalysen Widerstandshandlungen gegen sexualisierte Übergriffe das Verletzungsrisiko für Opfer deutlich erhöhen, Erstarren jedoch zu weniger Verletzungen führt und deshalb als Überlebensstrategie und zur körperlichen Schadensminderung vermutlich einen evolutionär angelegten Schutzreflex darstellt, der Betroffenen nicht zur Last gelegt werden darf.12

Peritraumatische Dissoziation und Therapie

Nach traumatischen Erfahrungen kann eine PTBS auftreten, die umfassend abgeklärt werden sollte.4 Der Beginn der PTBS kann unmittelbar nach einem Ereignis erfolgen, in ca. 7% der Fälle aber mit einer Verzögerung von mehreren Jahren bis Jahrzehnten auftreten («Late-Onset-PTBS»).

In der Therapie kann die Psychoedukation zu peritraumatischer Dissoziation und tonischer Immobilität einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Schuld-, Scham- und Insuffizienzgefühlen nach einer traumatischen Erfahrung leisten. Auch ist darauf zu achten, dass dissoziative Symptome nicht während Psychotherapien auftreten, da sonst das Prozessieren und Integrieren von Belastungen nicht oder nur reduziert möglich ist. Im Rahmen der Therapie einer PTBS gemäss Leitlinien13 sollte bei Hinweisen auf peritraumatische Amnesien besonders vorsichtig vorgegangen werden, da eine zu rasche Auflösung der Amnesien zu Überflutungszuständen führen kann. Zudem ist es ratsam, das Erstarren mit dem Schrecken darüber, dass der Körper sich der exekutiven mentalen Kontrolle entzogen hat, gesondert aufzuarbeiten. Viele Betroffene leiden an grosser Angst, in ähnlichen zukünftigen Situationen erneut zu erstarren und sich deshalb nicht ausreichend wehren zu können. Gemäss aktueller Forschung ist diese Befürchtung berechtigt und kann zu kumulativer Traumatisierung führen,8 weshalb die gezielte Aufarbeitung tonischer Immobilität auch eine Schutzmassnahme für zukünftige Gefahren darstellen kann.

Literatur:

1 Cardena E, Spiegel D: Dissociative reactions to the San Francisco Bay Area earthquake of 1989. American Journal of Psychiatry 1993; 150: 474-8 2 WHO (2019): International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11). Retrieved 2021 from https://icd.who.int/browse11/l-m/en 3 Brewin CR et al.: Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2000; 68: 748 4 Gysi J: Diagnostik von Traumafolgestörungen. Multiaxiales Trauma-Dissoziations-Modell nach ICD-11. Bern/Göttingen: Hogrefe, 2020 5 Maercker A (Ed.): Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Springer-Verlag, 2013 6 Nobakht HN et al.: Risk factors of post-traumatic stress among survivors of the 2017 Iran earthquake: the importance of peritraumatic dissociation. Psychiatry Research 2019; 271: 702-7 7 Porges SW: The polyvagal theory: new insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2009; 76(Suppl 2): S86 8 Möller A et al.: Tonic immobility during sexual assault–a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2017; 96: 932-8 9 Bundesgericht Schweiz, Urteil vom 24. Juni 2021, 6B 257/2020, 6B 298/2020 10 Greuel L: Was ist Glaubhaftigkeitsbegutachtung (nicht)? Zum Problem der Dogmatisierung in einem wissenschaftlichen Diskurs. Kindesmisshandlung und Vernachlässigung 2009; 12: 70-89 11 Scheidegger N: Das Sexualstrafrecht der Schweiz: Grundlagen und Reformbedarf. Stämpfli Verlag, 2018 12 Wong JS, Balemba S: The effect of victim resistance on rape completion: a meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse 2018; 19: 352-65 13 Schäfer I et al. (Eds.): S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2019

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Neuropsychologische Profile des Autismus im Erwachsenenalter: Kriterien im Hinblick auf gutachterliche Verfahren

«Hochfunktionale» Autist:innen wie Asperger-Autist:innen können trotz ihres Leidensdrucks ein unauffälliges Dasein führen. Dies kann sich sowohl in unauffälligen neuropsychologischen ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...