3+3-Screening-Test für erwachsene Autisten

Autorin:

Dr. med. Alessia Schinardi

FMH Psychiatrie & Psychotherapie

FMH Kinder- und Jugendpsychiatrie

Zürich

E-Mail: alessia.schinardi@hin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die steigende Zahl an Anfragen zur Abklärung aus dem Autismus-Spektrum erfordert von Therapeut:innen erhöhte Aufmerksamkeit – insbesondere bei Klient:innen, deren therapeutischer Prozess ins Stocken geraten ist, die Blickkontakt vermeiden, eine ungewöhnliche Biografie aufweisen oder trotz kognitiver Ressourcen keine soziale oder berufliche Integration finden.

Gerade bei chronischen Depressionen, atypischer Biografie, hoher Sensibilität oder einem subjektiv «unerklärlichen Scheitern» trotz guter Voraussetzungen sollte eine autistische Neurodivergenz in Betracht gezogen werden – auch dann, wenn diese bislang nicht diagnostiziert wurde. Der hier vorgestellte Screening-Test richtet sich an Psychotherapieklient:innen und bietet einen niedrigschwelligen Zugang zur Erfassung autistischer Verarbeitungsmuster in jeglichem Setting. Er kann bereits im Erstgespräch eingesetzt und bei Bedarf beliebig oft wiederholt werden – unauffällig und effektiv –, auch zur Beobachtung von Fortschritten im therapeutischen Prozess.

Wahrnehmungsbesonderheiten bei ASS mit Schwerpunkt auf Kontextualisierungsprobleme

Autistische Personen verarbeiten sensorische Informationen vorwiegend «bottom-up», das heisst konkret, detailorientiert und ungefiltert. Im Gegensatz dazu nutzen neurotypische (NT) Personen meist eine «Top-down»-Verarbeitung: Sie interpretieren Reize im Licht sozialer Kontexte, Vorerfahrungen und Erwartungen.

Typische Merkmale bei ASS sind:

-

Gesichter und soziale Reize werden nicht automatisch als bedeutsam erkannt.

-

Hohe Detailfokussierung bei gleichzeitigem Verlust des Gesamtkontextes

-

Sprache wird wörtlich verstanden; Ironie, Metaphern und implizite Bedeutungen bleiben unerschlossen.

-

Die Emotionen anderer zu interpretieren fällt schwer.

-

Eingeschränkte Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zur sozialen Kontextualisierung

Die Folgen davon sind:

-

Soziale Interaktionen sind durch reduzierte Kohärenz erschwert.

-

Reaktionen erfolgen primär reizgesteuert statt auf Basis innerer Modelle oder Vorannahmen.

-

Missverständnisse treten besonders bei metasprachlicher Kommunikation auf.

Die Kommunikationsdynamik ist kompromittiert:

-

ASS-Personen erkennen figurative Sprache selten als solche.

-

Humor oder bildhafte Sprache wird wörtlich verstanden.

-

Emotionale oder kreative Anschlussfähigkeit bleibt oft aus.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, im Erstgespräch gezielt metakommunikative Interventionen einzubauen – etwa durch das Einflechten von drei Redewendungen oder symbolischen Vergleichen. Daraus lassen sich wertvolle Hinweise gewinnen: Erkennt die Person die übertragene Bedeutung? Kann sie diese verallgemeinern oder emotional einordnen? Oder bleibt sie konkret an der eigenen Realität verhaftet?

Bezugnehmend auf die Kernbereiche des Autismus-Spektrums – Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und der Kommunikation sowie eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster und Interessen – ist zu beachten: Bei normbegabten Erwachsenen mit Autismus (v.a. Asperger-Syndrom) sind die Symptome oft nicht leicht zu erkennen. Viele leben in Partnerschaften, haben feste Anstellungen und pflegen Interessen, die gesellschaftlich verbreitet oder sogar «trendy» sind. Trotzdem geraten ASS-Betroffene oft ungewollt in soziale Missverständnisse.

Sie verwenden Redewendungen, gestikulieren und merken nicht, wenn sie anecken. Viele lernen Redewendungen sogar auswendig – oft mehr als neurotypische Personen. Was ihnen jedoch fehlt, ist die Fähigkeit zur Kontextualisierung. Daher schneiden sie bei sogenannten Fauxpas-Tests schlecht ab.

Die Realität aber funktioniert wie ein solcher Fauxpas-Test. Wir befinden uns ständig in neuen Situationen – mit unbekannten Voraussetzungen und begonnenen Geschichten. Auch wenn wir versuchen, alles zu planen und uns anzupassen: «Der Mensch denkt, und Gott lenkt.» Missverständnisse und Fauxpas passieren täglich, und zwar allen Menschen. Menschen mit ASS aber können sich aus solchen Situationen schlechter lösen und vergessen sie oft nicht. Die soziale Welt erscheint ihnen als ein Feld unsichtbarer Regeln, unvorhersehbarer Bedeutungswechsel und unausgesprochener Konventionen. Während neurotypische Menschen intuitiv navigieren, erleben ASS-Betroffene Unsicherheit, Rückzug oder Missverständnisse – nicht aus Mangel an Intelligenz oder Interesse, sondern aufgrund eines anderen, kontextärmeren Wahrnehmungsstils.

Neurotypische Menschen sprechen in Bildern und mit Gesten und reagieren bei Beispielen, Metaphern und Bildern oft mit Lachen.

An der therapeutischen Front

Wir Therapeut:innen aller Schulen haben viel Zeit damit verbracht, das Paraphrasieren zu lernen, Empathie zu zeigen, zu veranschaulichen, zu vergleichen, zu verstärken, zu deuten, Sprichwörter und Redewendungen zu verwenden. Besonders die Jungianer legen grossen Wert auf Symbole, Bilder, aktive Imagination, Mythen usw.

Die diskursiven Techniken der Psychotherapie verkürzen die Distanzen, entschärfen, ohne zu bagatellisieren – für Autist:innen läuft jedoch alles viel zu schnell ab, als würde man mitten im Gespräch plötzlich aufgefordert, eine Kopfrechnung zu machen. Das Gespräch gerät bei Menschen mit ASS ins Stocken.

Ein grundlegendes Merkmal psychotherapeutischer Arbeit ist das Bedürfnis, Klient:innen durch empathisches Spiegeln, Validieren und Verdeutlichen zu begleiten. Diese Tradition ist tief in den Werten der Psychotherapie verwurzelt: Ungeteilte Aufmerksamkeit und empathisches Verstehen bilden die tragenden Säulen jeder therapeutischen Beziehung.

In der Interaktion mit ASS-Klient:innen leidet man jedoch häufig unter der ständigen Gegenübertragung: «You are missing the point.» Und das «you» beziehen viele Therapeut:innen auf sich selbst – nach dem Motto: «Wenn die Antwort falsch ist, war die Frage falsch.» Es gibt keine falschen Antworten, nur falsche Fragen. Es ist frustrierend – die Beziehung stockt. Aus diesem Grund habe ich folgenden Test entworfen und lade alle Kolleg:innen ein, ihn auszuprobieren: Er ist einfach, lässt sich nach etwas Übung bereits in der ersten Stunde anwenden. Klient:innen mit ASS bemerken nichts davon – NT Klient:innen finden sogar Gefallen daran.

Wie macht man das?

Das Erstgespräch ist per se eine Herausforderung. In einer einzigen Sitzung neue Elemente einzuführen, kann überfordernd wirken – besonders wenn es ohnehin schon schwierig ist, alle relevanten Informationen zu erfassen, und die Klient:innen sehr unterschiedlich sind. Doch im Erstgespräch kann man vorbereitete Formulierungen oder Bilder parat haben:

-

«Ihr Spezialinteresse – ist das für Sie wie der Honig für den Bären?»

-

«Gibt es etwas, das Sie so beherrschen wie Stradivari seine Geige? Oder wie Einstein die Physik?»

-

«Wenn Sie Ihrer Lieblingstätigkeit nachgehen, vergessen Sie dann alles andere – Zeit, Essen, Körperpflege?»

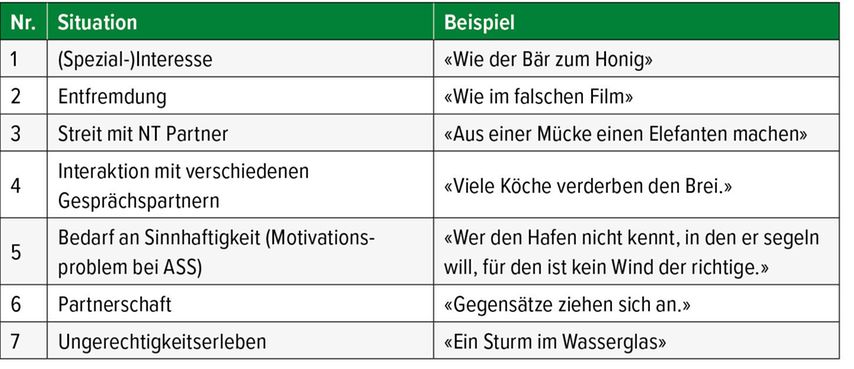

Das Gleiche gilt für das sprachlich veranschaulichende Bild, sei es eine Metapher, eine Redewendung, ein Spruch. Während neurotypische Klient:innen intuitiv die emotionale Bedeutung von Metaphern oder Redewendungen erfassen und sich verstanden fühlen, erleben ASS-Betroffene solche Äusserungen oft als konkrete, aber unpassende Zuschreibungen («Ich würde nie eine Henne melken – ich hasse Vögel!»). Auch der Versuch, durch eine veränderte Sprachmelodie, einen Wechsel des Gesprächstempos oder symbolische Wendungen wie «Es ist Schnee von gestern» Anschluss zu schaffen, stösst häufig auf sachliche Korrekturen oder Rückzug ins Konkrete. Es ist sinnvoll, bereits im Erstgespräch gezielte Interventionen zu setzen: Beispielsweise können insgesamt 6 Beispiele, Metaphern oder Redewendungen gezielt in das Gespräch eingebaut werden, um das Sprachverständnis auf metakommunikativer Ebene zu explorieren. Wird die Bedeutung erkannt, verallgemeinert oder sogar in einen emotionalen Kontext gestellt – oder bleibt die Person im konkreten Bezug zur eigenen Realität verhaftet?

Diese Beobachtungen zeigen, warum alltägliche Kommunikationssituationen für Betroffene so belastend sein können: Die Welt erscheint unvorhersehbar, ständig im Wandel, voller unausgesprochener Prämissen. Wo andere intuitiv Anschluss finden, erleben Menschen mit ASS häufig Verunsicherung, Rückzug oder Missverständnisse – nicht, weil ihnen die Intelligenz oder das Interesse fehlt, sondern weil ihnen die soziale Landkarte, auf der sich die Gespräche bewegen, oft unzugänglich bleibt.

Der 3+3-Screening-Test

Vor diesem Hintergrund stelle ich den 3+3-Screening-Test vor: einen semistrukturierten, praxistauglichen Ansatz, um autistische Verarbeitungsmuster im psychotherapeutischen Erstkontakt diskret und effektiv zu explorieren.

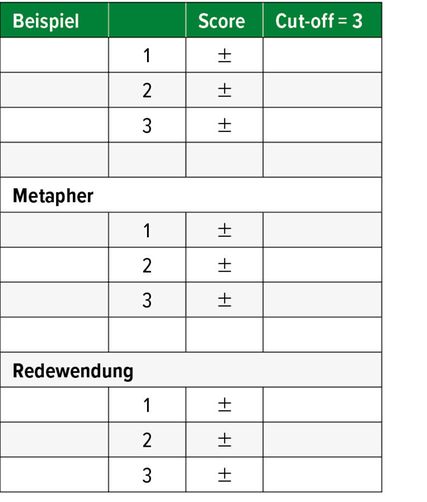

Im Rahmen des Erstgesprächs – oder zu einem späteren Zeitpunkt – präsentieren Therapeut:innen drei Beispiele und drei Metaphern/Redewendungen und beobachten die Reaktionen der Klient:innen.

Cave: Die Befragung zu Redewendungen, Sprichwörtern und nonverbalen Kommunikationsmitteln wie Gesten stellt einen wichtigen Bestandteil der diagnostischen Einschätzung bei Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung dar. Es ist jedoch zu beachten, dass Personen mit einem hohen kognitiven Funktionsniveau im Autismus-Spektrum in standardisierten Testsituationen häufig überdurchschnittlich gut auf entsprechende Aufgaben reagieren können – teils sogar besser als neurotypische Vergleichspersonen. Werden diese sprachlichen oder gestischen Elemente jedoch im Verlauf eines Gesprächs spontan eingebettet, ohne vorherige Ankündigung oder Kontextualisierung, reagieren viele Betroffene irritiert oder überfordert. Dieses Phänomen sollte bei der Interpretation der Ergebnisse sorgfältig berücksichtigt werden.

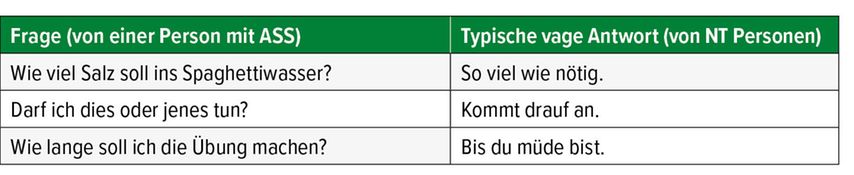

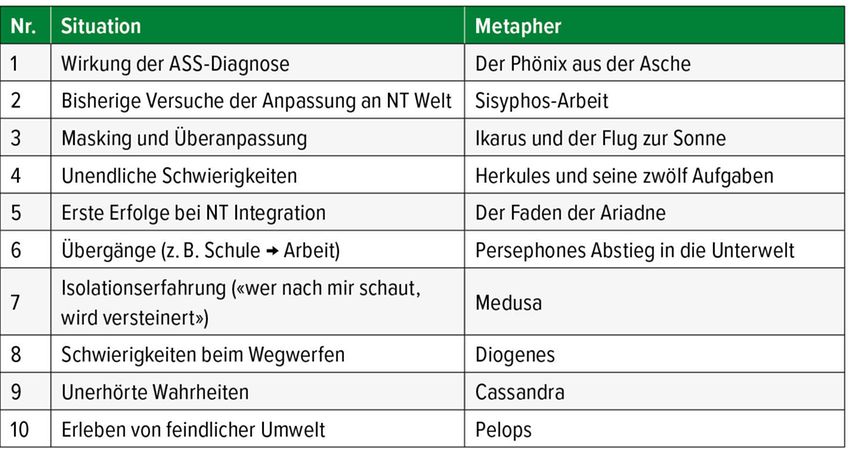

Neurotypische Sprecher:innen verwenden häufig metaphorische und vage Formulierungen, die auf Menschen im Autismus-Spektrum irritierend oder unverständlich wirken können (Tab. 1).

Diese Art des «vagen Sprechens» kann für Menschen mit Autismus eine Herausforderung darstellen und sollte in der therapeutischen Arbeit bewusst reflektiert werden. Neurotypische Klient:innen reagieren auf solche Vergleiche meist mit einem Lächeln oder Schmunzeln. ASS-Betroffene hingegen zeigen oft eine neutrale oder abweichende Reaktion.

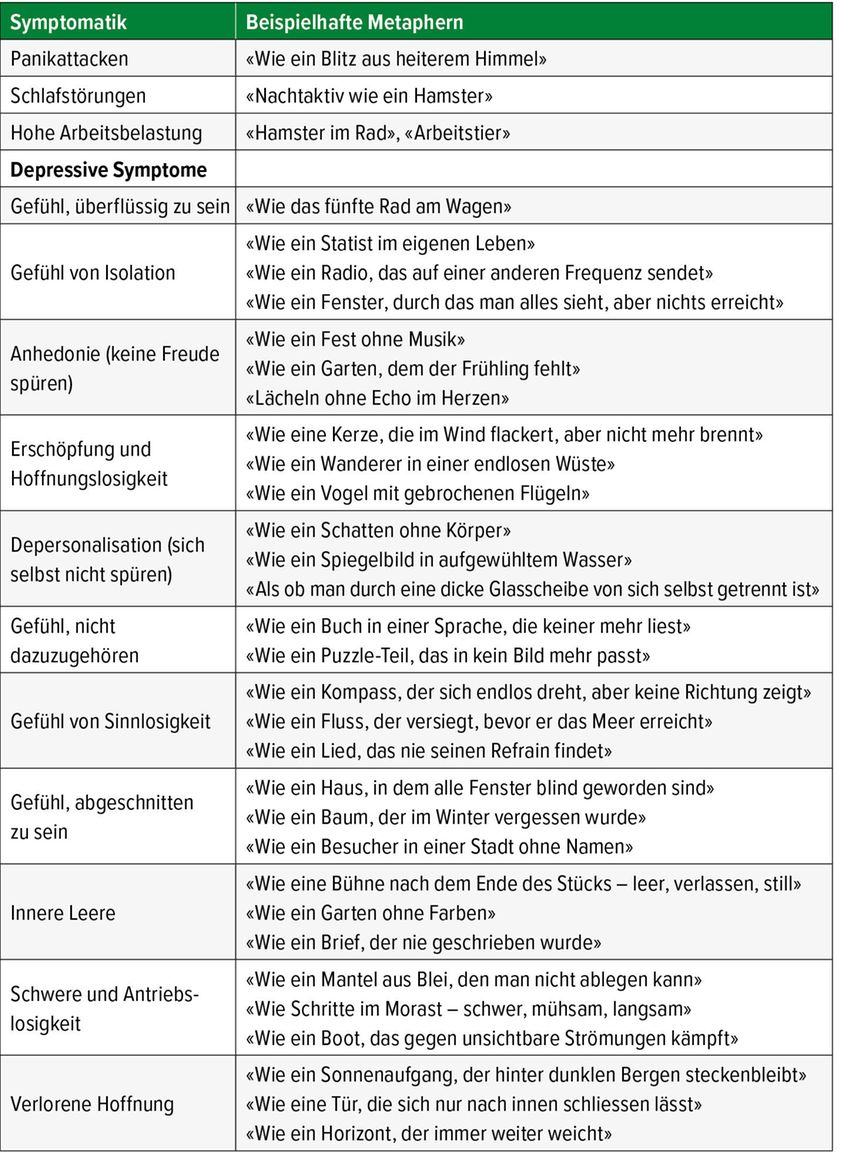

Ein weiteres typisches «soft sign» ist die verzögerte Antwortlatenz: Neurotypische Personen reagieren spontan und intuitiv, während Menschen im Spektrum häufig erst überlegen, was sozial erwünscht wäre – vergleichbar mit dem Sprechen in einer erlernten Fremdsprache (Tab. 2).

Spezifische Fragestellungen im Hinblick auf den Kernbereich der Kommunikation und Sprache

Im Rahmen psychotherapeutischer Prozesse stellt der Zugang zur subjektiven Erfahrungswelt von Menschen im Autismus-Spektrum eine zentrale Herausforderung dar. Der wichtigste Kernbereich der ASS-Diagnostik umfasst Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion. Hierzu zählen insbesondere Schwierigkeiten beim Initiieren und Aufrechterhalten sozialer Interaktionen, bei der Interpretation nonverbaler Signale sowie beim Verständnis impliziter Bedeutungen in Gesprächen.

Therapeutisch wirksam kann der gezielte Einsatz von Fragen sein, die an konkrete Situationen anknüpfen und eine alltagsnahe Reflexion ermöglichen. Solche Fragen zielen darauf ab, kommunikative Muster und emotionale Resonanzräume sichtbar zu machen – sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. In diesem Zusammenhang hat sich auch der Einsatz metaphorischer Zugänge bewährt. Metaphern fungieren als Brücke zwischen kognitivem Verstehen und emotionalem Erleben. Sie erleichtern es vielen Betroffenen, abstrakte oder schwer greifbare Kommunikationsprobleme auszudrücken, ohne sich durch direkte Fragestellungen überfordert oder entblösst zu fühlen.

Beispielsweise kann das Bild eines «verrauschten Radiosenders» für die Beschreibung innerer Zustände stehen, wenn Gespräche unverständlich erscheinen, oder das Gefühl, «einen unsichtbaren Gesprächsleitfaden nicht erhalten zu haben», kann Ausdruck von Unsicherheit in sozialen Situationen sein. Solche metaphorischen Bilder eröffnen neue Ausdrucks- und Verstehensräume, die eine individuellere therapeutische Begleitung ermöglichen.

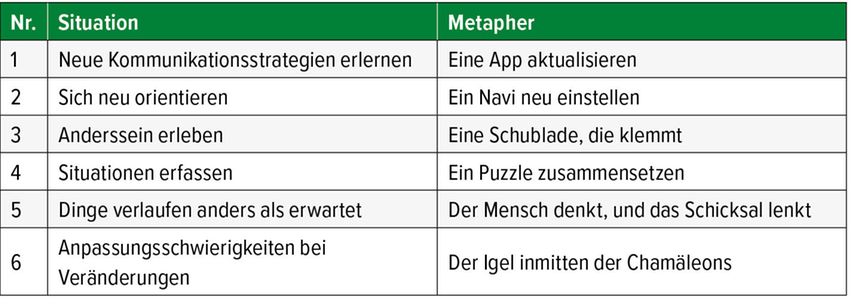

Eine kleine Auswahl von Situationen und Beispielen oder Metaphern ist in den Tabellen 3–5 aufgelistet. Die Tabellen enthalten exemplarische Auswahlmöglichkeiten. In der therapeutischen Arbeit können diese selbstverständlich weiter ausgebaut und individualisiert werden, je nach Situation der Klient:innen. Das Schema des 3+3-Tests ist in Tab. 6 abgebildet.

Bewertungskriterien im 3+3-Test

Die Bewertungskriterien beinhalten die Interpretation von Beispielen, Redewendungen und Metaphern, wobei die Antworten als «falsch» gelten, wenn sie eine wörtliche anstatt einer kontextuellen Deutung dieser Elemente widerspiegeln. Diese Art von Reaktionsmustern ist diagnostisch signifikant, da sie auf Schwierigkeiten bei der Kontextualisierung und im symbolischen Verstehen hinweisen können. Die Beurteilung dieser Antworten erfolgt zunächst durch die intuitive Einschätzung von Therapeut:innen, wobei in der Zukunft eine differenzierte, automatisierte Auswertung durch Fortschritte in der Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) denkbar ist. Der Score basiert auf der Anzahl der «falschen» Antworten: Bei drei fehlerhaften Reaktionen ist das Ergebnis grenzwertig und erfordert eine vertiefte Abklärung. Eine höhere Anzahl an falschen Antworten spricht verstärkt für das Vorliegen einer ASS. Der/die Therapeut:in findet eine korrekte Antwort kongruent, während falsche Antworten das Gefühl vermitteln, dass der/die Klient:in den «Punkt verfehlt» hat, wobei kognitiv richtige Antworten ohne eine emotionale oder intuitive Reaktion als fehlerhaft gelten.

Konsequenzen für die therapeutische Arbeit

Personen im Autismus-Spektrum benötigen häufig eine explizite Form der «Übersetzungsarbeit», um die impliziten Bedeutungsstrukturen neurotypischer Kommunikation zu erschliessen. Dies macht eine bewusste Anpassung der therapeutischen Sprache erforderlich, ergänzt durch gezielte Psychoedukation. Letztere bildet die Grundlage für das Verständnis kulturell geteilter Bedeutungen und kommunikativer Konventionen.

Die bewusste Beschränkung auf ein konkret-explizites Kommunikationsniveau stellt nicht nur in der jungianischen Therapie eine Herausforderung dar. Gerade Personen im Autismus-Spektrum sind auf eine Form der Psychoedukation angewiesen, die als Übersetzungshilfe für die impliziten Regeln der neurotypischen Welt dient. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Autist:innen keine Metaphern, Sprichwörter oder Mythen verstehen oder verwenden könnten. Die zentrale Schwierigkeit liegt vielmehr in der flexiblen Übertragung symbolischer Inhalte auf neue Kontexte. Eine gezielte Vorbereitung kann hier unterstützend wirken – dennoch bleibt die Unberechenbarkeit des Lebens ein Faktor, der Anpassungsleistungen von allen Menschen, auch von kognitiv hochkompetenten Autist:innen, erfordert.

In diesem Zusammenhang erübrigt sich die separate Ausführung über die Vorteile einer klaren Diagnose – sowohl im Hinblick auf die therapeutische Arbeit als auch für die individuelle Entwicklung im Sinne der eigenen Individuation.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das Testmaterial wird ausschliesslich vertraulich an Fachkolleg:innen weitergegeben, um einem Missbrauch vorzubeugen. Eine von KI unterstützte Version des Tests befindet sich in Entwicklung.

Das könnte Sie auch interessieren:

ADHS – mal anders

In den letzten Jahren erlangte die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) mehr Beachtung und es erscheinen zunehmend Übersichtsartikel. An dieser Stelle soll ein ergänzender ...

Neuromodulatorische Therapien und Biomarker für die Behandlung der Depression

Die Behandlung der Depression wird zunehmend durch den Einsatz moderner neuromodulatorischer Verfahren sowie die Biomarkerforschung geprägt. Auf dem PSY-Kongress der Schweizer ...

10. Welt-ADHS-Kongress in Prag

In Prag fand im Mai der 10. Kongress der World Federation of ADHD statt. Dabei wurden vielfältige Themen abgedeckt – von der Neurobiologie über Komorbiditäten bis hin zu digitalen ...