Neuromodulatorische Therapien und Biomarker für die Behandlung der Depression

Bericht: Dipl.-Ing. Dr. techn. Manuel Spalt-Zoidl

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Behandlung der Depression wird zunehmend durch den Einsatz moderner neuromodulatorischer Verfahren sowie die Biomarkerforschung geprägt. Auf dem PSY-Kongress der Schweizer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) 2025 stellten Prof. Dr. med. Annette Brühl, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, und Prof. em. Dr. med. Martin Hatzinger, Universität Basel, die neuesten Erkenntnissein diesen Bereichen vor.

Interventionelle Behandlungsmethodender Depression

Die leitliniengerechte Behandlung der therapieresistenten Depression wurde rezent um den Einsatz der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) und der Elektrokonvulsionstherapie (EKT) erweitert, eröffnete Brühl ihren Vortrag.1

Im Rahmen der rTMS für die Behandlung der unipolaren Depression wird ein pulsierendes magnetisches Feld von ein bis drei Tesla auf den dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC) fokussiert. Dieses induziert elektrische Ströme im Gehirn und moduliert so das Netzwerk. Eine Einzelbehandlung der Akutphase sollte dabei zwischen drei und dreissig Minuten fünfmal pro Woche durchgeführt werden.2

Bei der EKT handelt es sich dagegen um ein Verfahren, bei dem während einer Kurznarkose und Muskelrelaxation ein generalisierter zerebraler Krampfanfall von 30 bis 60 Sekunden mittels elektrischer Stimulation ausgelöst wird. Hier werden kurze Impulse von 0,5–1 Millisekunden über eine Dauer von bis zu acht Sekunden eingesetzt. Für die Akutbehandlung der Depression sollte eine EKT-Serie von 8–12 Behandlungen dreimal die Woche geplant werden. Die entsprechende Erhaltungsbehandlung läuft dabei über mindestens 6 Monate.

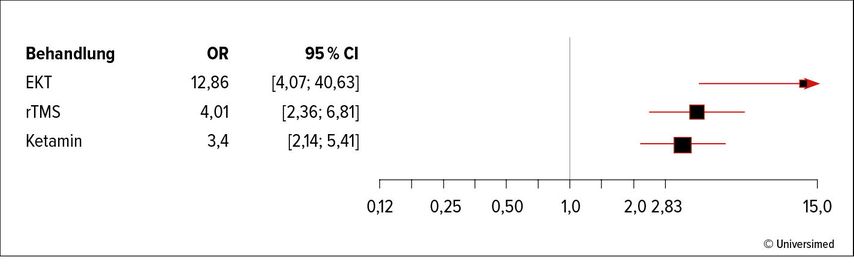

Anhand eines systematischen Reviews mit 69 Studien und 9354 Patient:innen analysierten Saelens et al. die relative Wirksamkeit verschiedener antidepressiver Behandlungen. EKT zeigte dabei eine signifikante Odds-Ratio (OR) von 12,86 (95% CI: 4,07–40,63) gegenüber Placebo. Auch rTMS war Placebo mit einer OR von 4,01 (95% CI: 2,36–6,81) signifikant überlegen und befand sich dabei im Wirksamkeitsbereich von Ketamin (OR: 3,4; 95% CI: 2,14–5,41; Abb. 1).3

Abb. 1: Forest-Plot der relativen Wirksamkeit verschiedener antidepressiver Behandlungen gegenüber Placebo (modifiziert nach Saelens J et al.)3

Wichtig ist, so die Vortragende, dass EKT zusätzlich mit positiven Effekten auf Suizidalität (OR: 0,66; 95% CI: 0,50–0,88) und Gesamtmortalität (OR: 0,70; 95% CI: 0,62–0,79) gegenüber einer zweckmässigen Vergleichstherapie assoziiert ist, wie ein systematischer Review bei 17890 Betroffenen zeigte.4

Biomarker für die personalisierte Behandlung der Depression

Trotz signifikanter Fortschritte bei pharmakologischen und nichtpharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten steht die Therapie der Depression noch vor ungelösten Herausforderungen, betonte Prof. Hatzinger. So liegt die Ansprechrate bei dem ersten Antidepressivum lediglich bei etwa 47% und es kommt häufig zu einer Latenz bis zum Wirkeintritt von bis zu vier Wochen. Ausserdem reflektiert der klinische Phänotyp nicht die zugrunde liegende Pathophysiologie der Depression, sodass objektiv messbare Indikatoren, sogenannte Biomarker, für normale biologische und pathogene Prozesse sowie das Ansprechen auf die therapeutische Intervention notwendig sind.5 Biomarker würden auch erlauben, heterogene Patient:innengruppen in homogene Behandlungscluster einzuteilen. Dies würde, so der Vortragende, die Erstselektion des Antidepressivums verbessern und eine frühe Prädiktion eines mangelnden Ansprechens ermöglichen.6

Gegenwärtig sind mit der Hypothese vom aminergen Mangel, der neuroendokrinen Hypothese und dem Neurogenese-Modell drei neurobiologische Modelle der Depression etabliert, wobei Erstere zum Zeitpunkt des Vortrags noch nicht genügend Evidenz für einen Einsatz von Biomarkern generieren konnte.7 Die neuroendokrine Hypothese beschäftigt sich mit Molekülen entlang der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Hier ist ein kombinierter Dexamethason- und Corticotropin-releasing-Hormon-Test sensitiv auf die Behandlung mit Antidepressiva und ein moderater Prädiktor des Behandlungserfolgs.8 Und schliesslich kann auch die Neuroplastizität einen Biomarker für die Depression darstellen, so Hatzinger. Tatsächlich zeigten Sheline et al. anhand kernspintomografischer Volumenmessungen bei 38 Patient:innen, dass das hippokampale Volumen abhängig von der Dauer von unbehandelten Depressionen abnimmt.9 Da eine funktionelle Bildgebung nicht bei allen Patient:innen durchgeführt werden kann, könnte der zerebrale neurotrophe Faktor (BDNF) als relativ einfach zu erhebender Surrogatmarker dienen.10

Fazit

Die Therapie der Depression wird zunehmend durch evidenzbasierte und personalisierte Ansätze erweitert. Neben klassischen pharmakologischen Strategien haben sich moderne neuromodulatorische Verfahren wie die rTMS und die EKT als wirksame Optionen bei therapieresistenten Verläufen etabliert. Insbesondere die EKT zeigt deutliche Vorteile in Bezug auf Wirksamkeit, Suizidprävention und Mortalitätsreduktion. Parallel dazu gewinnt die Erforschung biologischer Marker an Bedeutung, um eine individuellere und prädiktive Behandlung zu ermöglichen. Hier sind vor allem die neuroendokrine Hypothese und das Neurogenese-Modell Grundlage rezenter Forschungen.

Quelle:

PSY-Kongress der Schweizer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP), 18.–19. September 2025, Congress Center Basel

Literatur:

1 Hättenschwiler J et al.: Die Akutbehandlung depressiver Episoden. Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression. Swiss Med Forum 2016; 35(16): 716-24 2 Fitzsimmons SMDD et al.: Repetitive transcranial magnetic stimulation-induced neuroplasticity and the treatment of psychiatric disorders: state of the evidence and future opportunities. Biol Psychiatry 2024; 95(6): 592-600 3 Saelens J et al.: Relative effectiveness of antidepressant treatments in treatment-resistant depression: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Neuropsychopharmacology 2025; 50(6): 913-9 4 Odermatt J et al.: Electroconvulsive therapy reduces suicidality and all-cause mortality in refractory depression: a systematic review and meta-analysis of neurostimulation studies. Neurosci Appl 2025; 4: 105520 5 Biomarkers Definitions Working Group: Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther 2001; 69(3): 89-95 6 Insel TR et al.: Medicine. brain disorders? Precisely. Science 2015; 348(6234): 499-500 7 Moeller O et al.: Monoaminerge Funktion bei depressiven Patienten. Der Nervenarzt 2006; 77(7): 800-8 8 Holsboer F et al.: Central CRH system in depression and anxiety--evidence from clinical studies with CRH1 receptor antagonists. Eur J Pharmacol 2008; 583(2-3): 350-7 9 Sheline YI et al.: Untreated depression and hippocampal volume loss. Am J Psychiatry 2003; 160(8): 1516-8 10 Olson DE: Biochemical mechanisms underlying psychedelic-induced neuroplasticity. Biochemistry 2022; 61(3): 127-36

Das könnte Sie auch interessieren:

Transitionspsychiatrie – psychische Gesundheit in der Adoleszenz

Die Transitionspsychiatrie ist ein neuer Fachbereich, der sich auf die Behandlung und Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von etwa 14 bis 25 Jahren konzentriert. ...

«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie

Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...

Highlights vom CINP-Kongress 2025

Vom 15. bis 18. Juni 2025 fand der diesjährige CINP-Kongress in Melbourne statt, der sich auf neue Erkenntnisse in der Psychiatrie und der Neurowissenschaft fokussiert. Wir sprachen mit ...