Transitionspsychiatrie – psychische Gesundheit in der Adoleszenz

Autor:innen:

Dr. med. Stephan Kupferschmid1

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Susanne Walitza2

Prof. Dr. med. Thomas Jörg Müller1

Dipl. med. Alexandra Serafin3

1 Privatklinik Meiringen2 Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich3 Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung, Zürich

E-Mail:

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Transitionspsychiatrie ist ein neuer Fachbereich, der sich auf die Behandlung und Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von etwa 14 bis 25 Jahren konzentriert. Das Hauptziel ist, die psychische Gesundheit in der sensiblen Übergangsphase vom Jugend- ins Erwachsenenalter zu fördern und Versorgungslücken zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie zu schliessen. In diesem Artikel wird die Bedeutung der Lebensphase für die psychische Gesundheit aufgezeigt, typische Entwicklungsaufgaben erörtert und praktische Wege zur Schliessung der Versorgungslücke dargestellt.

Keypoints

-

Der Lebensabschnitt der Adoleszenz ist für die psychische Gesundheit über die Lebensspanne von hoher Bedeutung und ein Grossteil psychischer Störungsbilder tritt in diesem Alter erstmalig auf.

-

Die Transitionslücke führt zu einer unzureichenden Versorgung und kann durch eine verbesserte und strukturierte Zusammenarbeit zwischen Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie geschlossen werden.

-

Auch für Prävention und Früherkennung ist dieser Lebensabschnitt eine wichtige Entwicklungsphase. Es ist bekannt, dass unbehandelte Störungsbilder chronifizieren und ein schlechteres Behandlungsoutcome haben (beispielhaft ist die Dauer der unbehandelten Psychose [DUP] bei Erstpsychosen).

-

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Fachkompetenzen ist eine vertiefte Zusammenarbeit gewinnbringend. Die verschiedenen Perspektiven können sich gut ergänzen und somit den Bedürfnissen unserer Patient:innen in der Transitionsphase besser gerecht werden.

-

Aus unserer Sicht sind gemeinsame Fortbildungen, Kongresse und Qualitätszirkel ein gutes Mittel, um das gemeinsame Lernen und die praktischen Kompetenzen zu fördern. In Zukunft könnte ein gemeinsamer Fähigkeitsausweis diese Bestrebungen institutionalisieren.

Transitionspsychiatrie – eine Begriffsbestimmung

Die Transitionspsychiatrie ist ein zunehmend bedeutender Bereich innerhalb der psychischen Gesundheit, der sich auf die Entwicklung junger Menschen im Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenenalter konzentriert. Diese Lebensphase ist durch tiefgreifende psychosoziale, biologische und biografische Veränderungen geprägt, die mit spezifischen Herausforderungen für die psychische Gesundheit verbunden sind.

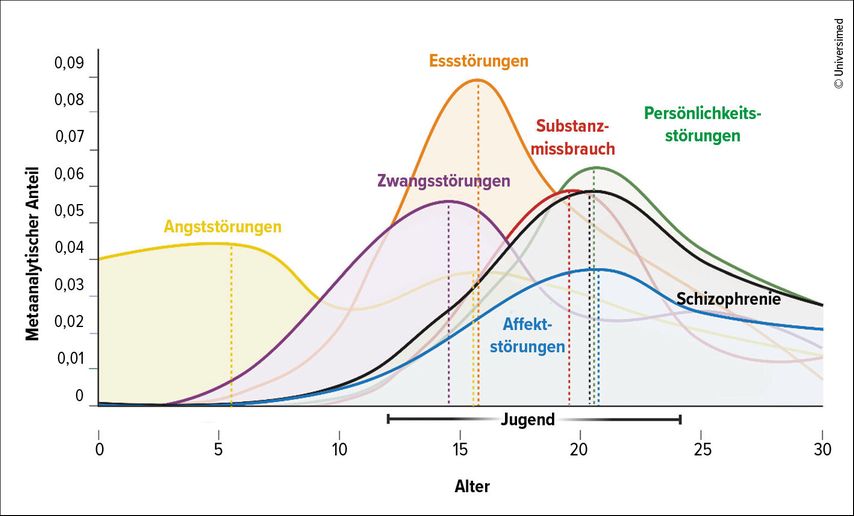

So beginnen in dieser Zeit viele psychische Erkrankungen: Ca. 75% aller psychischen Erkrankungen haben ihren Beginn bereits vor dem 25. Lebensjahr, 50% vor dem 18. Lebensjahr. In Abbildung 1 wird deutlich, dass die verschiedenen Störungskategorien deutlich unterschiedliche Zeitpunkte der Erstdiagnose haben und vor und nach dem 18. Geburtstag auftreten können. Dabei stellt auch der Übergang von kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung zum Erwachsenensetting oft einen Bruch in Behandlungskonzepten und Zuständigkeiten dar, der zu verfrühtem Therapieende und mangelnder Versorgung führt.

Abb. 1: Ersterkrankungsalter bei psychiatrischen Störungsbildern (angelehnt an Uhlhaas PJ et al.: Mol Psychiatry 2023; 28: 3171-81, Fig. 1)

Für die psychische Gesundheit ist dieser Lebensabschnitt also von entscheidender Bedeutung. Typischerweise treten psychische Probleme in diesem Alter erstmals in Form von Stimmungsschwankungen, sozialem Rückzug oder Leistungsabfall in Schule oder Beruf auf. Auch Symptome wie Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit und ein gesteigertes Risiko für riskantes Verhalten sind häufig. Viele psychische Störungen wie Depressionen, Angststörungen oder psychotische Episoden manifestieren sich häufig erstmals während der Adoleszenz. Typischerweise sind diese Symptome noch nicht so klar wie im späteren Erwachsenenalter abgrenzbar und «in Entwicklung». Ebenfalls treten bereits verschiedene Symptome komorbid auf, sodass eine Abgrenzung zwischen unspezifischen Symptomen oder auch von sich überlappenden Syndromen nicht immer einfach gelingt. Aus diesem Grund konnten sich gerade in dieser Altersgruppe transdiagnostische Ansätze etablieren.

Diese Entwicklungsphase ist nicht statisch, sondern weist bei vielen Adoleszenten in den letzten Jahrzehnten eine deutliche zeitliche Verlängerung auf. Der Begriff «prolonged adulthood» nach Arnett beschreibt die verlängerte Phase des Erwachsenwerdens, die sich durch eine verlängerte Identitätssuche und Exploration auszeichnet. Arnett, der auf Erik Eriksons Theorie der Identitätsentwicklung aufbaut, beschreibt Identitätsentwicklung zunächst als zentrales Thema im Jugendalter, betont aber, dass sich Prozesse der Identitätsfindung und -festigung auch bis ins Erwachsenenalter hinziehen können. Diese verlängerte Identitätsbildung ist charakteristisch für das, was heute auch als «emerging adulthood» (auf Deutsch etwa «voranschreitendes Erwachsenenalter») bezeichnet wird. In diesem Stadium, das sich bis zum 30. Lebensjahr erstreckt, findet eine anhaltende Identitätserkundung statt, bei der das Individuum noch keine endgültigen Lebensentscheidungen getroffen hat. Identitätskrisen und die Suche nach der eigenen Rolle (Beruf, Beziehungen, Werte) können sich also deutlich in das junge Erwachsenenalter hinein verlängern und verschieben. Zusammenfassend meint «prolonged adulthood» nach Arnett eine verlängerte Phase der Identitätsfindung und psychosozialen Entwicklung im jungen Erwachsenenalter, was mit der empirisch beobachteten Verschiebung der Identitätskrisen und -findung in die Zeit des «emerging adulthood» korrespondiert. So wird es auch in Zukunft eine grösser werdende Herausforderung sein, junge Erwachsene mit psychischen Problemen zu begleiten, die sich gleichzeitig noch in diesen wichtigen Entwicklungsschritten befinden.

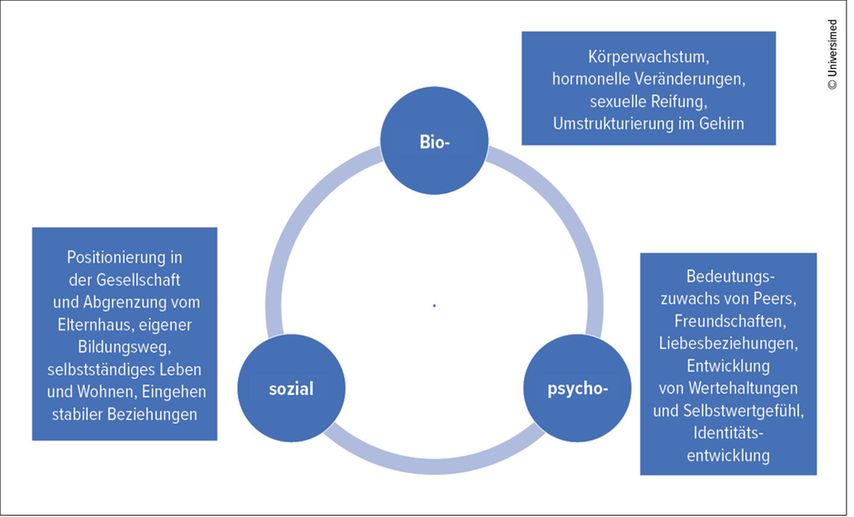

Biopsychosoziale Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz beschreibt zentrale Herausforderungen, die Jugendliche und junge Erwachsene bewältigen müssen, um autark und sozial integriert zu werden.

Sie umfassen einerseits Entwicklungsaufgaben, die die eigene Person betreffen: z.B. Selbstbewusstsein entwickeln, körperliche Veränderungen der Pubertät akzeptieren, Selbstständigkeit in Entscheidungen gewinnen, eigene Wertmassstäbe finden und anwenden. Andererseits sind es Entwicklungsaufgaben, die soziale Beziehungen betreffen: z.B. Kontakte zu Gleichaltrigen aufbauen, einen festen Freundeskreis haben, intime Beziehungen entwickeln, Ablösung von der Familie, soziale Kompetenz und Regeln des fairen Umgangs lernen. Drittens sind es auch Entwicklungsaufgaben im Bereich sozialer Gefüge: z.B. Schulkarriere abschliessen, Berufswahl und ökonomische Unabhängigkeit anstreben, Verantwortung für Lebensstil und Familie klären sowie eine eigene Werteorientierung entwickeln und in der Gesellschaft partizipieren. Das Bewältigen dieser Aufgaben ist relevant für die Identitätsentwicklung, soziale Integration und das erfolgreiche Erwachsenwerden.

Entwicklungspsychopathologie ausgewählter Störungsbilder

Im Folgenden sollen ausgewählte Störungsbilder mit einer besonderen Bedeutung für die Transitionspsychiatrie thematisiert werden.

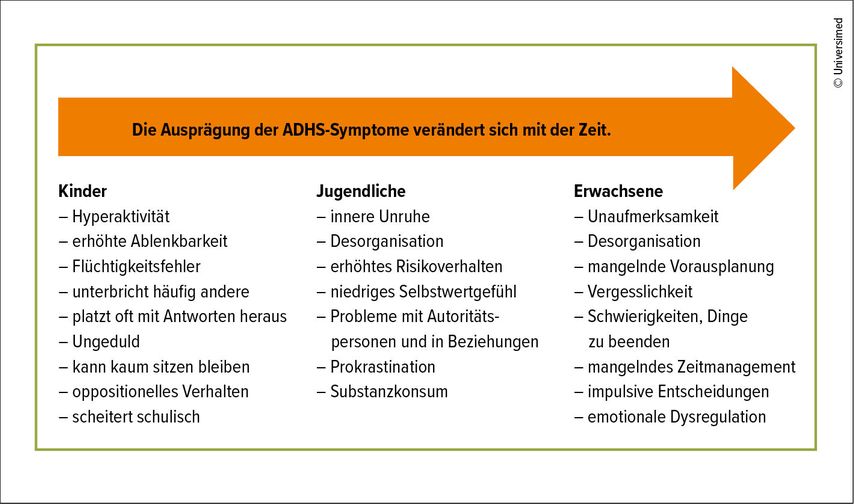

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

ADHS kann als Exempel einer Entwicklungsstörung angesehen werden. So wird die ADHS in ICD-11 auch als «neurodevelopmental disorders» klassifiziert. Die Prävalenz von ADHS liegt im Kindes- und Jugendalter bei etwa 5,9%, im Erwachsenenalter sinkt sie auf rund 2,5%. Dabei zeigen sich jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungsverläufe, die meist auch mit einem Wandel der Symptomatik einhergehen. Auch die Kernsymptomatik – motorische Hyperaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörungen – verändert sich über die Zeit. Während bei Kindern meist die motorische Unruhe bzw. alle drei Kernsymptome gleichzeitig dominieren, wandelt sich dieses Bild bei Erwachsenen. Insbesondere bei Personen mit guter Introspektionsfähigkeit und hohen kognitiven Ressourcen wandelt es sich eher in ein Erleben innerer Unruhe oder eines ständigen «Getriebenseins». Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt mit dem Alter zwar generell zu, bleibt bei Erwachsenen mit ADHS im Vergleich zu Gleichaltrigen jedoch eingeschränkt. Die Impulsivität geht im Verlauf meist zurück, da Kontrollmechanismen mit der Reifung stärker ausgebildet werden. Demgegenüber können emotionale Instabilität und Stimmungsschwankungen an Bedeutung gewinnen. In der Transition werden bei einer ADHS die Komorbiditäten hochrelevant. Häufig sind es diese, die dann die Therapieschwerpunkte bestimmen und auch die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen.

Depressionen & affektive Störungen

Der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter stellt eine besonders vulnerable Lebensphase dar, in der Depressionen häufig erstmals auftreten oder sich verschärfen. Viele junge Menschen sind in dieser Zeit mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert: Ablösung vom Elternhaus, Studien- oder Berufsbeginn, veränderte soziale Rollen sowie erhöhte Leistungsanforderungen. Diese Entwicklungsaufgaben können Gefühle von Überforderung, Orientierungslosigkeit oder Einsamkeit auslösen. Gleichzeitig ist die Identitätsfindung noch nicht abgeschlossen, was zu verstärkter Unsicherheit führt. Studien zeigen, dass depressive Symptome in dieser Phase besonders häufig unbeachtet bleiben, da sie mit «normalen» Stimmungsschwankungen verwechselt werden können. Eine frühe Erkennung sowie niederschwellige Unterstützungsangebote sind entscheidend, um eine Chronifizierung zu verhindern und langfristig die Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben zu sichern. Eine Besonderheit in der Entwicklung ist, dass ein Teil der depressiven Störungen später in eine bipolare Störung übergeht. Dies erfordert dann andere Interventionen und insbesondere eine veränderte psychopharmakologische Strategie. Zugespitzt gesagt kann eine Depression im Jugendalter also immer nur als vorläufige Diagnose verstanden werden.

Autismus-Spektrum-Störungen

Der Übergang von Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) ins Erwachsenenalter ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. In dieser Phase fallen viele Unterstützungsangebote weg, die zuvor durch Schule oder Jugendhilfe sichergestellt wurden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Selbstständigkeit, soziale Kompetenz und berufliche Orientierung. Viele Betroffene erleben Unsicherheit, Ängste oder Isolation und sind besonders gefährdet, psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen zu entwickeln. Der Wechsel in Ausbildung, Studium oder Beruf ist häufig erschwert. Auch der Aufbau stabiler sozialer Beziehungen gestaltet sich oft schwierig. Um diesen Übergang erfolgreich zu gestalten, braucht es eine frühzeitige Vorbereitung, kontinuierliche Begleitung und ein individuelles Unterstützungsnetzwerk, das Betroffene in ihrer Selbstständigkeit stärkt und ihnen langfristige Teilhabe ermöglicht.

Auswirkungen der Transitionslücke

Unter der Transitionslücke versteht man die Versorgungslücke und Versorgungsprobleme, die beim Übergang von der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Erwachsenenpsychiatrie entstehen. Diese Lücke betrifft besonders Jugendliche und junge Erwachsene, die mit Vollendung des 18. Lebensjahres abrupt aus der häufig entwicklungsorientierten und eher schützenden Kinder- und Jugendpsychiatrie herausgelöst werden und sich plötzlich mit den Strukturen und Gegebenheiten der Erwachsenenpsychiatrie konfrontiert sehen. So kommt es zu einer deutlich geringeren Inanspruchnahme psychiatrischer Versorgung durch Adoleszente im Übergangsbereich. Dies konnte durch die Analyse von Krankenkassendaten beim Thema ADHS gezeigt werden.

Darüber hinaus kommt es zu einer höheren Rate an Therapieabbrüchen, Verzögerungen bei Behandlungsbeginn, Brüchen in der psychiatrischen Kontinuität und Versorgung und insgesamt zu einer schlechteren Behandlungsqualität und Betreuung in dieser Lebensphase. Gleichzeitig entfallen mit dem 18. Geburtstag auch andere Unterstützungssysteme im Sozialbereich (z.B. Beistandschaften, «care leavers»).

Der Wechsel in der Transition ist selten gut strukturiert und dies führt dazu, dass viele junge Menschen beim Übergang aus der Versorgung herausfallen oder ihre Behandlung abbrechen. In Studien konnte gezeigt werden, dass dadurch langfristig die Gesundheitskosten steigen.

Lösungswege in anderen Gesundheitssystemen

Die europäische MILESTONE-Studie untersuchte, wie strukturierte Übergänge die Versorgung und Entwicklung verbessern können. Zu diesem Zweck wurde in einem Zeitraum von 2014 bis 2019 das in der MILESTONE-Studie entstandene Modell einer organisierten Transition in einer prospektiven Kohortenstudie an über 1000 Jugendlichen sowie 900 Eltern und Mitarbeiter:innen überprüft. Es zeigte sich, dass eine begleitete Transition mithilfe spezieller Messinstrumente die Symptome schneller verbessert als ein unstrukturierter Wechsel. Die Studie empfiehlt spezifische Trainings für Fachpersonen und eine bessere Vernetzung beider Versorgungsbereiche.

Die MILESTONE-Studie zeigte somit, dass strukturierte Übergänge von Jugendlichen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in die Erwachsenenpsychiatrie viele Vorteile bringen. Symptome besserten sich schneller, wenn der Übergang organisiert begleitet wurde, etwa durch Rückmeldung über die Transitionsbereitschaft. Unstrukturierte Übergänge führten in dieser Studie hingegen oft zu Therapieabbrüchen, Unterbrechungen der Versorgung und schlechteren Prognosen.

Im britischen Gesundheitssystem, National Health Service (NHS), gibt es insbesondere beim Thema ADHS Untersuchungen und Behandlungsempfehlungen für die Transitionsphase. So betont Singh insbesondere die Wichtigkeit einer strukturierten und individuellen Begleitung beim Systemwechsel: «Junge Menschen mit ADHS sind besonders gefährdet, durch die Lücken zwischen den Dienstleistungen zu fallen, den Übergang nicht erfolgreich zu bewältigen und somit aus der Betreuung auszuscheiden.»

Dabei wird betont, dass die Transition nicht nur einen administrativen Wechsel, sondern auch die Anpassung therapeutischer Massnahmen und eine verstärkte Berücksichtigung individueller Entwicklungsziele umfasst. Der NHS setzt dabei auf einen multidisziplinären Ansatz: Der Übergang erfordert enge Abstimmung, gemeinsame Gespräche und klaren Informationsfluss zwischen Kinder- und Erwachsenendisziplinen. Ein wesentliches Ziel der Behandlungsempfehlungen des NHS besteht darin, die Kontinuität und Qualität der psychiatrischen Behandlung während des Übergangs von der jugendpsychiatrischen Versorgung zur Erwachsenenpsychiatrie sicherzustellen. Besondere Herausforderungen entstehen dabei durch strukturelle Unterschiede zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Erwachsenenpsychiatrie. Beide Bereiche unterscheiden sich nicht nur in ihren therapeutischen Ansätzen, sondern auch in den rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Jugendliche und junge Erwachsene müssen daher häufig neue Behandler:innen-Teams kennenlernen und sich an veränderte Behandlungsstrategien gewöhnen, was den Therapieerfolg beeinträchtigen kann. In England bieten spezifische Transitionsteams eine gemeinsame Betreuung durch Fachleute beider Disziplinen und helfen, die Behandlung nahtlos fortzusetzen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Transitionspsychiatrie ein zentrales Element einer nachhaltigen psychiatrischen Versorgung ist. Eine systematische Implementierung spezialisierter Angebote kann die Behandlungsergebnisse junger Menschen mit psychischen Erkrankungen langfristig verbessern und ihnen den Weg in ein stabiles, selbstbestimmtes Leben erleichtern.

Literatur:

bei den Verfasser:innen

Das könnte Sie auch interessieren:

«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie

Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...

Highlights vom CINP-Kongress 2025

Vom 15. bis 18. Juni 2025 fand der diesjährige CINP-Kongress in Melbourne statt, der sich auf neue Erkenntnisse in der Psychiatrie und der Neurowissenschaft fokussiert. Wir sprachen mit ...

Neuromodulatorische Therapien und Biomarker für die Behandlung der Depression

Die Behandlung der Depression wird zunehmend durch den Einsatz moderner neuromodulatorischer Verfahren sowie die Biomarkerforschung geprägt. Auf dem PSY-Kongress der Schweizer ...