Standard oder ein verzichtbarer Mehraufwand?

Autor:

Dr. med. Christopher Koßagk

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie

E-Mail: c.kossagk@eviamed.de

Die durchschnittliche Patientin mit einer zervikalen intraepithelialen Neoplasie (CIN) ist im reproduktiven Alter, im Mittel 30 Jahre alt und tendenziell werden die Patientinnenimmer jünger.1 Nahezu jede Exzisionsart an der Zervix uteri ist mit einer erhöhten perinatalen Morbidität behaftet. Die LLETZ («large loop excision of the transformation zone») und die LEEP («loop electrosurgical excision procedure») gelten als Standardtherapie der CIN in der industrialisierten Welt.2 Unter kolposkopischer Sicht sind die Exzidatvolumina am geringsten und die Rate der R0-Resektionen ist im Vergleich zur Kolposkopie direkt vor Schnitt oder in den Tagen vor der OP am höchsten.3

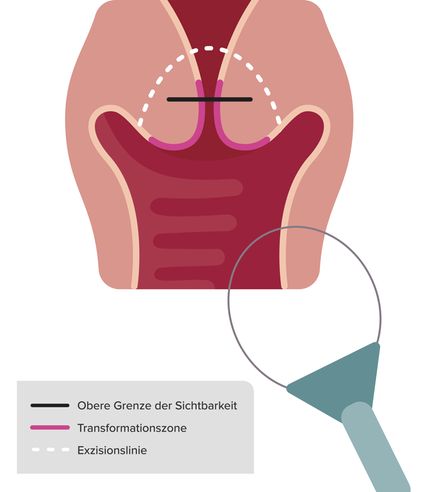

Es ist mittlerweile Allgemeinwissen unter Gynäkolog:innen, dass die Messerkonisation als Operationstechnik aufgrund hoher Exzidatvolumina und einer damit einhergehend erhöhten perinatalen Mortalität und Morbidität antiquiert ist. Bereits 2008 wurde durch Arbyn et al. in einer Metaanalyse eine Erhöhung des relativen Risikos für perinatalenTod um den Faktor 2,87 und für extreme Frühgeburt um den Faktor 5,33 nach Messerkonisation beschrieben.2 Die LLETZ wurde in dieser Arbeit als vorteilhaft beschrieben, da sie keine signifikante Risikoerhöhung für das Outcome der Schwangerschaft darstellte. Aus heutiger Sicht muss diese Feststellung kritisch betrachtet werden. Neuere Daten zeigen, dass das exzidierte Volumen in Relation zum Volumen der Zervix uteri der ausschlaggebende Faktor für den Einfluss auf das perinatale Outcome ist. Das durchschnittliche Volumen der Zervix uteri beträgt 25ml.4 Bereits ab einem Exzidatvolumen von 0,5ml steigt des Frühgeburtsrisiko.5 Weiterhin muss festgehalten werden: Je grösser das Volumen des Konus und je geringer das Volumen der verbliebenen Zervix uteri ist, umso schlechter istdie Regeneration der Zervix uteri nach dem Eingriff.6 In der aktuell gültigen Nomenklatur der IFCPC von 2011 sieht man ein Bildbeispiel, wie eine Exzision heute nicht mehr durchgeführt werden sollte (Abb. 1). Bei dieser Operationstechnik wird versucht, die gesamte Transformationszone mit einer grossen Schlinge zu entfernen. Hierbei wird ein deutlich zu grosses Volumen aus der Zervix uteri entfernt, im Bildbeispiel entspricht dies circa 50% des zur Verfügung stehenden Volumens.

Abb. 1: LLETZ – so sollte eine Konisation heute nicht mehr durchgeührt werden (modifiziert nach Bornstein J et al.)8

Alternative: «Mexican Hat»-Technik

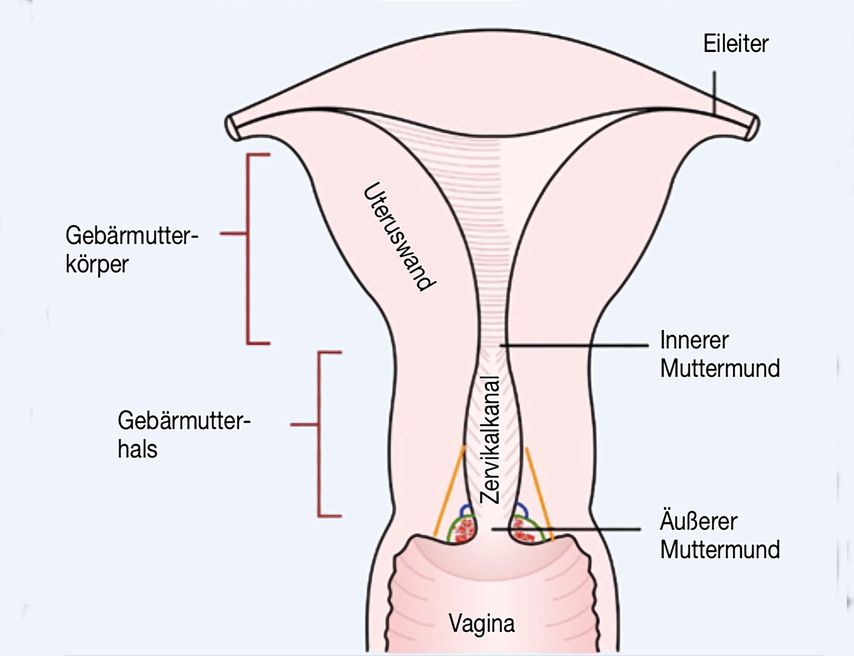

Eine fraktionierte Resektion in mehreren Schnittstufen, welche allgemein als «Mexican Hat»-Technik bezeichnet wird, ist vorteilhafter für die Erhaltung des zervikalen Volumens. Im Bildbeispiel stellt die gelbe Linie die durchschnittliche Schnittführung der Messerkonisation dar, im Vergleich dazu zeigen die grüne und die blaue Linie die Schnittführung bei der «Mexican Hat»-Technik an (Abb. 2). Die Differenz des resezierten Zervixvolumens ist eindrücklich. Wenn man in diesen angezeigten Grenzen reseziert, beträgt die Regeneration der zervikalen Länge fast 90% in einem Zeitraum von sechs Monaten nach einer entsprechend ausgeführten Konisation.7

Abb. 2: Messerkonisation (gelbe Linie) vs. «Mexican Hat»-Technik (grüne und blaue Linie)9

Standard: Konisation unter kolposkopischer Sicht

Nachdem die Herleitung der bestehenden Probleme nach einer zu grosszügig durchgeführten Resektion erfolgt ist, kommen wir nun zurück zur Kernfrage dieses Artikels: Ist die Konisation unter kolposkopischer Sicht Standard? Diese Frage muss ganz klar mit «Ja» beantwortet werden. Die zur Verfügung stehenden Daten zeigen, dass unter kolposkopischer Sicht die Rate vollständiger Resektionen von CIN am höchsten ist und korrelierend das resezierte Volumen am geringsten ausfällt.3

In der zitierten Arbeit wurden verschiedene gängige Settings im Zuge der Konisation untersucht: die Resektion ohne Vergrösserung nach kolposkopischer Untersuchung in den Tagen vor der OP vs. die intraoperative Kolposkopie mit nachfolgender Resektion ohne Vergrösserung vs. die Resektion unter kolposkopischer Sicht.

Die Möglichkeit der lupenoptischen Vergrösserung durch Einsatz eines Kolposkopes während der Resektion lässt den Operierenden die Grenzen der Dysplasieausdehnung deutlich besser erkennen. Die Schnittführung ist präziser und das «sizing» des Resektates ist genauer möglich als ohne Einsatz einer Vergrösserung. Dies lässt eine maximale Gewebeschonung zu. Auch die Kombination aus Resektion der «major changes» und Vaporisation der «minor changes» unter kolposkopischer Sicht schont zusätzlich die Anatomie und damit die Funktion der Zervix uteri.

Fazit

In Konklusion kann folgende Aussage getroffen werden: Die beste Konisationstechnik ist die Exzision der Läsionen via Loop-Schlinge unter kolposkopischer Sicht. Je nach Dysplasieausdehnung ist die «Mexican Hat»-Technik anzuwenden, um ein grösstmögliches zervikales Volumen zu erhalten. Die perifokalen «minor changes» werden mit dem Laser vaporisiert. Das dargestellte Wissen stellt den Operierenden mitunter vor grosse Herausforderungen. Insbesondere die Situation einer weit ausgedehnten Dysplasie bei zeitgleich sehr geringem zur Verfügung stehendem Zervixvolumen fordert eine grosse Expertise und trainierte Fertigkeiten in der Resektion unter kolposkopischer Sicht. Die Komplexität beruht darauf, zum einen die schweren Dysplasien vollständig zu resezieren und zum anderen einen grösstmöglichen Teil des zervikalen Volumens zu schonen. Damit stellt die Konisation keinen Anfängereingriff mehr dar. Sie soll unter kolposkopischer Sicht durch einen erfahrenen Operierenden durchgeführt werden.

Eine schlecht durchgeführte Konisation erhöht die peripartale Morbidität und Mortalität drastisch. Die Konisation unter kolposkopischer Sicht stellt daher den Goldstandard in der Therapie der Dysplasien des weiblichen Genitales dar.

Literatur:

1 Kyrgiou M et al.: Obstetric outcomes after conservative treatment for intraepithelial or early invasive cervical lesions: systematic review and meta analysis. Lancet 2006; 367(9509): 489-98 2 Arbyn M et al.: Perinatal mortality and other severe adverse pregnancy outcomes associated with treatment of cervical intraepithelial neoplasia: meta-analysis. BMJ 2008; 337: a1284 3 Carcopino X et al.: Direct colposcopic vision used with the LLETZ procedure for optimal treatment of CIN: results of joint cohort studies. Arch Gynecol Obstet 2013; 288(5): 1087-94 4 Dumanli H et al.: Volume assessment of the normal female cervix with MR imaging: comparison of the segmentation technique and two geometric formula. Acad Radiol 2000; 7(7): 502-5 5 Loopik Dl et al.: Cervical intraepithelial neoplasia and the risk of spontaneous preterm birth: A Dutch population-based cohort study with 45,259 pregnancy outcomes. PLoS Med 2021; 18(6): e1003665 6 Papoutsis D et al.: Regeneration of uterine cervix at 6 months after large loop excision of the transformation zone for cervical intraepithelial neoplasia. BJOG 2012; 119(6): 678-84 7 Ciavattini A et al.: Effect of age and cone dimensions on cervical regeneration: an Italian multicentric prospective observational study. BMJ Open 2018; 8(3): e020675 8 Bornstein J et al.: 2011 colposcopic terminology of the international federation for cervical pathology and colposcopy. Obstet Gynecol 2012; 120(1): 166-7 9 Seidl S, Koßagk C: Atlas der Kolposkopie für Praxis und Lehre: E-Learning und E-Teaching mit mono- und stereoskopischen Lehrserien und therapeutischen Videosequenzen, 4., speziell erweiterte Auflage

Das könnte Sie auch interessieren:

Adipositas und Schwangerschaft

Adipositas, eine über das normale Mass hinausgehende Vermehrung des Körperfetts, stellt ein zunehmendes gesellschaftliches Problem dar. Die weltweite Prävalenz von Adipositas steigt ...

Neues zur Prävention rezidivierender Harnwegsinfektionen

Ob in der Hausarztpraxis oder beim Spezialisten: Harnwegsinfektionen sind häufig. Gemäss dem Expertenbrief No.58 der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ist die ...

Betroffenheit oder Gefährdung erkennen und Hilfe leisten

Die weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) ist infolge der Migration aus praktizierenden Ländern auch in der Schweiz eine Realität. Insbesondere Gesundheitsfachpersonen kommen mit ...