Die häufigsten Nebenwirkungen der Opioid-Agonisten-Therapie

Autor:

Prof. Dr. med. Philip Bruggmann1,2

1Co-Chefarzt Innere Medizin

Arud Zentrum für Suchtmedizin Zürich

2Institut für HausarztmedizinUniversität und Universitätsspital Zürich

E-Mail: p.bruggmann@arud.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Opioid-Agonisten-Therapie ist der Goldstandard in der Behandlung der Opioidabhängigkeit und eine der effektivsten schadensmindernden Massnahmen. In der medizinischen Betreuung von Menschen in Opioid-Agonisten-Therapie ist aber zu beachten, dass diese Medikamente einige Nebenwirkungen aufweisen können. Diese gilt es zu erkennen, gegebenenfalls im Arzt-Patienten-Gespräch zu erfragen und zu behandeln.

Keypoints

-

Die Langzeitverträglichkeit von OAT-Medikamenten ist grundsätzlich gut.

-

Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen OAT-Substanzen bezüglich Nebenwirkungen.

-

Das am häufigsten verschriebene Methadon hat das schlechteste Nebenwirkungsprofil.

-

Regelmässige Kontrollen auf Nebenwirkungen unter OAT sind unerlässlich.

Die Opioid-Agonisten-Therapie ist eine der effektivsten schadensmindernden Massnahmen in der Suchtmedizin. Die Opioidabhängigkeit ist eine chronische Erkrankung. Nur ein kleiner Teil der Betroffenen erreicht eine dauerhafte Abstinenz. Beim Vorliegen einer Opioidabhängigkeit gilt die OAT als erste therapeutische Wahl. Sie hat einen stabilisierenden Effekt auf medizinischer, psychischer und sozialer Ebene und ist in den meisten Fällen eine Langzeittherapie.1 Grundsätzlich ist die OAT gut verträglich. Es bestehen aber dennoch Risiken für Langzeitnebenwirkungen.

Unterdrückung der Sexualhormone

Hormonelle Nebenwirkungen von OAT-Medikamenten können gravierende Folgen haben. Opioide unterdrücken in der Hypothalamus-Hypophysen-Achse die Freisetzung der stimulierenden Hormone für die Bildung der Geschlechtshormone und von Kortison.2

Der Prolaktinspiegel kann durch Opioide erhöht werden. Unter Langzeit-OAT ist das Risiko für einen hypogonadotropen Hypogonadismus hoch. Dabei stehen zu niedrige Werte der Geschlechtshormone mit Symptomen wie Müdigkeit, Leistungseinbusse, depressiven Symptomen, Libidoverlust, Infertilität und erektiler Dysfunktion respektive Amenorrhö und Galaktorrhö (durch erhöhtes Prolaktin) im Vordergrund. Ein Testosteronmangel ist ein Risikofaktor für koronare Herzkrankheit, Diabetes mellitus, Adipositas und Fettstoffwechselstörungen.

Liegen entsprechende Symptome vor, muss mittels Bestimmung der Gonadotropine wie auch der Sexualhormone ein Hypogonadismus gesucht werden. Bei Männern ist dabei auf die zirkadiane Rhythmik des Testosteronspiegels zu achten, die Bestimmung sollte morgens bis spätestens zwei Stunden nach dem Aufstehen erfolgen. Bei einem Testosteronwert unter 15nmol/l beginnt das Risiko für Symptome zu steigen. Entsprechend sollte bei solchen Werten eine Substitution angeboten werden.

Osteoporose

Die Ausbildung einer Osteoporose unter OAT ist ebenfalls Folge des Hypogonadismus und tritt gerade bei männlichen OAT-Patienten gehäuft auf.3 Liegen nebst der OAT weitere Risikofaktoren für Osteoporose vor, wie Östrogenmangel, niedriger Body-Mass-Index, geringe Sonnenlichtexposition, Nieren- und Leberinsuffizienz, HIV, Bewegungsmangel oder chronischer Tabak- und Alkoholkonsum, sollte mittels Frax-Score ( https://frax.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=de ) das Osteoporose- und Frakturrisiko errechnet und bei erhöhtem Risiko eine Knochendichtemessung durchgeführt werden. Therapeutisch stehen Sturzprävention, Gabe von Vitamin D3 und Kalzium, Behandlung des Hormonmangels sowie Biphosphonate im Zentrum.

Verhütung trotz Amenorrhö

Die OAT-induzierte Amenorrhö und Infertilität führen nicht zu einer sicheren Schwangerschaftsprophylaxe, auch wenn das von Patientinnen in OAT manchmal angenommen wird. Entsprechend sind bei sexuell aktiven Frauen ohne Kinderwunsch eine Beratung und Verschreibung von Empfängnisverhütung angezeigt. Lang wirksame Massnahmen wie Depotspritzen, Spirale oder Implantat sind dabei häufig die erste Wahl.

Obstipation

Eine der häufigsten OAT-Nebenwirkungen ist die Obstipation, einerseits aufgrund der die Darmperistaltik lähmenden Opioidwirkung und andererseits häufig auch ernährungsbedingt. Alle für die OAT eingesetzten Opioide können zu dieser Nebenwirkung führen.Nebst Ernährungsberatung und ausreichend Bewegung müssen unter OAT häufig dauerhaft Laxativa eingenommen werden, um die Obstipation und deren Langzeitfolgen wie Divertikulitis zu verhindern.

Begonnen wird mit einem milden Laxativum, wie zum Beispiel Lactulose oder Na-Picosulfat. Bei Bedarf kann ein Kontaktlaxativum (z.B. Bisacodyl) oder ein osmotisches Laxativum (z.B. Macrogol) dazuverordnet werden.

Schwitzen

Ebenfalls häufig unter OAT, hauptsächlich unter Methadon und Diacetylmorphin, ist übermässiges Schwitzen. Hier können Anticholinergika, Desloratadin (Antihistaminikum) oder Salbeipräparate Abhilfe verschaffen. Auch die Umstellung von Methadon auf ein anderes OAT-Medikament kann Abhilfe verschaffen.

Herzrhythmusstörungen

Methadon – und im geringeren Ausmass Levomethadon – kann das QTc-Intervall im EKG verlängern, mit dem Risiko für lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen.

Das Risiko hängt von der Methadondosis ab und wird verstärkt durch weitere QTc-verlängernde Medikamente. Vor und regelmässig unter Methadonbehandlung sind daher EKG-Kontrollen notwendig. Bei verlängerter QTc-Zeit sollte wenn möglich Methadon auf ein anderes Opioid umgestellt werden und/oder weitere QTc-verlängernde Medikamente sollten abgesetzt oder umgestellt werden.

Zahnprobleme

Der Opioidkonsum erhöht das Verlangen nach fettreicher Ernährung und Süssigkeiten. Neben einer Obstipation sind daher Probleme der Zähne und des Zahnfleisches häufig bei Menschen unter OAT. Zusätzlich verstärkt werden diese Probleme durch eine nicht selten ungenügende Zahnhygiene.

Zahnprobleme wirken sich längerfristig nicht nur negativ auf die Gesunheit aus, sondern auch auf die soziale Integration. Entsprechende Aufklärung, Prophylaxe und niederschwellig zugängliche Behandlungsangebote sind daher besonders wichtig.

COPD

Nicht im direkten Zusammenhang mit der OAT, sondern mit dem fast 100%igen Beikonsum von Zigaretten steht das stark erhöhte Risiko für COPD bei Personen in OAT. Es sei daher an dieser Stelle auf die Wichtigkeit eines Screenings mit Spirometrie und Anamnese auf COPD-Symptome bei Menschen über 40 Jahre in OAT hingewiesen.

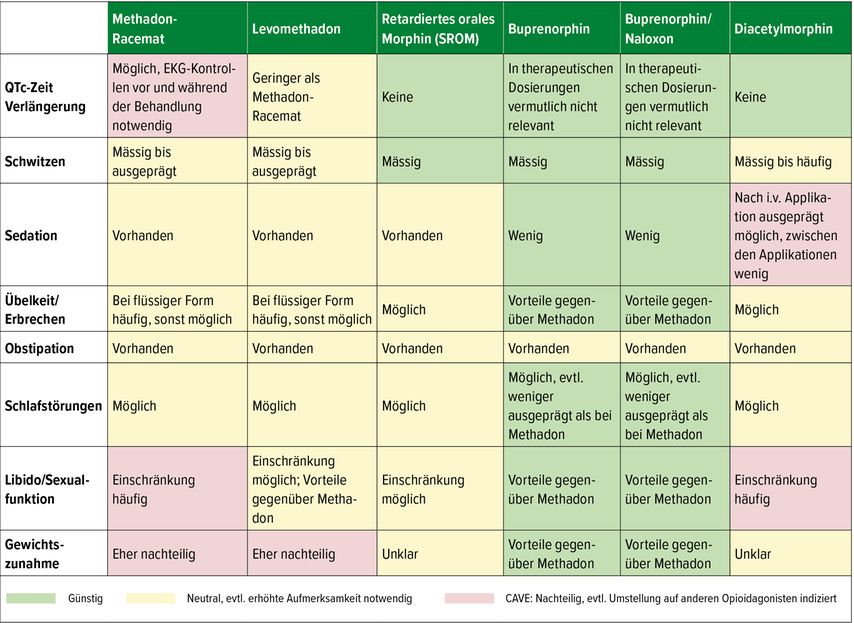

Internistische Versorgung

Die Langzeitverträglichkeit von OAT-Medikamenten ist grundsätzlich gut. Eine gute Einstellung der OAT hängt massgeblich von der individuellen Wahl des passenden OAT-Medikamentes ab. Eine Synopsis von OAT-Medikamenten und Nebenwirkungen ist in Tabelle 1 dargestellt. Mit der Umstellung von OAT-Medikamenten sollte daher zurückhaltend umgegangen werden und die Patientinnen und Patienten sollten immer massgeblich in diese Entscheidungen miteinbezogen werden. Wichtig sind ein gutes Monitoring und Management der möglichen Nebenwirkungen der OAT-Medikamente. Eine internistische Versorgung mit regelmässigen Kontrollen integriert in das OAT-Setting ist daher unerlässlich.

Tab. 1: Übersicht über die potentiellen Nebenwirkungen der Medikamente zur Opioid-Agonisten-Therapie (nach Beck et al. 2020)

Literatur:

1 Beck T et al.: Medizinische Empfehlungen für Opioidagonistentherapie (OAT) bei Opioidabhängigkeits-Syndrom 2020, Bern: SSAM; 2020 2 Bernardini C et al.: Häufige internistische Komorbiditäten bei Menschen in Opioid-Agonisten-Therapie. Suchtmedizin 2022; 24(5): 249-60 3 Gotthardt F et al.: Bone mineral density and its determinants in men with opioid dependence J Bone Miner Metab 2017; 35(1): 99-107

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Neuropsychologische Profile des Autismus im Erwachsenenalter: Kriterien im Hinblick auf gutachterliche Verfahren

«Hochfunktionale» Autist:innen wie Asperger-Autist:innen können trotz ihres Leidensdrucks ein unauffälliges Dasein führen. Dies kann sich sowohl in unauffälligen neuropsychologischen ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...