Klenico: die neue Art der psychiatrischen Diagnostik

Wissenschaftlicher Leiter<br> Klenico AG<br> Zürich

Verwaltungsrat<br> Klenico AG<br> Zürich

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Anzahl behandelter psychischer Erkrankungen steigt seit Jahren: Gemäss Krankenversicherern erfolgt heute bereits jede dritte Krankschreibung aus psychischen Gründen. Die Behandlungsressourcen bleiben aber begrenzt. Und aufgrund der Alterspyramide der Schweizer Psychiatrie ist nicht davon auszugehen, dass sich die therapeutischen Angebote in Zukunft nennenswert ausweiten lassen werden. Welcher Patient welche Form der Behandlung erhält, droht bei den absehbaren Engpässen zum Lotteriespiel zu werden. Eine frühe, breite und gleichzeitig unaufwendige Abklärung des Symptombefundes wird damit zu einer der wichtigsten Herausforderungen für die Psychiatrie.

Keypoints

-

Die Zahl der Behandlungen in Anspruch nehmenden Patienten steigt. Die Zahl von Psychiatern, Psychotherapeuten und psychiatrischen Einrichtungen ist jedoch limitiert. Es ist deshalb wichtig, die Patienten optimal zuzuweisen. Im Zuge der digitalen Transformation besteht die Chance, im diagnostischen Bereich einen echten Qualitätsgewinn zu erzielen.

-

Mit Klenico braucht man nicht mehr einen ganzen Stapel von Fragebögen und Interviewleitfäden. Das internetbasierte Klenico-System fasst die Essenz der bisherigen Fragebögen und Leitfäden in einer «All-in-one-Lösung» zusammen.

-

Symptomlandkarten stellen das Symptombild des individuellen Patienten übersichtlich auf einen Blick symptomgenau dar.

-

Eine Selbstauskunft erfasst drei Viertel des Symptombefunds ohne Aufwand für den Behandler. Dazu hat Klenico ein innovatives, für den Patienten angenehmes 2-Schritte-Verfahren implementiert. Der Arzt kann auf dieser Basis seine fachlichen Ergänzungen machen.

-

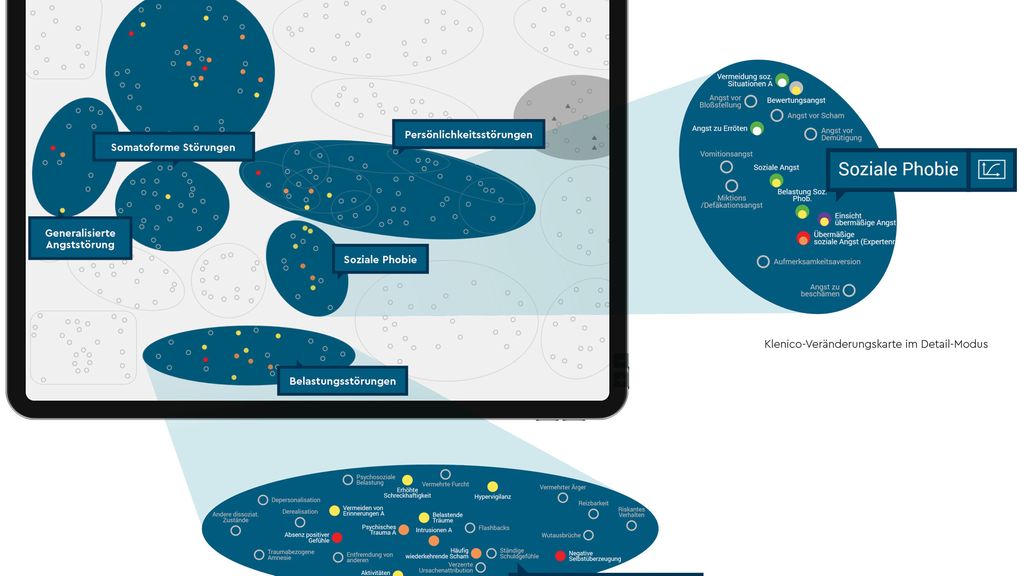

Mit einer Weitergabefunktion und der speziell sicherheitstechnisch dafür ausgelegten Datenbank wird der Heilungsverlauf eines Patienten langfristig auf eine konsistente Weise dokumentiert: Veränderungskarten können über beliebige Zeiträume auf Knopfdruck jederzeit vom verantwortlichen Arzt erstellt werden.

Ärzte und Psychologen wollen ihren Patienten so gut wie möglich helfen. Dazu sollte es selbstverständlich sein, die individuelle Erkrankung durch eine umfassende diagnostische Abklärung so gut wie möglich zu verstehen. Jedoch geht es bei psychischen Erkrankungen – anders als in den meisten Bereichen der somatischen Medizin – immer um den ganzen Menschen. Man müsste also im Gespräch mit dem Patienten systematisch alle Bereiche psychischer Erkrankungen ansprechen. Heute sind nach ICD nicht weniger als 21 klinisch relevante Störungsbereiche mit >400 miteinander verwobenen Symptomen bekannt. Eine solche Diagnostik ist für Ärzte ein zu grosser Aufwand. Wenn der Arzt oder Psychologe den Patienten ein- oder zweimal pro Woche für 45 Minuten sieht, dann muss er bald mit der Therapie beginnen und kann nicht die ersten Konsultationen nur mit Diagnostik verbringen. Mit herkömmlichen Systemen ist deshalb eine umfassende Diagnostik unter Zeit- und Kostenaspekten kaum machbar.

Psychiater und Psychotherapeuten verfügen über qualitativ hochwertige spezialisierte Ausbildungen. Sie ermöglichen ihnen eine effektive Behandlung unterschiedlicher Typen von psychischen Erkrankungen. Nicht mit jeder Behandlungsmethode kann aber jede Erkrankung behandelt werden. Ohne rechtzeitige Abklärung des Symptombefunds wird es zur Lotterie, ob der Patient den richtigen, für seine Erkrankung optimalen Spezialisten erhält. Weil heute aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme von Behandlungen die Engpässe in der Versorgung immer spürbarer werden und der Druck auf die Psychiater und Psychotherapeuten steigt, wäre es wichtig, dass möglichst von Anfang an jeder Patient das richtige Therapiesetting erhält und dort die individuell angemessene Zeit verweilt. Nur so kann die Behandlung effizient und effektiv werden.

Zielbild: Effizienz und Effektivität

Dies kann nur durch eine gute diagnostische Unterstützung der Ärzte und Therapeuten sichergestellt werden. Einerseits dürfen keine relevanten Aspekte der Erkrankung übersehen werden, andererseits darf die Diagnostik den Behandlern nicht viel Zeit von der Therapie abziehen. Ein Dilemma, welches sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht zufriedenstellend lösen liess und unter dem zumeist eine zu kurz kommende diagnostische Abklärung litt.

Dabei steht ja ausser Frage, dass eine gute Diagnostik ermöglicht, Patienten früh den richtigen Spezialisten zuzuweisen. Sie bietet eine Grundlage für Behandlungsentscheide, bezieht den Patienten stärker aktiv ein, erlaubt dem Patienten ein besseres Verständnis seiner Situation und macht – last, but not least – Therapieerfolge sichtbar. Die Zeit ist also reif, die Vorteile der ohnehin in der Medizin laufenden digitalen Transformation zu nutzen und die Qualität nachhaltig zu steigern.

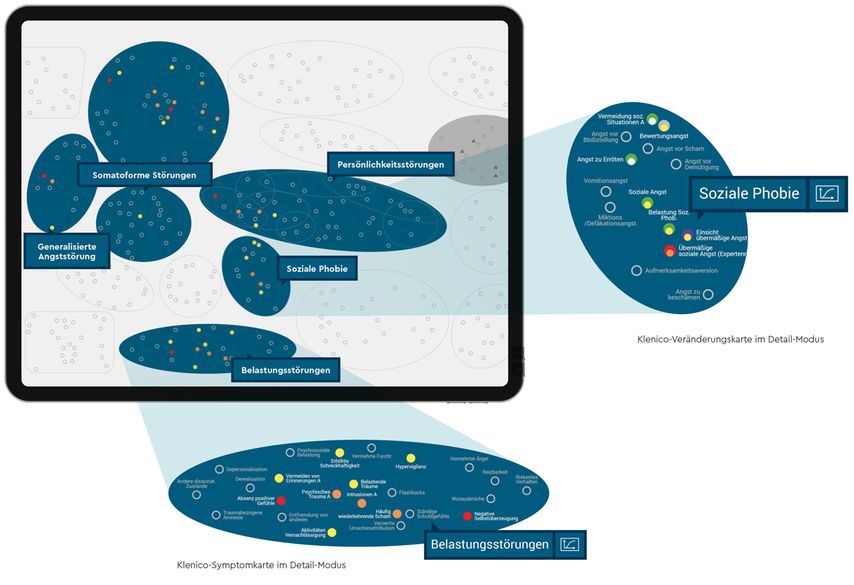

Abb. 1: Symptomkarte eines individuellen Patienten auf der Überblicksebene: Alle betroffenen Bereiche sind übersichtlich eingefärbtAbb. 2: Symptomkarte eines individuellen Patienten im Detail (hier Ausschnitt Posttraumatische Belastungsstörung): alle vorhandenen Symptome dieses Patienten sind nach Schweregrad eingefärbt (rot = schwer, orange = mittelschwer, gelb = leicht ausgeprägt)

Visuelle Befunde: auf einen Blick und doch symptomgenau

Das Schweizer Start-up-Unternehmen Klenico hat ein webbasiertes, zertifiziertes Medizinprodukt entwickelt, das Ärzte und Therapeuten vielseitig unterstützt und eine Lösung für die aktuellen Probleme bietet. Die internetbasierte Software gründet auf wissenschaftlichen Vorarbeiten an der Universität Zürich, unterstützt von der Kommission für Technologie und Innovation des Bundes. Das auf dieser Grundlage entwickelte Klenico-System unterstützt Ärzte und Therapeuten dabei, die individuelle Belastung ihrer Patienten besser zu verstehen.

Im Zentrum stehen visuelle Befunde, die auf einen Blick Erkenntnisse liefern und symptomgenau sind. Eine anschauliche Symptomkarte (Abb. 1) stellt für jeden Patienten individuell eingefärbt dar, was wichtig ist, sodass der Arzt sofort erkennt, was vorliegt. Er kann in die Karte zoomen (Abb. 2) und sich so in jedem Bereich eine detaillierte Einsicht verschaffen – die Basis für gute Therapieentscheide.

Die Symptomkarten machen auch symptombezogene Zusammenhänge zwischen den Störungsbildern sichtbar und stellen die individuellen Symptomcluster dar, die bislang immer umständlich als «Komorbiditäten» beschrieben werden mussten. Individuelle Belastungen werden damit über Störungsgrenzen des ICD hinweg veranschaulicht – ohne den Patienten in ein kategoriales Korsett zwängen zu müssen.

Inhaltlich deckt das Klenico-System alle Störungsbereiche der Psychiatrie ab – basierend auf den weltweiten Standards der klinischen Diagnostik (ICD und DSM). Es bietet eine «All-in-one-Lösung» an, indem es alle 21 Störungsbereiche symptomgenau erfasst. Das ermöglicht breit abgestützte Befunde und Diagnosen und – was für die psychiatrische Praxis sehr wichtig ist – einen sicheren Ausschluss. So steigert Klenico die Genauigkeit und Vollständigkeit der Diagnosen.

Zeiteffizient und intelligent

Das Klenico-System schont die wertvollen Ressourcen von Arzt und Therapeut. Die internetbasierte Befragung des Patienten erfasst bereits drei Viertel aller Symptome und kann unabhängig vom Arzt und Therapeuten erfolgen.

Der Patient kann die Fragen zu Hause am Computer oder auf einem Tablet im Wartezimmer beantworten. Der Arzt hat damit keinen Aufwand. Er sieht jedoch sofort das Resultat.

Mit der Software von Klenico wird eine Selbstauskunft der Patienten systematisch erhoben. Sie bildet das Gesamtbild von >400 Symptomen ab. Dazu muss die Selbstauskunft adaptiv und effizient sein: Zunächst klopfen Screening-Items alle Bereiche nach möglichen Beeinträchtigungen ab. Bei vorliegenden Indizien wird dann auf der Ebene detaillierter Symptome weitergefragt.

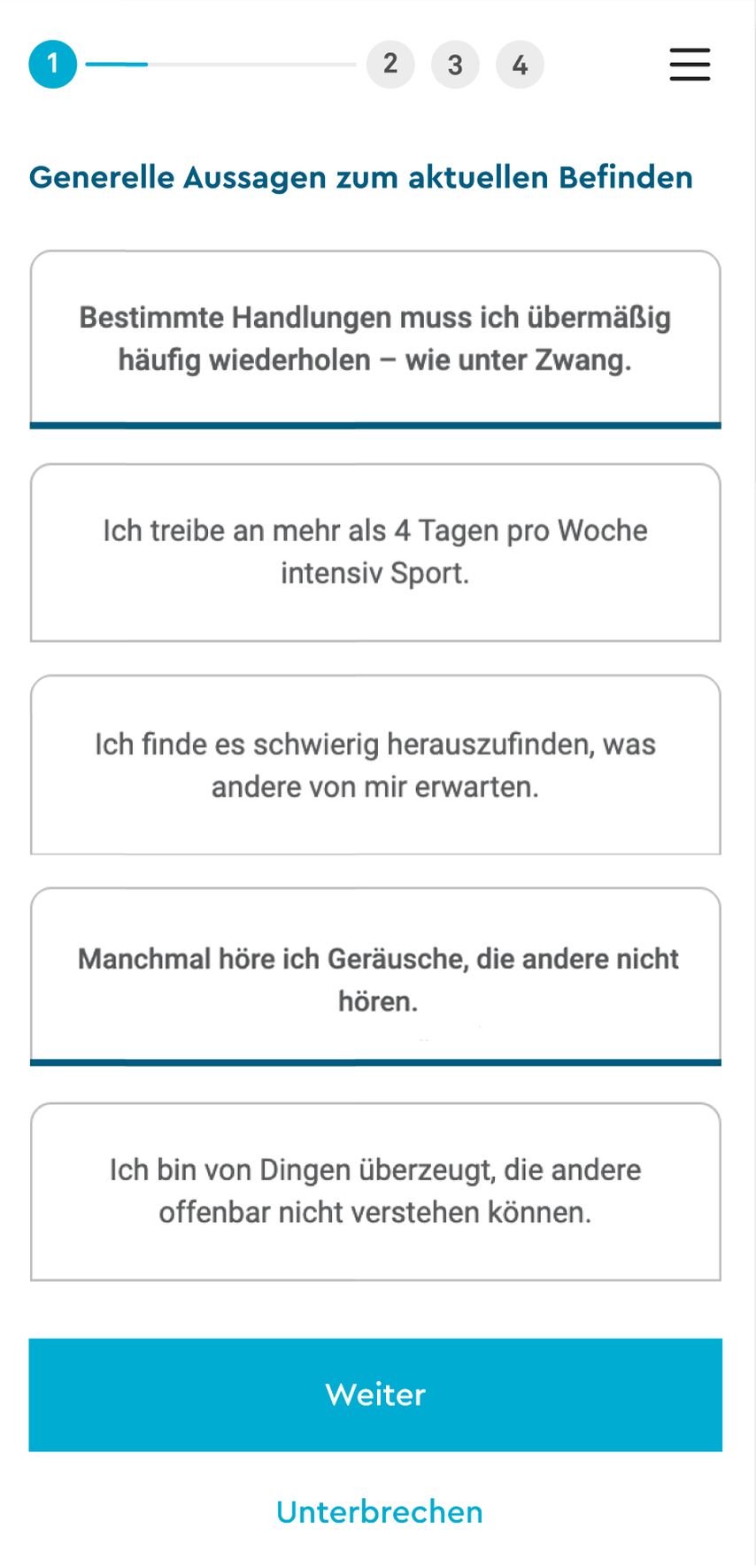

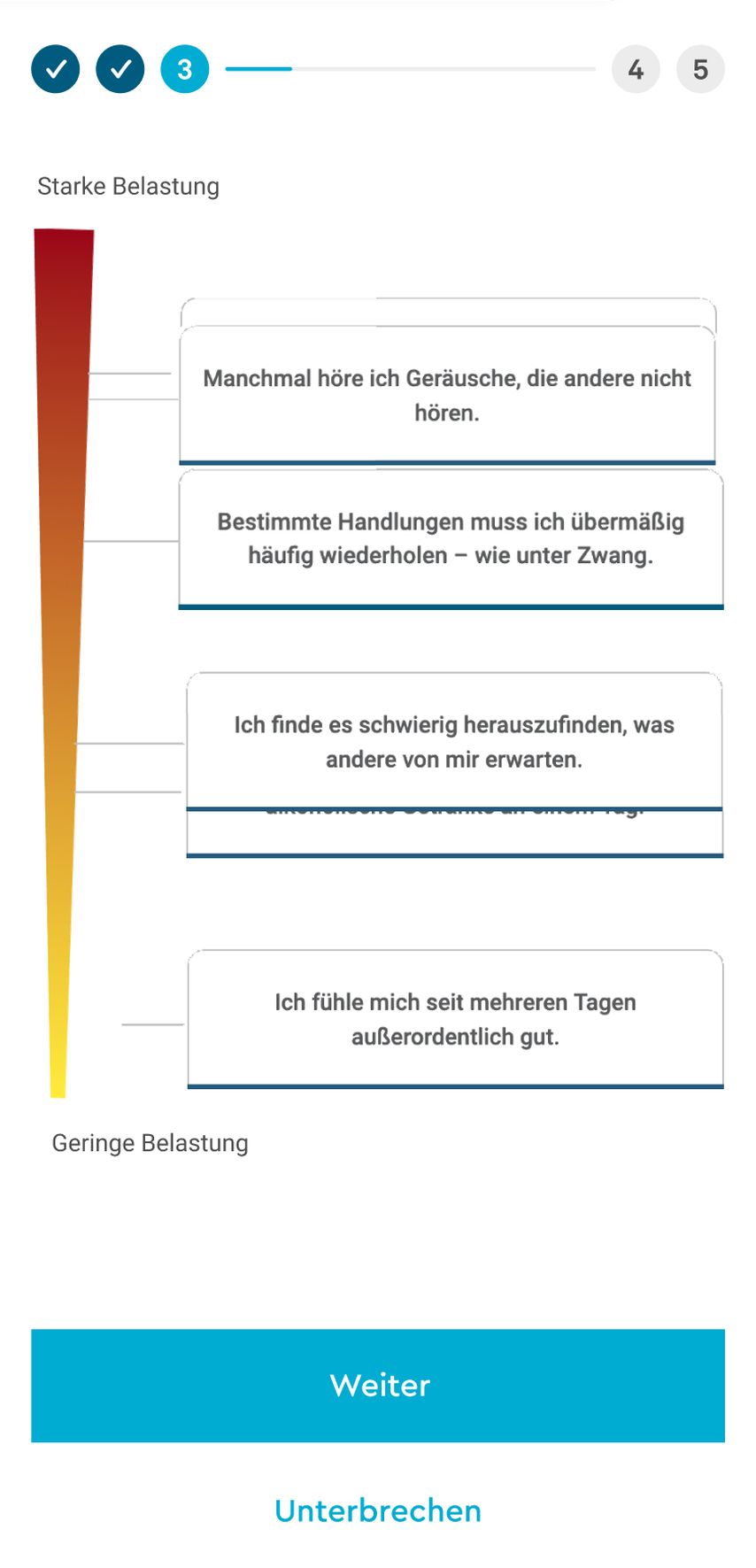

Die Auskunft des Patienten geschieht nicht mehr in Form der – oftmals belastenden, aber in jedem Fall ungeliebten – Fragebögen. Vielmehr hat Klenico ein 2-Phasen-Modell entwickelt, bei dem die Patienten zunächst auf jedem Screen aus 12 Ich-Aussagen diejenigen anklicken, die auf sie zutreffen (Abb. 3a). Die Anordnung ist so gewählt, dass die persönlich relevanten Aussagen dem Patienten sofort ins Auge springen (so wie wir auch auf einer Zeitungsseite spontan das sehen, was für uns gerade am relevantesten ist). Dieses Anklicken ist mühelos vollziehbar und gar nicht mit den alten Skalen zu vergleichen. In einem zweiten Schritt werden dem Patienten dann alle Ich-Aussagen, die er gewählt hat, noch einmal eigens präsentiert (Abb. 3b). Nun kann er sie auf einer Schwereskala anordnen, so wie sie seinem persönlichen Erleben entsprechen. Dabei hat er alles vergleichend im Blick. Diese Rangordnung können Betroffene besonders gut und verlässlich einschätzen.Für den Patienten verbinden sich also Leichtigkeit (im ersten Teil) mit erlebter Relevanz (im zweiten Teil). Kein Wunder, dass Patienten diese Angaben in aller Regel gerne machen und sich durch die Befragung ernst genommen fühlen. Der Arzt sieht unmittelbar das Ergebnis in Form einer Symptomkarte. Zusätzlich hat er die Möglichkeit, die Aussagen des Patienten auf einfache Weise zu ergänzen oder zu überstimmen: Aus den Daten der Selbstauskunft generiert die Klenico-Software dazu einen individuellen Leitfaden für ein diagnostisches Interview der zuständigen Fachperson.

Patienten werden aktiv einbezogen

Patienten wirken aktiv mit: Mit der webbasierten Selbstauskunft geben die Patienten ihre Empfindungen und ihr Erleben an. Die Patienten fühlen sich dadurch ernst genommen und können mit ihrem Mitwirken einen grossen Beitrag zur umfassenden Diagnosestellung leisten.

Die intuitiv erfassbaren Symptomkarten bieten eine gute Grundlage für das Gespräch mit Patienten und helfen ihnen, ihre Krankheit und die Therapie besser zu verstehen. Sie erkennen ihre Beschwerden als bekannte, therapierbare Phänomene und entwickeln dadurch eine erhöhte Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung.

Veränderungen werden sichtbar

Die Klenico-Software wird auch während der Therapie eingesetzt. Veränderungen des Gesundheitszustandes können die Klenico-Veränderungskarten als Therapieerfolg abbilden. Dies wirkt motivierend in Bezug auf alle weiteren Schritte und ist gleichzeitig eine objektive Dokumentation des Behandlungsverlaufs.

Symptombefunde sind teilbar

Mit einer Weitergabefunktion kann die Krankengeschichte eines Patienten auf einem sicheren Kanal an mit- oder nachbehandelnde Fachpersonen weitergegeben und mit diesen besprochen werden. So gehen keine Informationen verloren oder müssen erneut erhoben werden. Zuweiser, z.B. Hausärzte, können damit bereits ohne eigenen Aufwand im Voraus eine Selbstauskunft einholen und praktizierende Fachärzte oder Kliniken über die neuen Patienten informieren.

Auf dieser Grundlage kann sichergestellt werden, dass ein Patient genau diejenige Behandlung erfährt, die seiner Krankheit angemessen ist. Und das ist vor dem Hintergrund der hohen Patientenzahlen und knappen Ressourcen entscheidend: für den Patienten, für den Arzt und für unsere Gesellschaft.

Korrespondenz:

Prof. Dr. Damian Läge

E-Mail:

damian.laege@klenico.com

Literatur:

Die Entwicklung der Klenico-Symptomkarte basiert auf Forschungsarbeiten an der Universität Zürich, deren Resultate in renommierten internationalen Fachzeitschriften publiziert wurden. Die Literatur dazu stellen die Autoren gerne zur Verfügung wie auch eine Liste der 18 Expertinnen und Experten aus der deutschsprachigen Psychiatrie, die für ihr jeweiliges Fachgebiet die inhaltliche Entwicklung des Symptomkatalogs unterstützt haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Transitionspsychiatrie – psychische Gesundheit in der Adoleszenz

Die Transitionspsychiatrie ist ein neuer Fachbereich, der sich auf die Behandlung und Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von etwa 14 bis 25 Jahren konzentriert. ...

Highlights vom CINP-Kongress 2025

Vom 15. bis 18. Juni 2025 fand der diesjährige CINP-Kongress in Melbourne statt, der sich auf neue Erkenntnisse in der Psychiatrie und der Neurowissenschaft fokussiert. Wir sprachen mit ...

Neuromodulatorische Therapien und Biomarker für die Behandlung der Depression

Die Behandlung der Depression wird zunehmend durch den Einsatz moderner neuromodulatorischer Verfahren sowie die Biomarkerforschung geprägt. Auf dem PSY-Kongress der Schweizer ...