Anabolikakonsum im Freizeitsport

Autoren:

Dr. med. Raphael Magnolini1

Prof. Dr. med. Philip Bruggmann1,2

1 Arud Zentrum für Suchtmedizin

Zürich

2 Institut für Hausarztmedizin

Universität und Universitätsspital Zürich

E-Mail: r.magnolini@arud.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die nichtmedizinische Anwendung von Anabolika hat über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich einer der neusten weltweiten Substanzkonsumstörungen des 21. Jahrhunderts den Weg bereitet und ist mittlerweile ein ernst zu nehmendes Problem für die öffentliche Gesundheit geworden. Im Folgenden werden verschiedene Public-Health-relevante Aspekte im Zusammenhang mit Anabolika diskutiert und Lücken sowie Probleme in der medizinischen Versorgung der betroffenen Patient:innen aufgezeigt.

Keypoints

-

Der Gebrauch von Anabolika hat sich zu einem der neusten Substanzkonsumproblemen entwickelt. Er ist insbesondere ausserhalb des Wettkampfsports verbreitet – es wird in der Schweiz mit über 200000 Konsument:innen gerechnet und der Konsum betrifft wahrscheinlich bis zu 30% der Besuchenden von Fitnessstudios.

-

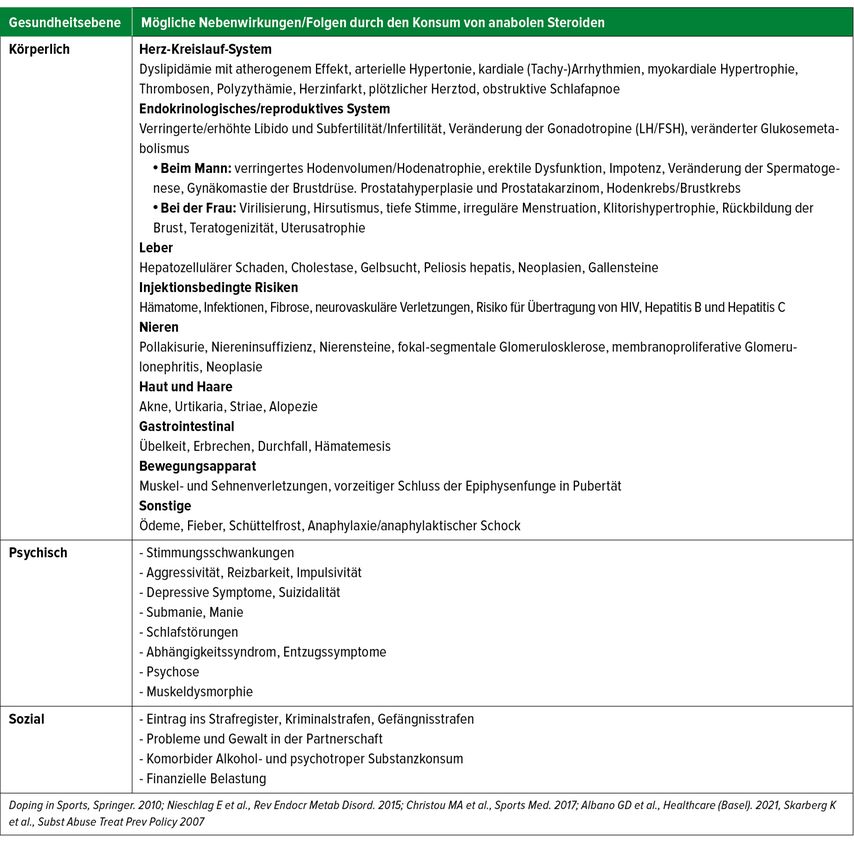

Nebenwirkungen und Komplikationen durch den regelmässigen Konsum von Anabolika, sowohl akute Nebenwirkungen als auch Langzeitfolgen, sind häufig und können gravierend sein – diese betreffen die körperliche, psychische und soziale Gesundheit der Betroffenen.

-

Die Entwicklung einer Abhängigkeit von anabolen Steroiden ist häufig – etwa eine von drei Personen, die mit dem Androgenkonsum beginnen, verfällt in einen chronischen Konsum bzw. in eine Abhängigkeit. Diese Substanzabhängigkeit erfüllt alle Kriterien einer Substanzkonsumstörung, dennoch ist diese Konsument:innengruppe suchtmedizinisch weitgehend nicht versorgt.

-

Um der wachsenden Gefahr für die individuelle und öffentliche Gesundheit zu entgegnen, braucht es dringend interdisziplinäre Strategien in der Prävention, Schadensminderung und Therapie. Aktuell liegt der Fokus auf der Regulierung und Strafverfolgung.

Der Konsum von Anabolika ist heutzutage eine beliebte Methode, um persönlichen Körperidealen bezüglich eines muskulösen Körperbildes oder sportlicher Leistungsziele nachzueifern.1 Der Begriff «Anabolika» steht für eine Gruppe von verschiedenen Substanzen, welche zu einer positiven Stickstoffbilanz führen, die Proteinbiosynthese fördern und somit das Muskelwachstum begünstigen.1,2 Dabei werden insbesondere Testosteron und seine synthetischen Derivate supraphysiologisch angewendet, um in Kombination mit Krafttraining die fettfreie Muskelmasse zu erhöhen sowie die Muskelkraft zu steigern.3–5

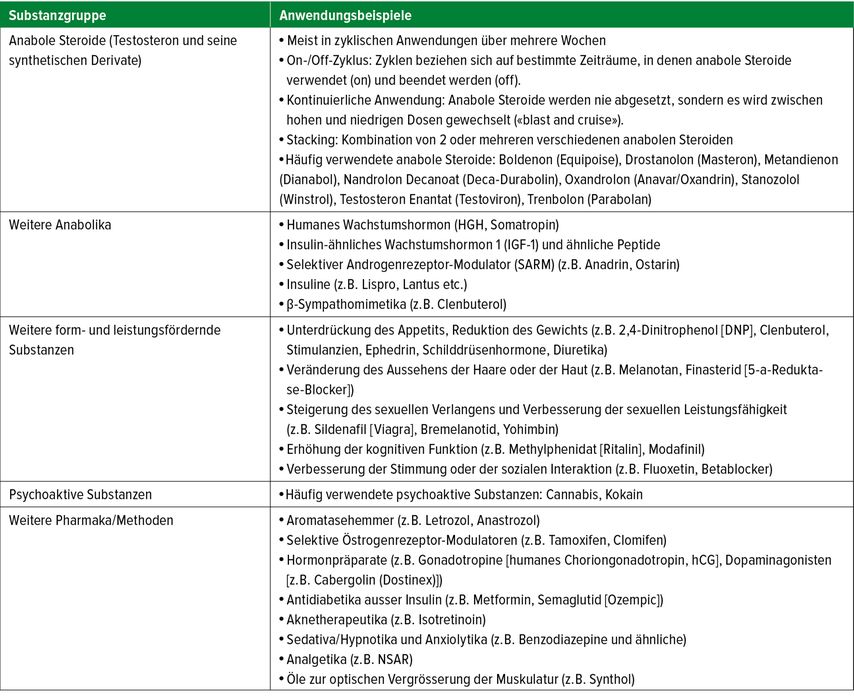

Anabolika gehören zu den sogenannten form- und leistungsfördernden Substanzen («image- and performance-enhancing drugs», IPEDs), welche weitere Substanzen beinhalten, die mit der Absicht zur pharmakologischen Leistungssteigerung und Veränderung des Körperbildes eingesetzt werden.6

Epidemiologie und Demografie

Der Konsum von Anabolika hat sich zu einer der jüngsten globalen Substanzkonsumstörungen des 21. Jahrhunderts entwickelt – insbesondere ausserhalb des Wettkampfsports in der Allgemeinbevölkerung.7 Die weltweite Lebenszeitprävalenz des Anabolikakonsums in der Allgemeinbevölkerung wird zwischen 1 und 5% geschätzt – mit grossen geografischen Unterschieden.8,9

Auch in der Schweiz scheint der Anabolikakonsum verbreitet zu sein – es werden geschätzt über 200000 Konsument:innen sein.10,11 In regulären Fitnessstudios wird der Konsum auf bis zu 30% der Nutzer:innen geschätzt.10,12 Die Popularität sowie die Prävalenz des Anabolikakonsums scheinen auch in den letzten Jahren erheblich zugenommen zu haben.1,13–15

Anabolikakonsument:innen sind typischerweise 20- bis 40-jährige heterosexuelle Männer, welche mehrheitlich Krafttraining ausserhalb des Wettkampfsports betreiben.1,5,7,8,16–18 Bestimmte Gruppen sind jedoch von besonderer epidemiologischer Bedeutung, namentlich sind es homosexuelle Männer, welche möglicherweise überproportional vom Konsum betroffen sind,19–23 aber auch Frauen (Lebenszeitprävalenz Frauen vs. Männer: 1,6% vs. 6,4%)8 sowie Jugendliche und junge Erwachsene, welche diese Substanzen auch verwenden.24 Der Anabolikakonsum ist ein soziokulturell übergreifendes Phänomen – alle sozialen Schichten sind betroffen.25

Konsumverhalten

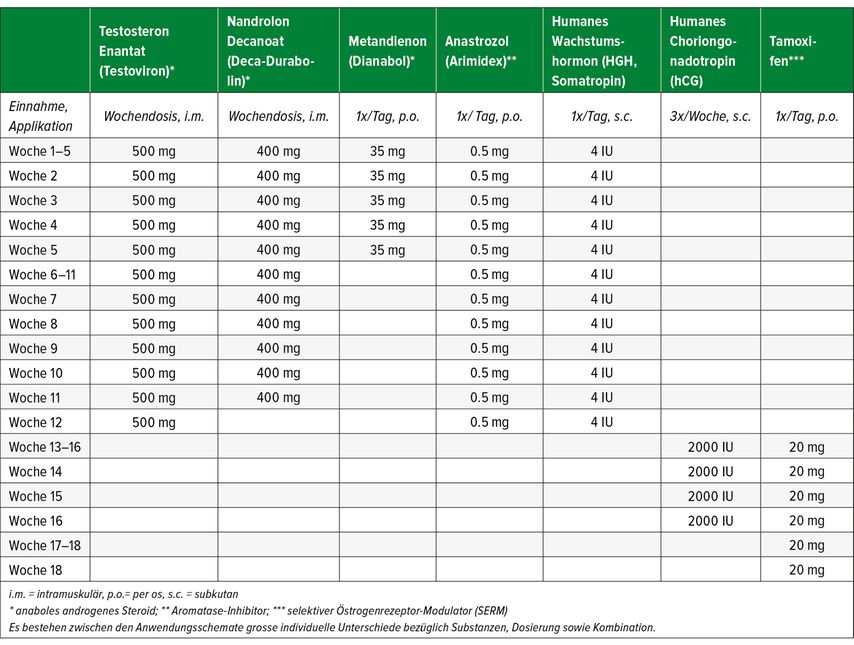

Die Konsummotive sind vielfältig – die Hauptmotive für die Verwendung von Anabolika sind jedoch häufig die Verbesserung des Aussehens, die Kraftzunahme, Steigerung des Selbstwertgefühls und Optimierung des Körperbildes, nebst vielen weiteren.17 Die Konsummuster sind sehr komplex – der Anabolikakonsum basiert auf nicht evidenzbasierten Konsumschemata mit grosser individueller Variation. Die Anwendung erfolgt meist zyklisch über mehrere Wochen.2 Diese Schemata verfolgen das Ziel, synergetische anabole Wirkungen zu erzielen, Nebenwirkungen durch den Konsum zu reduzieren sowie die körperliche und psychische Regeneration zu beschleunigen.2,9,24,26 Es gibt dabei grosse Unterschiede, welche Substanzen und Substanzklassen in welcher Dosierung sowie in welcher Kombination verwendet werden (Tab. 1). Eine spezifische Substanzkunde ist unabdingbar, diese überschreitet das Wissen aus Arzneimittelkompendien bei Weitem und beinhaltet zugelassene (bzw. ehemals zugelassene) Arzneimittel für den Humangebrauch, aber auch Substanzen aus der Tiermedizin und synthetische Forschungssubstanzen ohne klinische Testung und Zulassung. Zugelassene Medikamente werden meist «off-label», also nicht für die zugelassene Indikation angewendet. Die Anwendung von Anabolika findet im weit supraphysiologischen Bereich statt – die wöchentliche Testosteronäquivalenzdosis liegt bei bis zu 1000 mg, mit einer Bandbreite bis zu teilweise 5000 mg pro Woche.17 Die testikuläre Testosteronproduktion liegt im Vergleich dazu bei etwa 3–10 mg pro Tag.26 Diese Polypharmazie kann mit einem beträchtlichen Gesundheitsrisiko einhergehen, wobei nicht selten auch zusätzlich andere psychotrope Substanzen und viele weitere Medikamente zur Anwendung kommen.1,16,17,26

Prävention und Gesundheitsförderung

Primärprävention

Die betreffende Konsumentengruppe ist durch medizinisches Fachpersonal oft schwer zugänglich.2,17 Präventionsstrategien erreichen somit diese Konsumentengruppe oft nicht, sie sind aktuell jedoch auch rar. Primärpräventive Strategien müssen schon auf Jugendliche und junge Erwachsene abzielen, da häufig im Alter zwischen 16 und 20 mit Krafttraining begonnen wird und ab dann möglicherweise Kontakt zu Anabolika besteht. Spezialisierte Präventionsstrategien sind erforderlich. Weiter sollten Angebote für fokussierte Ernährungsberatungen und sportmedizinische Beratungen einfach zugänglich gemacht werden, wobei die oft extremen Körperideale der Konsumenten alleine mit diesen Methoden schwer bzw. nicht oder nicht im gewünschten Zeitraum erreicht werden können. Eine interdisziplinäre psychiatrische/psychotherapeutische Behandlung ursächlicher Krankheitsbilder, die einen Start des Konsums begünstigen oder deren Konsum aufrechterhalten, sollte frühzeitig angeboten werden (e.g. Körperdysmorphie, Traumata, ADHS, Abhängigkeitssyndrom). Häufig werden Informationen zum geplanten Konsum aus nichtmedizinischen Quellen bezogen.5,17,24,27 Dies führt zu einer einseitigen Aufklärung der Konsument:innen mit der Folge, dass diese oft falsch oder unzureichend informiert sind. Auch in der Schweiz haben Anabolikakonsument:innen oft unzureichende Kenntnisse über die schädlichen Auswirkungen dieser Substanzen und die gesetzlichen Grundlagen.11 Eine umfassende Beratung und Aufklärung auch durch medizinische Kanäle sind dringend indiziert angesichts der Schwere der körperlichen und psychischen Nebenwirkungen. Oftmals besteht jedoch ein grosses Misstrauen von Anabolikakonsument:innen gegenüber Ärzt:innen und Gesundheitsinstitutionen.5,6

Suchtprävention

Entgegen der aktuellen Diagnose für den schädlichen Konsum von Anabolika (ICD-10-F55.5: schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Steroide und Hormone) ist eine Abhängigkeitsentwicklung bei diesen Substanzen häufig: Etwa eine von drei (34,4%) Personen, die mit dem Androgenkonsum beginnen, verfällt in einen chronischen Konsum bzw. in eine Abhängigkeit.28 Weiter kann das Absetzen von anabolen Steroiden nach einer längeren Anwendungsperiode mit ausgeprägten Absetzphänomenen und einem Entzug einhergehen, weshalb Absetzversuche oftmals scheitern.17,28 Die Substanzabhängigkeit erfüllt insbesondere alle Kriterien einer Substanzkonsumstörung, dennoch ist diese Konsumentengruppe suchtmedizinisch unterversorgt.7,10 Der Androgenkonsum und die Abhängigkeit sollten als wichtiges Problem der öffentlichen Gesundheit betrachtet werden, gezielte Gesundheitsinterventionen sind dringlich indiziert. Die etablierte Schweizer Suchtpolitik zielt darauf ab, den Substanzkonsum und seine negativen Konsequenzen für die Konsument:innen und die Gesellschaft zu reduzieren, dies mit einem Vier-Säulen-Modell, welches gesetzlich verankert ist, bestehend aus Prävention, Schadensminderung, Therapie und Repression. Leider wird diese etablierte Strategie für Anabolika noch nicht umgesetzt – Präventions- und Schadensminderungsstrategien sowie therapeutische Programme sind in der Schweiz rar. Strategien für Menschen, die den Konsum nicht beenden können oder wollen, werden benötigt, um die negativen Auswirkungen auf die individuelle und öffentliche Gesundheit zu reduzieren. Verschiedene Aspekte des Anabolikakonsums sind suchtmedizinisch hochrelevant, etwa das Abhängigkeitssyndrom, gefälschte Schwarzmarktpräparate, der komorbide Konsum psychotroper Substanzen und die damit verbundenen Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Injektionspraktiken und Sexualverhalten in Bezug auf Infektionen und durch Blut übertragbare Viren.29,30

Tab. 2: Konsumverhalten für Anabolika mit einigen Beispielen häufiger Polypharmazie von Konsument:innen

Gesundheitswesen

Die Nebenwirkungen durch den regelmässigen Konsum von Anabolika können sehr komplex, vielseitig und gravierend sein und betreffen alle Bereiche der Gesundheit – körperlich, psychisch und sozial. Die meisten Konsument:innen haben Nebenwirkungen und Komplikationen durch den Konsum – aber nur eine Minderheit begibt sich in medizinische Behandlung.31–33 Medizinische Versorgungsangebote sind bisweilen rar. Die etablierten Massnahmen der Schadensminderung und die sehr gut funktionierenden integrierten Versorgungsansätze der Suchtmedizin sollten diesen Konsument:innen dringend zugänglich gemacht werden. Menschen mit Anabolikakonsum sind im regulären Gesundheitswesen zahlreichen Stigmatisierungen ausgesetzt und die meisten Ärzt:innen haben nicht viel Erfahrung mit diesem Konsum, was zu einer grossen Lücke in der medizinischen Versorgung der Konsument:innen führt.2,10,27,34

Gesundheitsrecht und -politik

Die ärztliche Betreuung von Sporttreibenden unterliegt strengen rechtlichen Auflagen, was eine ganzheitliche Betreuung durch Ärzt:innen strafrechtlich aktuell limitiert.35 Die Grundlagen der ärztlichen Betreuung, die berufsethischen Regeln, denen Sportler unterliegen, und das strafrechtliche Dopingverbot sind in der Standesordnung der FMH (StaO) und dem zugehörigen Anhang 5 sowie im Sportförderungsgesetz (SpoFöG) verankert.

Diese Gesetze unterscheiden nicht zwischen der ärztlichen Beratung und Betreuung von «Sporttreibenden im Allgemeinen», welche keinen Wettkampfsport betreiben (z.B. im Fitnessstudio), und der sportmedizinischen Tätigkeit von Ärzt:innen bei der Beratung und Betreuung von lizenzierten Athlet:innen im reglementierten Wettkampfsport. Ärzte sind bei der Versorgung dieser Patient:innen mit einer Rechtsunsicherheit konfrontiert, insbesondere wenn es um schadensmindernde Massnahmen geht. In Anbetracht der zunehmenden Anzahl von Konsument:innen und des wachsenden Risikos für die öffentliche Gesundheit versagt die rechtliche Grundlage nicht nur dabei, den Konsum einzudämmen, sondern verhindert auch effektiv eine notwendige medizinische Versorgung der Patient:innen.11 Auch auf politischer Ebene gibt es ein weiteres Bestreben zur Repression und Einschränkung des Konsums bzw. der Konsument:innen. Eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist für die angemessene Betreuung von Freizeitsportler:innen mit problematischem Anabolikakonsum unabdingbar – rechtlich muss eine klare Differenzierung der Betreuung von Patient:innen bezüglich «Dopingzwecken» und zu «Zwecken der Suchtbekämpfung» respektive zwischen Menschen mit Anabolikakonsum mit oder ohne Wettkampfsport gemacht werden.

Anabolikakonsum und Umwelt

Steroidhormone sind wichtige natürliche Hormone bei allen Wirbeltieren. In Anbetracht der wachsenden Anzahl von Konsument:innen müssen diese Substanzen auch als Umweltschadstoff in Betracht gezogen werden: Sie können die Fortpflanzung von Fischbeständen und Amphibien stark beeinträchtigen.36 Ein weiteres Monitoring ist nötig. Eine etablierte Möglichkeit zur systematischen Erfassung und epidemiologischen Datenerhebung ist die abwasserbasierte Analyse («waste-water-based epidemiology», WBE). Diese Methode hat das Potenzial, als ergänzende Überwachungsmethode für Anabolika zum Einsatz zu kommen.37,38 Die durch WBE gewonnenen Informationen könnten dazu genutzt werden, Gesundheitsbehörden bei der Entwicklung gezielter Präventions- und Aufklärungsprogramme zu unterstützen.

Literatur:

1 Mullen C et al.: Anabolic androgenic steroid abuse in the United Kingdom: An update. Br J Pharmacol 2020; 177(10): 2180-98 2 Bonnecaze AK et al.: Harm reduction in male patients actively using anabolic androgenic steroids (AAS) and performance-enhancing drugs (PEDs): a review. J Gen Intern Med 2021; 36(7): 2055-64 3 Bhasin S et al.: The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. N Engl J Med 1996; 335(1): 1-7 4 Storer TW et al.: Testosterone dose-dependently increases maximal voluntary strength and leg power, but does not affect fatigability or specific tension. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(4): 1478-85 5 Rahnema CD et al.: Anabolic steroid-induced hypogonadism: diagnosis and treatment. Fertil Steril 2014; 101(5): 1271-9 6 Bates G et al.: Treatments for people who use anabolic androgenic steroids: a scoping review. Harm Reduct J 2019; 16(1): 75 7 Kanayama G, Pope HG: History and epidemiology of anabolic androgens in athletes and non-athletes. Mol Cell Endocrinol 2018; 464: 4-13 8 Sagoe D et al.: The global epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and meta-regression analysis. Ann Epidemiol 2014; 24(5): 383-98 9 Anawalt BD: Diagnosis and management of anabolic androgenic steroid use. J Clin Endocrinol Metab 2019; 104(7): 2490-500 10 Iff S et al.: «Image and performance enhancing drugs» im Freizeitsport. Swiss Medical Forum 2021; 21: 843-7 11 Kruijver M et al.: Evidence of use and users of image- and performance-enhancing drugs in sports in Switzerland: a scoping literature review and implications for Swiss drug policy. Swiss Med Wkly 2023; 153: 40080 12 Althobiti SD et al.: Prevalence, attitude, knowledge, and practice of anabolic androgenic steroid (AAS) Use among gym participants. Mater Sociomed 2018; 30(1): 49-52 13 Weber C et al.: Qualitative and semiquantitative analysis of doping products seized at the Swiss border. Subst Use Misuse 2017; 52(6): 742-53 14 da Justa Neves DB et al.: Incidence of anabolic steroid counterfeiting in Brazil. Forensic Sci Int 2013; 228(1-3): e81-3 15 Seitz NN et al.: Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2018. Tabellenband: Medikamenteneinnahme und Hinweise auf Konsumabhängigkeit und -missbrauch nach Geschlecht und Alter im Jahr 2018. München: IFT Institut für Therapieforschung 2021 16 Bates G et al.: Image and performance enhancing drugs. 2015 Survey Results. In: Mcveigh J, editor; 2016 17 Bonnecaze AK et al.: Characteristics and attitudes of men using anabolic androgenic steroids (AAS): A survey of 2385 men. Am J Mens Health. 2020; 14(6): 1557988320966536 18 McBride JA et al.: The availability and acquisition of illicit anabolic androgenic steroids and testosterone preparations on the internet. Am J Mens Health 2018; 12(5): 1352-7 19 Griffiths S et al.: Anabolic steroid use among gay and bisexual men living in Australia and New Zealand: Associations with demographics, body dissatisfaction, eating disorder psychopathology, and quality of life. Drug Alcohol Depend 2017; 181: 170-6 20 Ip EJ et al.: The CASTRO study: Unsafe sexual behaviors and illicit drug use among gay and bisexual men who use anabolic steroids. Am J Addict 2019; 28(2): 101-10 21 Bolding G et al.: Use of anabolic steroids and associated health risks among gay men attending London gyms. Addiction 2002; 97(2): 195-203 22 Ip EJ et al.: Polypharmacy, infectious diseases, sexual behavior, and psychophysical health among anabolic steroid-using homosexual and heterosexual gym patrons in San Francisco‘s Castro district. Subst Use Misuse 2017; 52(7): 959-68 23 Blashill AJ et al.: Body image disturbance and health behaviors among sexual minority men living with HIV. Health Psychol 2014; 33(7): 677-80 24 Ritsch M, Musshoff F et al.: [Dangers and risks of black market anabolic steroid abuse in sports --gas chromatography-mass spectrometry analyses]. Sportverletz Sportschaden 2000; 14(1): 1-11 25 Korkia P, Stimson GV: Indications of prevalence, practice and effects of anabolic steroid use in Great Britain. Int J Sports Med 1997; 18(7): 557-62 26 Solimini R et al.: Hepatotoxicity associated with illicit use of anabolic androgenic steroids in doping. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2017; 21(1 Suppl): 7-16 27 Harvey O et al.: Support for people who use anabolic androgenic steroids: A systematic scoping review into what they want and what they access. BMC Public Health 2019; 19(1): 1024 28 Skauen JE et al.: Prevalence and correlates of androgen dependence: a meta-analysis, meta-regression analysis and qualitative synthesis. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2023; doi: 10.1097/MED.0000000000000822. Online ahead of print 29 Magnolini R, Bruggmann P: The role of image- and performance-enhancing drugs in addiction medicine. Suchtmed 2022; 24(5): 265-268 30 Magnolini R et al.: Fake anabolic androgenic steroids on the black market - a systematic review and meta-analysis on qualitative and quantitative analytical results found within the literature. BMC Public Health 2022; 22(1): 1371 31 Ip EJ etb al.: The Anabolic 500 survey: characteristics of male users versus nonusers of anabolic-androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy 2011; 31(8): 757-66 32 Smit DL, de Ronde W: Outpatient clinic for users of anabolic androgenic steroids: an overview. Neth J Med 2018; 76(4): 167 33 Amaral JMX et al.: Prevalence of anabolic steroid users seeking support from physicians: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2022; 12(7): e056445 34 Iff S et al.: [IPED Use in Recreational Sports]. Praxis (Bern 1994) 2022; 111(6): 345-9 35 Diethelm D et al.: The criminal liability of health care professionals treating anabolic steroid users under the SpoPA. Sports Psychiatry [Internet]. 2022; 1(4): 157-66 36 Ojoghoro JO et al.: Steroid hormones in the aquatic environment. Sci Total Environ 2021; 792: 148306 37 Shimko KM et al.: Performance- and image-enhancing drug use in the community: use prevalence, user demographics and the potential role of wastewater-based epidemiology. J Hazard Mater 2021; 419: 126340 38 Causanilles A et al.: Wastewater-based tracing of doping use by the general population and amateur athletes. Anal Bioanal Chem 2018; 410(6): 1793-803

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Neuropsychologische Profile des Autismus im Erwachsenenalter: Kriterien im Hinblick auf gutachterliche Verfahren

«Hochfunktionale» Autist:innen wie Asperger-Autist:innen können trotz ihres Leidensdrucks ein unauffälliges Dasein führen. Dies kann sich sowohl in unauffälligen neuropsychologischen ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...