Transition von Jugendlichen mit Asthma

Bericht: Dr. Corina Ringsell

Redaktorin

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Etwa 85% der Patient:innen mit angeborenen Erkrankungen oder Krankheiten, die im Kindesalter auftreten, werden erwachsen. Das heisst, dass auch ihre medizinischen Bedürfnisse sich weiterentwickeln, was einen möglichst reibungslosen Übergang von der Kinder- zur Erwachsenenmedizin erfordert. Dies war Thema des Vortrags von Dr. med. Isabelle Rochat, Kinderpneumologin am Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Lausanne.

Keypoints

-

Eine ungeplante Transition kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden jugendlicher Patient:innen haben.

-

Je nach Krankheit muss das Programm individuell angepasst werden, vor allem bei Asthma.

-

Ärzt:innen müssen strukturiert, aber auch flexibel sein und immer die Patient:innen im Blick behalten.

Die Transition ist der gezielte, geplante Übergang von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit chronischen Krankheiten von einem kindzentrierten zu einem erwachsenenorientierten Gesundheitssystem. In dieser Zeit sind nicht nur die medizinischen Bedürfnisse zu berücksichtigen, sondern auch das schulische und psychosoziale Wohlbefinden.1

Herausforderungen der Transitionsphase

Die Transition sei eine Zeit mit Risiken und Chancen, sagte Rochat. Das Worst-Case-Szenario sei ein unvorbereiter Übergang mit minimaler Planung in letzter Minute, schlechter Kommunikation und mangelnder Koordination zwischen den medizinischen Teams und den Betroffenen.2

Aus pädiatrischer Sicht gebe es manchmal Schwierigkeiten, Erwachsenenärzt:innen zu empfehlen, weil Kinderärzt:innen befürchteten, dass diese mit pädiatrischen Krankheiten nicht so vertraut seien, so Rochat. Viele Pädiater:innen verspürten auch ein Unbehagen, der Unabhängigkeit von Jugendlichen zu vertrauen. Was die Erwachsenenärzt:innen betreffe, fehle es manchmal an Erfahrung mit den meist seltenen, oft komplexen chronischen Krankheiten, die in der Kindheit beginnen. Aus der Sicht der Jugendlichen sei es ein massiver Einschnitt, da sie viele Jahre von ihrem pädiatrischen Team betreut wurden und nun die vertrauten Personen verlassen müssten. Sie seien gezwungen, jemanden Neuen kennenzulernen und Vertrauen zu entwickeln. Ausserdem könnten sie glauben, dass ihre Krankheit fortschreite und sie mehr Komplikationen hätten oder vielleicht dem Tod entgegengingen, erklärte Rochat.2

In dieser Zeit der mangelnden Kontinuität gehe oft die regelmässige Nachsorge verloren und die Patient:innen seien unzufrieden. So habe sich beispielsweise bei Diabetes gezeigt, dass die Transition mit einer Verschlechterung der Blutzuckerkontrolle, vermehrten Komplikationen, häufigeren Krankenhausaufenthalten oder sogar einer erhöhten Sterblichkeit verbunden sei.3 Bei entzündlichen Darmerkrankungen komme es zu mehr Komplikationen oder häufigeren Rückfällen.4 Ähnlich problematisch sei die Transition unter anderem auch bei zystischer Fibrose, angeborenen Herzfehlern oder HIV.

Für eine erfolgreiche Transition sei es daher nötig, die guten Ergebnisse zu erhalten und zu überwachen, betonte die Ärztin. Geeignete Instrumente dazu seien Marker wie der FEV1-Wert bei Atemwegskrankheiten, der HbA1c-Wert bei Diabetes etc. Weitere Hinweise lieferten Daten zur Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, zum Beispiel die Zahl der Notfallaufnahmen und ärztlichen Konsultationen. Allerdings gebe es keine universelle klinisch relevante Definition für eine erfolgreiche Transition, erklärte Rochat. Bekannt sei, dass Patient:innen nicht in die Erwachsenenmedizin wechseln sollten, wenn sie sich in einer Krise befänden oder die Situation instabil sei. Höheres Alter und weibliches Geschlecht seien in der Regel mit einer höheren Transitionsbereitschaft verbunden, ebenso stärkere Selbstwirksamkeit und mehr Wissen über die Krankheit, während die ethnische Zugehörigkeit keinen Einfluss habe. Eine übermässige Einmischung der Eltern wirke sich dagegen negativ auf die Transitionsbereitschaft aus, sagte sie.5

Pubertät – eine Zeit des Übergangs

Die Pubertät ist auch bei Gesunden eine Zeit des Übergangs – zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, zwischen Schule und Arbeit, zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Sie beginnt im Alter von etwa 10 bis 14 Jahren und dauert bis ungefähr 24 Jahre, weil sich das Gehirn bis dahin entwickelt. Pubertät bedeutet auch, Entscheidungen treffen zu können, aber dennoch Schutz zu benötigen.6 Das Gehirn der Jugendlichen befindet sich in einem Entwicklungsprozess. Reaktionszeit, Antizipation und Planung reifen. Doch die Reifung ist asynchron: Vor allem der frontale Teil reift langsamer, was zu Schwierigkeiten beim Umgang mit Emotionen sowie zu rücksichtslosem und risikoreichem Verhalten führt. Dies kann auch Probleme im medizinischen Bereich verursachen.7

Die adoleszenzgerechte Betreuung

Rochat betonte, dass Ärzt:innen, die Jugendliche und junge Erwachsene behandeln, Raum für jugendgerechte Beratung schaffen sollten. Und dafür müssten sie diese ab einem Alter von etwa 13 Jahren alleine, ohne Eltern, sehen, um ohne deren Kontrolle zu diskutieren. Das bedeute nicht, dass die Eltern ausgeschlossen seien, sie würden nur etwas später hinzugezogen, sagte sie. Ausserdem brauche man Zeit – auch für einfache Gespräche, zum Beispiel, welches Buch die Patient:innen zuletzt gelesen hätten oder welcher Film ihnen gefallen habe. Wichtig sei es, auf die Vertraulichkeit einzugehen, damit die Jugendlichen wüssten, dass die Ärzt:innen nicht die Spione der Eltern seien.8,9 Eine gute Möglichkeit, ein Gespräch zu führen und diese psychologischen oder psychosozialen Themen anzusprechen, sei das HEEADSSS-Gesprächstool, bei dem man entweder alle Punkte durchgehen könne oder ein, zwei auswähle. Beispiel: «Erzählen Sie mir von Ihrer Situation bei der Arbeit oder in der Schule. Was ist Ihr nächster Schritt, wie war Ihre letzte Prüfung? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich im Spiegel betrachten? Was sehen Sie, was möchten Sie tun?»9

Um den Übergang zu verbessern, stehen Programme zur Verfügung, die einerseits krankheitsspezifisch sind, unter anderem für Diabetes oder zystische Fibrose, andererseits gibt es allgemeine Programme. Für Asthma im Kindesalter gibt es viele Programme, aber für Asthma im Jugendalter ist die Literatur weniger umfangreich.10 Es gebe zwar keinen Konsens, was ein gutes Transitionsprogramm beinhalten sollte, doch einige Kernelemente sollten in einem multidisziplinären Team angegangen werden, betonte Rochat. Dazu zählen:11

-

Entwicklung eines Leitbilds für die Transition, das mit den Jugendlichen, ihren Familien und dem medizinischen Personal geteilt wird

-

Benennung eines Transitionskoordinators/einer Transitionskoordinatorin (Pflegeperson, Pädagog:in, Fachärzt:in für Jugendmedizin etc.)

-

Treffen mit dem Erwachsenenteam – Besuch der Erwachsenenklinik

-

Persönliche Akte, medizinische Zusammenfassung und Notfallplan

-

Bereitstellung nichtmedizinischer Unterstützung (Bildung, Beschäftigung, soziale Integration)

Brauchen alle Jugendlichen mit Asthma ein Transitionsprogramm?

Asthma sei so häufig, dass die Frage gestellt werden müsse, ob alle ein Transitionsprogramm durchlaufen sollten, sagte die Ärztin. Ihre Antwort: «Wahrscheinlich nicht.» Ihrer Ansicht nach brauchen vor allem Patient:innen, die sich gemäss GINA-Leitlinie in Stufe 4 oder 5 befinden, die stationär aufgenommen werden oder orale Steroide benötigen, ein gutes Transitionsprogramm und Aufklärung.

Ein wichtiger Aspekt sei, das Problem des Rauchens bei Jugendlichen anzugehen. Laut der Gesundheitsverhaltensstudie von 2019 haben 35% der 15-jährigen Knaben und 30% der 15-jährigen Mädchen mindestens einmal in ihrem Leben geraucht und jeweils 15% in den 30 Tagen vor der Befragung. Ausserdem nutzten 21% der Mädchen und 18% der Knaben in diesem Zeitraum E-Zigaretten oder ähnliche Produkte.13 Rochat wies darauf hin, dass am CHUV inzwischen Programme eingeführt wurden, die speziell auf Jugendliche zugeschnitten sind – entweder als Einzelgespräche mit einer Fachperson oder als Asthma-Schulung in der Gruppe mit gleichaltrigen Patient:innen.14,15

Rochats Fazit: Eine gute Transition ist eine Win-win-Situation für die Patient:innen und ihre Familien, aber auch für die Ärzt:innen, die an beiden Enden derselben Krankheit arbeiten.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 15. bis 16. Mai 2025, Genf

Literatur:

1 Blum RW et al.: J Adolesc Health 1993; 14: 570-6 2 Viner R: Arch Dis Child 1999; 81: 271-5 3 Helgeson VS et al.: Diabet Med 2013; 30: 610-5 4 de Silva PS, Fishman LN: Inflamm Bowel Dis 2014; 20: 1458-64 5 Varty M, Popejoy LL: West J Nurs Res 2020; 42: 554-66 6 Sawyer SM et al.: Lancet Child Adolesc Health 2018; 2: 223-8 7 Casey BJ et al.: Ann N Y Acad Sci 2008; 1124: 111-26 8 Srof B et al.: J Pediatr Health Care 2012; 26: 418-26 9 Doukrou M, Segal TY: Arch Dis Child Educ Pract Ed 2018; 103: 15-9 10 Srof B et al.: J Pediatr Health Care 2012; 26: 418-26 11 NICE Guideline: www.nice.org.uk/guidance/qs140/chapter/Quality-statement-2-Coordinated-transition-plan 12 GINA Report 2024 ( https://ginasthma.org/2024-report ) 13 www.at-schweiz.ch/en/knowledge/data-figures/consumption-of-tobacco-among-young-people/tobacco-use-among-young-people 14 www.chuv.ch/ecole-asthme 15 www.chuv.ch/fr/disa/disa-home

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

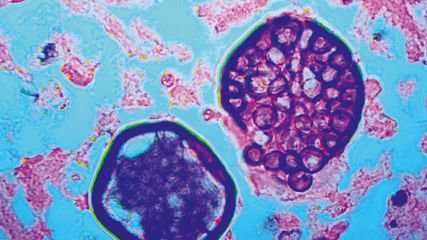

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...