Biologika in der Asthmatherapie

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Redaktorin

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Was ist zu beachten bei der Biologikatherapie für Menschen mit Asthma? Wann sollte sie sinnvollerweise begonnen werden und wie lange sollte sie fortgesetzt werden? Prof. Dr. med. Christian Clarenbach, Leitender Arzt, Klinik für Pneumologie, Universitätsspital Zürich, gab einen Überblick über die Entwicklung der vergangenen Jahre.

Alle derzeit erhältlichen Biologika hätten gezeigt, dass sie die benötigte Kortikosteroiddosis reduzieren können, sagte Clarenbach. Viele Patient:innen kämen sogar ganz ohne Steroide aus. «Wir betrachten Asthma präventiv, wir verwenden aufgrund neuer Konzepte nicht mehr so viele Notfallmedikamente und wir haben eine individuellere Behandlung. Und wir haben keine Angst mehr vor Sicherheitsproblemen», erklärte er. Besonders bei den neuen Biologika würden selten Nebenwirkungen beobachtet. Früher seien dagegen viele Phasen mit Steroidgaben oder kontinuierliche Steroidtherapien nötig gewesen.

Wann Biologikatherapie beginnen?

Eine Voraussetzung für die Verschreibung eines Biologikums ist neben der gesicherten Diagnose «schweres Asthma» eine Endo- und Phänotypisierung. Typ-2-Asthma, das etwa 50 bis 60% der Fälle ausmacht, wird von zahlreichen Entzündungsmediatoren unterhalten, unter anderem verschiedenen Interleukinen (IL) und TNF-α. Diese bieten Angriffspunkte für die Biologika, zum Beispiel Anti-IL-5 (Mepolizumab, Reslizumab), Anti-IL-4/IL-13 (Dupilumab), Anti-IL-33. Ein erst kürzlich in der Schweiz zugelassenes Molekül, Tezepelumab, ist gegen das Zytokin TSLP («thymic stromal lymphopoietin») gerichtet und wirkt insgesamt in der Typ-2-Entzündungskaskade.2

Ein weiteres Kriterium ist das Vorliegen einer Eosinophilie. Diese ist auch ein Risikofaktor für die Abnahme der Lungenfunktion und das vermehrte Auftreten von Exazerbationen.3,4 Diese führten zu einer weiteren Verschlechterung der Lungenfunktion und beeinträchtigten zudem die Lebensqualität der Betroffenen, betonte Clarenbach.4 Daher sei es wichtig, die Anzahl der Exazerbationen zu verringern. Ob es auch umgekehrt funktioniere und die Lungenfunktion sich unter einer Biologikatherapie stabilisiere oder sogar verbessere, wenn die Eosinophilie bekämpft und Exazerbationen verringert werden, wisse man noch nicht, sagte er. Dazu fehlten die Langzeitdaten.

Ein anderer Grund, Biologika zu erwägen, sei es, wenn die inhalative Therapie an ihre Grenzen stosse und man mit diesen Medikamenten nicht mehr erreichen könne, so Clarenbach. Man müsse aber beurteilen, ob ein Medikament bei einer bestimmten Person wirksam sein wird. In einer Übersichtsarbeit wurden alle aktuellen Studien zu Asthma-Biologika seit 2022 zusammengefasst. Dabei wurden im strengsten Ansatz für eine klinische Remission die Symptomlast und die Lungenfunktion erfasst sowie, ob orale Kortikosteroide nötig waren und Exazerbationen auftraten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Gesamtwirksamkeit im Median bei nur 30% liegt. Bei einem weniger strengen Ansatz mit drei Komponenten (ohne Lungenfunktion) stieg die Rate auf rund 40%.5 Man müsse also diejenigen suchen, die von den Biologika profitieren, und bei Nicht-Respondern auf die Kosten achten, erklärte Clarenbach. In diesem Fall sollte das Medikament auch nach einer gewissen Zeit abgesetzt werden. «Wenn Sie die Kosteneffizienz betrachten, dann müssen Sie nach Studien ausserhalb der Industrie suchen», betonte er.

Oft zu früh auf Biologika umgestellt

Clarenbach zeigte eine Studie, in der untersucht wurde, auf welcher Therapiestufe gemäss den GINA-Empfehlungen die Patient:innen in den zwölf Monaten vor der Umstellung auf ein Biologikum gewesen waren. Ausgewertet wurden die Daten von mehr als 500 Patient:innen. Rund ein Drittel davon war vor der Umstellung auf GINA-Stufe 2 oder 3 gewesen.6 Dabei gelten erst die Stufen 4 und 5 als Zeitpunkt, um über ein Biologikum nachzudenken.7 Die Autor:innen kamen zu dem Schluss, dass einige Patient:innen wahrscheinlich zu früh auf eine Biologikatherapie umgestellt wurden und manche sich vermutlich mit einer höheren Dosis an inhalativen Steroiden verbessert hätten.6 «Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass, wenn jemand aus dieser Gruppe auf ein Biologikum umgestellt wird, dieses wahrscheinlich als nicht so wirksam empfunden wird wie bei jemandem, der an schwerem Asthma leidet», betonte Clarenbach.

Komorbiditäten behandeln

Komorbiditäten können einen grossen Einfluss auf das Asthma haben. So sei beispielsweise die Adipositas ein wichtiger Faktor, den man angehen müsse, so Clarenbach. Aus der Adipositaschirurgie wisse man, dass bei Menschen mit schwerem Asthma dieses besser wird, wenn sie zum Beispiel 30 Kilogramm Körpergewicht verlieren. Man müsse nun abwarten, wie sich die neuen Medikamente zur Gewichtsreduktion auf übergewichtige Menschen mit Asthma auswirken, sagte er.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 15. bis 16. Mai 2025, Genf

Literatur:

1 Lommatzsch M et al.: Lancet 2022; 399: 1664-8 2 Striz I et al.: Clin Sci 2023; 137: 727-53 3 Çolak Y et al.: Thorax 2024; 79: 349-58 4 Soremekun S et al.: Thorax 2023; 78: 643-52 5 Shackleford A et al.: Lancet Respir Med 2025; 13: 23-34 6 Bender B et al.: J Allergy Clin Immunol Pract 2022; 10: 2941-8 7 https://ginasthma.org/2025-gina-strategy-report

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

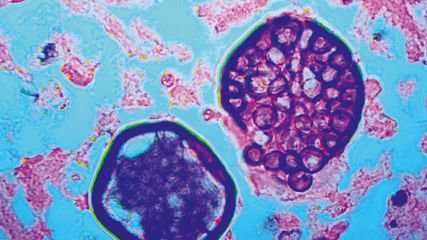

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...