Therapieansprechen beurteilen, aber wie?

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Redaktorin

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Wie wird das Ansprechen auf die Behandlung bewertet, um zu entscheiden, ob die Patient:innen gut eingestellt sind? Diesen Fragen widmete sich Prof. Dr. med. Jörg D. Leuppi, PhD, Chief Medical Officer (CMO) und Leiter des Universitären Instituts für Innere Medizin, Kantonsspital Baselland, in seinem Vortrag.

Ein Ziel der modernen Asthmatherapie ist eine langfristige Symptomkontrolle. Das bedeutet, dass nur wenige oder gar keine Symptome auftreten und die Betroffenen in ihrem alltäglichen Leben nicht von der Krankheit beeinträchtigt werden.1 Ein anderes Ziel ist es, die langfristigen Risiken zu reduzieren, Exazerbationen zu vermeiden und die Lungenfunktion zu erhalten oder zu verbessern. Dies sollte möglichst ohne die systemische Therapie mit oralen Kortikosteroiden und ohne unerwünschte Wirkungen der Asthmamedikamente erreicht werden.1 Es genügt daher nicht, nur auf die Symptome zu achten, denn auch Patient:innen mit geringen Symptomen können schwere Exazerbationen erleiden, zum Beispiel durch Trigger wie Allergene oder Viren.1

Kriterien der Asthmakontrolle

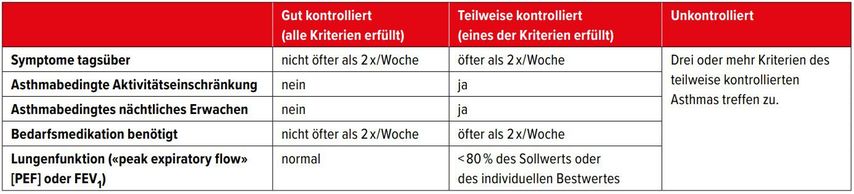

Die Leitlinie der Global Initiative for Asthma (GINA) beurteilt die Asthmakontrolle anhand von Symptomen tagsüber und in der Nacht, Aktivitätseinschränkungen und der Verwendung von Bedarfsmedikamenten (Tab.1).1

Tab. 1: Niveau der Asthmasymptomkontrolle (modifiziert nach Global Initiative for Asthma: www.ginasthma.org )1

Ausserdem steht mit dem Asthma-Kontrolltest (ACT) ein standardisierter Fragebogen zur Verfügung, der die gleichen Kriterien abfragt und pro Antwort bis zu 5 Punkte vergibt. Bei einer Summe von 25 Punkten ist das Asthma gut kontrolliert. Liegt die Punktzahl zwischen 24 und 20, ist es kontrolliert. Bei Ergebnissen von 19 Punkten oder darunter ist die Situation unkontrolliert.2

David Miedinger und Kollegen veröffentlichten 2011 eine Studie, welche die Korrelation zwischen dem GINA-Fragebogen und dem ACT untersucht hatte. Sie konnten zeigen, dass bei der GINA-Bewertung, die von Allgemeinärzt:innen vorgenommen wird, rund 27% der Patient:innen ein kontrolliertes Asthma hatten. Wurde der ACT, der von den Betroffenen beantwortet wird, eingesetzt, so hatten etwa 11,5% ein kontrolliertes Asthma. Insgesamt stimmten 65% der Ergebnisse der beiden Tests überein, 35% nicht. Bei etwa 85% der nicht übereinstimmenden Ergebnisse unterschätzte der ACT die Kontrolle nach der GINA-Klassifikation.3

Eine grosse US-Studie mit mehr als 1000 Personen mit schwerem Asthma untersuchte, wie stark die Bewertungen der Asthmakontrolle von Patient:innen und ihren Ärzt:innen übereinstimmen. Zu Beginn füllten die Patient:innen den ACT aus und die Ärzt:innen gaben ihre Beurteilung zur Asthmakontrolle bei ihren Patient:innen ab. Nach dem ACT hatten 67% der Betroffenen ein unkontrolliertes Asthma, laut der ärztlichen Bewertung was dies nur bei 44% der Fall. Von den Patient:innen, deren Asthma die Behandelnden als unkontrolliert eingestuft hatten, wurde dies bei 85% im ACT bestätigt, während dies bei den als kontrolliert eingestuften Patient:innen nur in 46% der Fälle durch den ACT bestätigt wurde.4 Grundsätzlich berichteten die Patient:innen eher von einer Verbesserung durch die Therapie als die Behandelnden. So gaben die Ärzt:innen für 71% der Patient:innen eine Verbesserung des Asthmas an und für 29% keine Verbesserung oder eine Verschlimmerung. Dagegen berichteten 90% der Patient:innen von einer Verbesserung ihrer Krankheit und nur 10% sahen keinen Effekt oder eine Verschlimmerung. Füllten die Patient:innen jedoch den ACT aus, dann ergab sich ein anderes, nicht so positives Bild.4

Exazerbationen verhindern, Lungenfunktion verbessern

Wichtig ist auch, die Patient:innen nach Exazerbationen zu fragen. Ein Hinweis darauf ist die Einnahme oraler Steroide, ein weiterer, ob in der hausärztlichen Praxis wegen Atembeschwerden Antibiotika verschrieben wurden. Das Ziel ist, Exazerbationen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden und so auch den Gebrauch von Steroiden zu senken oder sie abzusetzen.1

In diesem Zusammenhang sind eventuelle Komorbiditäten zu berücksichtigen und zu behandeln. Patient:innen mit schwerem, schlecht kontrollierbarem Asthma haben oft Begleitkrankheiten (siehe unten), die mit steigendem Alter meist zunehmen.5

Häufige Komorbiditäten bei schwerem Asthma

Rhinosinusitis/Nasenpolypen

Psychologische Faktoren: Persönlichkeitsmerkmale, Symptomwahrnehmung, Angst, Depression

Dysfunktion der Stimmbänder

Adipositas

Rauchen

Obstruktive Schlafapnoe

Hyperventilationssyndrom

Hormonelle Einflüsse: prämenstrual, Menarche, Menopause, Schilddrüsenstörungen

Gastroösophagealer Reflux

Medikamente: Aspirin, NSAR, Betablocker, ACE-Hemmer

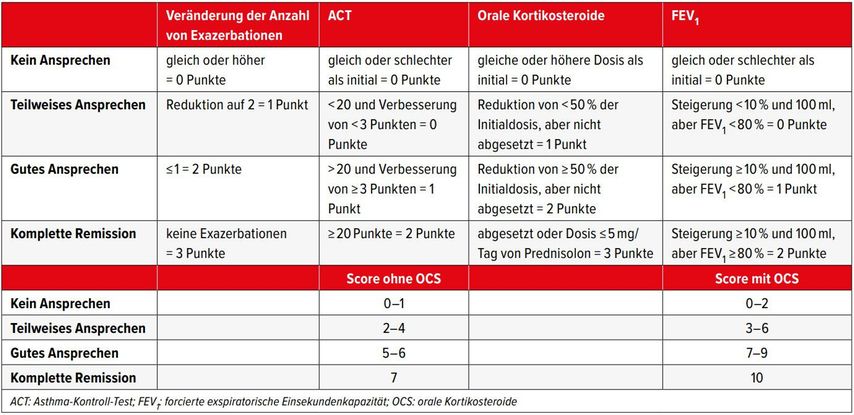

Um das Ansprechen auf eine Biologikatherapie zu beurteilen, hat eine spanische Arbeitsgruppe einen Score entwickelt, in den neben der Lungenfunktionsprüfung die Zahl der Exazerbationen, der ACT und der Gebrauch oraler Steroide einfliessen (Tab.2).

Tab. 2: Der EXACTO-Score hilft, das Ansprechen auf die Therapie zu beurteilen (modifiziert nach Alvarez-Gutiérrez FJ et al. 2022 und Laorden D et al. 2025)6,7

Wie beim ACT gibt es für jeden Parameter eine bestimmte Punktezahl, und je höher diese ist (max. 10 Punkte), umso besser ist das Ansprechen auf die Therapie.6,7

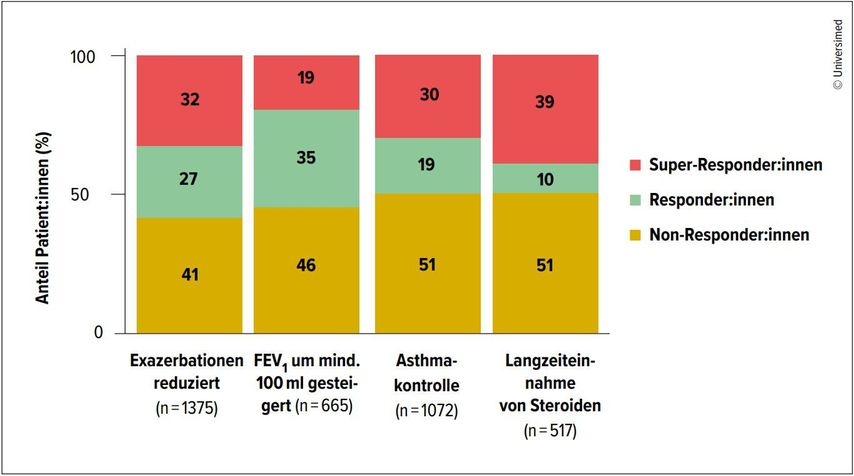

Wenn man bei Patient:innen, die nicht oder nur teilweise auf die Behandlung ansprechen, wissen will, wo man ansetzen muss, sind die Parameter unabhängig voneinander zu bewerten. Eine Real-World-Studie aus den USA hat Daten aus dem Internationalen Register für schweres Asthma herangezogen, um das Therapieansprechen in der Praxis zu untersuchen.8 Bei einer Nachbeobachtungszeit von mindestens 24 Wochen wurden mehr als 2000 Patient:innen eingeteilt in solche, die mit Biologika (Anti-IgE, Anti-IL5/IL5R, Anti-IL4/13) behandelt wurden, und solche ohne Biologika. Für das Ansprechen wurden eine Steigerung des FEV1 um ≥100 ml, verbesserte Asthmakontrolle, eine Reduktion der jährlichen Exazerbationsrate um ≥50% und die langfristige Einnahme von Steroiden beurteilt. Wurde eine bessere Lungenfunktion erreicht, die Zahl der Exazerbationen um die Hälfte vermindert, die Asthmakontrolle verbessert und die Einnahme der Steroide reduziert, dann wurde dies als Ansprechen gewertet. Damit ein:e Patient:in als Super-Responder:in galt, musste sich das FEV1 um mehr als 500ml steigern, es durften keine Exazerbationen auftreten, das Asthma musste gut kontrolliert sein und es durften keine Steroide eingenommen werden. Schaut man sich die einzelnen Parameter getrennt an, dann sind bezüglich der Exazerbationsrate 32% Super-Responder:innen, hinsichtlich eines gesteigerten FEV1 aber nur 19%. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der Gruppe mit einer Biologikatherapie. Anhand dieser Kategorien können die Behandelnden sehen, wo die Therapieziele erreicht wurden und wo nicht.8

Abb. 1: Anteil von Super-Responder:innen, Responder:innen und Non-Responder:innen unter Biologikatherapie in den einzelnen Parametern (modifiziert nach Denton E et al. 2024)8

Faktoren, die die Asthmakontrolle beeinflussen

Ein Blick in das Schweizer Register für schweres Asthma (SSAR) zeigt, dass der Body-Mass-Index (BMI), die Verwendung von Notfallmedikamenten und oralen Steroiden negative Prädiktoren für eine bessere Asthmakontrolle sind, während die Verwendung von Biologika ein positiver Prädiktor ist.9 Wird eine Biologikatherapie erwogen, sollte diese vier bis sechs Monate lang erfolgen, um festzustellen, ob die Patient:innen darauf ansprechen; bei teilweisem Ansprechen sollte die Phase auf zwölf Monate verlängert werden. In dieser Zeit sollten die Patient:innen regelmässig untersucht werden, um zu ermitteln, ob und welche Ziele erreicht wurden.10

Bei nicht optimalem Ansprechen muss nach der Ursache dafür gesucht und diese möglichst beseitigt werden: Liegt es am Medikament (ungenügende Dosis, Nebenwirkungen, immunologische Störungen), ist ein Wechsel zu einem anderen Präparat mit anderer Dosierung möglich. Liegt das mangelnde Ansprechen an der Krankheit, stellt sich die Frage nach dem Asthma-Phänotyp und ob es überhaupt Asthma ist. Findet sich die Ursache bei den Patient:innen selbst, wie mangelnde Therapietreue, Rauchen oder nicht optimal behandelte Komorbiditäten, dann sollten diese Probleme angesprochen und behoben werden, bevor man das Medikament wechselt.10

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 15. bis 16. Mai, Genf

Literatur:

1 https://ginasthma.org/2025-gina-strategy-report; zuletzt aufgerufen am 5.8.2025 2 Thomas M et al.: Prim Care Respir J 2009; 18: 41-9 3 Miedinger D et al.: Curr Med Res Opin 2011; 27: 2301-8 4 Panettieri RA Jr et al.: J Asthma 2022; 59: 1859-68 5 Chung KF et al.: Eur Respir J 2014; 43: 343-73 6 Alvarez-Gutiérrez FJ et al.: Open Respir Arch 2022; 4: 100192 7 Laorden D et al.: J Clin Med 2025; 14: 321 8 Denton E et al.: Allergy 2024; 79: 2700-16 9 Jaun F et al.: Respiration 2023; 102: 863-78 10 Pepper AN et al.: J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9: 1081-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...