<p class="article-intro">Die spezifische Immuntherapie (SIT) stellt seit über 100 Jahren die einzige kausale Therapieform der Typ-1-Allergie dar. Ursprünglich handelte es sich hierbei nur um eine subkutan zu verabreichende Therapie, in den 1980er-Jahren wurden zunehmend orale Präparationen verfügbar. Seit damals gibt es die Diskussion, welche Verabreichungsform die bessere ist.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Nicht die Verabreichungsroute, sondern der Allergengehalt des Präparates zählt.</li> <li>Es sollten nur standardisierte und qualitativ hochwertige Allergenextrakte verwendet werden.</li> <li>Bei subkutaner Verabreichung besteht die seltene Gefahr, dass systemische Nebenwirkungen auftreten.</li> <li>Bei sublingualen Therapien treten gelegentlich schwerer Pruritus und Schwellungen im Mundbereich auf, die zum Therapieabbruch führen können.</li> <li>Die Compliance ist weder bei der subkutanen noch bei der sublingualen Immuntherapie gut.</li> </ul> </div> <p>Zuletzt wurde diese Fragestellung durch die neue Immuntherapieleitlinie (Oliver Pfaar, Allergo Journal 2014) dahingehend gelöst, dass nicht die Verabreichungsroute, sondern nur der Allergengehalt des Präparates zählt. Somit ist die sublinguale Immuntherapie (SLIT) der subkutanen Immuntherapie (SCIT) ebenbürtig, soweit Kriterien wie etwa die Verfügbarkeit eines standardisierten und qualitativ hochwertigen Allergenextraktes erfüllt sind. Und gerade hier ergeben sich mitunter deutliche Unterschiede. Eine Insektengiftimmuntherapie kann nur subkutan durchgeführt werden, da es keine sublingualen Präparate gibt.<br />Generell ist die Studienlage sowohl für die subkutane als auch für die sublinguale Immuntherapie sehr heterogen und daher schwer vergleichbar. Insbesondere Wirknachweisstudien für Kinder sind rar. Die derzeit bestuntersuchten Allergene sind die Hausstaubmilbe, Gräser und Birke, da hier große Studien mit großen Fallzahlen (> 500 Patienten) für die Sublingualtabletten existieren.</p>

<p class="article-intro">Die spezifische Immuntherapie (SIT) stellt seit über 100 Jahren die einzige kausale Therapieform der Typ-1-Allergie dar. Ursprünglich handelte es sich hierbei nur um eine subkutan zu verabreichende Therapie, in den 1980er-Jahren wurden zunehmend orale Präparationen verfügbar. Seit damals gibt es die Diskussion, welche Verabreichungsform die bessere ist.</p>

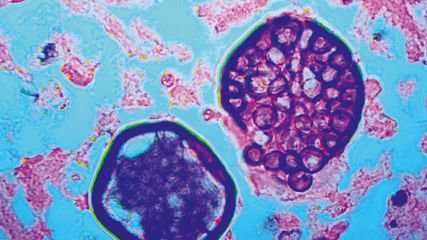

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Nicht die Verabreichungsroute, sondern der Allergengehalt des Präparates zählt.</li> <li>Es sollten nur standardisierte und qualitativ hochwertige Allergenextrakte verwendet werden.</li> <li>Bei subkutaner Verabreichung besteht die seltene Gefahr, dass systemische Nebenwirkungen auftreten.</li> <li>Bei sublingualen Therapien treten gelegentlich schwerer Pruritus und Schwellungen im Mundbereich auf, die zum Therapieabbruch führen können.</li> <li>Die Compliance ist weder bei der subkutanen noch bei der sublingualen Immuntherapie gut.</li> </ul> </div> <p>Zuletzt wurde diese Fragestellung durch die neue Immuntherapieleitlinie (Oliver Pfaar, Allergo Journal 2014) dahingehend gelöst, dass nicht die Verabreichungsroute, sondern nur der Allergengehalt des Präparates zählt. Somit ist die sublinguale Immuntherapie (SLIT) der subkutanen Immuntherapie (SCIT) ebenbürtig, soweit Kriterien wie etwa die Verfügbarkeit eines standardisierten und qualitativ hochwertigen Allergenextraktes erfüllt sind. Und gerade hier ergeben sich mitunter deutliche Unterschiede. Eine Insektengiftimmuntherapie kann nur subkutan durchgeführt werden, da es keine sublingualen Präparate gibt.<br />Generell ist die Studienlage sowohl für die subkutane als auch für die sublinguale Immuntherapie sehr heterogen und daher schwer vergleichbar. Insbesondere Wirknachweisstudien für Kinder sind rar. Die derzeit bestuntersuchten Allergene sind die Hausstaubmilbe, Gräser und Birke, da hier große Studien mit großen Fallzahlen (> 500 Patienten) für die Sublingualtabletten existieren.</p> <h2>Aufwand und Compliance</h2> <p>Die subkutane Immuntherapie (SCIT) ist nach wie vor eine zeitaufwendige Therapie, da insbesondere in der Aufdosierungsphase regelmäßige Arztbesuche inklusive der Wartezeit nach der Injektion erforderlich sind. Bezüglich der Aufdosierungsschritte ist die Industrie derzeit bemüht, die Therapie mit kürzeren Schemata attraktiver zu machen. Das ist sehr zu begrüßen, birgt allerdings das Risiko von vermehrten Nebenwirkungen.<br /> Die sublinguale Immuntherapie (SLIT) erscheint hier als zeitoptimierte Alternative, da die wenigen Minuten pro Tag praktisch immer einplanbar sind. Für Patienten, die viel unterwegs sind, oder Studenten mit Auslandssemestern bietet sich die SLIT an. Voraussetzung ist wieder die Verfügbarkeit von Therapeutika mit gesichertem Wirknachweis, wie etwa die Sublingualtabletten. Auch ist das Mitnehmen von Tabletten weit einfacher als das Transportieren von Impfstoffen, die auch nicht verschickt werden können.<br />In puncto Compliance unterscheidet sich die SCIT kaum von der SLIT. Interessanterweise ist auch bei der Tropfen-/Tabletteneinnahme die Compliance schlecht, wobei hier die regelmäßige Einnahme vom Arzt nicht kontrollierbar ist. Daher ist auch bei jugendlichen Patienten, die zumeist eine sehr schlechte Compliance haben, von einer SLIT eher abzusehen. Die subkutane Route ist hier im Vorteil, da der Arzt die Kontrolle über den Patienten hat, soferne dieser regelmäßig zum Impfen kommt.</p> <h2>Nebenwirkungen</h2> <p>Generell ist eine SLIT mit einer geringeren Nebenwirkungsrate verbunden. Allerdings unterscheiden sich die Lokalisationen der Nebenwirkungen. Bei subkutaner Applikation ist das Schwellen und Jucken der Einstichstelle die häufigste Nebenwirkung, die allerdings durch die Verwendung der – in unserem Haus obligaten – Antihistaminikaprämedikation weitgehend beherrschbar ist. Systemische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock sind prinzipiell möglich, aber bei Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen sehr selten. Dazu zählt die Frage nach dem aktuellen Gesundheitszustand, der Verträglichkeit der letzten Impfung, das eventuelle Durchführen einer Lungenfunktionstestung bei Asthmatikern und die 30-minütige Observanz nach der Impfung. Im internationalen Durchschnitt treten etwa 0,06 % leichte systemische Reaktionen und 0,0002 bis 0,0076 % schwere systemische Reaktionen auf. Die meisten dieser Reaktionen sind innerhalb von 30 Minuten zu erwarten, daher müssen Patienten diese Zeit in der Ordination/im Ambulatorium verbringen. Selten treten Reaktionen erst nach einigen Stunden auf.<br /> Bei der SLIT dominieren lokale Nebenwirkungen im Mundraum wie Jucken, lokale Schwellung und Halskratzen. Diese Beschwerden sind dosisabhängig und treten daher insbesondere bei den modernen Hochdosistabletten auf. Erfreulicherweise sind die Beschwerden aber zumeist passager und vergehen nach ein bis zwei Wochen. Patienten mit Ösophagitis oder chronischer Gastritis sehe ich als nicht geeignet für eine Therapie mit Hochdosistabletten. Auch empfiehlt es sich nicht, die Tabletten vor dem Schlafengehen zu nehmen. Ein geringer Prozentsatz der Patienten muss wegen lokaler Nebenwirkungen die Therapie abbrechen. Leider sind SLIT bis auf einige Tropfenpräparationen nicht dosierbar. Hier liegt der Vorteil bei der subkutanen Applikation, da hier eine individuelle, optimal verträgliche Dosis gegeben werden kann.</p> <h2>Asthmaprävention</h2> <p>Die PAT-Studie („preventive allergy treatment“) war die erste Studie, die untersucht hat, ob die Gabe einer SCIT bei Kindern mit Birken-/Gräserpollenallergie die Entwicklung von Asthma bronchiale verhindern kann. Das Ergebnis der Studie war positiv, allerdings war die Studie nicht kontrolliert. Die GAP-Studie („grass sublingual allergy tablet asthma prevention“) wurde bei Kindern mit Gräserpollenallergie durchgeführt. Als primärer Endpunkt wurde der „Zeitpunkt des Auftretens von Asthma“ festgelegt, sekundäre Punkte waren Symptom-/Medikamentenscores und Asthmakontrolle. Der primäre Endpunkt wurde nicht erreicht, zumal kein Unterschied zwischen der Placebogruppe und der Verumgruppe gefunden werden konnte. Wahrscheinlich war auch das Design der Studie unglücklich gewählt. Hinsichtlich Symptom-/Medikamentenreduktion und Asthmakontrolle war die Immuntherapie eindeutig im Vorteil. Wenn auch keine schlüssige Aussage über die asthmapräventive Wirkung der Immuntherapie getroffen werden kann, so ist die Therapie mit einem Präparat mit gesichertem Wirkungsnachweis aufgrund der Daten der PAT-Studie zu favorisieren.</p> <h2>Schwangerschaft</h2> <p>Eine SIT darf laut Leitlinien auch in der Schwangerschaft mit deutlich reduzierter Dosis weitergeführt werden. Dies würde sowohl subkutane als auch einige sublinguale Präparationen betreffen. In der Praxis würde ich von dieser Empfehlung Abstand nehmen. Bei Präparationen ohne Möglichkeit einer Dosisanpassung ist eine Therapiepause anzuraten. Lediglich bei schwerer Insektengiftallergie würde ich die Immuntherapie in der Schwangerschaft mit deutlich reduzierter Dosis fortsetzen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1906_Weblinks_jatros_pneumo_1906_s9_tab1_wantke.jpg" alt="" width="550" height="840" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>• Pfaar O et al.: Leitlinie zur (allergen-)spezifischen Immuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen. Allergo J 2014; 23: 282-319 • Allam JP et al.: Comparison of allergy immunotherapy medication persistence with a sublingual immunotherapy tablet versus subcutaneous immunotherapy in Germany. J Allergy Clin Immunol 2018; 141: 1898-9 • Jacobsen L et al.: Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy 2007; 62: 943-8 • Valovirta E et al.: Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy. J Allergy Clin Immunol 2018; 141: 529-38</p>

</div>

</p>