COPD: Einfluss der Lungenentwicklung

Bericht: Dr. Corina Ringsell

Redaktorin

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Obwohl das Entstehen einer chronisch obstruktiven Bronchitis (COPD) vor allem mit dem Rauchen und bestimmten Umweltbelastungen verbunden wird, fasste ein Reviewartikel bereits 2008 die Evidenz zum Einfluss der Lungenentwicklung auf die COPD zusammen.1 Dies war auch Thema des Vortrags von Prof. Dr. med. Philipp Latzin, Kinderklinik, Inselspital, Universitätsspital Bern.

Neben den COPD-Arten, die mit Risikofaktoren im Erwachsenenalter wie Rauchen in Zusammenhang gebracht werden, gebe es zwei COPD-Arten, deren Ursprung sehr wahrscheinlich schon im Kleinkindalter liegt, sagte Latzin. Die genetische hänge mit der frühen Lebensphase und dem gesamten Leben zusammen. Die andere werde von Ereignissen in der frühen Lebensphase bestimmt, erklärte er.2 Um dies zu verdeutlichen, zeigte er einen Fall aus dem Inselspital: ein siebenjähriges Mädchen, das als Frühgeburt in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen war. Das Kind führt ein normales Leben, kann Sport treiben, hat kein erhöhtes Infektionsrisiko, aber eine deutlich verminderte Lungenfunktion: Sowohl FEV1 als auch FVC sind um 60% bis 70% gegenüber dem Sollwert reduziert. Die Frage sei, ob dieses Mädchen ein hohes Risiko hat, später im Leben an COPD zu erkranken, oder ob es sich bereits um eine spezielle oder frühe Form von COPD handelt, so Latzin.

COPD-Risikofaktoren in der frühen Kindheit

Die pränatalen und perinatalen Risikofaktoren sind unter anderem Frühgeburt und eine fetale Wachstumsrestriktion, also ein niedriges Geburtsgewicht. Später kommen zum Beispiel Atemwegserkrankungen in der frühen Kindheit, Luftverschmutzung, Passivrauchen und Asthma hinzu.3

Welche Bedeutung die fetale Wachstumsrestriktion für das Entstehen einer COPD hat, zeigte Latzin anhand einer Studie seiner Arbeitsgruppe. Untersucht wurdenen eineiige Zwillinge, bei denen jeweils ein Zwilling eine fetale Wachstumsrestriktion aufwies, der andere nicht. Abgesehen davon hatten sie den gleichen genetischen Hintergrund und wuchsen in derselben Umgebung auf. Insgesamt nahmen 20 Zwillingspaare an der Studie teil. Im Durchschnittsalter von 18 (±6,6) Jahren wurde ihre Lungenfunktion (FEV1 und FVC) gemessen. Wegen der grossen Altersspanne wurden die Ergebnisse mit z-Werten angegeben. Die Zwillinge mit fetaler Wachstumsrestriktion hatten um 0,75 z-Punkte niedrigere FEV1-Werte und um 0,58 z-Punkte niedrigere FVC-Werte. Der Unterschied im Lungenvolumen betrug 600–800ml/kg Unterschied im Geburtsgewicht. Jene ohne Wachstumsrestriktion hatten ein nahezu normales Lungenvolumen. Die Ergebnisse waren hochsignifikant.4

Risikofaktor Frühgeburt

Latzin stellte eine Studie vor, die Daten von rund 2000 ehemaligen Frühgeborenen analysierte, von denen genetische Ergebnisse zu einem «COPD-Risiko-Score» vorlagen. Die Kinder wurden im Durchschnittsalter von 5,8 Jahren untersucht und dabei wurde ihre Lungenfunktion gemessen. Es zeigte sich, dass ein hoher polygenetischer COPD-Risiko-Score mit niedrigen FEV1-Werten, aber nicht mit niedrigen FVC-Werten verbunden war.5 Dies verdeutliche, dass man, wenn man mit den «falschen» Genen geboren werde, bereits im Alter von sechs Jahren eine verminderte Lungenfunktion habe. Andererseits lasse sich ein genetisches Risiko für eine COPD bereits an der Lungenfunktion im Kindesalter ablesen, so Latzin.

In der Schweiz werden laut Latzin jährlich etwa 7% oder 5000 Säuglinge zu früh geboren. Das Problem dabei: die noch unvollständige Entwicklung der Lunge. Zwischen der 16. und 27. Schwangerschaftswoche entstehen die respiratorischen Bronchien und Bronchioli sowie erste Alveolen. Auch das Surfactant wird in dieser Phase gebildet. Erst nach der 28. Schwangerschaftswoche werden die Sakkuli und Alveolen gebildet.6 Es sei klar, dass bei einer Geburt in der 26. Woche dieser Prozess gestört werde, was zu einer bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) und lebenslangen Problemen führe, so Latzin. Bis etwa zum Jahr 1990 waren die Behandlungsoptionen begrenzt. Es gab weder pränatale Steroide noch intratracheales Surfactant. Auch die Beatmung auf der Neugeborenen-Intensivstation war nicht sehr schonend, was zu sekundären Schäden an der Lunge führte. Die Überlebensrate lag bei etwa 25%. Mit der Einführung pränataler Steroide, intratrachealer Surfactants und einer schonenderen Beatmung stieg sie innerhalb von 20 Jahren auf 73%.7

Dennoch bleibt die Lungenfunktion lebenslang beeinträchtigt, wie Latzin anhand einer Metaanalyse von 16 Studien zeigte. Beim FEV1 im Erwachsenenalter (20–30 Jahre) wiesen die 879 Personen aus verschiedenen Studien einen mittleren z-Wert von –1,05 auf. Das Gleiche galt für das Verhältnis von FEV1 zu FVC. Hier zeigten sie eine durchschnittliche Verringerung von 80%.8 Noch wisse man nicht, wie es weitergehe, wenn sie älter werden. Latzin sagte, er sei sicher, dass sie in 20, 30 Jahren alle Kriterien für COPD erfüllten, zumindest funktionell. Er wies aber auch darauf hin, dass es sich nicht um eine homogene Krankheit handelt, sondern um verschiedene Phänotypen mit physiologischen, strukturellen, entzündlichen und klinischen Merkmalen, die sich in den einzelnen Lebensphasen unterscheiden. All dies wirke zusammen: veränderte Lungenentwicklung, Lungenverletzung und -remodeling sowie Entzündung.9 Um potenzielle Medikamente und Behandlungen für diese Patient:innen zu definieren, müsse man die Zusammenhänge noch besser verstehen, betonte er.

Derzeit mögliche Massnahmen

Latzin schlug vor, das Gestationsalter und das Geburtsgewicht in die Anamnese aufzunehmen, zu klären, ob nach der Geburt intubiert wurde, wie lange Sauerstoff benötigt und ob evtl. eine BPD diagnostiziert wurde. Wichtig sei auch, zu fragen, ob in der frühen Kindheit Atemwegsinfektionen, Lungenentzündungen oder Asthma aufgetreten seien. Darüber hinaus müsse das Bewusstsein für diese Gruppe von Patient:innen geschärft werden und möglicherweise müssten Transitionsprogramme initiiert werden, wie es bei anderen chronischen Krankheiten der Fall ist. Zusätzliche Risikofaktoren sollten selbstverständlich vermieden werden, sagte Latzin.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 15. bis 16. Mai 2025, Genf

Literatur:

1 Bush A: COPD 2008; 5: 53-67 2 Stolz D et al.: Lancet 2022; 400: 921-72 3 Postma DS et al.: Lancet 2015; 385: 899-909 4 Salem Y et al.: Ann Am Thorac Soc 2022; 19: 1856-64 5 Nissen G et al.: NEJM Evid 2023; 2: EVIDoa2200279 6 Stocks J et al.: Lancet Respir Med 2013; 1: 728-42 7 Doyle LW; Victorian Infant Collaborative Study Group: Pediatrics 2004; 113: 505-9 8 Lillebøe HL et al.: Paediatr Respir Rev 2024; 50: 2-22 9 Simpson SJ et al.: Lancet Respir Med 2024; 12: 167-80

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

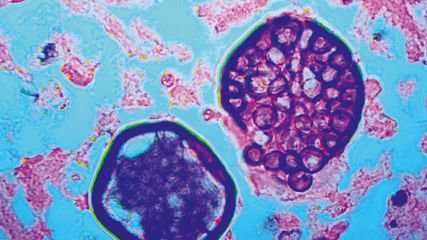

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...