Neurologische Diagnostik und Abklärungsalgorithmus

Autor:

Dr. Wolfgang Löscher

Univ.-Klinik für Neurologie

Medizinische Universität Innsbruck

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Erworbene, insbesondere traumatische Nervenschäden stellen in der klinischen Praxis eine häufige und komplexe Herausforderung dar. Eine präzise Diagnose und Einschätzung des Schweregrades sind entscheidend für die Wahl der optimalen Behandlungsstrategie und die Erstellung einer Prognose des Patienten. Dieser Beitrag gibt einen Überblick, welche diagnostischen Möglichkeiten bei traumatischen Nervenläsionen sinnvollerweise zur Anwendung kommen sollten.

Klinische Untersuchung als Grundlage

Die sorgfältige klinische Untersuchung bildet nach wie vor das Fundament der neurologischen Diagnostik. Sie umfasst in der Akutphase neben einer detaillierten Anamnese vor allem die Beurteilung von Motorik, Sensibilität und Reflexen. Im Verlauf gilt es auch trophische Störungen zu berücksichtigen.

Vor allem die gezielte Kraftprüfung einzelner Muskeln kann eine genaue Lokalisation der Schädigung ermöglichen. Die Kraft der einzelnen Muskeln sollte anhand der 5 Paresegrade (MRC) graduiert werden.

Allerdings ist einschränkend zu erwähnen, dass direkt nach einem akuten Trauma die klinische Untersuchung allein nicht immer eine präzise Aussage über Lokalisation und Schweregrad der Nervenschädigung erlaubt. Dennoch ist eine neurologische Beurteilung von Kraft und Sensibilität im Akutstadium unbedingt notwendig, auch aus mediko-legalen Gründen vor geplanten operativenEingriffen.

Der vom praktischen Standpunkt gesehen wichtigste Punkt in der Akutsituation ist es, eine komplette von einer inkompletten Parese zu unterscheiden. Die Frequenz der klinischen Verlaufsuntersuchungen sollte individualisiert werden, da abhängig von Schädigungsort und Schädigungsart zu unterschiedlichen Zeitpunkten erste klinische Änderungen zu erwarten sind. Auf jeden Fall, als Minimalvariante, sollten aber klinische Untersuchungen 1 bis 1,5, 3, 6 und 12 Monate nach einer Nervenläsion durchgeführt werden.

Dies sind für die meisten traumatischen Nervenläsionen entscheidende Momente zur Planung von weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritten bzw. lässt sich nach 12 Monaten meist das Ausmaß eines permanenten neurologischen Ausfalls verlässlich abschätzen.

Klassifikation von Nervenläsionen

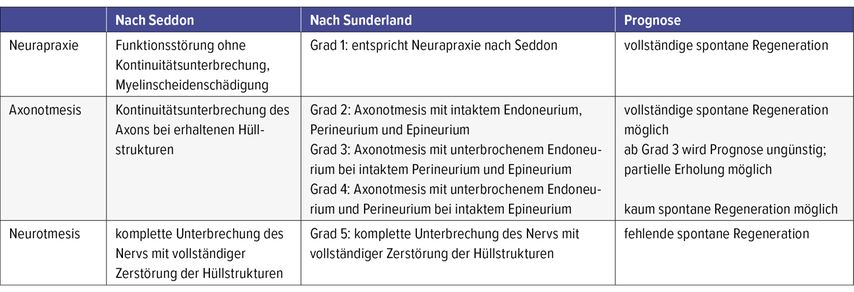

Die bekannte Einteilung von Nervenläsionen erfolgt hauptsächlich nach zwei etablierten Klassifikationssystemen: der Seddon-Klassifikation und der erweiterten Sunderland-Klassifikation (Tab.1).

Allerdings können sowohl Neurapraxie als auch Axonotmesis nicht nur unvollständig, sondern auch vollständig sein, sodass die klinische Untersuchung in der Akutphase bei einer vollständigen Lähmung (Plegie) nicht zwischen Neurotmesis und den anderen Nervenschädigungen unterscheiden kann.

Daher spielen bildgebende Zusatzuntersuchungen in der Akutphase eine entscheidende Rolle, da nur sie es ermöglichen, eine vollständige Durchtrennung eines Nervs zu diagnostizieren.

Bildgebende Untersuchungen

Bildgebende Untersuchungen spielen vor allem in der Akutphase eine wichtige Rolle bei der Diagnostik und Planung der Behandlung von Nervenverletzungen. Sie erlauben vor allem 3 Dinge:

-

Beurteilung, ob ein Nerv in seiner Kontinuität erhalten ist oder nicht

-

Darstellung begleitender Weichteil- oder Knochenverletzungen, die den Nerv schädigen

-

präzise Lokalisation der Nervenläsion

Periphere Nerven lassen sich mit dem hochauflösenden Ultraschall (HRUS) und der MRT darstellen. Die Wahl der optimalen bildgebenden Methode hängt von der spezifischen klinischen Situation, der Lokalisation der Verletzung und der Verfügbarkeit der Untersuchungstechniken ab. Vorteile des HRUS sind sicher die einfache und rasche Verfügbarkeit und dass er direkt nach dem Trauma durchgeführt werden kann. Allerdings lassen sich tiefe Strukturen gelegentlich nicht gut darstellen, was aber mit der MRT ausgezeichnet gelingt, bei der auch Weichteilverletzungen gut darstellbar sind. Häufig wird der HRUS in den ersten 48h empfohlen, bei Bedarf eine MRT-Untersuchung nach 2–4 Wochen.

Im Verlauf kann die Bildgebung (MRT und HRUS) bei fehlender Regeneration auch Neurome aufzeigen, die die Regeneration behindern, aber auch iatrogene Nervenläsionen nach operativen Eingriffen nachweisen, wie z.B. die Kompression des N.radialis nach einer Verplattung des Humerus.

Elektrophysiologische Untersuchungen

Im Gegensatz zu den bildgebenden Verfahren ermöglichen elektrophysiologische Untersuchungen wie die Elektroneurografie (oder Nervenleitgeschwindigkeitsmessung; NLG) und Elektromyografie (EMG) eine objektive Beurteilung der Funktion der verletzten Nerven.

Die Elektroneurografie bei traumatischen Nervenläsionen

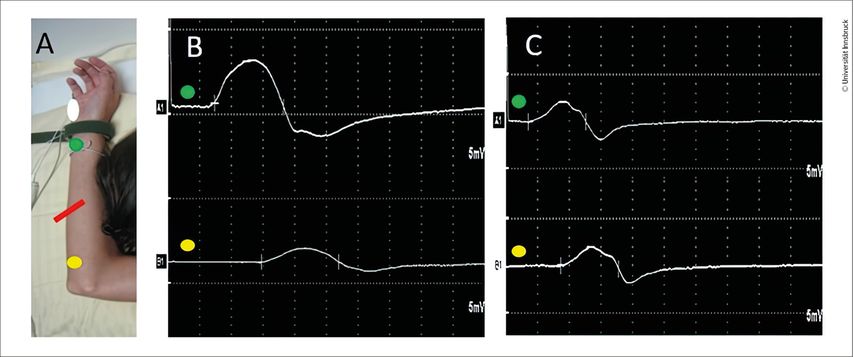

Bei der Messung der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) wird ein Nerv an mehreren Stellen, je nach Zugänglichkeit, elektrisch supramaximal stimuliert und es wird von einem Muskel, der von diesem Nerv versorgt wird, mit Oberflächenelektroden ein sogenanntes Muskelsummenaktionspotenzial (MSAP) abgeleitet (Abb.1A). Wenn bei einer akuten Nervenläsion distal des Läsionsortes der Nerv stimuliert wird, ist für einige Tage immer ein normales MSAP ableitbar (Abb.1B). Bei einer axonalen Schädigung kommt es mit dem Eintreten der Waller’schen Degeneration zu einer Abnahme des MSAP, die circa ab Tag 8–10 ihr Maximum erreicht (Abb.1C). Somit entspricht die Amplitude des MSAP nach etwa 10 Tagen der Anzahl der erhaltenen motorischen Nervenfasern. Ist die Läsionsart eine Neurapraxie, nimmt die Amplitude bei Stimulation distal der Schädigung auch nach 2 Wochen nicht ab.

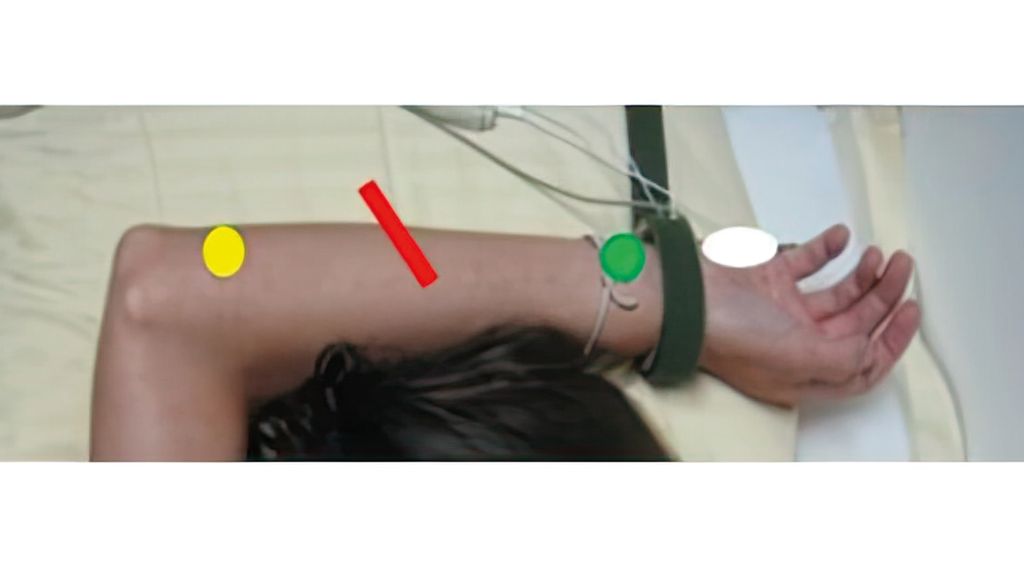

Abb. 1: A) zeigt die Ableitungsposition (weiß), den distalen (grün) und proximalen Stimulationsort (gelb). Die rote Linie entspricht der Stelle einer fiktiven inkompletten Nervendurchtrennung. B) Neurografie 1 Tag nach Nervenverletzung. Das MSAP bei distaler Stimulation (grüner Punkt) ist normal groß, das bei proximaler (gelber Punkt) niedrig. Dieser Befund kann zu diesem Zeitpunkt Ausdruck einer Neurapraxie oder Axonotmesis sein. C) 10 Tage nach Nervenläsion ist aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Waller’schen Degeneration auch das MSAP bei distaler Stimulation (grüner Punkt) erniedrigt, ein Hinweis auf eine inkomplette axonale Schädigung

Wird in der Akutphase proximal der Läsion stimuliert, ist die Amplitude sowohl bei Neurapraxie wie auch bei Axono- und Neurotmesis erniedrigt (Abb.1B). Daher ist eine NLG in der Akutphase (Tag 1–10) nur sinnvoll, wenn auch proximal der Nervenläsion stimuliert werden kann. Wenn dies möglich ist, lässt sich eine Läsion oft sehr gut lokalisieren. Eine Aussage über eine axonale Schädigung lässt sich mittels NLG erst nach circa 10 Tagen treffen.

Die Elektromyografie bei traumatischen Nervenläsionen

Bei der EMG-Untersuchung wird eine dünne Nadel in den zu untersuchenden Muskel eingestochen und die elektrische Aktivität, die Muskelfasern produzieren, wird an mehreren Stellen in diesem Muskel gemessen. Hier unterscheidet man die Willküraktivität von der Spontanaktivität. Willküraktivität ist die elektrische Aktivität von Muskelfasern motorischer Einheiten, wenn sie aktiviert werden, die sogenannten Potenziale motorischer Einheiten (PME). Spontanaktivität wird im entspannten Muskel gemessen und man unterscheidet physiologische von pathologischer Spontanaktivität. Im Kontext von Nervenläsionen ist die Beurteilung der pathologischen Spontanaktivität und der Willküraktivität notwendig.

Dem EMG kommen je nach zeitlichem Abstand zur Nervenläsion unterschiedliche Aufgaben zu. In der Akutphase kann es mit dem EMG auch bei einer klinischen Plegie möglicherweise gelingen, einzelne „überlebende“ PME abzuleiten und somit zu beweisen, dass zumindest eine gewisse Nervenkontinuität erhalten ist. Doch ist dies im Alltag sicher von untergeordneter Bedeutung. In Einzelfällen kann das EMG helfen, eine periphere von einer zentralen Parese (z.B. Schmerzhemmung) zu unterscheiden. Dies gelingt über die Bestimmung von Entladungsraten motorischer Einheiten. Bei einer peripheren Parese findet sich eine Erhöhung dieser Entladungsrate. Finden sich niedrige Entladungsraten, so beruht die Parese zumindest nicht nur auf einem Verlust motorischer Einheiten.

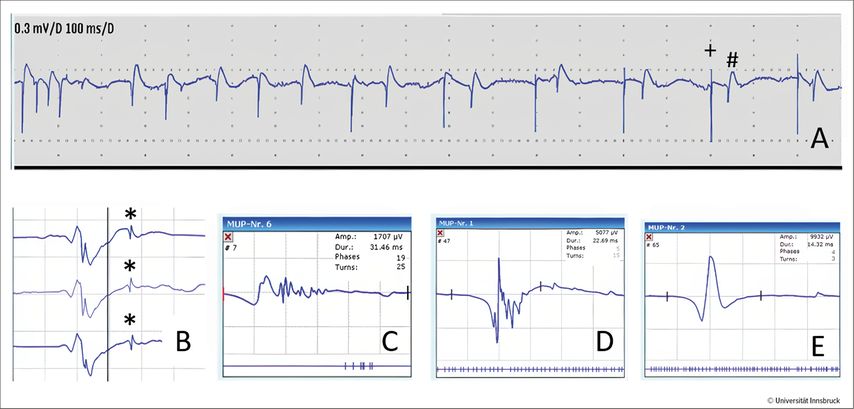

Besteht eine axonale Schädigung, entsteht nach circa 14–21 Tagen pathologische Spontanaktivität (PSA) in Form von positiven scharfen Wellen und Fibrillationspotenzialen (Abb.2A). Dies sind untrügliche Zeichen einer axonalen Schädigung, die bei einer reinen Neurapraxie nicht auftreten. Bei einer inkompletten Schädigung finden sich unauffällige PME bei Willküraktivität, bei einer kompletten fehlen PME. Allerdings erlaubt das EMG nicht die Unterscheidung zwischen einer totalen Axonotmesis mit Ausfall sämtlicher motorischer Einheiten bei intakter nervaler Struktur gegenüber einer kompletten Nervendurchtrennung, der Neurotmesis.

Die EMG-Veränderungen im weiteren Verlauf hängen von der Schädigungsart ab. Bei einer reinen Neurapraxie haben die PME im Verlauf immer eine normale Form und Amplitude. Bei einer inkompletten Axonotmesis können erste Reinnervationsvorgänge im EMG nach circa 6 Wochen nachgewiesen werden, da von intakten Muskelfasern Kollateralen aussprossen, die denervierte Muskelfasern zu innervieren beginnen. Die abgeleiteten motorischen Einheitspotenziale (MUP) werden polyphasisch, ihre Dauer nimmt zu, es finden sich Satellitenpotenziale (Abb. 2B–C). Mit der Zeit schreitet diese kollaterale Reinnervation fort und die Amplitude der Potenziale nimmt zu, die Phasenzahl ab (Abb.2D). Nach circa 12 Monaten findet sich ein chronischer neurogener Umbau mit großen und in der Regel verbreiterten Potenzialen (Abb. 2E).

Abb. 2: EMG-Ableitungen im Verlauf einer inkompletten Nervenläsion. A) pathologische Spontanaktivität in Form von positiven scharfen Wellen (#) und Fibrillationspotenzialen (+); B) Satellitenpotenzial (*); C) und D) fortschreitende Reinnervation mit Zunahme der Amplitude und Abnahme der Phasen; E) chronisches neurogenes Potenzial mit hoher Amplitude, verlängerter Dauer und normaler Phasenanzahl

Bei einer totalen Axonotmesis findet keine Reinnervation durch kollaterales Aussprossen statt, sondern durch neues Axonwachstum. Die distalen überlebenden Schwann’schen Zellen bilden sogenannte Bügner’sche Bänder, die den vom Läsionsort nach distal auswachsenden Axonen als Leitschiene dienen. Das Axon wächst dann mit einer Geschwindigkeit von circa 1mm pro Tag in Richtung Erfolgsorgan. In drei Monaten können die Axone auf diese Weise etwa 9cm zurücklegen. Liegt der Läsionsort recht nahe an einem von dem betroffenen Nerv innervierten Muskel, so kann der Nerv daher bereits nach wenigen Monaten an der Endplattenregion eingetroffen sein. Im EMG finden sich dann kleine, polyphasische MUP, sogenannte naszierende Potenziale. Im Verlauf von Monaten bis Jahren entwickeln sie sich zu chronisch neurogenen Potenzialen. Einschränkend ist zu sagen, dass das EMG diese Stadien der Reinnervation sehr gut darstellen kann, aber nicht das Gesamtausmaß der Reinnervation. Dies ist letztendlich nur durch eine klinische Testung zu beurteilen.

Fazit

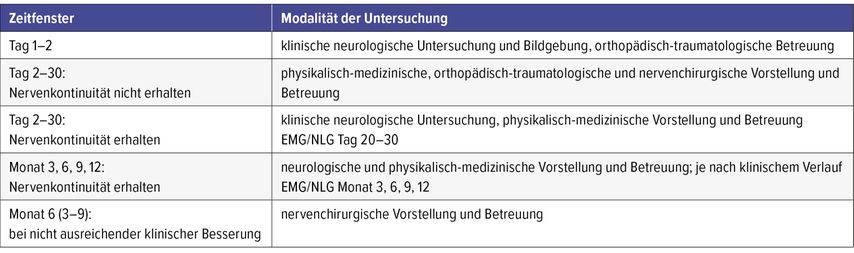

Die Diagnostik erworbener Nervenschäden erfordert einen umfassenden, multimodalen Ansatz. Die Integration von klinischer Untersuchung, elektrophysiologischen Tests und modernen bildgebenden Verfahren ermöglicht eine präzise Charakterisierung der Nervenschädigung und bildet die Grundlage für eine individualisierte Prognoseerstellung und Therapieplanung. Die einzelnen Methoden haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Verletzung ihre optimale Verwendung. Neben diesen Untersuchungen sind jedoch frühzeitige interdisziplinäre Besprechungen – Neurologie, physikalische Medizin, Orthopädie/Traumatologie, plastische Chirurgie/Neurochirurgie – ein weiterer unabdingbarer Schritt zu einer optimalen Versorgung von Patient:innen mit traumatischen Nervenläsionen. Tabelle 2 gibt einen vereinfachten Überblick über die Diagnostik und den Abklärungsalgorithmus bei erworbenen Nervenschäden.

Tab. 2: Überblick über Diagnostik und Abklärungsalgorithmus bei erworbenen Nervenschäden im Zeitverlauf

Literatur:

beim Verfasser

Dieser Beitrag wurde teilweise unter Verwendung von Perplexity verfasst.

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...