Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Autorinnen:

Dr. Gabriella Cerna-Stadlmann1

OÄ Dr. Michaela Mödlin2

1 Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Tirol Kliniken, Innsbruck

2 Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Klinik Ottakring, Wien

Korrespondierende Autorin:

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die Regeneration des Nervs zu optimieren, kann eine Reihe von Maßnahmen der physikalischen Medizin eingesetzt werden.

Keypoints

-

Die Regeneration eines Nervs nach einer Läsion kann mitunter sehr lange dauern.

-

Während der Rehabilitationszeit sind ein gut aufeinander abgestimmtes interprofessio-nelles/interdisziplinäres Behandlungsteam und eine hohe Compliance/Therapieadhärenz der Betroffenen essenziell.

-

Für ein optimales Ergebnis sind neben chirurgischen auch physikalische Maßnahmen mit einem individuell angepassten Therapieplan notwendig.

-

Die Betroffenen sollten dafür frühzeitig zugewiesen werden.

Nervenläsionen führen durch eine Unterbrechung oder Beeinträchtigung der Reizweiterleitung zu motorischen und sensiblen Funktionsstörungen und zu lokaler autonomer Dysfunktion. Da die Geschwindigkeit der axonalen Regeneration ca. 1mm/Tag beträgt (bei jungen Erwachsenen ohne Nikotinkonsum), ist die Rehabilitationszeit häufig sehr lange. Bei Schädigung des Plexus brachialis ist beispielsweise von einer Reinnervationsstrecke von durchschnittlich 800mm auszugehen.1 Daher haben Nervenläsionen für die Betroffenen eine große physische und psychosoziale Bedeutung und sind gesundheitsökonomisch von großer Relevanz.

Sowohl in der konservativen als auch in der operativen Nachbehandlung von peripheren Nervenläsionen spielt die physikalische Medizin eine essenzielle Rolle im Rehabilitationsprozess. Die jeweiligen therapeutischen Assessments, die Definition von Rehazielen und die Behandlung orientieren sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Die Behandlungsziele werden, unter Berücksichtigung der persönlichen und umweltbezogenen Kontextfaktoren, nach dem SMART-Prinzip definiert (spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch, terminiert).

Ergotherapie/Physiotherapie

Die Behandlung soll so rasch wie möglich nach Auftreten einer Nervenläsion beginnen. Bei Nervenkompressionssyndromen kommen u.a. manuelle Techniken an den Muskeln und den knöchernen Strukturen, wie z.B. Mobilisierungen der Handwurzelknochen im Falle eines Karpaltunnelsyndroms (KTS), Neurodynamikübungen, Bewegungsübungen und Kinesiotaping, zum Einsatz. Wichtig sind die Haltungsschulung, eine Arbeitsplatzberatung und ggf. eine Schienenanpassung bzw. Hilfsmittelversorgung.

Bei traumatischen/iatrogenen Nervenläsionen kann selbst in der Phase einer postoperativen Ruhigstellung bereits mit Hilfsmittelversorgung, Beratung für Alltagstätigkeiten, eventuell Schienenanpassung sowie Beübung benachbarter Gelenke (Scapula-Setting, segmental stabilisierende Übungen im Wirbelsäulenbereich etc.) begonnen werden. Eine Aufklärung der Betroffenen über die fehlende Schutzsensibilität und damit das höhere Risiko für Verbrennungen und Druckulzera ist wichtig. Zur Verbesserung der sensorischen Funktionen kommen Methoden wie z.B. das „Graded motor imagery“-Programm, Spiegeltherapie, Sensibilisierungstraining und kognitiv-therapeutische Übungen nach Perfetti zum Einsatz.

Behandlungsmethoden für die Bahnung und Restitution der Motorik sind u.a.:

-

propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

-

ATL-Training (Aktivitäten des täglichen Lebens)

-

Muskelfunktions- und Koordinationstraining

-

medizinische Trainingstherapie

-

Biofeedback

Zur Anbahnung der Motorik hat sich auch die Elektrostimulation der Zielmuskulatur als ergänzende Maßnahme als hilfreich erwiesen. Die Betroffenen können schon während der Frührehabilitation angeleitet werden, sich während der Elektrotherapie die angestrebten Bewegungen vorzustellen (am besten in der Phase des Stimulationsplateaus). Dies kann das „Graded motor imagery“-Programm zum Erhalt der kortikalen Repräsentanz ergänzen. Bei residualen Defiziten sind eine Alltags- und Arbeitsplatzberatung mit Hilfsmittel- und Schienenversorgung sowie gegebenenfalls eine Anpassung des Wohnraums essenziell.

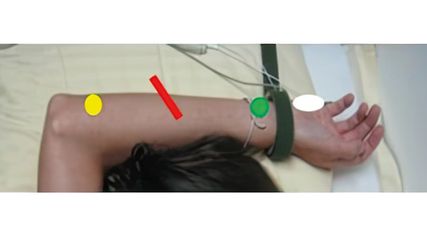

Abb. 3: Elektrotherapie (direkte Muskelstimulation) bei N.-medianus-Läsion mit Parese des M. abd. pollicis brevis

Die im Rahmen einer Ergotherapie angepassten Schienen haben den großen Vorteil einer individuellen Passgenauigkeit und der Möglichkeit, bei Auftreten von Druckstellen bzw. im Rehabilitationsverlauf adaptiert zu werden. Zudem erhalten die Betroffenen während der Ergotherapieeinheiten die unbedingt erforderliche Beratung hinsichtlich der Handhabung der Schiene, Verhaltensmaßnahmen, eine Gelenksschutzunterweisung etc. Dies erhöht wesentlich die Patientenadhärenz und -zufriedenheit.

Logopädie

Bei peripheren Läsionen des N. facialis wird anhand verschiedener diagnostischer Scores und einer umfassenden Foto- und Videodokumentation die Ausprägung der Beeinträchtigung der mimischen Muskulatur klassifiziert und ein individueller Therapieplan erstellt.

Logopädische Behandlungsinhalte umfassen:

-

in der paralytischen Phase Beratung und Therapie, wie z.B. umfassendes Augenmanagement, Hilfsmittel und Kompensationsmöglichkeiten beim Essen und Trinken, Massagen und Anleitung für Eigenmassagen

-

in der paretischen Phase Fortsetzung der Massagen und vorsichtige aktive Bewegungsübungen

-

in der Defektheilungsphase u.a. Stretch bei Synkinesien und gezielte Entspannungsübungen

-

nach operativen Eingriffen wie z.B. CFNG(„Cross-facial nerve graft“)-Operationen gezielte Bewegungsübungen

Ergänzend kann auch Elektrostimulation eingesetzt werden.

Lymphdrainagen/Narbenbehandlungen

Bei traumatischen/iatrogenen Nervenläsionen ist das lokale posttraumatische oder postoperative Ödem regenerationsverzögernd. Lymphdrainagen, z.B. von Masseur:innen durchgeführt, sind daher ein wichtiger Baustein der Nachbehandlung.

Narbenbehandlungen (mittels manueller Techniken bzw. APM-Stab) werden im weiteren Verlauf eingesetzt. Sie können ärztlicherseits durch Lidocain-1%-Narbeninfiltrationen ergänzt werden. Dies verbessert oftmals die Weichteilsituation.

Elektrostimulation (teil-)denervierter Muskulatur

Die Elektrostimulation denervierter Muskulatur ist einerseits durch ausgeprägte Veränderungen der Muskelzellen und andererseits durch das Fehlen von Nervenfasern, die einen elektrischen Impuls homogen im Muskel verteilen könnten, deutlich erschwert. Konventionelle Elektrostimulationsgeräte zur neuromuskulären Stimulation (NMES-Geräte) sind dafür nicht geeignet. Diese können evtl. nach Reinnervation zur muskulären Kräftigung bzw. zur Fazilitierung der neuromuskulären Ansteuerung zum Einsatz kommen.

Für die Stimulation denervierter Muskulatur sind Geräte, die mit langer Impulsdauer und hoher Intensität programmiert werden können, erforderlich. In Österreich sind dafür z.B. Stiwell© und Stimulette© verfügbar. Diese können für die Heimanwendung für einen bestimmten Zeitraum verordnet werden, wobei die Stimulationsparameter individuell ausgetestet und programmiert werden müssen. Dabei sind Impulse mit einer Dauer von über 100ms notwendig (zum Vergleich: Bei herkömmlichem Schwellstrom zur Stimulation innervierter Muskeln reicht eine Impulsdauer von <1ms). Bei regelmäßigen ärztlichen Kontrollen in der Ordination für physikalische Medizin werden einerseits eine eventuelle Reinnervation, andererseits das Ansprechen auf die Elektrostimulation und die korrekte Durchführung des Heimprogramms überprüft. Nach Austestung der aktuell erforderlichen Stimulationsparameter wird das Stimulationsprogramm adaptiert.

Im EU-Projekt „RISE“ konnten mit dieser Form der Elektrostimulation beträchtliche Verbesserungen der Muskulatur nachgewiesen werden.2 Die Muskelmasse denervierter Mm. quadriceps fem. nahm deutlich zu, die mikroskopische und elektronenmikroskopische Struktur verbesserte sich, die Stimulierbarkeit des Muskels und damit die Kontraktionskraft nahmen zu. Das Ziel der Elektrostimulation bei peripheren Nervenläsionen ist, die Muskulatur quantitativ und qualitativ in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, bis der regenerierende Nerv wieder sein Zielorgan erreicht hat.

Elektrostimulation zur Nervenregeneration

Um das axonale Aussprossen eines Nervs über eine Läsions- oder Koaptationsstelle zu beschleunigen, kann eine kontinuierliche 20-Hz-Stimulation für 30–60min/Tag angewendet werden.3 Diese Stimulationsform kann unmittelbar nach der Verletzung bzw. Operation begonnen werden.

Die Elektroden werden dafür proximal der Verletzungsstelle entlang des Nervenverlaufs platziert und die Intensität der Stimulation wird so gewählt, dass sensible Sensationen im Nervenversorgungsareal zu verspüren sind, es aber nur zu einer minimalen Muskelkontraktion kommt.

Stoßwellentherapie (SWT)

Stoßwellen sind akustische Pulse mit hoher positiver Druckamplitude (100MPa), gefolgt von einem raschen Druckabfall. Durch den steilen Druckanstieg der einzelnen Pulse unterscheiden sie sich von Ultraschallwellen, die kontinuierliche Schwingungen darstellen. Die einzelnen Impulse können Energie in verschieden tiefe Gewebeschichten übertragen. Im Tierversuch konnten z.B. durch die wöchentliche Anwendung von fokussierter Stoßwelle im Bereich des N. ischiadicus höhere Werte an MBP („myelin basic protein“) als Zeichen höhergradiger Myelinisierung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe nachgewiesen werden.4 In Zellkulturen zeigten sich allerdings bei hohen Intensitäten auch strukturelle Schädigungen von Myelinscheiden. In Metaanalysen zur Stoßwellenbehandlung bei KTS konnte eine Verbesserung der Funktion und der Schmerzsymptomatik nachgewiesen werden, wobei die radiale SWT der fokussierten überlegen war.5,6 Die Behandlungsprotokolle der untersuchten Studien waren jedoch sehr heterogen, sodass es weiterer Untersuchungen zur Definition der optimalen Parameter bedarf.

Aufgrund der aktuellen Datenlage kann die Stoßwellenbehandlung als additive Behandlungsmethode bei Nervenläsionen eingesetzt werden.

Therapeutischer Ultraschall (US)

Ein therapeutisches US-Gerät wandelt elektrische Energie in Schallwellen um. Diese werden vom Gewebe absorbiert, was zu thermischen Effekten führt. US erhöht die lokale Durchblutung, kann die Membranpermeabilität steigern und den Heilungsprozess durch Stoffwechselsteigerung beschleunigen. Es zeigt sich eine vermehrte Absorption der US-Wellen durch C-Fasern, während die dickeren Fasern weniger sensitiv für diese Behandlung sind. Das kann zu einer verringerten Reizweiterleitung nozizeptiver Reize und dadurch zu einer Schmerzlinderung führen. Weiters wird angenommen, dass verletzte Nervenzellen sensitiver auf Hitzeeinwirkung reagieren als gesunde.

Da in rezenten randomisiert-kontrollierten Studien zum Einsatz von therapeutischem US beim KTS kein Benefit gegenüber der Behandlung mit Orthesen ersichtlich war, kann derzeit keine Empfehlung für diese Behandlungsform bei Nervenläsionen gegeben werden.5

Low-level-Laser-Therapie (LLLT)

Das von Laserquellen emittierte kohärente Licht mit einer Wellenlänge zwischen 600 und 1070nm verbessert durch biophysikalische Effekte die Nervenzellenregeneration. Mittels LLLT kommt es zu erhöhter Kollagensynthese und Ödemreduktion mit folglich beschleunigter Wundheilung. Bezogen auf das Nervengewebe waren in Tiermodellen durch LLLT eine Erhöhung der Myelinproduktion und eine reduzierte retrograde Degeneration von Motoneuronen nachweisbar. Der Einsatz von LLLT in der Behandlung von Nervenläsionen wird kontrovers diskutiert. Die meisten Studien in Zusammenhang mit Laseranwendung bei Nervenläsionen beziehen sich auf In-vitro-Untersuchungen und Tiermodelle. In vitro kam es durch Laseranwendung zu einer Steigerung von neurotrophen Wachstumsfaktoren. In tierexperimentellen Vergleichsstudien konnte bei Ratten nach N.-ischiadicus-Läsion durch LLLT eine schnellere funktionelle Verbesserung des Gangmusters bzw. des Summenaktionspotenzials im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Behandlung nachgewiesen werden.7,8 Eine systematische Übersichtsarbeit (17RCTs) fand eine starke Evidenz für die Effektivität von LLLT bei KTS, allerdings nur kurzzeitig (0–5 Wochen).9 In einer prospektiven, randomisierten, placebokontrollierten Pilotstudie an Patient:innen mit inkompletter peripherer Nerven-/Plexusläsion (mindestens 6 Monate nach Läsion) wurde die Interventionsgruppe täglich über einen Zeitraum von 21 Tagen mit 780nm/250mW kontinuierlichem Laser behandelt und zeigte bei den 3- und 6-Monats-Kontrollen eine statistisch signifikante funktionelle und elektrophysiologische Besserung.10

Damit kann die Lasertherapie als additive physikalische Modalität bei Nervenläsionen erwogen werden.

Schmerztherapie

Ein wichtiger Baustein der konservativen Therapie bei peripheren Nervenläsionen ist die Schmerztherapie, um eine Chronifizierung der Schmerzen zu vermeiden. Bei perioperativen oder posttraumatischen Schmerzen orientiert sich die Schmerztherapie am WHO-Stufenschema. Bei neuropathischer Schmerzkomponente sind systemische Koanalgetika wie Antikonvulsiva (Gabapentin, Pregabalin), SNRI (Duloxetin) und trizyklische Antidepressiva Mittel der Wahl. Auch transdermale Topika wie z.B. Lidocain- oder Capsaicin-Pflaster können angewendet werden (siehe S2k-Leitlinie „Diagnose und nicht-interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen“). Neuraltherapeutische Lidocain-Injektionen (beispielsweise subkutane Narbeninfiltration oder Quaddeln im Nervenverlauf) können die neuropathischen Schmerzen oftmals günstig beeinflussen.

Perineurale Infiltrationen

Bei Nervenkompressionssyndromen stellt auch eine (US-gezielte) perineurale Kortisoninjektion eine ergänzende Behandlungsoption dar. Durch die Ödemreduktion und die antiinflammatorische Wirkung können funktionelle Verbesserungen erreicht werden. In einer Studie zeigten sich bei KTS bessere Ergebnisse bei Kombination von Kortisoninjektion und Orthese im Vergleich zu einer alleinigen Orthesenversorgung.11

Literatur:

1 Gordon T: Peripheral nerve regeneration and muscle reinnervation. Int J Mol Sci 2020; 21(22): 8652 2 Kern H et al.: Home-based functional electrical stimulation rescues permanently denervated muscles in paraplegic patients with complete lower motor neuron lesion. Neurorehabil Neural Repair 2010; 24(8): 709-21 3 Gordon T, English AW: Strategies to promote peripheral nerve regeneration: electrical stimulation and/or exercise. Eur J Neurosci 2016; 43(3): 336-50 4 Park HJ et al.: Extracorporeal shockwave therapy enhances peripheral nerve remyelination and gait function in a crush model. Adv Clin Exp Med 2020; 29(7): 819-24 5 Wielemborek PT et al.: Carpal tunnel syndrome conservative treatment: a literature review. Postep Psychiatr Neurol 2022; 31(2): 85-94 6 Kim JC et al.: Effect of extracorporeal shockwave therapy on carpal tunnel syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 2019; 98(33): e16870 7 Oliveira FB et al.: Action of therapeutic laser and ultrasound in peripheral nerve regeneration. Acta Ortop Bras 2012; 20(2): 98-103 8 Alayat MSM et al.: Efficacy of multi-wave locked system laser therapy on nerve regeneration after crushing in Wister rats. J Phys Ther Sci 2021; 33(7): 549-53 9 Franke TP et al.: Do patients with carpal tunnel syndrome benefit from low-level laser therapy? A systematic review of randomized controlled trials. Arch Phys Med Rehabil 2018; 99(8): 1650-9 10 Rochkind S et al.: Laser phototherapy (780 nm), a new modality in treatment of long-term incomplete peripheral nerve injury: a randomized double-blind placebo-controlled study. Photomed Laser Surg 2007; 25(5): 436-42 11 Wang JC et al.: Efficacy of combined ultrasound-guided steroid injection and splinting in patients with carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2017; 98(5): 947-56

Das könnte Sie auch interessieren:

Neurologische Diagnostik und Abklärungsalgorithmus

Erworbene, insbesondere traumatische Nervenschäden stellen in der klinischen Praxis eine häufige und komplexe Herausforderung dar. Eine präzise Diagnose und Einschätzung des ...

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...