Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Hannes Gruber

Univ.-Klinik für Radiologie

A.ö. Landeskrankenhaus Tirol Kliniken

E-Mail: hannes.gruber@i-med.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der verletzten Nerven zu ermöglichen.

Die grundsätzliche segmentale Organisation des peripheren Nervensystems basiert auf dem Aufbau des Achsenskeletts; dabei stellen die extremitätenversorgenden Plexus (i.e. Plexus cervicobrachialis und Plexus lumbosacralis) Besonderheiten dar: Sie entsprechen „Weichensystemen“ von Nerven und Faszikeln.

Im Rahmen der ontogenetischen Ausknospung der Extremitäten sind „Pseudobewegungen“ z.B. von sich entwickelnden Muskeln mit ihnen zugehörigen Nerven beobachtbar, die sich daraus ergebenden komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe.1,2 Die Mikroarchitektur peripherer Nerven ist allerdings stereotyp: Grundsätzliche Bündelungen von Axonen durch spezifische Bindegewebshüllen fassen diese zu „Faszikeln“ zusammen, wobei die Anzahl und Qualität der Axone/Faszikel von den jeweiligen Nerven und deren Aufgaben in der Peripherie abhängen und stark variieren.3,4 Für die Bildgebung sind die Faszikel bzw. deren Gruppen die kleinsten mikroanatomischen Strukturen, welche bildgebend z.B. im hochauflösenden Ultraschall (HRUS = Frequenzgänge >16 MHz), aber auch in der Hochfeld-MRT (> 3T) sicher als eigenständig dargestellt werden können und das bekannte „Honigwabenmuster“ der Nervenquerschnitte erzeugen: Es stellen sich dadurch sog. monofaszikuläre, oligofaszikuläre und polyfaszikuläre periphere Nerven dar; diese morphologischen Einteilungen sind jedoch ausschließlich einem jeweils aktuellen Auflösungspotenzial geschuldet und können somit nicht als „letztgültig“ angesehen werden.5, 6

Prognostisch zählt allerdings besonders das Kompartiment eines „peripheren Nervs“, welches sich schlussendlich durch das allumscheidende Epineurium (angloamerikanisch auch „outer nerve sheath“) definiert und eine Kopplung zur Umgebung darstellt. Das Epineurium ist nämlich bei Verletzungen als Erstes betroffen bzw. führt dessen Beschädigung mit Heilungsvorgängen zu teils erheblicher Symptomatik schon bei teils subtilen Veränderungen in der Bildgebung: Vernarbungen als ungerichtete Reparaturmechanismen greifen ungehemmt auf das Perineurium über mit folglich trophischen Veränderung und segmentalen Funktionseinschränkungen betroffener Faszikel und schlussendlich Axone. Somit ist – neben der reinen mechanischen Wiederherstellung – besonders die funktionelle Wiederherstellung („Signalleitung“) zu bedenken.7

Bildgebungsstrategien: hochauflösende Sonografie (HRUS) und MRT

Die Sonografie bietet bei Nutzung entsprechend geeigneter Schallköpfe (16–22 Mhz; Linear Array Scanner/Hockey Stick) Ortsauflösungen (Pixel-Size) zur Darstellung auch (mikro)anatomischer und somit diagnostisch relevanter Features peripherer Nerven; hierbei gelingt die Übersichtsdarstellung mit Frequenzgängen ab 12–14 MHz (US) und spezifische Darstellungen mit Frequenzgängen von >18 MHz (HR-US); die Darstellung mit Frequenzen > 22 MHz wird aufgrund des mit der Frequenzhöhe zunehmend ungünstigen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses bzw. der sukzessive geringer werdenden Eindringtiefe nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

Erforderlich sind dezidierte Darstellungen von:

-

Kontinuität der äußeren Nervenbegrenzung (Epineurium)

-

innerer Textur in zwei Darstellungsebenen („honeycomb texture“ vs. „Faszikelbänder“) – Perineurium

-

Perifokus

sowie ggf. funktionelles Assessment.

Z.B. bei Ödemen, Unterblutungen, ausgeprägter Adipositas kann die physikalische Schalldämpfung die Verwendung niedrigerer Schallfrequenzen notwendig machen, welche diagnostische Features (temporär) nicht ausreichend abbilden.

Bei grundsätzlich gleichen Anforderungen hat die MRT den Vorteil einer weniger überlagerungssensiblen Darstellung mit hoher Artefaktanfälligkeit durch metallische Fremdkörper. Problematisch und aufwendig ist eine Darstellung peripherer Nerven auch in anatomisch/topografisch komplexen Regionen (Spezialverfahren/spezielle Spulensysteme); konkurrenzlos ist die MRT allerdings für die Darstellung von Plexus lumbosacralis und von intraspinalen Nervenabschnitten (Radix ventralis/dorsalis).

Nervenabschnitte bieten auch hier die typische Textur, wobei das Bindegewebe in allen Sequenzen signalarm bis signalfrei ist und die Faszikel jeweils sequenzabhängig isointens (T1) bis hyperintens (T2) dargestellt werden. Auch in der MRT gilt es, die o.g. für die HRUS geforderten morphologischen Features dezidiert darzustellen.

Grundsätzlich sollten im Sinne einer diagnostischen Bildauflösung (Ortscodierung) MR-Scanner Feldstärken von >3T aufweisen; spezifische Darstellungen mit Feldstärken <3T sind oft stark eingeschränkt, werden jedoch mit optimierten Spulensystemen versucht. Sie erfassen dann jedoch nur relevante Features von größeren Nerven.

MRT-Standardsequenzen

T1-gewichtete Sequenzen

stellen die Anatomie der Nerven dar und identifizieren diese sowie ihre Umgebung.

T2-gewichtete Sequenzen

sind hilfreich zur Beurteilung von Ödemen und Entzündungen, Flüssigkeiten werden hyperintens (hell) dargestellt.

STIR (Short Tau Inversion Recovery)

Diese T2-gewichtete Sequenz wird verwendet, um Fettsignale zu unterdrücken und somit die Sichtbarkeit jeglicher Flüssigkeitsansammlung oder Entzündung zu erhöhen.

DWI (diffusionsgewichtete Bildgebung)

Diese Sequenzen messen vektoriell die Beweglichkeit von Protonen in Geweben und können zur Beurteilung von anisotropen Veränderungen verwendet werden; dies ist z.B. bei akuten Nervenverletzungen dienlich und kann mikroanatomische Strukturen und deren Verletzungen darstellen.

3D-Gradienten-Echo-Sequenzen

Hier werden Signale in allen 3 Raumrichtungen akquiriert und ermöglichen eine räumliche Darstellung. Dies ist besonders in komplexen anatomischen Regionen nützlich.

Nervenspezifische Sequenzen

Nerven in spezieller Topografie (z.B. Hirnnerven) können besser dargestellt werden: i.e. stark T2-gewichtete 3D-SPACE- oder FLAIR-Sequenzen.

Sonotopografie der peripheren Nerven

Da die Sonografie mit hohen Schallfrequenzen aufgrund mitunter kleiner Schallkopfaperturen nur kleine Areale abbildet, muss die Zuordnung einzelner Nerven mittels typischer Landmarken erfolgen: Anatomisch verlaufen Nerven immer in umscheidenden Faszienduplikaturen. Diese Duplikaturen können auch durch zusätzliches Fettgewebe expandiert werden, was zu „fat-filled flat tunnels“ führt und diese Räume gut auffindbar macht. Eine empfehlenswerte Strategie zur sicheren Darstellung einzelner peripherer Nerven basiert auf einem Step-by-step- „Landmarken-System“ (Tab.1).8

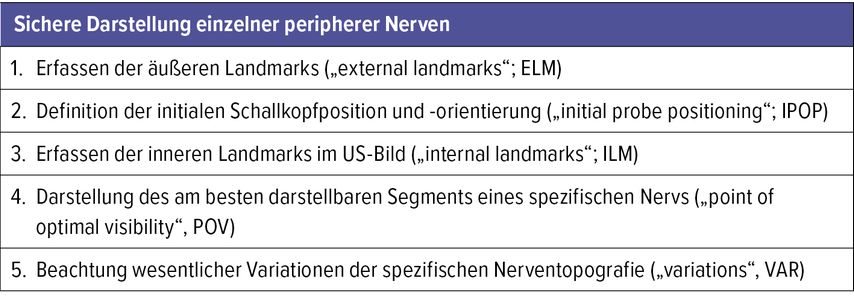

Tab. 1: Eine empfehlenswerte Strategie zur sicheren Darstellung einzelner peripherer Nerven basiert auf einem Step-by-step-„Landmarken-System“ nach Gruber et al.8

Pathomorphologie derperipheren Nerven

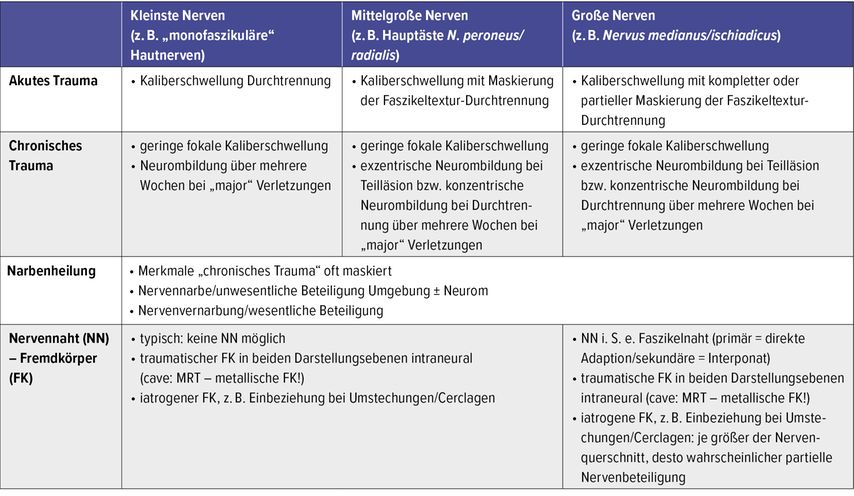

Grundsätzlich werden Pathologien peripherer Nerven als in 2 Bildebenen darstellbare Störungen der (Mikro-)Anatomie definiert; Nervenverletzungen beziehen sich auf die Klassifikation von Seddon und Sunderland (Tab. 2).9

Spezialfall Plexuscervicobrachialis

Die Bildgebung nach der Klassifikation von Seddon und Sunderland9 gilt hier nur bedingt, da die üblichen HRUS-Features nur bedingt wie an periphereren Nerven funktionieren: Besonders an proximalen Wurzeln zeigen aufgrund der hier typisch (sonografisch) texturarmen Darstellung subtotale Nervenläsionen mitunter ausschließlich segmentale Schwellungen, d.h. spindelförmige Auftreibungen ± ödembedingte Unschärfe/Signalveränderung (=MRT T2). Im Akutsetting bleiben damit hier nur eindeutige Befunde einer Neurotmesis durch die Darstellung dehiszenter Stümpfe bzw. akute Restriktionen durch raumfordernde Hämatome, Fragmente oder Ähnliches (Abb. 1a und b).

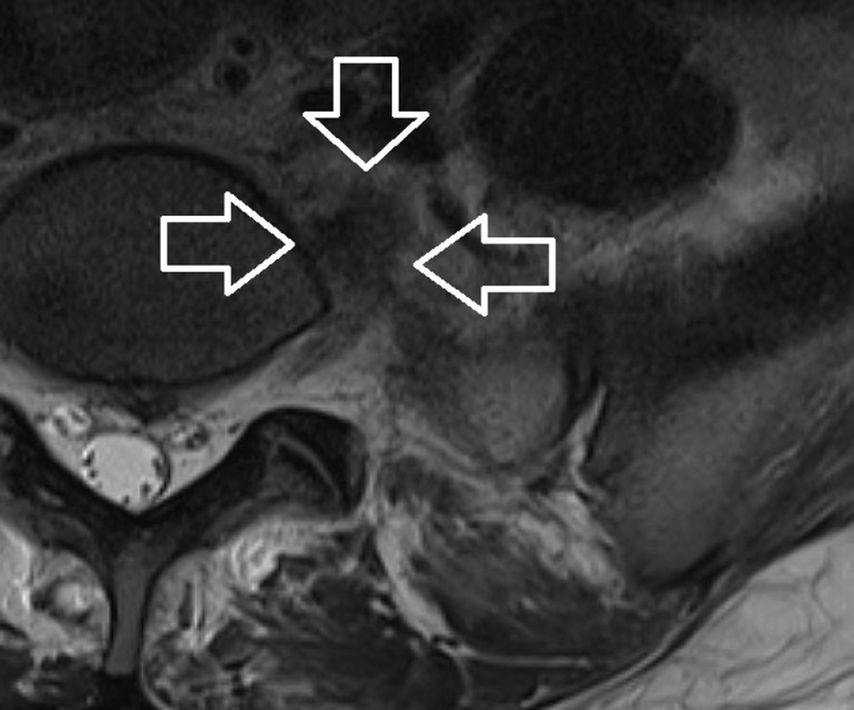

Abb. 1a: CT-Scan durch den lumbosakralen Übergang axial mit Avulsionsfragmenten aus dem Os sacrum SWK1 links (Pfeile)

Abb. 1b: Korrespondierendes axiales MR-Bild (T2-Gewichtung) zu Abb. 1a mit Darstellung des Nervenstumpfes Wurzel L5 links (Pfeile)

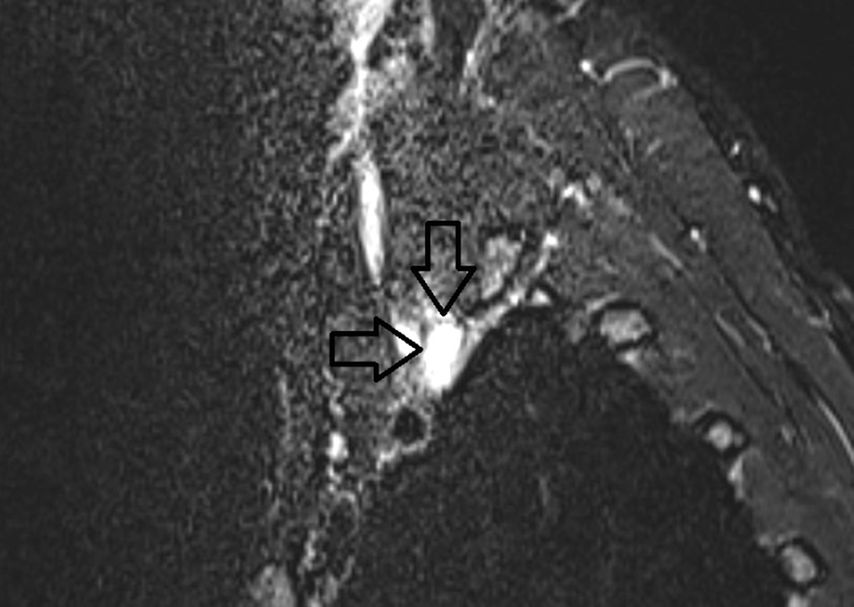

Eine weitere Zuordnung von unklaren Primärverletzungen am proximalen oberen Plexus kann im Zeitverlauf möglich werden: Bildgebend lassen sich dann Zeichen von segmentalen Defektheilungen (i.e. Kontinuitätsneurome) erfassen und klassifizieren (Abb. 2a und b).

Abb. 2a: Sagittales MR-Bild (fettsatte T2-Wichtung) mit Darstellung eines Neuroms der Nervenwurzel C8 links

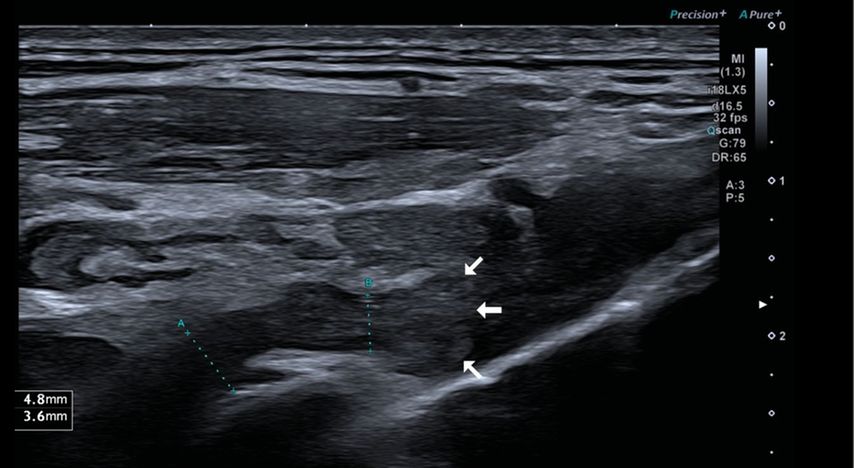

Abb. 2b: Korrespondierendes, parakoronares US-Bild zu Abb. 2a als narbig fixiertes, endständiges Stumpfneurom (Pfeile) der Wurzel C8 (Messstrecken)

Nerventrauma

Die direkte Beteiligung peripherer Nerven im Rahmen von Traumata ist sehr häufig; insbesondere in Extremitäten werden periphere Nerven überproportional beteiligt, wenn auch die wesentliche Mehrzahl der Verletzungen banal und temporär ist und die Bildgebung meist kein Korrelat zeigt; falls klinisch protrahiert, zeigen sich unscharf vergrößerte Querschnittflächen, teils mit Maskierung der Faszikelstruktur. Die MRT zeigt (sequenzspezifisch) neben Ödemen bei Durchtrennungen anatomisch retrahierte Nervenstümpfe signalarm (neurale Bindegewebe) bis signalreich (Stumpfregionen) ± Hämatome.

Je nach Auflösung lassen sich eher komplette als partielle Durchtrennungen darstellen, und dies bei eher großen Nerven; nicht in geometrischen Körperachsen verlaufende Nervensegmente bzw. kleine Nerven entgehen dabei oft der Diagnostik bzw. Zuordnung. Hier ist die HRUS eindeutig und wesentlich im Vorteil. Unabhängig von der Modalität sind durchtrennte Faszikel oder Nerven jedenfalls als „major lesion“ zu werten: Formen von peripheren neuralen Verletzungen sind klar zuzuordnen, um weitere notwendige Therapien planen zu können. Falls – trotz Verdacht – initial bildgebend keine eindeutige „major lesion“ nachgewiesen werden kann, müssen zeitgerecht spezifische Folgeuntersuchungen zur Suche von Sekundärindikatoren folgen, da sich diese erst entwickeln: Neurome bzw. retrahierende Faszikel sind folglich eindeutige „features of interest“ und müssen für zeitgerechte Therapiepläne berücksichtigt werden.10

Bildgebung nach Nerven-OP

Operationen zur Wiederherstellung kontinuierlicher Nerven(faszikel) zeigen im optimalen Fall (durch Mikronähte) adaptierte Einzelfaszikel im Sinne von Nähten von bindegewebigen Leitstrukturen (Abb.3); durch diese Adaptionen sollen Axone Erfolgsregionen reinnervieren. Erfolgt dies nicht, entwickeln sich an sog. Adaptionsneurome, welche sich bildgebend erfassen lassen und eine Aussage über die Adaptionsqualität und erwartbare klinische Effekte erlauben. Diese Beurteilungen haben immer in Zusammenschau mit der klinischen und elektrophysiologischen Diagnostik zu erfolgen.11,12

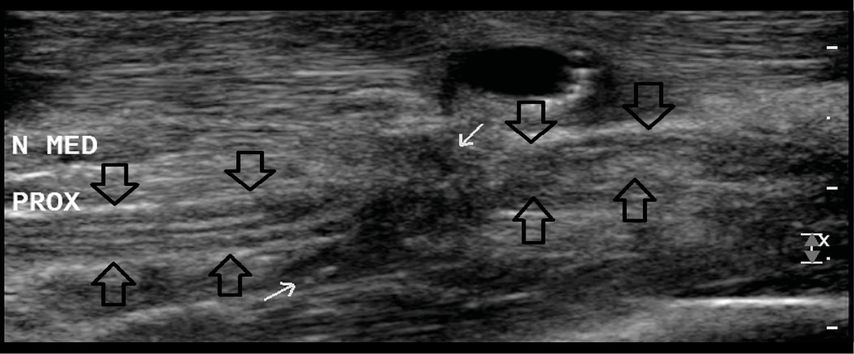

Abb. 3: Postoperatives Kontinuitätsneurom (kleine weiße Pfeile) des Nervus medianus (große schwarze Pfeile) nach Adaption: proximal (links) des Neuromes regelrechte Faszikelstruktur, distal (rechts) Faszikelstruktur degenerativ gestört

Literatur:

1 Schnorr B et al.: Embryologie der Haustiere; Teil V, Kap. 20, Thieme eBooks 2011; S 138 f 2 Straka H et al.: Developmental Neurobiology 2012; 72(4): 649-63 3 Kelly EJ et al.: End-to-side nerve coaptation: a qualitative and quantitative assessment in the primate. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2007; 60(1): 1-12 4 Wiberg M et al.: SScand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2003; 37(3): 163-735 Pušnik L et al.: Sci Rep 2025; 15(1): 557 6 Bäumer P: Radiologe 2017; 57(3): 176-83 7 Bourke G et al.: J Hand Surg Eur 2024; 49(6): 668-80 8 Gruber H et al.: Nervensonographie kompakt. Springer 2018 9 Flores AJ et al.: Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2000; 29(3): 167-73 10 Toia F et al.: J Neurosurg 2016; 125(3): 603-14 11 Juerd Wijntjes J et al.: Diagnostics (Basel) 2020; 11(1): 30 12 Noguerol TM et al.: Radiographics 2019; 39(2): 427-46

Das könnte Sie auch interessieren:

Neurologische Diagnostik und Abklärungsalgorithmus

Erworbene, insbesondere traumatische Nervenschäden stellen in der klinischen Praxis eine häufige und komplexe Herausforderung dar. Eine präzise Diagnose und Einschätzung des ...

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...