©

Getty Images/iStockphoto

Muss man das Emphysem heute noch spezifischer beurteilen?

Jatros

30

Min. Lesezeit

08.09.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Der Begriff Emphysem umschreibt mittlerweile eine Familie heterogener Phänotypen. Deren Differenzierung gewinnt in zunehmendem Maße an Bedeutung, da sie für die korrekte Auswahl und den Erfolg einer Therapie enorm wichtig ist.</p>

<hr />

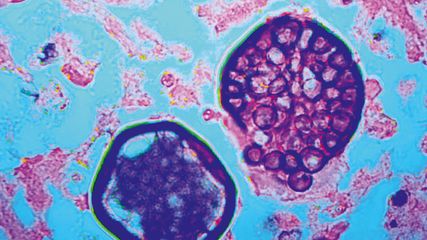

<p class="article-content"><p>Die Forderung nach einer differenzierteren Betrachtung des Emphysems ist begleitet von derjenigen nach geeigneten und einheitlichen Maßnahmen zur Klassifizierung und Quantifizierung. Sie geht außerdem einher mit dem Wunsch nach daraus ableitbaren Therapiemöglichkeiten. Trotz vielfach mangelnder Evidenz ist bereits heute die eine oder andere Therapieentscheidung aus der Bestimmung der einzelnen Emphysemtypen ableitbar.</p> <h2>Definition des Emphysems</h2> <p>Das Emphysem ist definiert als eine abnormale, permanente Erweiterung distal der terminalen Bronchien, begleitet von einer Zerstörung der Bronchiolenarchitektur, jedoch unabhängig von einer Fibrose.<sup>1</sup> Weitaus am häufigsten werden Emphyseme im Zuge einer COPD diagnostiziert. Bei Asthma und Asthma-COPD-Overlap-Syndrom (ACOS) treten sie im Vergleich eher selten auf (8 bzw. 12 % ).<sup>2</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Pneumo_1604_Weblinks_Seite12.jpg" alt="" width="834" height="1351" /></p> <h2>Einteilung der Emphysemtypen</h2> <p>Grundsätzlich kann man heute zwischen drei Hauptarten von Emphysemen unterscheiden: zentrilobulären, panlobulären und paraseptalen (Tab. 1).<sup>3</sup> Darüber hinaus fließen jedoch auch die regionale Emphysemverteilung und die Quantifizierung in die detaillierte Charakterisierung eines Emphysems ein.<br /> <br /><strong> Zentrilobuläres Emphysem (CLE)</strong><br /> Alleine beim CLE differenziert man zwischen fünf verschiedenen Emphysem­untertypen (Tab. 1).<sup>3</sup> Diese werden anhand der im CT erkennbaren Aufhellungen („lucencies“) emphysematischer Areale definiert. Die Entwicklung verläuft graduell und kann von der in Spuren vorhandenen (<0,5 % Aufhellungen) über die maximal destruierende Form (ADE) bis hin zur panlobulären Ausprägung fortschreiten. Das Lungengewebe ist dabei massiv zerstört, die Lungenarchitektur teilweise aufgehoben, sogar bis über die Lobulusgrenzen hinaus. Es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungsformen: von apikal betont bis zu diffus verteilt. Dies macht eine rein visuelle Quantifizierung schwierig. Der Einsatz von geeigneter Software zur Quantifizierung der betroffenen Areale ist hier klar zu empfehlen, selbst wenn dafür beachtliche Investitionssummen aufgewendet werden müssen.<br /> <br /><strong> Panlobuläres Emphysem (PLE)</strong><br /> Bei der panlobulären (auch panazinären) Form des Emphysems sind zwar das Ausmaß und die Schwere der Zerstörung der Alveoli oft geringer als beim CLE, allerdings sind alle Acini eines Lungenlappens mehr oder weniger gleichmäßig davon betroffen.<sup>3</sup> Das panlobuläre Emphysem ist charakteristisch für Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin(AAT)-Mangel. Eine Abgrenzung ist therapeutisch bedeutsam, weshalb jeder Patient mit COPD oder Asthma bronchiale auf den AAT-Mangel im infektfreien Intervall getestet werden sollte. Im CT fällt das fortgeschrittene PLE bei AAT-Mangel häufig durch vermehrtes Auftreten in den Unterlappen auf.<span style="text-decoration: line-through;">3</span><br /> <br /><strong> Paraseptales Emphysem (PSE)</strong><br /> Dieser Emphysemtyp beschreibt Läsionen nahe der Pleuraoberfläche, der Thoraxwand und den interlobulären Fissuren. In Reihen angeordnete PSE können dem „honeycombing“ ähneln, wie es bei der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) beobachtet wird, jedoch sind die Zysten beim PSE größer und die typischen Anzeichen für Fibrose fehlen. Das PSE bleibt oft undiagnostiziert, da nicht selten signifikante Symptome oder physiologische Beeinträchtigungen ausbleiben.<sup>4</sup> Je nach Schweregrad unterscheidet man zwischen zwei Formen: der milden Ausprägung mit Veränderungen ≤1cm sowie der substanziellen paraseptalen Form mit juxtapleuralen Veränderungen >1cm (Tab. 1).<sup>3</sup> Es ist angemessen, bis zu 4 oder 5 kleine Zys­ten (≤1cm) unberücksichtigt zu lassen, da auch bei Nichtrauchern relativ häufig minimale subpleurale, emphysematöse Abnormalitäten auftreten können.<sup>5, 6</sup></p> <h2>Therapiemöglichkeiten beim Emphysem</h2> <p><strong>Medikamentöse Therapie</strong><br /> Derzeit gibt es kein Medikament, das die durch ein Emphysem hervorgerufenen, strukturellen Veränderungen rückgängig machen oder therapieren könnte. Die vielversprechenden Ergebnisse, die mit Retinoid(RA)-Agonisten im Mausmodell erzielt worden waren, konnten bei Patienten bislang nicht bestätigt werden.<sup>7, 8</sup> Die Überblähung als Folge der strukturellen Veränderungen kann jedoch erfolgreich mit lang wirksamen Betamimetika (LABA) bzw. lang wirksamen Muskarinrezeptorantagonisten (LAMA) behandelt werden.<sup>9</sup> Bei einem Emphysem aufgrund eines AAT-Mangels hat sich im RAPID-Trial nach 24 Monaten gezeigt, dass die Lungenstruktur unter dem Alpha-1-Proteinase-Inhibitor weniger stark abnimmt als unter Placebo.<sup>10</sup><br /> <br /><strong> Trainingsempfehlungen</strong><br /> Es gibt bislang keine Daten, die belegen, dass Sport das Emphysem günstig beeinflusst. Geeignetes Training kann jedoch positive Auswirkungen auf die Mortalität und die Lebensqualität von Emphysempatienten haben. Die ATS/ERS-Leitlinien empfehlen eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining. Die Borgskala (Borg Dyspnea Scale 4–6) dient dabei als Orientierung hinsichtlich Trainingsintensität (Tab. 2).<sup>11</sup><br /> Patienten mit schweren Atemwegsobstruktionen und geringer Leistungsfähigkeit (<60 % ), niedriger O<sub>2</sub>-Sättigung (≤85 % ), starker Dyspnoe und geringer zeitlicher Belastbarkeit (<10min) zeigen eine bessere Therapieadhärenz bei einem Intervalltraining. Zusätzlich (wenn möglich täglich) sollte auch ein Inspirationsmuskeltraining absolviert werden, ebenfalls in Intervallform.<sup>12</sup><br /> <br /><strong> Endoskopische Methoden</strong><br /> Der Einsatz von Ventilen und Coils wird nach wie vor sehr kontrovers diskutiert. In einer kürzlich publizierten Studie konnte eine klinisch relevante Verbesserung von Lungenfunktion und Trainingskapazität bei Patienten mit schwerem Emphysem ohne Kollateralventilation durch eine Ventilimplantation gezeigt werden.<sup>13</sup> Der Effekt von endobronchialen Coils bei Patienten mit Emphysem und schwerer Überblähung wurde in der RENEW-Studie untersucht.<sup>14</sup> Die beobachteten Verbesserungen waren nur moderat, das Risiko für schwere Komplikationen hingegen erhöht. Nach Empfehlung der GOLD-Leitlinien (in denen diese Studien allerdings noch nicht berücksichtigt sind) sollten endoskopische Lungenvolumenreduktionen nicht außerhalb von klinischen Studien durchgeführt werden.<sup>15</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Pneumo_1604_Weblinks_Seite11.jpg" alt="" width="1259" height="503" /></p> <p>Chirurgische Therapie<br /> Die schon lange bekannten Daten des National Emphysema Treatment Trial (NETT) von mehr als 1.200 Patienten zur Lungenvolumenreduktionschirurgie (LVRS) sind noch immer aktuell.<sup>16</sup> Sie zeigen, dass die Emphysemchirurgie nicht bei allen Patienten einen Überlebensvorteil gegenüber der medikamentösen Therapie bietet (Abb. 1a). Patienten mit apikal betontem Emphysem und geringer körperlicher Leistungsfähigkeit profitieren allerdings mit einem deutlichen Überlebensvorteil von einer chirurgischen Therapie (Abb. 1b). Dies halten mittlerweile auch die GOLD-Leitlinien fest.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Unter dem Begriff Emphysem sind mittlerweile sehr viele Phänotypen subsumiert. Eine korrekte Phänotypisierung ist somit Grundvoraussetzung, um für jeden Patienten die geeignete Therapie aus den aktuell zur Verfügung stehenden auszuwählen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Storbeck B et al: Rofo 2015; 187(7): 543-54 <br /><strong>2</strong> Gupta S et al: Chest 2009; 136(6): 1521-8 <br /><strong>3</strong> Lynch DA et al: Radiology 2015; 277(1): 192-205 <br /><strong>4</strong> Smith BM et al: Am j Med 2014; 127(1): 94.e7-e23 <br /><strong>5</strong> Mets OM et al: AJR Am J Roentgenol 2012; 199(2): 336-40 <br /><strong>6</strong> COPDGene CT Workshop Group; Barr RG et al: COPD 2012; 9(2): 151-9 <br /><strong>7</strong> Massaro GD et al: Nat Med 1997; 3: 675-7 <br /><strong>8</strong> Stolk J et al: Eur Respir J 2012; 40(2): 306-12 <br /><strong>9</strong> O’Donnell DE et al: Eur Respir J 2004; 23: 832-40 <br /><strong>10</strong> Watz H et al: BMC Pulm Med 2009; 14: 158 <br /><strong>11</strong> Spruit MA et al: Am J Respir Crit Care Med 2013; 188(8): e13-64 <br /><strong>12</strong> Gloeckl R et al: Eur Respir Rev 2013; 22(128): 178-86 <br /><strong>13</strong> Klooster K et al: N Engl J Med 2015; 373(24): 2325-35 <br /><strong>14</strong> Sciurba FC et al: JAMA 2016; 315(20): 2178-89 <br /><strong>15</strong> The Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD (updated 2016). Available on the GOLD website <a href="http://www.goldcopd.org" target="_blank">www.goldcopd.org</a> <br /><strong>16</strong> Fishman A et al: N Engl J Med 2003; 348(21): 2059-73</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...