©

Getty Images/iStockphoto

Diagnostik und Therapie der pulmonalen Hypertonie bei Lungenerkrankungen

Jatros

Autor:

Dr. Teresa Sassmann

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski

Klinische Abteilung für Pulmonologie<br> Universitätsklinik für Innere Medizin<br> LKH Univ.-Klinikum Graz<br> E-Mail: horst.olschewski@medunigraz.at

30

Min. Lesezeit

19.12.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">In den letzten Jahrzehnten hat sich das Forschungsfeld der pulmonalen Hypertonie (PH) stetig weiterentwickelt. Besonders die zielgerichteten Therapien zur Behandlung der pulmonalarteriellen Hypertonie (PAH) stellen einen großen Fortschritt dar. Für andere Formen der PH stehen bislang allerdings kaum Optionen zur Verfügung. In diesem Artikel möchten wir einen aktuellen Überblick über die Diagnostik und die modernen Therapiekonzepte der PH bei Lungenerkrankungen geben, basierend auf den im Rahmen des 6. Weltsymposiums zur pulmonalen Hypertonie (6. WSPH) 2018 in Nizza erarbeiteten Proceedings, die kürzlich publiziert wurden.<sup>1</sup></p>

<hr />

<p class="article-content"><h2>Definition und Klassifikation der pulmonalen Hypertonie</h2> <p>In der ERS/ESC-Leitlinie für PH, die auf die 5. WSPH von 2013 zurückgeht, wird die PH definiert als Anstieg des mittleren pulmonalarteriellen Drucks (mPAP) ≥ 25 mmHg in Ruhe, gemessen mittels Rechtherzkatheter (RHK).<sup>2</sup> In den Proceedings der 6. WSPH von 2018 empfehlen die Experten nun die Änderung dieser Definition mit Absenkung des mPAP-Kriteriums auf > 20 mmHg.<sup>3</sup> Aktuelle Studien haben gezeigt, dass bereits eine Erhöhung des mPAP > 20 mmHg mit einer erhöhten Mortalität einhergeht.<sup>4, 5</sup> Damit entfällt die Diskussion rund um eine „Borderline“-PH. Auch die Definitionen für eine präkapilläre und postkapilläre PH wurden adaptiert (Tab. 1).<sup>3</sup><br /> Die PH wird in folgende 5 Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 „Pulmonalarterielle Hypertonie (PAH)“, Gruppe 2 „Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung“, Gruppe 3 „Pulmonale Hypertonie infolge von Lungenerkrankungen und/oder Hypoxie“, Gruppe 4 „Pulmonale Hypertonie bei pulmonalarteriellen Obstruktionen (z. B. chronische thromboembolische PH)“ und Gruppe 5 „Pulmonale Hypertonie multifaktorieller und/oder unklarer Genese“. Für die Gruppe 3 sieht die Task Force eine Vereinfachung der Klassifikation vor und schlägt nur noch eine Unterscheidung zwischen obstruktiven Lungenerkrankungen, restriktiven Lungenerkrankungen, Lungenerkrankungen mit gemischt restriktivem und obstruktivem Muster, chronischer Hypoxie ohne Lungenerkrankung und Entwicklungsstörungen der Lunge vor.<sup>3</sup><br /> Die PH infolge chronischer Lungenerkrankungen (CLD) stellt nach der PH bei Linksherzerkrankungen die häufigste PHForm dar. Die Ätiologie ist multifaktoriell und komplex. Sie ist mit einer verminderten Belastbarkeit, einer geringeren Lebensqualität und einer erhöhten Mortalität verbunden und erschwert den Krankheitsverlauf des Patienten. Um frühzeitig therapeutisch eingreifen zu können, ist eine rasche Diagnose erforderlich.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1906_Weblinks_jatros_pneumo_1906_s35_tab1_sassmann.jpg" alt="" width="550" height="176" /></p> <h2>Diagnostik und Management der PH bei Lungenerkrankungen</h2> <p>Zunächst sollte der Verdacht auf eine PH infolge einer Lungenerkrankung anhand von klinischer Symptomatik, Biomarkern, Elektrokardiografie (EKG), Lungenfunktionsuntersuchung, Blutgasanalyse und Thoraxröntgen gestellt werden. PHPatienten leiden häufig unter Dyspnoe, Erschöpfung und reduzierter Leistungsfähigkeit, welche aufgrund der Lungenerkrankung alleine nicht erklärbar sind. Auch Zyanose, Synkope, periphere Ödeme und gestaute Halsvenen kommen vermehrt vor, können jedoch auch komplett fehlen. Im EKG zeigt sich in etwa der Hälfte der Fälle ein Rechtstyp. Weitere Hinweise auf eine PH sind ein (meist inkompletter) Rechtsschenkelblock, ein P-dextroatriale und eine S-Persistenz bis V6.<sup>6</sup> Ein erhöhtes „brain“-natriuretisches Peptid (BNP) oder N-terminales proBNP kann auf das Vorliegen einer schweren PH hinweisen, dieses ist jedoch unspezifisch.<sup>1</sup> Im Thorax-Röntgen können ein verbreitertes Pulmonalissegment, dilatierte zentrale Pulmonalarterien, eine verlängerte retrosternale Kontaktfläche als Zeichen eines vergrößerten rechten Herzens sowie dilatierte zentrale Pulmonalarterien auffallen. Ist die Diffusionskapazität der Lunge (D<sub>LCO</sub>) gegenüber der FEV<sub>1</sub> überproportional vermindert oder im CT-Thorax das Verhältnis des Durchmessers von der Pulmonalarterie zur Aorta ascendens > 1,1, so weist dies ebenfalls auf eine PH hin. Die von den ESC/ ERS-Leitlinien am stärksten empfohlene nicht invasive Screening-Methode ist die transthorakale Echokardiografie. Vergrößerte rechte Herzhöhlen, eine Verlagerung und Abflachung des interventrikulären Septums (D-Zeichen), eine erhöhte maximale trikuspidale Regurgitationsgeschwindigkeit (TRV), eine verminderte RV-Akkzelerationszeit, eine reduzierte maximale systolische Geschwindigkeit des basalen Segments der rechtsventrikulären Lateralwand (s‘) und der erhöhte linksventrikuläre Exzentrizitätsindex gehören zu den PHZeichen, um nur einige der vielen Parameter zu nennen, die den Verdacht auf eine CLD-PH erhärten können. Zu beachten ist jedoch, dass diese Untersuchungen in keinem Fall während einer akuten Exazerbation durchgeführt werden sollen. Der Grund dafür ist, dass eine akute Exazerbation zu hochgradigen kardialen Einschränkungen und zu einem deutlichen Anstieg des pulmonalen Drucks führen kann.<br /> Zur Sicherung der PH-Diagnose ist weiterhin der Rechtsherzkatheter (RHK) erforderlich. Der RHK wird nur für Patienten mit Verdacht auf eine schwere PH und eine mögliche therapeutische Konsequenz empfohlen und für solche im Vorfeld einer Lungentransplantation oder einer anderen schwerwiegenden Intervention.<br /> Die Ventilations/Perfusionsszintigrafie sollte frühzeitig eingesetzt werden, um eine PH der Gruppe 3 von einer der Gruppe 4 (pulmonale Hypertonie bei pulmonalarteriellen Obstruktionen) abzugrenzen. Leider ist dieses Verfahren bei schwerer chronischer Lungenerkrankung nicht zuverlässig, sodass in aller Regel eine CT-Pulmonalisangiografie (CTPA) erfolgen muss. Im gleichen Zug sollte eine Dünnschicht-CT (HRCT) durchgeführt werden. Die Lungenfunktion hilft daneben bei der Differenzierung zwischen Gruppe 1 (PAH) und PH der Gruppe 3. Ist das FEV<sub>1</sub> > 60 % und die FVC > 70 % , so ist die PH eher der Gruppe 1 zuzuordnen, bei einem FEV<sub>1</sub> ≤ 60 % oder einer FVC ≤ 70 % hingegen der Gruppe 3.<sup>1, 7</sup> Auch ausgeprägte parenchymatöse Pathologien im HRCT, eine sehr niedrige DLCO und eine respiratorische statt einer zirkulatorischen Limitierung in der Spiroergometrie sprechen für Gruppe 3.<sup>1</sup></p> <h2>Therapie der PH bei Lungenerkrankungen</h2> <p>Grundsätzlich gilt es, die zugrunde liegende Lungenerkrankung optimal zu therapieren. Bei hypoxämischen Patienten wird die Langzeit-Sauerstofftherapie empfohlen. Ist der Patient der Gruppe 3 zuzuordnen oder bleibt die Klassifikation unklar, so wird die Vorstellung des Patienten an einem Expertenzentrum empfohlen, um mithilfe eines multidisziplinären Teams die bestmögliche Therapiestrategie festzulegen. Patienten mit milder bis moderater CLD-PH wird den Nizza-Proceedings zufolge keine PAH-Therapie empfohlen. Leiden CLD-Patienten jedoch unter einer schweren PH (mPAP > 35 mmHg oder mPAP > 25 mmHg und einem „cardiac index“ < 2,0 l/min/m<sup>2</sup>), so sollen individuelle Therapieoptionen unter Einbeziehung des Patienten („shared decision-making“) erarbeitet werden. Bei der COPD gibt es eine relativ kleine Subgruppe von Patienten (1–3 % ) mit einer schweren PH, was auch als ein „pulmonal-vaskulärer Phänotyp“ interpretiert wird.<sup>8</sup> Diese Patienten können offenbar im Einzelfall von einer gezielten PAH-Therapie profitieren.<sup>9</sup> Dennoch wurden solche Patienten noch nie gezielt in randomisierten kontrollierten Studien untersucht. Die bisherigen qualitativ guten Studien haben überwiegend Patienten mit milder bis moderater PH eingeschlossen und blieben durchgehend negativ.<sup>7, 8, 10</sup></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Die Verdachtsdiagnose der PH wird anhand von klinischen, laborchemischen, funktionalen und bildgebenden Verfahren gestellt, wobei die Echokardiografie den höchsten Stellenwert als Suchtest auf Vorliegen einer PH hat. Goldstandard für die Diagnose bleibt die Rechtsherzkatheteruntersuchung. Um die optimale Therapie einer PH aufgrund einer chronischen Lungenkrankheit zu ermöglichen, sollten Patienten mit Verdacht auf eine schwere PH und solche, bei denen keine eindeutige Klassifizierung möglich ist, einem Expertenzentrum zugewiesen werden. Neben der Optimierung der Therapie der Grundkrankheit spielt die Entscheidung über eine PAH-Therapie unter Einbeziehung des Patientenwunsches eine große Rolle. Nachdem die vorliegenden Studien keine klare Empfehlung erlauben, ist die Einschätzung von ausgewiesenen Expertenzentren erforderlich, die auf einer individuellen Basis vorgenommen wird. Für den Einsatz von PAH-Therapeutika bei Patienten mit Lungenkrankheiten sind randomisierte kontrollierte Studien mit Fokus auf die schwere PH erforderlich, um die notwendige Evidenz zu liefern, bevor eine Empfehlung abgegeben werden kann.</p> <p><br /><em>Die Inhalte dieser Übersicht wurden teilweise in einer Arbeitsgruppensitzung des Arbeitskreises Pulmonale Zirkulation der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) erarbeitet, unter Mitwirkung von Philipp Douschan, Gabor Kovacs, Vasile Foris, Susanne Pfeiffer, Stefan Scheidl, Meinhard Kneussl, Christian Hesse, Leigh Marsh, Elvira Stacher, Slaven Crnkovic, Grazyna Kwapiszewska- Marsh, Zoltan Balint, Andrea Olschewski und Horst Olschewski.</em></p> </div></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Nathan SD et al.: Eur Respir J 2019; 53: 1801914. https:// doi.org/10.1183/13993003.01914-2018. <strong>2</strong> Galiè N et al.: Eur Heart J 2016; 37: 67-119. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ ehv317 <strong>3</strong> Simonneau G et al.: Eur Respir J 2019; 53. https://doi.org/10.1183/13993003.01913-2018. <strong>4</strong> Assad TR et al. : JAMA Cardiol 2017; 2: 1361-8. https://doi. org/10.1001/ jamacardio.2017.3882. <strong>5</strong> Douschan P et al.: Am J Respir Crit Care Med 2018; 197: 509-16. https://doi. org/10.1164/rccm.201706-1215OC <strong>6</strong> Kovacs G et al.: PLoS ONE 2016; 11: e0168706. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0168706 <strong>7</strong> Olschewski H et al.: Dtsch Med Wochenschr 2016; 141: S57-61. https://doi.org/10.1055/s-0042- 114528 <strong>8</strong> Kovacs G et al.: Am J Respir Crit Care Med 2018; 198: 1000-11. https:// doi.org/10.1164/rccm.201801-0095PP <strong>9</strong> Lange TJ et al.: Cardiovasc Ther 2014; 32: 202-8. https://doi.org/10.1111/ 1755-5922.12084 <strong>10</strong> Bunel V et al.: Chest 2019; 156: 33-44. https://doi.org/10.1016/j. chest.2019.02.333</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

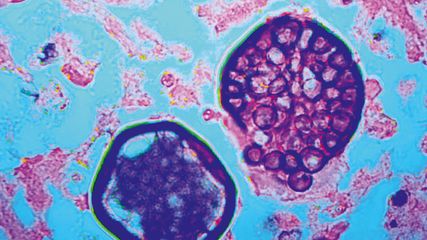

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...