Asthma: State of the Art

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Medizinjournalist

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die GINA-Guidelines haben sich verändert und mit ihnen auch die Asthmatherapie. So findet etwa das MART-Konzept immer weitere Verbreitung. Von der alleinigen Anwendung kurz wirksamer Betamimetika ist man abgekommen – diese sollen nur noch zusammen mit inhalativen Kortikosteroiden gegeben werden. Und für manche Patienten mit schwerem Asthma stehen nun mehrere unterschiedliche Biologika zur Verfügung.

Keypoints

-

Eine Monotherapie mit SABA wird in den GINA-Leitlinien 2021 nicht mehr unterstützt.

-

Neu ist die Einteilung des Therapieschemas in zwei «Tracks».

-

In Track 1 wird als Bedarfstherapie ICS/Formoterol verwendet, in Track 2 wird ein SABA in Kombination mit einem ICS als Bedarfstherapie verwendet.

-

Für die Beurteilung der Asthmakontrolle gibt es vier Kriterien – gut kontrolliert ist ein Asthma nur dann, wenn keines dieser Kriterien erfüllt ist.

-

Metaanalysen haben gezeigt, dass bei Patienten mit schwerem Asthma eine Tripeltherapie (ICS/LABA/LAMA) die Inzidenz von Exazerbationen um ca. 15% senken und die Lebensqualität steigern kann.

-

Biologika zur Behandlung des schweren Asthmas sind auch bei langfristiger Anwendung wirksam und sicher.

Asthma bronchiale ist ein intensiv beforschtes Thema – allein in den Jahren 2020 und 2021 sind dazu 220 randomisierte Studien erschienen», so PD Dr. med. Georg-Christian Funk, Leiter der 2.Medizinischen Abteilung mit Pneumologie, Klinik Ottakring, Wien, an einer Fortbildungsveranstaltung. Und da sind z.B. epidemiologische und pathophysiologische Arbeiten noch gar nicht dabei. «Am wichtigsten sind aber wohl jene Studien, deren Ergebnisse tatsächlich Eingang in die Leitlinien finden und die die klinische Praxis beeinflussen», so der Pneumologe.

Optionen der Initialtherapie

«Wir wissen, dass das Ausmass der Atemwegsentzündung und damit auch der Symptome bei Asthma sehr variabel ist», fuhr Funk fort. Die Beschwerden hängen unter anderem von der Allergenexposition (z.B. Pollen, Tierhaare), der körperlichen Belastung und dem Vorhandensein von Infektionen ab.

Ein kurz wirksames Betamimetikum (SABA), wie es noch vor wenigen Jahren als (alleinige) Bedarfsoption bei Asthmapatienten gesehen wurde, stellt nach neuen Erkenntnissen keine sinnvolle Therapiemöglichkeit dar. SABA sind jedoch nicht gänzlich «out»; sie können in Kombination mit einem inhalativen Kortikosteroid (ICS) auch weiterhin verwendet werden. Das bedeutet konkret, dass immer dann, wenn ein SABA genommen wird, auch ICS dazu inhaliert werden. In diesem Fall wird dann in der nächsten Stufe ICS ständig als Erhaltungstherapie genommen. «Der Nachteil dieses Therapieansatzes besteht nur darin, dass die antiinflammatorische Therapie, also das Glukokortikoid, wenn es als Erhaltungstherapie genommen wird, nicht automatisch an die Intensität des Entzündungsgeschehens angepasst wird», erklärte der Pneumologe.

«Der dritte Ansatz, der sich auch immer mehr durchsetzt, besteht darin, dass die Kombination eines ICS mit dem Betamimetikum Formoterol als Bedarfstherapie – man spricht von ‹antiinflammatory reliever›, kurz AIR – in einem Inhalator verwendet wird», erklärte Funk. «Der Bronchodilatator Formoterol lindert die Symptome und das ICS kommt hier als eigentliche antientzündliche Therapie gleich mit.»

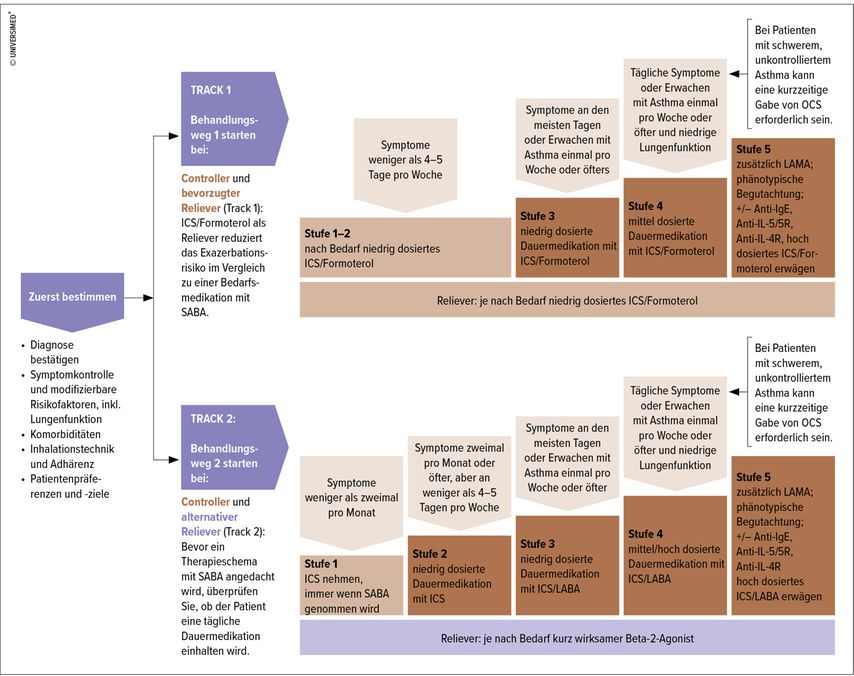

Abbildung 1 zeigt die Therapieempfehlungen aus den internationalen GINA-Guidelines zur Asthmatherapie von 2021.

Abb. 1: Therapiebeginn und -stufen laut GINA. Quelle: GINA-Guidelines 2021, www.ginasthma.org

Aktuelle Analysen zeigen, dass die Kombination ICS/Formoterol die Häufigkeit schwerer Asthmaexazerbationen am besten reduziert und auch den Bedarf an oralen Kortikosteroiden (OCS) vermindert. ICS als Erhaltungstherapie mit SABA bei Bedarf schneidet hier ein wenig schlechter ab, hat aber den Vorteil der etwas besseren Symptomkontrolle gegenüber ICS/Formoterol. Vergleicht man ICS/Formoterol (in einem Inhalator) als Bedarfstherapie mit ICS als Erhaltungstherapie, so schneidet Erstere bezüglich der Exazerbationshäufigkeit etwas besser ab.

Zwei Therapie-Tracks

Eine der Neuerungen der GINA-Leitlinien 2021 ist die Tatsache, dass es nun nicht mehr nur ein Therapieschema gibt, sondern zwei – in GINA als «Therapie-Tracks» bezeichnet (Abb.1).

Track 1

In Track 1 wird als Bedarfstherapie ICS/Formoterol verwendet. In den ersten beiden Stufen ist dies die alleinige Behandlung. Ab Stufe 3 wird ICS/Formoterol dann sowohl als Erhaltungs- als auch als Bedarfstherapie verwendet – dies wird als MART-Konzept («maintenance and reliever therapy») bezeichnet. «Entscheidend dabei ist der Einsatz von Formoterol, und zwar deshalb, weil dieses Betamimetikum einerseits sehr schnell wirkt und andererseits eine lange Wirkdauer aufweist», erläuterte Funk.

Track 2

In Track 2 wird ein SABA als Bedarfstherapie verwendet, allerdings immer – auch schon auf Stufe 1 – in Kombination mit einem ICS. «Das wird allerdings in der Praxis auf Schwierigkeiten stossen, weil es SABA/ICS nicht als Kombinationsinhalator gibt und es schwierig ist, den Patienten zu erklären, warum sie zur Symptomerleichterung noch ein Cortison dazunehmen sollen», schränkte der Pneumologe ein. Diese Stufe 1 trifft zudem nur auf Patienten zu, die weniger als zweimal pro Monat Beschwerden haben. Patienten, die öfter (aber weniger als 4–5 Tage pro Woche) Beschwerden haben, sollten in diesem Track bereits ein niedrig dosiertes ICS als Erhaltungstherapie nehmen.

Ab Stufe 3 gibt es in diesem Track ICS/LABA (lang wirksames Betamimetikum) als Erhaltungstherapie, während als Bedarfstherapie weiter ein SABA zum Einsatz kommt.

Welcher Track für welchen Patienten?

Die beiden Tracks werden jedoch in den Guidelines nicht als vollkommen gleichwertig angesehen; vielmehr wird der Track1 als der bevorzugte angesehen. «Das liegt wohl daran, dass es dazu sehr gute Daten, auch zur Verhinderung von Exazerbationen, gibt», ergänzte Funk. Track2 kommt in speziellen Situationen infrage. «Zum Beispiel für Patienten, die ihre Symptome nicht so gut spüren; die gibt es immer wieder. Und auch Patienten, die das LABA nicht vertragen, weil sie z.B. Herzklopfen oder Tremor davon bekommen. Dann gibt es noch Patienten, die für einen bestimmten Zeitraum hundertprozentig sicherstellen wollen, symptomfrei zu sein, meist aus beruflichen Gründen, etwa Piloten oder Kranführer. Auch hier kann Track 2 mit der ICS-Erhaltungstherapie nützlich sein», so Funk.

Insgesamt werde jedoch der Track2 vermutlich zugunsten von Track1 an Bedeutung verlieren. «Die Dosis hängt von der Häufigkeit und dem Schweregrad der Symptomatik ab. Teil der Stufentherapie nach GINA ist es, die Dosis bei Bedarf zu erhöhen oder, bei Beschwerdefreiheit, auch wieder zu reduzieren», fügte Funk hinzu.

Kontrolliert oder nicht kontrolliert?

Für die Beurteilung der Asthmakontrolle gibt es vier Kriterien:

-

Symptome tagsüber >2x/Woche

-

nächtliches Erwachen durch Asthmax

-

Aktivitätseinschränkung durch Asthma

-

Aktivitätseinschränkung durch Asthma

Gut kontrolliert ist ein Asthma nur dann, wenn keines dieser Kriterien erfüllt ist. Bei ein bis zwei erfüllten Kriterien ist das Asthma teilweise, bei drei bis vier erfüllten Kriterien gar nicht kontrolliert. Das Kriterium 3 würde allerdings im Widerspruch zu der Situation in den Stufen1 und 2 (vor allem 2) des Track1 stehen. In diesem Fall gilt das Kriterium erst dann als erfüllt, wenn die Fixkombination ICS/Formoterol öfter als viermal in der Woche angewendet oder die Tageshöchstdosis von Formoterol überschritten wird.

Als Parameter zur Beurteilung des Risikos für zukünftige Verschlechterungen sollte einerseits die aktuelle Lungenfunktion, andererseits die Anzahl der stattgefundenen Exazerbationen herangezogen werden.

Wenn trotz Therapie das Asthma nicht oder nur teilweise kontrolliert ist, sollten zunächst Inhalationstechnik und Therapieadhärenz überprüft werden. Sind diese in Ordnung, ist die Asthmadiagnose infrage zu stellen. Sofern sie hält, sollten Störfaktoren (z.B. Rauchen, Allergenexposition, berufliche Exposition gegenüber inhalativen Noxen) und Komorbiditäten (Adipositas, Nasenpolypen, Komedikation bzw. Polypharmazie) optimiert werden. Asthma, das wegen solcher Störfaktoren und Komorbiditäten nicht gut kontrolliert ist, wird als «schwer zu behandelndes Asthma» bezeichnet. Ist auch die Optimierung der Störfaktoren nicht hilfreich, muss die nächste Stufe des GINA-Schemas angewendet werden. Wenn auch dann noch Beschwerden bestehen, handelt es sich um ein echtes, schweres Asthma. Älteren Daten zufolge haben 17% der Asthmatiker ein schwer zu behandelndes, aber nur ca. 4% ein schweres Asthma.

Therapie des schweren Asthmas

Wenn man sich bereits auf Stufe 4 des GINA-Schemas befindet und keine vollständige Asthmakontrolle erreicht wird, bieten sich für den Schritt zu Stufe 5 zwei Möglichkeiten an: ICS-Steigerung oder Zugabe eines lang wirksamen Muskarinantagonisten (LAMA). Patienten, die früher gut auf hoch dosiertes ICS angesprochen haben, eine deutliche Typ-2-Signatur (Eosinophile in Blut oder Sputum erhöht, FeNO erhöht) ihres Asthmas aufweisen und häufig exazerbieren, werden eher von der Steigerung der ICS-Dosis profitieren. Patienten mit schlechter Lungenfunktion (FEV1 <80%), fixierter Atemflussobstruktion, bronchialer Hyperreagibilität und Hypersekretion sind eher Kandidaten für die Zugabe eines LAMA.

Metaanalysen haben gezeigt, dass eine solche Tripeltherapie (ICS/LABA/LAMA) die Inzidenz von Exazerbationen um ca. 15% senkt und (in etwas geringerem Ausmass) auch die Lebensqualität steigert.

Biologika bei schwerem Asthma

«Da man orale Kortikosteroide nach Möglichkeit vermeiden sollte, sind Biologika heute die bevorzugte Therapieoption für solche Patienten», berichtete Funk. Grundsätzlich gibt es drei Wirkmechanismen: Anti-IL-4/13, Anti-IgE und Anti-IL-5/5Rα.

Anti-IgE-Substanzen sind vor allem bei allergischem Asthma geeignet. Die Anti-IL-5/5Rα-Therapie funktioniert gut beim eosinophilen Asthma. «Diese Patienten haben häufig einen späteren Krankheitsbeginn und sind nicht selten adipös», so Funk. Auch Medikamente gegen IL-4/13 wirken gut bei eosinophilem Asthma und bei Patienten mit hohem exhalativem NO (FeNO). «Wir haben inzwischen Daten von allen relevanten Biologika für die Asthmatherapie, die zeigen, dass diese Medikamente auch bei langfristiger Anwendung wirksam und sicher sind», betonte Funk abschliessend.

Quelle:

«COPD/Asthma», Vortrag von PD Dr. med. Georg-Christian Funk, Leiter der 2. Med. Abteilung mit Pneumologie, Klinik Ottakring, Wien, im Rahmen des (virtuellen) 9. Pneumo Aktuell am 29. Januar 2022

Literatur:

beim Vortragenden

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...