Was bringt die neue WHO-Klassifikation für das Prostatakarzinom?

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Eva Compérat

Klinisches Institut für Pathologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: eva.comperat@meduniwien.ac.at

Die im Juli 2022 erschienene fünfte Edition der WHO-Klassifikation „Urinary and Male Genital Tumours“ hat verschiedene Änderungen beim Prostatakarzinom integriert. Der Fokus der neuen Edition liegt auf molekularen Erkenntnissen und verfeinerter histologischer Diagnose (kribriforme oder intraduktale Prostatakarzinome). Behandlungs-veränderten Tumoren wird vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt.

Keypoints

-

Der Begriff „Subtypen“wird für histologische Unterarten, die Bezeichnung „Varianten“ für molekulare Gruppen verwendet.

-

Es gibt eine neue histologische Einteilung des azinären Prostatakarzinoms.

-

Die Klassifikation basiert auf einem besserem Verständnis des intraduktalen und kribriformen Prostatakarzinoms.

-

In den molekularen Hintergrund des Prostatakarzinoms wird verstärkt eingeführt.

Weshalb es überhaupt eine Klassifikation braucht

Die Gründe dafür sind vielfältig: Der wichtigste ist, eine uniforme Nomenklatur zu haben, die von Ärzt*innen, Wissenschaftler*innen, Versichernden, Personen im öffentlichen Gesundheitswesen, Patient*innen, aber auch Verantwortlichen, die Tumorregister anlegen, verstanden werden soll und kann. Eine akkurate Klassifikation ist wichtig für optimales Patient*innenmanagement und um Paradigmen für Behandlungen zu entwickeln. Die Diagnose muss konsistent und in der Kommunikation limpid sein. Ebenso müssen Prognose, Prädiktion und Prävention eindeutig erklärt werden. All diese Parameter sind extrem wichtig für eine sinnergebende und vergleichende Forschung mit guten präzisen Kohorten.

Neue Kapitel, veränderte Kapitelverteilungen

In der neuen WHO-Klassifikation finden wir eine Kapitelaufteilung vor, die überall gleich ist, das gilt auch für die anderen „Blue Books“. In allen Kapiteln gibt es sowohl eine exakte Definition der Läsionen als auch einen Hinweis auf die Epidemiologie, Ätiologie, Pathogenese, Makroskopie, Histologie und vieles andere. Ganz besonders möchte ich auf das Unterkapitel „Essenzielle und wünschenswerte diagnostische Kriterien“ hinweisen, welches eine sehr wichtige Hilfestellung bietet.

Eine der wichtigsten Änderungen ist, dass die früher so bezeichneten „Varianten“ nun „Subtypen“ genannt werden. Die Bezeichnung „Varianten“ sollte nur im molekularpathologischen Kontext verwendet werden, „Subtypen“ gelten für die klinische morphologische Pathologie.

Es gibt in dieser neuen WHO-Klassifikation zum Teil veränderte Kapitelverteilungen. Früher hatte der neuroendokrine Part einen Platz in jedem Kapitel (Blase, Prostata, Niere…). Da diese Tumoren aber den gleichen Aspekt, die gleiche Prognose, die gleiche Immunhistochemie und wahrscheinlich auch den gleichen molekularen Hintergrund haben, wurden sie alle in einem Kapitel zusammengefasst. Als Unterkapitel werden die gut differenzierten endokrinen Tumoren beschrieben, die früher unter der Bezeichnung „Karzinoid“ gelaufen sind; ein eigenes Unterkapitel existiert für die Paragangliome. Die dritte große Gruppe sind die neuroendokrinen Karzinome, in der die kleinzelligen, großzelligen und gemischten Neoplasien zusammengefasst werden. Bei Letzteren ist es wünschenswert, dass die Prozente des neuroendokrinen Anteils angegeben werden.

Andere neue Kapitel befassen sich mit den mesenchymatösen oder den hämatolymphoiden Tumoren und ein sehr wichtiges Kapitel befasst sich mit den genetischen Syndromen, dieses Kapitel ist organübergreifend.

Erbliche Tumorsyndrome

Zu den erblichen Tumorsyndromen, die in der WHO-Klassifikation behandelt werden, gehören unter anderem das Lynch-Syndrom und die Syndrome mit den homologen Rekombinations-Reparatur-Defekten (HRR-Defekten). Es werden auch Keimzell- oder somatische Alterationen der DNA-Reparaturgene wie z.B. BRCA2, ATM oder MSH, die in etwa 20% der aggressiven und/oder metastasierten Prostatakarzinome vorkommen, abgehandelt. Die Defekte der DNA-Mismatch-Repair(dMMR)-Syndrome werden ebenso besprochen. Patienten mit diesen Syndromen scheinen relativ gut auf eine Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren zu reagieren.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Morphologie der Syndrome zum Teil mit den genetischen DNA-Reparatur-Defekten in Zusammenhang zu stehen scheint und aufgrund der pathologischen Morphologie vielleicht Hochrisikopatientengefunden werden können.

„Treatment-related“neuroendokrine Prostatakarzinome

Die WHO-Klassifikation 2022 akzeptiert formell die „Grade Groups“, ebenso den Begriff des intraduktalen Karzinoms der Prostata. Zudem werden neue Typen des Prostatakarzinoms vorgestellt.

In der Prostataklassifikation bleibt das „treatment-related“ neuroendokrine Prostatakarzinom integriert. Dieses Prostatakarzinom wird nicht in das neuroendokrine Kapitel gereiht, weil es durch Androgendeprivationstherapie (ADT) induziertwird. „Treatment-related“ neuroendokrine Prostatakarzinome sind aggressiv und entsprechen ca. 50% der Tumoren mit kleinzelliger neuroendokriner Komponente. Wenn sie pur sind, ist kein Gleason-Grading erforderlich. Die meisten Patienten zeigen ein kurzes Überleben mit weniger als 24 Monaten.

Es gibt in der WHO-Klassifikation 2022 auch einen großen molekularpathologischen Teil, der ein besseres Verständnis der molekularen Veränderungen des Prostatakarzinoms in seinen verschiedenen Stufen (primär metastatisch und kastrationsresistent) vermittelt.

Neue Subtypen des azinären Prostatakarzinoms

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass es neue Subtypen gibt, wobei in den glandulären Neoplasien das azinäre Prostatakarzinom die häufigste Unterart ist. Eine andere Gruppe ist das duktale Prostatakarzinom. Das „treatment-related“ neuroendokrine Prostatakarzinom wird, wie bereits erwähnt, extra beschrieben.

Bei den azinären Prostatakarzinomen, welche die häufigste ProstatakarzinomGruppe darstellen, gibt es verschiedene histologische Typen, dazu gehören:

-

das atrophe azinäre Adenokarzinom,

-

das pseudohypoplastische azinäre Adenokarzinom,

-

das mikrozystische azinäre Adenokarzinom,

-

das schaumzellige azinäre Adenokarzinom und

-

das muzinös-kolloide azinäre Adenokarzinom.

Zu den Subtypen, die morphologisch und prognostisch zum Teil sehr unterschiedlich sind, gehören:

-

das „PIN-like“ Adenokarzinom,

-

das Siegelring-zellige Adenokarzinom,

-

das sarkomatoide Adenokarzinom und

-

das pleomorphe Adenokarzinom.

Der Subtyp des „PIN-like“ Adenokarzinoms hat eher eine gute Prognose und ist als Gleason-Score 3 zu bewerten.

Dem duktalen Prostatakarzinom ist ein eigenes Kapitel gewidmet, weil eine eigene molekulare Pathogenese angenommen wird. Nach wie vor wird das duktale Karzinom als Gleason-Score 4 befundet. Wenn eine Komedonekrose vorhanden ist, fällt es in die Kategorie eines Gleason-Score 5. Diese Tumoren sind aggressiv, mit einem erhöhten Risiko für fortgeschrittene Erkrankung, extraprostatische Extension (T3a), Infiltration der Samenblase (T3b), Lymphknotenmetastasen und Metastasen in Knochen, Lunge oder Leber. Diese Patienten sollten nicht in „Active Surveillance“-Protokolle eingeschlossen werden.

Die adenoid-zystischen Karzinome wurden früher Basalzellen-Prostatakarzinome genannt. Sie sind ebenfalls extrem aggressiv, meistens hochgradig und sehr oft im Moment der Entdeckung metastatisch. Wichtig ist zu verstehen, dass gewisse Subtypen ein schlechteres Outcome haben als das klassische azinäre Prostatakarzinom.

In der WHO-Klassifikation wird explizit darauf hingewiesen, dass die Pathologie eine entscheidende Rolle in der Risikostratifikation spielt, vor allem für Patienten, die sich für eine „Active Surveillance“ entscheiden.

Intraduktales vs. kribriformes Prostatakarzinom

Zum Thema des intraduktalen Karzinoms gibt es ein großes Kapitel mit verbesserten Informationen über dessen Entwicklung. A priori gibt es zwei Arten:Die Minorität sind „De novo“-Läsionen, den Hauptteil scheinen späte Ereignisse auszumachen, nämlich die Kolonisation der existierenden Ducti und Acini der Prostata. Letztere sind immer gepaart mit infiltrierenden Prostatakarzinomen. In den puren Läsionen sollte kein Score gegeben werden, ein Grading bei Präsenz einer infiltrierenden Komponente ist kontrovers, je nach pathologischer Expert*innengruppe („International Society of Urological Pathology“, ISUP, oder „Genitourinary Pathology Society“, GUPS).

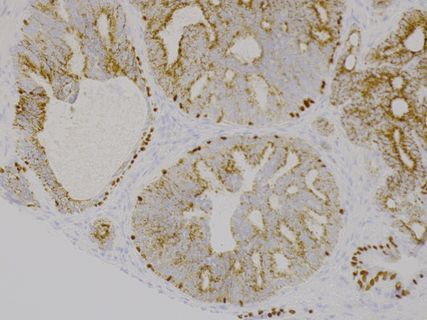

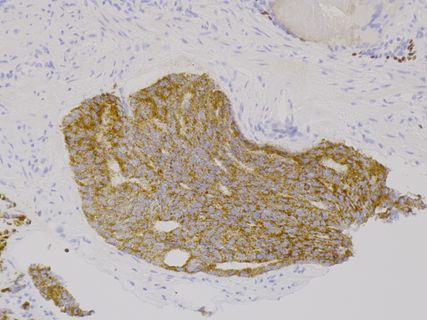

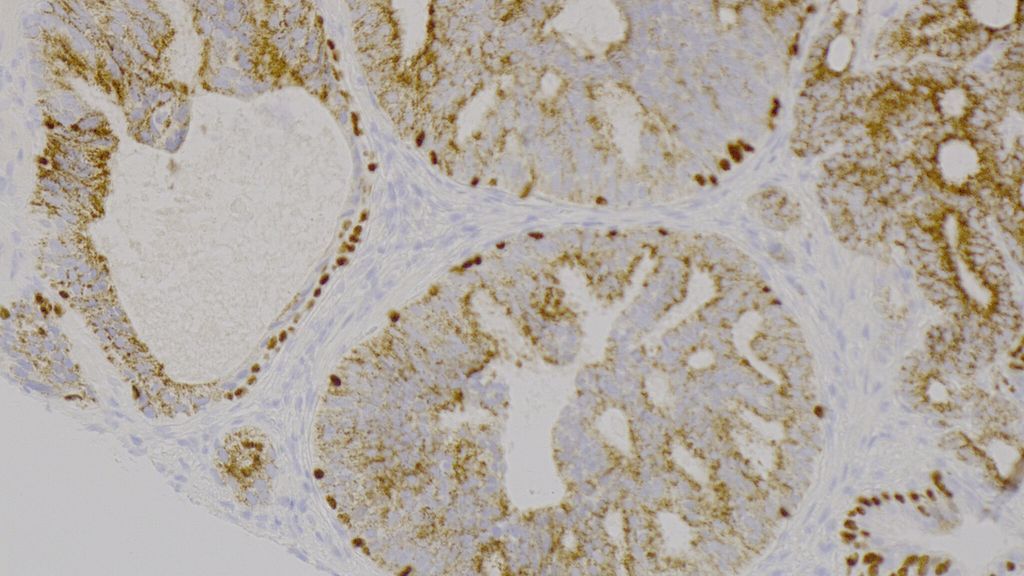

Es ist aber wichtig, einen Unterschied zwischen kribriform und intraduktal zu machen. Intraduktale Prostatakarzinome haben eine konservierte Basalmembran (p63+) (Abb. 1), kribriforme Prostatakarzinome haben einen Verlust der Basalzellen und sind infiltrierende Gleason-Score-4-Prostatakarzinome (Abb. 2). Manche Studien zeigen, dass eine höhere Inzidenz von ererbten DNA-Reparatur-Genen (HRR und dMMR) in diesen Läsionen existiert. Einige professionelle Krebsorganisationen empfehlen Keimzelltests bei allen Prostatakarzinomen mit diesen Läsionen. Andererseits gibt es keinerlei formale Empfehlungen zum Testen, weder von der WHO, der ESMO noch vonder EAU.

Fazit zur fünften Edition, Rückblick & Ausblick

Die WHO-Klassifikation wurde mit Fokus auf den Patienten entwickelt, sie basiert auf einem besseren Verständnis der molekularen Veränderungen (inklusive Tests) und einer nuancierten morphologischen Interpretation. Der Vorteil ist eine adäquate Beschreibung der Makroskopie, Mikroskopie und Diagnose. Es handelt sich um ein schrittweises Annähern an die personalisierte Medizin mit besserem Erkennen der Diagnosen und vor allem besserem Erkennen der Patienten, die getestet werden sollten.

Die fünfte Edition ist auch digital verfügbar, sie ist extrem benutzerfreundlich und hilft sowohl der Standardisierung als auch dem Update. Man kann sie über ein jährliches Abo online bestellen, die digitale Version beinhaltet auch „whole-slide images“. Die Klassifikation ist natürlich nicht nur für Patholog*innen gedacht, sondern auch für Urolog*innen, Radiolog*innen, Onkolog*innen und natürlich auch Patient*innen.

Die Entwicklung der Klassifikationen ist sehr interessant – und noch lange nicht abgeschlossen. Seit 1973 gibt es die Klassifikationen, die bis 2004 hauptsächlich von der Tumormorphologie bestimmt wuren. 2016 nahm der morphologische Teil etwas weniger Platz ein, es wurden aber in jedes Kapitel immunhistochemische Molekularbiologie-Elemente mit hineingenommen.

Die aktuelle Klassifikation ist relativ stark von der Molekularbiologie bestimmt, mit klinischer Relevanz für Prognose, Prädikation und Prävention. Die molekulare Pathologie spielt eine große Rolle, die nächsten Ausgaben werden wahrscheinlich noch mehr in die molekulare Richtung gehen – mit verbesserten molekularen Klassifikationen und integrierten klinischen, morphologischen Aspekten. Wichtig ist, dass man die WHO-Klassifikation als regelmäßiges „Update“ anerkennt, welche die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Medizin widerspiegelt.

Literatur:

WHO Classification of Tumours Editorial Board: Urinary and Male Genital Tumours. 2022, 5th Edition, Volume 8

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...