Was geschieht mit PROM? – Erfahrungen aus einem Sarkomzentrum

Autorin:

Mayuri Sivanathan

Departementsfachleiterin Pflege/MTT und APN Sarkom

Mitglied Leitungsgremium im Zentrum für Knochen- und Weichteiltumore Basel (KWUB)

Departement Muskuloskelettales System

Universitätsspital Basel

E-Mail: mayuri.sivanathan@usb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im interdisziplinären und interprofessionellen Behandlungsteam eines Schweizer Sarkomzentrums ist eine «Advanced Practice Nurse» (APN) integriert. Sie hat die zentralen Aufgaben, Betroffene mit einer Sarkomerkrankung während des Behandlungspfades zu begleiten, zuberaten und zu betreuen. Für eine systematische, strukturierte Erfassung von Bedürfnissen dieser Betroffenen wurden «Patient-reported Outcome Measures» (PROM) implementiert. Diese werden imRahmen des «Advanced Practice Nursing»-Angebotes genutzt.

Keypoints

-

Viele Betroffene mit einem Sarkom erfahren während des Krankheitsverlaufes physische und psychische Belastungen sowie eine verminderte Lebensqualität als Folge der Erkrankung sowie der Behandlung.

-

PROM ermöglichen sowohl das Monitoring von Symptomen als auch die Identifikation von ungedeckten Bedürfnissen bei Betroffenen einer Sarkomerkrankung.

-

Eine APN kann anhand von PROM zeitnah und zielgerichtet Interventionen planen und damit Bedürfnissen nachkommen sowie beim Symptommanagement unterstützen.

Sarkome sind selten und machen weltweit etwa 1% aller bösartigen Tumorerkrankungen aus.1,2 Unterschieden wird dabei zwischen Knochen- und Weichteiltumoren, wobei es über 100 Subtypen gibt.1 In der Schweiz erkranken jährlich rund 400 Menschen daran.3

Sarkome können einen lebensbedrohlichen Zustand für die betroffenen Menschen herbeiführen.4 Während des Krankheitsverlaufs erfahren viele Betroffene physische und psychische Belastungen sowie eine verminderte Lebensqualität.5,6 Da Sarkome häufig an Extremitäten auftreten, besteht ein hohes Risiko für irreversible funktionelle Einschränkungen, die die Betroffenen in ihren Alltagsaktivitäten und der sozialen Teilhabe beeinträchtigen können.7–9

Die Diagnosestellung, Behandlung und Betreuung der Betroffenen mit einer Sarkomerkrankung sind anspruchsvoll und erfordern ein spezialisiertes interprofessionelles und interdisziplinäres Behandlungsteam.10 Die Betroffenen sind häufig belastet durch Ungewissheit und Angst, die sie von der Zeit der Diagnosestellung bis hin zur Nachsorge erfahren.8 Sowohl Betroffene mit einer Sarkomerkrankung als auch ihre Angehörigen wünschen sich ausführliche Informationen über den Krankheits- und Therapieverlauf, psychosoziale Unterstützung sowie Unterstützung für die Rückkehr in den Alltag.11–13

Die Advanced Practice Nurse

Um den Bedürfnissen der Betroffenen mit einer Sarkomerkrankung und ihrer Angehörigen nachzukommen, wurde eine «Advanced Practice Nurse» (APN) in ein interdisziplinäres und interprofessionelles Behandlungsteam eines Schweizer Sarkomzentrums integriert.

Eine APN zeichnet sich durch ein vertieftes fachliches Wissen in einem spezifischen Fachgebiet aus sowie durch eine erweiterte und autonome Praxis in der Patient*innenversorgung.14 Des Weiteren besitzt eine APN Fähigkeiten zum Lösen von komplexen Problemstellungen und kann bei ethischen Fragestellungen Unterstützung bieten.14 Voraussetzend für die APN-Tätigkeit ist eine akademische Ausbildung auf Masterstufe in der Pflege.15

Die zentralen Interventionen der APN im Sarkomzentrum umfassen die kontinuierliche Begleitung der Betroffenen entlang des Behandlungspfades und die Koordination der Versorgung im interprofessionellen und interdisziplinären Behandlungsteam, wobei die APN als Ansprechperson für im Alltag auftretende Herausforderungen wie Fatigue, Inappetenz, Nausea, Körperbildveränderungen etc. zur Verfügung steht.

Patient-reported Outcome Measures

Um eine personzentrierte Pflege und Betreuung zu gewährleisten,16 wurde eine systematische und strukturierte Erfassung von Patient*innenbedürfnissen mit Hilfe von «Patient-reported Outcome Measures» (PROM) umgesetzt. Durch die Erhebung von Bedürfnissen kann eine gezielte Förderung im Selbstmanagement und Unterstützung im Symptommanagement erfolgen.

PROM finden zunehmend Anwendung im Symptommonitoring und haben sich als zweckmässig für die Identifikation und das Management von unerwünschten Wirkungen von antitumoralen Therapien erwiesen.17 Unter «Patient-reported Outcomes» ist eine Messung von Indikatoren des von Patient*innen subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustands zu verstehen.18 PROM ermöglichen damit auch die Identifikation und Priorisierung von ungedeckten Bedürfnissen.19

Eine individuelle Einschätzung der Bedürfnisse ist entscheidend, da sich der Beratungsbedarf bei den Betroffenen als unterschiedlich erweist.20,21 Sarkomspezifische «patient-reported outcomes» zur Messung des Gesundheitszustandes oder der Lebensqualität liegen bisher nicht vor.22 In einer multizentrischen Studie in drei Deutsch-Schweizer Sarkomzentren wurden daher verschiedene PROM ausgewählt und im klinischen Alltag implementiert (Publikation in Arbeit).23

Klinische Nutzung von PROM imSarkomzentrum

Die Erfassung von PROM erfolgt als digitale Befragung zu fünf definierten Zeitpunkten (Abb.1). Nach dem ärztlichen Diagnosegespräch und der Festlegung der Behandlungsstrategie folgt eine Konsultation durch die APN. Im Rahmen dieser Konsultation werden die Patient*innen mittels Patient*innenflyer über PROM informiert. Durch die Zustellung der Befragung als Link per E-Mail können die Patient*innen den Fragebogen zu Hause ausfüllen.

Die APN nutzt die PROM zur Planung und Koordination der weiteren Patient*innenversorgung und verwaltet hierfür das digitale Befragungstool, sodass sie den Überblick über den Eingang von Fragebögen hat. Sie prüft die Einschätzungen sowie Angaben bei den einzelnen Items und beobachtet den Verlauf der PROM. Diese erlauben nicht nur die Beurteilung des Gesundheitszustandes, sondern zeigen auch ungedeckte Bedürfnisse auf.

Der hierzu verwendete Fragebogen erfragt die Einschätzung der einzelnen Items anhand von Likert-Skalen und ermöglicht somit die Identifikation von prioritären Themen oder Bedürfnissen. Bei Ausreissern in den Einschätzungen werden diese eingehender geprüft.

Nach Prüfung der eingegangenen PROM nimmt die APN telefonisch Kontakt mit den Patient*innen auf. Bei den prioritären Themen und Bedürfnissen erfolgen eine gezielte Nachfrage und Evaluation der bereits eingeleiteten Interventionen. Ebenso wird nach neuen Themen oder Prioritäten gefragt.

Die APN berät Patient*innen und legt gemeinsam mit ihnen neue Massnahmen fest. Bei Bedarf folgt eine persönliche Konsultation. Ausserdem führt sie Interventionen wie nichtmedizinische therapeutische Verordnungen (beispielsweise Physiotherapie oder Ernährungsberatung) in Delegation oder autonom durch. Die regelmässigen Kontakte mit den Betroffenen erweisen sich erfahrungsgemäss als unterstützend für den Beziehungsaufbau und das Vertrauensverhältnis zur APN und zum interprofessionellen Behandlungsteam.

Nutzung von PROM anhand einesFallbeispieles

Bei einer 38-jährigen Patientin, Mutter zweier Kleinkinder, mit einer Schmerzanamnese am linken Humerus (dominanter Arm) über 1,5 Jahre erfolgte bei Verdacht auf einen Knochentumor die Überweisung ans Sarkomzentrum. Die weiterführende Diagnostik bestätigte das Vorliegen eines hochgradigen Osteosarkoms.

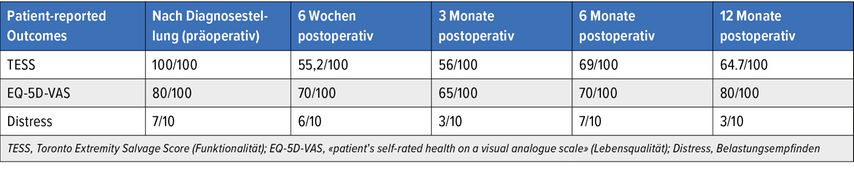

Die erste APN-Konsultation erfolgte nach ärztlichem Diagnosegespräch und Therapiefestlegung (neoadjuvante Chemotherapie, Tumorresektion mit Resektion des Nervus radialis, adjuvante Chemotherapie; Abb. 2). Bei der Patientin zeigten sich verschiedene Bedürfnisse auf emotionaler, sozialer, praktischer sowie körperlicher Ebene. Die Bedürfnisse dieser Patientin veränderten sich während des Behandlungsverlaufes (Tab. 1).

Tab. 1: Auswahl an Patient-reported Outcomes einer 38-jährigen Patientin mit einem hochgradigen Osteosarkom am linken Humerus

Zu Beginn der Behandlung standen emotionale, soziale sowie praktische Bedürfnisse im Vordergrund. Dazu gehörten die Verarbeitung der Diagnose, Ungewissheit, die Versorgung des Haushalts, die Organisation der Kinderbetreuung etc. Im weiteren Verlauf kamen weitere Bedürfnisse bedingt durch die Auswirkungen der Behandlung hinzu. Dies waren insbesondere die unerwünschten Wirkungen der Chemotherapie sowie die funktionellen Einschränkungen postoperativ. In der Nachsorge zeigten sich neue emotionale sowie praktische Themen wie die Progredienzangst, die Neudefinition von Normalität oder auch die Rückkehr in den Alltag.

Die APN-Konsultation fokussierte auf die bedarfsgerechte Beratung und Edukation der Patientin im Umgang mit den Auswirkungen der Erkrankung und der Behandlung. Durch Informations- und Wissensvermittlung wurde die Patientin befähigt, Bewältigungsstrategien sowie Handlungskompetenzen zu entwickeln. Des Weiteren folgte die Organisation von Dienstleistungs- und Unterstützungsangeboten (beispielsweise Psychoonkologie, Haushaltshilfe etc.).

Durch die kontinuierliche Begleitung der Patientin konnten die Veränderungen der Bedürfnisse angegangen werden – einerseits durch Kontakte während geplanter Termine oder Hospitalisationen, andererseits durch aktive Kontaktaufnahme durch die Patientin. Diese regelmässigen Kontakte mit der Patientin erlaubten es, Veränderungen der Bedürfnisse zeitnah anzugehen und bereits eingeleitete Massnahmen zu evaluieren.

Fazit

PROM sind somit vorteilhaft für das Monitoring des Gesundheitszustandes und der Bedürfnisse. Sie ermöglichen eine zeitnahe, zielgerichtete Interventionsplanung durch die APN. Die Nutzung von PROM kann ebenso zu einer vertrauensvolleren APN-Patient*innen-Beziehung beitragen. Der Einsatz von PROM für die Beurteilung der Versorgungsqualität sowie der Wirksamkeit des APN-Angebotes erfordert weiterführende Forschung.

Literatur:

1 WHO Classification of Tumours. Soft tissue and bone tumours. 5th ed. IARC publications, 2020 2 Leischner H: Basics Onkologie. 5. Auflage. Urban & Fischer in Elsevier, 2020 3 Krebsliga: Krebs in der Schweiz: wichtige Zahlen. Stand: Februar 2022. Online unter https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/zahlen-fakten/-dl-/fileadmin/downloads/sheets/zahlen-krebs-in-der-schweiz.pdf . Abgerufen am 03.10.2022 4 Kollár A et al.: NICER Working Group. Incidence, mortality, and survival trends of soft tissue and bone sarcoma in Switzerland between 1996 and 2015. Cancer Epidemiology 2019; 63: 101596 5 McDonough J et al.: Health-related quality of life, psychosocial functioning, and unmet health needs in patients with sarcoma: A systematic review. Psychooncology 2019; 28(4): 653-64 6 Nass S et al.: Identifying and addressing the needs of adolescents and young adults with cancer: Summary of an Institute of Medicine workshop. Oncologist 2015; 20(2): 186-95 7 Beghean R, Coffey L: «You either sink or you swim, and you‘re better off swimming»: a qualitative study exploring the self-management experiences of soft tissue sarcoma survivors. Eur J Oncol Nurs 2021; 55: 102062 8 Tang M et al.: Identifying the prevalence, trajectory, and determinants of psychological distress in extremity sarcoma. Sarcoma 2015; 2015:745163 9 Winnette R et al.: The patient experience with soft tissue sarcoma: a systematic review of the literature. Patient 2015; 10(2): 153-62 10 Florou V et al.: Global health perspective in sarcomas and other rare cancers. American Society of Clinical Oncology educational book. American Society of Clinical Oncology. Annual Meeting 2018; 38: 916-24 11 Kain J et al.: Lessons and advice from our patients: a focus group of sarcoma survivors. Iowa Orthop J 2017; 37: 139-46 12 Weaver R et al.: «We‘re on a merry-go-round»: reflections of patients and carers after completing treatment for sarcoma. Curr Oncol 2021; 28(4): 3003-14 13 Weaver R et al.: The unmet needs of patients with sarcoma. Psychooncology 2020; 29(7): 1209-16 14 Hamric AB et al.: Advanced practice nursing: an integrative approach. 5th ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders, 2014 15 Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft (VfP), Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) und IG Swiss ANP. 2012. Reglementierung der Pflegeexpertin APN. Online unter https://www.sbk.ch/files/sbk/bildung/APN/2012_10_10_Eckpunkte_ANP_dt.pdf . Abgerufen am 03.10.2022 16 McCormack B et al.: Praxisentwicklung in der Pflege. Deutschsprachige Ausgabe: Frei IA, Spirig R: (Hrsg.). Bern: Huber, 2009 17 Warrington L et al.: Electronic systems for patients to report and manage side effects of cancer treatment: systematic review. J Med Internet Res 2009; 21(1): e10875 18 US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration. 2009.Guidance for industry on patient-reported outcome measures: use in medical product development to support labeling claims. Online unter https://www.fda.gov/media/77832/download . Abgerufen am 30.09.2022 19 van den Hurk C et al.: A narrative review on the collection and use of electronic patient-reported outcomes in cancer survivorship care with emphasis on symptom monitoring. Curr Oncol 2022; 29(6): 4370-85 20 Marbach TJ, Griffie J: Patient preferences concerning treatment plans, survivorship care plans, education, and support services. Oncol Nurs Forum 2011; 38(3): 335-42 21 Nagler RH et al.: Differences in information seeking among breast, prostate, and colorectal cancer patients: results from a population-based survey. Patient Educ Couns 2010; (81_suppl): S54-62 22 Almeida A et al.: Patient-reported outcomes in sarcoma: a scoping review. Eur J Oncol Nurs 2021; 50: 101897 23 Geese F et al.: Applying ePROM to explore differences in care in sarcoma centres: a pilot longitudinal multi-centre study. Publikation in Arbeit

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...